Утраченное сокровище

История Кольского жемчуга

Часть 6 (Часть 5)

Фото: Варзуга на протяжении столетий оставалась центром жемчужного промысла на Кольском Севере.

5. Драгоценные портреты - удел немногих

Ни XIX столетие, ни начало ХХ века ничем особым для жемчужного промысла не отметились. Дело шло по накатанной колее. Не было ни колоритных сюжетов, наподобие стрельбы жемчужинами из мушкетов в годы Смуты, ни реформ Петра, поставивших добычу перлов под полный государственный контроль. Напротив, государство махнуло на драгоценный лов рукой и занялось более насущными проблемами. А добытчики заветных зерен вплоть до Октября 17-го руководствовались, по крайней мере, так считалось официально, узаконениями еще екатерининских времен.

Всплески и спады

Однако у очевидной невыразительности этих страниц жемчужной летописи нашего края есть и обратная сторона. Свидетельства, дошедшие до нас от той эпохи, гораздо более литературны и художественны, чем приводившиеся мной ранее. Что вовсе не удивительно, ибо некоторые из них оставлены талантливыми писателями. Они позволяют уже не только рассказать о самом промысле, но и дать хотя бы краткие дополнительные сведения о некоторых ловцах жемчуга, а порой и словесные портреты нарисовать.

Лишь для немногих лов драгоценных зерен становился тогда делом жизни и главной статьей доходов. В основном промышляли попутно, от случая к случаю. Всплески и спады, сопровождавшие жемчугодобычу в прежние времена, в XIX столетии тоже, что называется, имели место быть. В статье о жемчуге в словаре Брокгауза и Ефрона отмечено, что в 1860 году доходы от вывоза жемчуга из России оценивались в 181 520 рублей, а в 1870-м - только в 1 505 рублей.

Интересно, что, по многим свидетельствам, занимались исканием перлов по большей части лопари, финны и карелы, а поморы - не очень охотно, почти от скуки и безделья. Но уже в начале следующего века, убедившись, что драгоценный промысел может быть выгоден, все чаще вели его и они.

Дары от крестьянки и протопопши

Начнем с лопарей, которых, по меткому замечанию этнографа Николая Харузина, жемчуг если и не обогащал, то все же помогал им «вести свою скудную, лишенную роскоши и даже простых удобств жизнь». В ставшем классическим труде «Русские лопари» Харузин поясняет, что «в реках Коле, Туломе, Лице и некоторых других вылавливаются лопарями жемчужные раковины и жемчуг продается ими в Колу и Кемь. Вследствие до сих пор сохранившегося среди поморок обычая украшать свои головные уборы жемчугом и жемчужными нитками увешивать себе шею и, наконец, носить серьги из жемчуга - он всегда находит себе сбыт, хотя и не за дорогую цену, в Колу, Кемь, другие поморские города и дальше на юг».

В подтверждение слов известного этнографа о нитках, серьгах и других украшениях приведу примеры привесов - приношений, даров от прихожан в знак благодарности или обета - к почитаемой колянами иконе Тихвинской Божией Матери в Кольской Благовещенской церкви. Среди них было немало изделий из речного жемчуга. Так, в 1854 году у Тихвинского образа значились «убрус и цата (части оклада. - Д. Е.), высаженные из мелкого жемчуга… коего полагается примерно четыре золотника…, жемчужные двои сережки…, три пары кошельков жемчужных» и другие изделия из местных северных перлов.

О появлении некоторых из них сообщалось в особой книге «прибывавших вещей»: в 1845 году - неизвестным лицом «повешено мелкого жемчугу шесть ниток», в 1847-м - «повешена одна жемчужная нитка - неизвестно кем», в 1849-м - «кошельки жемчужные… от крестьянки Федосьи Чигориной, две пары кошельков жемчужных, одна ниточка жемчугу - от протопопши Поликиной», в 1850-м - у «Божией Матери на ручке убрус вынизан мелким жемчугом». Все это следы продолжавшегося на Кольском Севере жемчужного промысла.

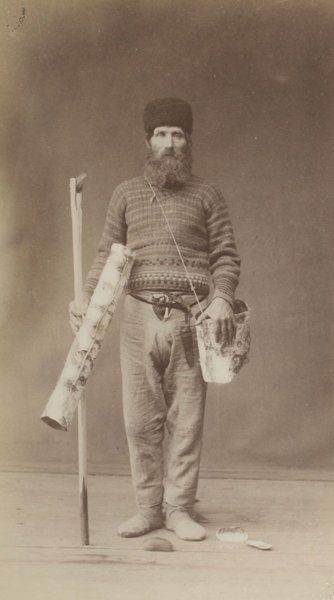

Фото: Ловец жемчуга. 1887 г. Автор Я. И. Лейцингер.

«Имандра смеется»

В 1894 году кольские уездные власти информировали губернское руководство в Архангельске, что добычей жемчуга в уезде «специально… никто не занимается, а занимаются этим в свободное летнее время 3 лопаря Кольско-Лопарской волости, и то не каждый год… Ценность лова их зависит от счастия найти более ценную жемчужину - до 10 рублей, что случается редкий год, а более улавливают жемчуг низкого сорта». К донесению были приложены жемчужины, выловленные в реке Кице лопарем Семеном Голым.

В 1907-м на Кольском полуострове побывал Михаил Пришвин, описавший затем эту поездку в повести «За волшебным колобком». Есть там и «жемчужный» сюжет. Точнее - «жемчужно-лопарский». Процитирую.

«Мы едем все вместе. Двое гребут. Ветер слегка помогает. Лодка слегка покачивается. Передо мной на лавочке сидят женщины: старуха и дочь ее… Я замечаю на уборе девушки несколько жемчужин. Откуда они здесь? Приглядываюсь, трогаю пальцем.

- Жемчуг! Откуда у вас жемчуг?

- Набрала в ручье, - отвечает за нее отец. - У нас есть жемчужины по сто рублей штука.

- И платят?

- Нет, не платят, а только так говорят.

- Какой прекрасный жемчуг, - говорю я дочери Похиолы, - как вы его достаете?

Вместо ответа она достает из кармана грязную бумажку и подает.

Развертываю: несколько крупных жемчужин. Я их беру на ладонь, купаю в Имандре, завертываю в чистый листик из записной книжки и подаю обратно.

- Благодарю, хороший жемчуг.

- Не надо… тебе.

- Как!

Боязливо гляжу на старуху, но она важно и утвердительно кивает головой, Василий тоже одобряет. Я принимаю подарок и, выждав некоторое время, vice pour service (с французского - услуга за услугу. - Д. Е.) предлагаю девушке превосходную английскую дорожку-блесну. Девушка сияет, старуха опять важно кивает головой, Василий тоже, Имандра смеется».

На фото: Поморское ожерелье из нитей жемчуга (XIX в.) - семейная реликвия известного архангельского историка Руслана Давыдова из его архива.

Пройдоха и пьяница

Что касается финнов, наибольшую известность получил один из них, из числа переселившихся на Кольский полуостров после начала колонизации Мурманского берега. Звали его Матчикуго или, в ином варианте, Матшкуга. В 1874 году «Олонецкие губернские ведомости» извещали читателей: «Пишут из Колы, что… один из финнов, работников купца Базарного, некто Матчикуго, открыл во многих окрестных ручьях и реках местонахождение жемчужных раковин».

Окончательно прославил добычливого финна Василий Немирович-Данченко, рассказав о нем в книге «Страна холода», вышедшей в 1877 году. Матшкуга у Василия Ивановича - пройдоха и пьяница: «Матшкуга был уже пьян, а почтосодержатель сверх того дал ему бутылку водки… Матшкуга все продолжал прикладываться к бутылке до тех пор, пока совсем не опьянел… Наконец, я отнял ее от него, выбросил в воду, но было уже поздно. Финн, как сноп, свалился на дно лодки».

Упоминает Немирович-Данченко и о личной жизни финна:

«- Что ж, ты женат?

- Подруга есть, наша же из Улеаборгской губернии. Она пастушкой тут. Для этого и пришла сюда, в Колу, а то бы там жила.

- Разве выгодно?

- Со всякой большой овцы получает по 10, с малой 5, а за корову по 60 к. в лето. Мы с ней ладно живем.

- Ладно! - вмешалась девушка. - Только дня нет, чтоб не передрались.

- Так… Что ж, это от любви, а у нас все согласие».

Вспоминая о поездке по реке Туломе у впадения в нее Вензина ручья, писатель приводит такой диалог:

«- Эта Венчина богатая, - заметил Матшкуга.

- А что?

- Земчугу много. Земчужных раковин здесь до пропасти. Я каждое лето хожу сюда искать их. В прошлые годы посредственнику рублей на десять продал».

Таков был этот финн-жемчугоискатель.

Продолжение следует. За текст благодарим Дмитрия Ермолаева ("Мурманский вестник")