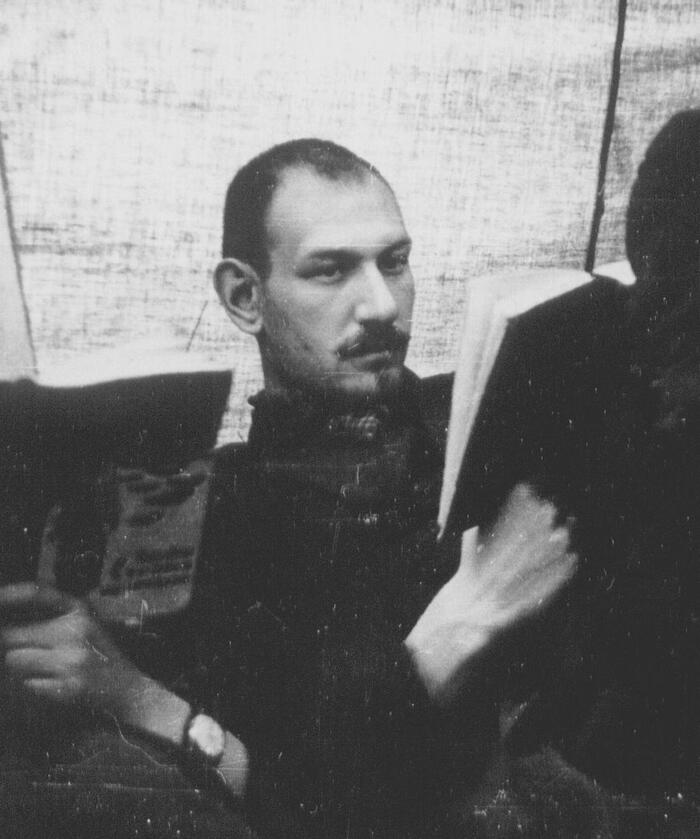

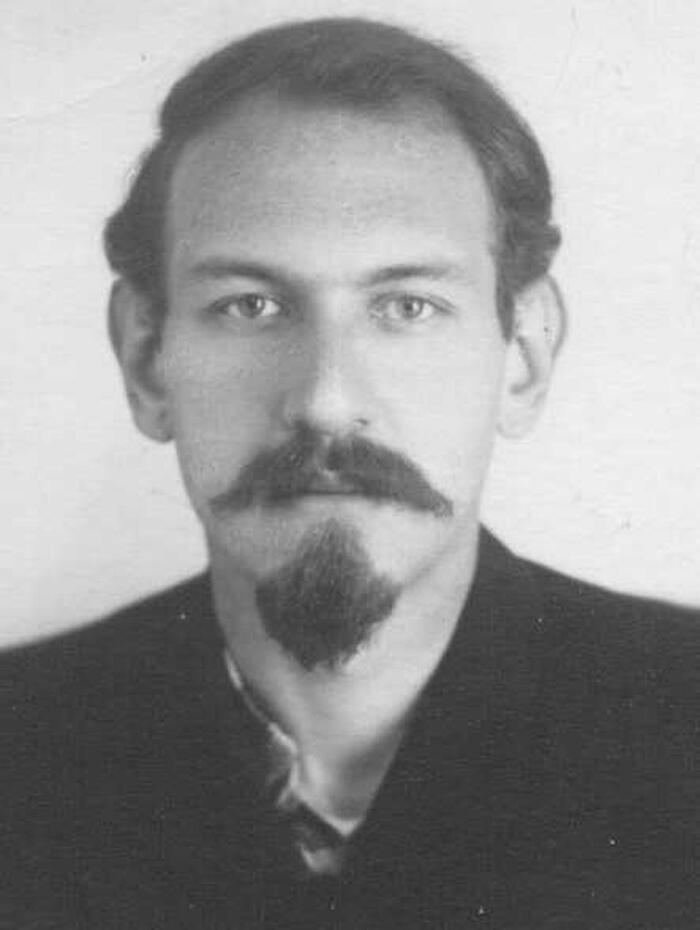

С.В. Илларионов о дилетантизме философии

С точки зрения Сергея Владимировича Илларионова, человек, который знает только философию, ничего в философии сделать не сможет. Чтобы добиться успеха в философии (речь, разумеется, идет не о служебной карьере, а о получении новых результатов), нужно обязательно знать какую-либо конкретную науку — естественную или общественную.

Но знание знанию рознь. Знать ту или иную науку можно по-разному. Человек может обладать достаточно большим объемом знаний в той или иной области. Но это знание, если оно лишь расширяет его кругозор, позволяет ориентироваться в этой области, грамотно вести беседы на данные темы, но не больше, может быть названо эрудитским. Иногда его характеризуют как дилетантское. Илларионов полагает, что о дилетантизме можно говорить только в том случае, когда человек, обладающий подобным знанием, считает себя специалистом в данной области и пытается учить профессионалов.

Другой уровень — человек не просто знает ту или иную науку, но постоянно использует это знание в своей деятельности. Однако он при этом исследовательской работы в данной области науки не ведет. Это профессионально-практическое знание.

С высшей формой знания науки мы имеем дело тогда, когда человек занимается решением нерешенных задач, поисками истины в данной области, сам делает открытия. Это — профессионально-исследовательское, профессионально-творческое, или просто подлинное профессиональное, знание. Такой человек является специалистом, а его знание — научным знанием в полном смысле слова. Вполне понятно, что грани между названными тремя видами знания науки не абсолютны, а относительны, но они тем не менее существуют [...].

И когда человек, не зная профессионально ни одной конкретной науки, занимается отвлеченными, непосредственно не проверяемыми умственными построениями, то велика опасность полностью оторваться от реальности и превратиться в специалиста по переливанию из пустого в порожнее. Это и случалось и случается со многими, работающими, как они полагают, в области философии, что можно наглядно сейчас видеть на примере сочинений, публикуемых ныне в журнале «Вопросы философии»" [2].

Слепое преклонение авторитетам

Сейчас, может быть, как никогда проявилась одна из особенностей менталитета значительной части российской интеллигенции — слепое преклонение перед теми или иными авторитетами. Теперь последние получили наименование культовых или знаковых фигур, а возведение их в этот сан совершается путем того, что вначале в области маскультуры, а теперь и в сфере политики получило название «раскручивание». Сейчас в области философии у нас такими знаковыми фигурами приказано считать из числа зарубежных мыслителей М. Хайдеггера, Ж. Сартра и других экзистенциалистов, весь набор постмодернистов (Ж. Деррида, Ж. Делёз, Ж.-Ф. Лиотар и др.), из числа русских — Н. А. Бердяева, П. Флоренского и т. п. В качестве одной из знаковой фигур позднего местного производства усиленно раскручивается М. К. Мамардашвили. Его даже умудрились объявить величайшим мыслителем XX века, подобно тому, как Б. Окуджаву — величайшим русским поэтом этого же столетия.

Один из основных приемов раскручивания в области философии — доказательство от «голого короля». Усиленно внушается, что если человек не видит всего величия той или иной знаковой фигуры, то причина — в неразвитости или явной ущербности его мышления, в его крайнем невежестве и т. п. и т. д. И на многих это действует безотказно. [...] немало людей признавались, что, считая то или иное умственное построение явной чепухой, они тем не менее выражают по его поводу восторг, боясь обвинения в отсталости и несовременности. Пойти против общего течения способен не всякий. Для этого нужна убежденность в своей правоте и смелость.

Именно к числу таких людей относился Сергей Владимирович. На него вся эта вакханалия совершенно не действовала. Сергей Владимирович никогда не был рабом общего мнения. Он мог бы повторить вслед за тургеневским Базаровым, что он не разделяет ничьих мнений, у него имеются свои. У него всегда была собственная точка зрения, от которой он, если и отказывался, то под воздействием серьезных аргументов. Ему ничего не стоило на лекции убедительно показать, что работы «великого» М. Хайдеггера представляют собой, как он красочно выражался, словопомол. Он был нетерпим ко всем тем, кто под видом философских рассуждений занимался толчением воды в ступе [2].

С.В. Илларионов об объективности современной науки

«Все разговоры о том, что квантовая механика решает проблему взаимоотношения мира и наблюдателя иначе, чем классическая физика, не имеют серьезных оснований. Никакой новой ситуации в смысле объективности нашего знания в квантовой механике нет, и все рассуждения о какой-то особой роли наблюдателя — не более, чем красивые фантазии. Любой эксперимент может быть автоматизирован до такой степени, что исследователь только приходит и принимает распечатку. И причем же здесь «наблюдатель»?

При этом я, конечно же, не отрицаю, что квантовая механика изменила наши представления о реальности. Но это отнюдь не прерогатива именно квантовой механики. Хочу заметить, что изменение представлений о реальности происходило и в классической физике. Когда физики в конце XIX — начале XX в. осознали, что электромагнитное поле имеет немеханическую природу, то это было, конечно же, изменение представлений о реальности. И далеко не очевидно, что шок в сознании ученых от осознания немеханичности электромагнитного поля, был меньше того шока, который возник после создания квантовой механики. Мы уже не понимаем глубины изменений в сознании физиков в конце XIX — начале XX вв. Очень возможно, что болезненность признания немеханической природы электромагнитного поля была не менее сильной, чем в случае с квантовой механикой. Вспомните, как много выдающихся физиков продолжали надеяться на возможность механической или квазимеханической эфирной трактовки электромагнитных явлений — Х.А. Лоренц, Дж.Дж. Томсон, Т. Ми и многие другие продолжали работать в этом направлении вплоть до 30-х годов XX в.

Интересно отметить, что это потрясение также вызвало сомнение в объективности нашего знания. Некоторые представители второго позитивизма высказывались в таком духе. Но этот период оказался очень недолгим, и в конце первого десятилетия физика прочно утвердилась на позиции объективности научного знания. И я думаю, что все разговоры о том, что квантовая механика разрушила идеал объективности знания, об особой роли наблюдателя, о роли сознания в редукции волнового пакета — это всего лишь результат болезненности осознания тех новых и, действительно, не укладывающихся в классические представления черт и закономерностей мира, которые открываются квантовой механикой.

Квантовая механика вскрывает объективные (т.е. относящиеся именно к объекту) закономерности взаимодействия и поведения микрообъектов, какими бы неожиданными они ни были с точки зрения того уровня научного знания, который мы условно называем «классической физикой». И я не вижу никаких оснований отказываться от корреспондентской концепции истины, надо только понимать, что соответствие теории объективному миру является не точным, а приближенным, не изоморфизмом, а каким-то более слабым «морфизмом». Впрочем, физики знают это уже почти сто лет, и удивляться по этому поводу могут только те люди, которые совершенно не понимают духа и содержания науки.

И уже совсем никаких изменений не внесла квантовая механика в методологию научного познания. Научный метод познания каким был в XIX в., таким и остался в XX в. Он только обогатился очень мощным и сильным принципом соответствия. Причем именно принцип соответствия усиливает тезис о единстве научного метода для всей науки — и XIX, и XX вв.

А вообще-то рассуждать о принципе научного познания больше всего любят люди, которые о науке имеют весьма отдаленное представление по третьесортным журналистским пересказам. Крайне редко кто-нибудь из них в состоянии написать уравнения Ньютона, а уже об уравнениях Лагранжа и говорить нечего. И все их рассуждения являются продуктом вульгарного невежества.

Особое положение в этой сфере занимают авторы, имеющие естественно-научное (физическое) образование — Томас Кун, Пол Фейерабенд (к ним я отношу также Ф. Капру). Их позиция представляется мне позицией неудачников в науке. Никто из них не заработал себе в науке репутации пусть среднего, аккуратного и добросовестного исследователя, а претензии у них высокие. В такой ситуации единственное, что им остается — это либо вообще опровергать и отвергать науку, либо рассуждать о том, что всё научное знание уже содержится в каком-то религиозно-мистическом учении. Им мало быть простыми хорошими физиками, им обязательно нужна громкая известность, хотя бы и скандальная. А это уже психическая аномалия.

Так вот из соединения невежества и завышенных претензий и появляются идеи несостоятельности научного метода и научного познания" [3].

Интересно? Еще можно почитать

1) «... если какой-либо автор явно использует уже разработанную кем-то другим (или другими) теорию познания, то он, конечно, имеет право решать какие-то специальные проблемы, не занимаясь специально теорией познания, а лишь ссылаясь на эту, уже разработанную, гносеологию. Но если этого нет, то ещё раз подчеркиваю: я отказываю такому учению в праве носить высокое название философии и не намерен считаться с тем, что кто-то другой (даже если этот кто-то — весь мир) называет это учение философией. Я явно направляю своё положение против таких авторов как Фридрих Ницше (1844-1900), Николай Александрович Бердяев (1874-1948), Мартин Хайдеггер (1881-1976) и многих (имя им — легион) других. Это всё — беллетристика, и причём фантастического толка, того же типа как, скажем, фантастика Джона Рональда Руэла Толкина или Роджера Желязны. Но если Дж. P.P. Толкин или Р. Желязны явно пишут фантастическую прозу как жанр литературы, то Ф. Ницше, Н. А. Бердяев, М. Хайдеггер и им подобные занимаются мошенничеством (шарлатанством), пытаясь убедить читателя, что их сочинения относятся к философии».

Этот и еще 58 материалов VIKENT.RU по теме Оценки научных теорий

2) Видео: МЕТОДОЛОГИЯ / ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА — 10 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК

Источники

Сергей Владимирович Илларионов на портале VIKENT.RU https://vikent.ru/author/1369/

Сергей Владимирович Илларионов: ученый, мыслитель, человек https://www.socionauki.ru/journal/articles/256438/

С.В. Илларионов, СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ОБЪЕКТИВНА ТАК ЖЕ, КАК И КЛАССИЧЕСКАЯ https://web.archive.org/web/20170606191016/http://www.xxl3.ru/grad_3.htm

Читатели VIKENT.RU

1.2K поста149 подписчиков