СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В МАРКСИЗМЕ

Аннотация.

На основе анализа трудов К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина в данной

статье представлена попытка обосновать актуальность теории марксизма в

современный период. В результате проведённого исследования авторы

предлагают рассмотреть определение «справедливости» с точки зрения

марксизма: это равное распределение результатов общественного производства,

которое обеспечивает выживание и развитие всех членов общества и самого

общества.

В заключении исследователи приходят к выводу о том, что идеи,

высказанные К. Марксом в XIX веке о ценности человеческого труда, а также о

социальной справедливости, не теряют своей актуальности в ХXI веке.

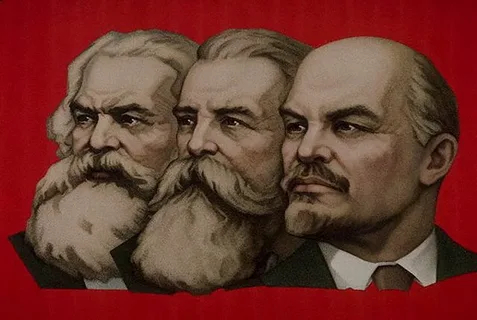

Марксизм имеет долгую историю становления и развития. Его основные

положения были окончательно сформулированы и аргументированы К.

Марксом к 1867 году, когда был впервые издан «Капитал». Вместе с

изменением общественных отношений происходило и переосмысление

марксизма. Так, во второй половине 19 века учение К. Маркса имело высокую

популярность в Западной Европе (к числу его последователей относятся Ф.

Энгельс, К. Либкнехт, Р. Люксембург). Сторонники теории марксизма были и

на территории царской России – Г.В. Плеханов, А.А. Богданов, Ю.О. Мартов,

П.Б. Аксельрод, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий. Более того, последний из

перечисленных пытался апробировать теорию на практике.

Марксизм представляет собой широкое поле для изучения (как

экономическая теория, социально-политическая наука, или философское

учение). Однако, в рамках данной статьи, на примере некоторых тезисов теории

марксизма, мы попытаемся обосновать актуальность этого учения в наши дни.

В умах современных граждан марксизм прочно ассоциируется с

непопулярными картинами серой действительности 80-90-х годов прошлого

столетия, с булгаковским «Шариковым», с его «взять и поделить». Однако,

попробуем без иронии посмотреть на самые «замыленные» «тезисы»

марксизма, поскольку, одной из наиболее привлекательных его сторон

являются представления об обществе социальной справедливости.

В основе экономической теории К. Маркса лежит идея о том, что ценность

каждого предмета материальных благ выражается в количестве человеческого

труда, вложенного в него. Железная руда, находящаяся в недрах земли, не

представляет из себя ценности, пока не будет извлечена оттуда силами

человеческого труда. Будучи извлеченной, она представляет из себя ценность

только в той мере, в какой ее можно использовать для создания реальных

материальных благ. Так, для выплавки из железной руды чугуна необходимо

применение человеческого труда, а также уголь, в добычу которого, как ни странно, вкладывается человеческий труд. Необходимо понимать, что в основе

кирки, которым человек этот уголь добывает, также стоит труд другого

человека. Таким образом, человеческий труд лежит в основе всех материальных

благ. И с точки зрения социальной справедливости, человек должен получать

справедливую оплату вложенного им в общее дело труда.

На этих началах базируется другое положение, подхваченное более

поздними последователями К. Маркса: «каждому по потребностям, от каждого

по труду» [1].

В наши дни данный тезис зачастую подвергается критике даже далёкими

от науки гражданами. Например, в сети Интернет популярен материал

русскоязычного израильского видео-блогера Сержа [2], пытающегося на

примере опровержения этого тезиса обосновать утопичность всей идеологии

марксизма. Суть видео в том, что автор показывает дом своей мечты – 14-ти

комнатный особняк в элитном районе города, стоимостью около 2 млн

долларов, с несколькими спальнями, ванными комнатами, подземным

спортзалом, с бассейном, стоящим у дома дорогим спортивным автомобилем.

При этом автор комментирует, что именно это и является его потребностью.

Выводы блогера таковы: поскольку у всех людей потребности настолько

высоки, что совокупно превосходят все богатство общества, то они не могут

быть удовлетворены, и это свидетельствует об ошибочности вышеуказанного

тезиса К. Маркса.

Мы привели один из многочисленных примеров современного вульгарного

понимания идей К. Маркса о справедливости в общественных отношениях.

Если рассуждать подобным образом, утверждение К. Маркса «каждому по

потребностям, от каждого по труду», действительно выглядит утопичным. Весь

корень проблемы лежит в примитивной подмене понятий: попытках

представить под видом объективных потребностей свои субъективные желания.

Это абсолютно различные понятия, которые требуют четкого разделения.

Главное их отличие заключается в том, что потребности человека определяются

не им самим. Объективные потребности декларируются человеку сверху –

обществом и государством, и зависят от уровня развития общества на данный

исторический период. Для наших далеких предков 1000 лет назад реальные

потребности ограничивались тем, чтобы в текущий момент не умереть от

голода, холода, не быть съеденным дикими зверями и т.д. Даже 100 лет назад

люди не могли мечтать о тех благах, которые считаются обязательной нормой

жизни сейчас – жить в благоустроенных домах, с электричеством,

канализацией, отоплением, горячей и холодной водой и т.д. А 30 лет назад

многие жители России не могли подумать, что автомобиль из предмета

роскоши превратится в обычное средство передвижения.

Объективные материальные и культурные потребности возрастают

параллельно возрастающему уровню развития и благополучия общества. При

этом потребности имеют четкие границы – общий уровень благосостояния

общества. Если представить на примере обычной рядовой семьи, в которой есть

отец, мать и ребенок, то ребенок имеет право на все, что есть у семьи, но лишь в пределах общего объема материальных благ, имеющихся у его семьи.

Соответственно то, чего у семьи в силу материального положения нет, ребенок

получить не может. Поэтому родители в силу своих реальных материальных

возможностей определяют объективные потребности ребенка в питании,

одежде, образовании, культурном развитии и т.д. [3] Как говорил древний

китайский мыслитель-философ Конфуций, государство – это семья, в которой

правитель – отец, а подданные – его дети [4]. Подобный механизм действует и в

обществе: оно определяет максимально доступные возможности для человека.

При этом на данном этапе у общества нет 7,5 миллиардов особняков

стоимостью 2 млн. долларов, следовательно, оно физически не может

обеспечить ими каждого.

Следуя изложенной логике, мы закономерно приходим к пониманию

справедливости с точки зрения марксизма: это равное распределение

результатов общественного производства, которое обеспечивает выживание и

развитие всех членов общества и самого общества [5]. Идеи, высказанные в

XIX веке К. Марксом о ценности человеческого труда и о социальной

справедливости, не теряют своей актуальности и сегодня. Несмотря на развитие

автоматизации производства и увеличение роли умственного труда, мы видим,

что условия жизни и отношение общества к деньгам и труду не изменились; не

исчезло и социальное расслоение, вызванное имущественным неравенством,

поддерживаемое, в свою очередь, политическим режимом государства. И это

же подтверждает определение государства как инструмента диктатуры

правящего класса, предложенное ещё В.И. Лениным [6]. Подчеркнём, что идеи,

высказанные К. Марксом о справедливом обществе будущего (как и «левые»

идеи в целом) всегда были популярны прежде всего среди молодежи: именно

молодости свойственно обостренное чувство справедливости, смешанное с

кипучей энергией, которая часто в истории ломала старое, прогнившее,

закостенелое общество, открывая человеческой личности безграничные пути

для развития и созидания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маркс К. Критика Готской программы. М: Политиздат, 1989. – 45 с.

2. Идеальный Дом для Блогера – Миллионера

3. Разведопрос: Клим Жуков про удовлетворение общественных

потребностей

4. Конфуций. Беседы и суждения. М: Мир книги, Серия: Великие

мыслители, 2009. – 360 с.

5. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М.:

Издательство политической литературы, 1966. – 144 с

6. Ленин В.И. Государство и революция. 1917.