Самотактируемый импульсный блок питания

Приветствую вас, пикабушники радиолюбители. Не радиолюбителей тоже приветствую, но они врядли будут читать этот пост :)

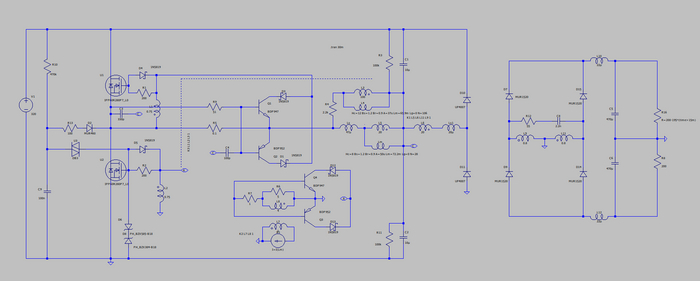

Ещё в прошлом году собрал двухканальный блок питания для УМЗЧ(транзисторного). Очень вдохновили идеи двух грамотных людей на одном техническом форуме. Поэтому решил опробовать данную конструкцию в железе. Сначала собрал навесным монтажом макет, отладил, ну а потом уже развёл плату и заказал у китайев.

Сразу скажу, что данная конструкция довольно-таки сложная для повторения. Т.е. просто запаять детали не получится. Нужен расчёт режимов работы. Поэтому выложил данную конструкцию по большей части для того, чтоб интересующиеся могли ознакомиться с принципом работы.

Да и смысла повторять может быть и не имеет, т.к. сейчас полно вумных контроллеров, с кучей защит и прочих полезных фишек. Хотя самотактируемый БП может и имеет какие-то преимущества перед БП, где ключами управляет контроллер. Но обо всём по порядку.

Начну наверное с коммутационного трансформатора. На схеме это L1, L2, L3. На первой картинке это колечко с TIW обмотками прямо напротив радиатора. Фактически он управляет завторами трансформатора.

Чтоб БП запустился, необходимо подать импульс на затвор одного из ключей. В данном случае на нижний ключ. Отвечают за это R10, C9, R13, D2, U3. При включении БП в сеть, через R10 заряжается C9 и как только на нём напряжение достигает уровня пробоя динистора, на нижний ключ подаётся импульс. R13, D2 нужны, чтоб при работающем БП конденсатор C9 не заряжался и импульсы на нижний ключ больше не подавались.

Отдельно хотелось рассказать про силовой трансформатор. Он намотан не на ферритовом кольце, а на кольце из нанокристаллического железа, приобретённом на алиэкспрессе. Да, по потерям этот материал проигрывает ферриту, но во-первых, у нанокристалла индукция насыщения почти 1 Тл (против 0.5 у феррита. Но с учётом нагрева при расчётах берут 0.3Тл). Кроме того, она практически не меняется с нагревом. Также у нанокристалла температура Кюри составляет 600 градусов. Т.е. нагреть его до температуры, при которой он потеряет свои магнитные свойства - это нужно сильно постараться. Т.е. на кольце, с внешним диаметром 30 мм, мне понадобилось намотать всего 28 витков первички. Можно было ещё меньше сделать, но я решил подогнать под частоту 25 кГц, чтоб сильно не грелся сердечник.

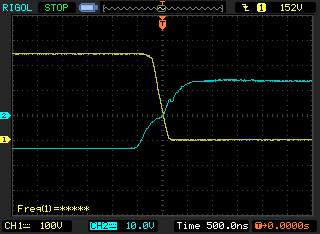

Кроме того, был применён контроль намагничивания сердечника. На схеме это узел B1 L7 L8 R6 R7 Q3 Q4 D12 D13. В железе это реализовано следующим образом. В сердечнике сверлится радиальное отверстие. Через него продевается короткозамкнутый виток. Также этот виток продевается через токовый трансформатор. Увловно, B1 на схеме можно считать тем самым короткозамкнутым витком. Когда индукция доходит до насыщения, открываются транзисторы либо Q3, либо Q4(в зависимости от того, в какую сторону насыщается сердечник) и закорачивают на землю затворы силовых ключей. Регулировкой порога срабатывания Q3/Q4, можно добиться режима, при котором переключение происходит при нуле напряжений. А это и меньше потерь в ключах и меньше шумов. Собственно у меня получилось добиться такого режима

Как видно из осциллограммы, напряжение на завторе поднимается до порога открытия в аккурат в тот момент, когда на ключе нулевое напряжение.

Транзисторы Q1, Q2 выполняют роль защиты по току. При КЗ(а также, при зарядке выходных емкостей), просто задирается частота коммутации. Для этого и необходима Ls. Это может быть либо индуктивность рассеяния трансформатора, либо дополнительный дроссель(в моём случае 47 мкГн).

С4 служит для ускорения закрытия ключей и уменьшения коммутационных потерь. В данном БП пока что не запаян.

На выпрямительных диодах можно заметить бусинки. Это специальные бусины из аморфного материала с прямоугольной петлёй гистерезиса. Смягчают токовый удар от обратного восстановления выпрямительных диодов и уменьшают помехи.

Теперь по мощности. Если говорить о толщине обмоток, то БП расчитан приблизительно на 600 ватт. Однако, у меня не было такой нагрузки, чтоб тестировать его на максимальной мощности. Нашёт только возможность нагрузить его на 200 ватт. Радиатор на силовых ключах был комнатной температуры(полевики с Rdson = 0.28 Ом). Радиаторы выпрямительных диодов достаточно тёплые, поэтому на большей мощности нужно будет думать надо более массивными радиаторами.

Теперь о преимуществах автогена. Ну во-первых, отсутствие контроллера повышает ремонтопригодность. Во-вторых, частота коммутации зависит от напряжения питания. Т.е. при каких-то повышениях напряжения, просто повысится частота, но при проектировании трансформатора, не нужно делать никаких запасов на максимальное напряжение сети. Т.е. сердечник используется максимально эффективно. Кроме того, у автогенов адаптация мёртвой паузы происходит так сказать, естественным путём. Т.е. достаточно легко получить переключение при нуле напряжений на всём диапазоне нагрузок.

Если нужно стабилизировать выходное напряжение, то можно применить магнитный усилитель. Но это тема отдельного поста, а я и так раскатал тут целую простыню.

Какие выводы можно сделать. В целом, я доволен результатом. Получился малошумящий блок питания, вполне пригодный для использования в аудио. При замерах усилителя, частота коммутации блока питания пролазила на уровне -135 дБ. Это при том, что БП стоял рядом с платами усилителя и не был ничем экранирован. Не знаю, какие "золотые уши" должны услышать такой уровень помех, да ещё и на частоте в 25 кГц.

Но в следующий раз, я всё-таки предпочту делать классический БП с 50-герцовым трансформатором. Ибо слишком много времени ушло на проектирование и настройку. Да и моточных изделей целая куча на одной плате. Ошибиться в фазировке как нефиг делать. И тогда нифига не будет работать. Куда проще вкорячить диодный мост после трансформатора и побольше кондёров :)

На этом всё, спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, было интересно.

Лига Радиолюбителей

1.1K постов9.3K подписчиков

Правила сообщества

Соблюдайте правила Пикабу. Посты выкладывать лишь касаемо нашей тематики. Приветствуется грамотное изложение. Старайтесь не использовать мат.

Постарайтесь не быть снобами в отношении новичков. Все мы когда-то ничего не знали и ничего не умели.

За попытку приплести политику или религию - предупреждение. 2 предупреждения - бан.