Ржевский полигон. ВОВ

В прошлом эпизоде рассказа про Полигон я уже затронул тему Великой Отечественной войны, так вот сегодня полностью уделим ей внимание.

Вторая мировая война начавшаяся в 1939г., дала понимание, что нужно как можно быстрее развивать вооружение и начинать его массовое производство, несмотря ни на что. По всем новым артиллерийским системам на полигоне шла опытная отработка боеприпасов различного назначения и их составных элементов (снарядов, боевых зарядов, взрывателей, выстрелов), а также испытания контрольных партий серийной продукции. Об объеме испытаний последней можно судить по числу орудий, находящихся на тот период в войсках: с начала 1939 г. по июнь 1941 г. артиллерийская промышленность выпустила 82 тыс. орудий и минометов. В войсках находилось: в 1939 г. — 34 тыс. стволов, в 1941 г. — 91,5 тыс.

Личный состав Ржевского полигона перед отправкой в район Невской Дубровки 1941г.

В 1941 г. прошла испытания и была рекомендована на вооружение 57-миллиметровая противотанковая пушка ЗиС-2. В 1940 г. советская разведка донесла информацию о том, что в Германии ведутся активные работы по созданию тяжелого танка (в СССР на тот момент уже выпускался КВ-1). Для борьбы с ним было решено создавать новую противотанковую пушку. Проектом создания ЗиС-2 руководил Василий Гаврилович Грабин. Готовая пушка калибра 57-мм была готова уже в 1941 году. На испытаниях ЗиС-2 демонстрировала превосходные результаты по бронепробитию. Снаряды этой пушки пробивали броню толщиной 120—150 мм. Попадание из пушки гарантированно останавливало любой существовавший на тот момент танк или штурмовое орудие вермахта.

ЗиС-2

Однако от массового производства решено было отказаться. К началу войны успели произвести всего 371 экземпляр. Решение об отказе от производства ЗиС-2 было связано с тем, что огневая мощь орудия оказалась избыточной. Успешно останавливать немецкие танки могли и пушки меньшего калибра, да и производство из было менее затратным. Стоит отметить, что уже в начале боевых действий в Великой Отечественной войне имеющаяся на вооружении 45-миллиметровая противотанковая пушка показала свою несостоятельность в борьбе с танками противника. Выпуск обновленной ЗиС-2 начался лишь в 1943г.

Также напомню, что в 1941 г. На полигоне прошла испытания и знаменитая «Катюша» — реактивная установка БМ-13, которая была принята на вооружение аккурат перед началом войны, - 21 июня 1941 г. В целях экономии взрывчатого вещества, которым снаряжались реактивные снаряды, было принято решение в дальнейшем проводить испытания только в боевых условиях, на фронте. Это правило в дальнейшем применялось не только для Катюши, но и для прочих арт установок.

С началом Великой Отечественной войны основная часть людских и материальных ресурсов полигона была перебазирована в глубь страны — в поселок Гороховец Горьковской области, где был создан филиал полигона. (Ещё В 1928 году здесь побывал нарком обороны СССР К. Е. Ворошилов. Он выбрал земли, непригодные для земледелия, под полигон РККА.)

Там проходила опытная отработка и была испытана основная часть вновь создаваемых образцов артиллерии. В наши дни Гороховецкий артиллерийский полигон, — это главный артиллерийский полигон Вооружённых сил России и крупнейший полигон в Европе вообще.

Гороховецкий артиллерийский полигон в наши дни

Оставшиеся в Ленинграде ресурсы полигона были включены в состав Ленинградского фронта и, в основном (до снятия блокады), в своей деятельности руководствовались нуждами фронта: испытания серийной продукции 26 работающих для фронта заводов, производство артиллерийских выстрелов, ремонт артиллерийского вооружения.

С НИМАП на постройку дотов было доставлено 3000 т броневых плит, для чего потребовалось 35 железнодорожных платформ, а сам Морской полигон был превращен в боевую воинскую часть. С 1 июля 1942 года Артиллерийский научно-исследовательский опытный полигон ввиду того, что резко снизился объем научно-исследовательских работ и, наоборот, испытательные и производственные работы возросли, был переведен на новый штат и переименован в Ленинградский испытательный артиллерийский полигон (ЛИАП).

С 22 августа 1941 г. по 10 июня 1944 г. вся дальнобойная артиллерия Морского полигона, входившая в состав артиллерии КБФ (Краснознамённый Балтийский флот), выполняла боевые задания Ленинградского фронта. Для этого были приведены в боевую готовность и обеспечены боеприпасами: одно 406-мм орудие, одно 356-, два 305-, пять 180-, одно 152-,четыре 130-, два 120-, три 102- и три 100-, две 37-мм артустановки (одна из них четырехствольная). Таким образом, к боевым действиям НИМАП подготовил 22 орудия калибра от 45 до 406 мм и две 37-мм артустановки.

Первое время орудия полигона участвовали в артподготовке наступлений Советской армии и предотвращению продвижения войск противника к городу. После стабилизации фронта основным направлением боевой деятельности морского артиллерийского полигона становится контрбатарейная борьба с артиллерией противника.

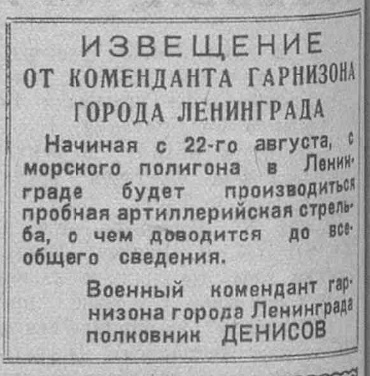

Вот так было обозначено начало боевых стрельб с полигона

Вот как в 1941 году охарактеризовал артиллерию НИМАП, предназначенную для ведения контрбатарейной борьбы, его начальник генерал-лейтенант береговой службы И.С. Мушнов:

«Только морской полигон имеет артиллерийский кулак, состоящий из четырнадцати орудий крупного и среднего калибра, который способен смести с лица земли любое сооружение противника на площади 6358 квадратных километров. Я как артиллерист не могу примириться с мыслью, когда противник, имея несколько дальнобойных артиллерийских установок, обстреливает Ленинград почти безнаказанно. Имея несравнимые преимущества в огневых средствах, мы не можем позволить противнику доходить до такой наглости. Инициатива в боевом применении должна быть в наших руках».

305-мм морская артустановка на Полигоне

Успехи в этом деле были отмечены, и за "...образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками" указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 17 июня 1942 года НИМАП был награжден орденом Красного Знамени.

В последствии орудия принимали участие как в ходе операций по прорыву блокады Ленинграда, так и в операции по полному снятию блокады и дальнейших наступательных операциях близ Ленинграда. Добавлю лишь, что последние боевые выстрелы на Полигоне прозвучали 9 и 10 июня 1944 во время Выборгской наступательной операции.

Помимо огневой помощи, Полигон на сколько мог, оказывал помощь артиллерии изготовлением большого количества зарядов из имевшихся в наличии порохов. Для этого, за счет имеющихся вспомогательных помещений были расширены существующее снаряжательные мастерские. Совместно с заводом «Краснознаменец» с 23 июня 1941 года по 23 июня 1943 года для Ленинградского фронта снарядили различных боеприпасов 5 155 140 шт., из них было снаряжено 4 834 400 снарядов и мин разного калибра и 320 740 ручных гранат. При этом только НИМАП с 22 июня 1941 года по 1 января 1944 года изготовил для фронта 355 287 снарядов и мин разного калибра, из них 171 000 ручных гранат.

Также, почти вся железнодорожная артиллерия КБФ периодически прибывала на полигон, где производился баллистический отстрел орудий. С помощью полигона проводились тренировочные стрельбы по отработке методов контрбатарейной борьбы.

Пушка Б-13 на железнодороной платформе

Разумеется, все это время продолжалась и работа по модернизации старых, и внедрению новых орудий, на основе опыта реального боевого взаимодействия. Ко всему прочему на полигоне была создана специальная группа для организации помощи войскам в освоении новой техники во главе с крупным специалистом по вооружению И.Е. Здохненко.

В октябре 1941 г. на полигоне прошли опытную отработку и поступили на вооружение противотанковые ружья ПТРД и ПТРС КБ Дегтярева и Симонова. Пистолет-пулемет ППС-42, а после и его модификация ППС-43, разработанные Алексеем Судаевым также прошли испытания на Ленинградском испытательном артиллерийском полигоне.

ППС-43

В начале 1942 г. группа инженеров-конструкторов ЛИАП под руководством военинженера 1 ранга С.М. Серебрякова и военинженера 3 ранга М.Н. Алешкова спроектировала и изготовила новый образец тяжелой фугасной турбореактивной мины вращательного действия М-28 и станка для ее запуска.

В марте 1942 г. действовавшие в районе Волхова советские войска захватили в поселке Кондуя немецкий склад боеприпасов, на котором хранились также и турбореактивные снаряды 28 Wurkorper Spr. (280-мм фугасная мина) и 32 Wurkorper M.F1.50 (320-мм зажигательная мина). При непосредственном участии специалистов ЛИАП в кратчайшие сроки оборонной промышленностью Ленинграда были изготовлены их аналоги, - мины М-28, которое прошли испытания на армейском артиллерийском полигоне в присутствии командования Ленинградским фронтом и руководства Ленинградского обкома и горкома ВКП (б). Затем они были испытаны на фронте боевой стрельбой по противнику и только после этого приняты на вооружение.

Осенью 1942 г. на ЛИАП была спроектирована и изготовлена опытная экспериментальная реактивная пусковая установка М-28 на базе шасси полуторатонного автомобиля ГАЗ-АА. В его кузове была смонтирована тумба, на которую помещалась рама, имеющая круговое вращение, а на раме крепились четыре пусковые с минами М-28. Пусковая установка получила название ЛАП-7. Сама установка так и не попала на вооружение, так как реактивные мины М-28 и М-32 не получили широкого распространения, а РККА в июне 1942 года на вооружение приняла мощную мину М-30 с большей почти в два раза (2,8 км вместо 1,5 км) дальностью полета.

ЛАП-7

Немногим ранее, в мае 1942 г. на полигоне прошли испытания самоходных установок для 82-мм минометов, разработанных ЛОНИТОМАШ (Ленинградское отделение Научного инженерно-технического общества машиностроителей), на базе всё тех же бронированных грузовиков ГАЗ-АА. Из всех самоходных минометных установок, которые разрабатывались у нас во время войны, конструкция ЛОНИТОМАШ оказалась наиболее совершенной. По результатам первого этапа испытаний были сделаны выводы, что ГАЗ-АА вполне годятся как база для установки 82-мм минометов. Вполне уверенно прошли и огневые испытания. Несмотря на это вердикт Артиллерийского комитета ГАУ КА оказался отрицательным и работы по ним были свернуты.

В это же время на НИМАП были отработаны 130-мм беспламенные заряды на базе имевшегося пламенного пороха, новое снаряжение 130-мм снарядов, создающее яркую вспышку при разрыве тротиловых снарядов. Яркий свет разрыва способствовал точности стрельбы в темное время суток при контрбатарейной борьбе.

В 1943 г. на полигоне прошла опытную отработку и принята на вооружение 152-миллиметровая корпусная гаубица образца 1943 г. КБ Ф.Ф. Петрова, обладающая высокой мощностью огня при ведении контрбатарейной и контрминометной борьбы, имеющая хорошую маневренность.

Также в 1943 г. на полигоне проходил опытную отработка и был принят на вооружение 160-миллиметровый миномет И.Г. Теверовского, имеющий неотделяемый колесный лафет и заряжание с казны.

В первые месяцы войны прошли испытания и были приняты на вооружение система БМ-8, мощные реактивные снаряды М-20, М-30, М-31.

В 1942 г. специальным постановлением ГКО начинается создание самоходной артиллерии. К концу 1942 г. на полигоне прошли опытную отработку и рекомендованы на вооружение САУ на танковом шасси: полубронированная 76-миллиметровая СУ-76 и 122-миллиметровая СУ-122 с круговым бронированием. В 1943 г. на полигоне проходят опытную отработку и рекомендуются на вооружение серия более мощных и современных систем на базе средних и тяжелых танков с пушками калибров 85—152 мм: СУ-85, СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122.

СУ-122

С января 1944 г. в войска потоком пошли прошедшие в 1943 г. испытания и рекомендованные на вооружение 152-миллиметровая гаубицы образца 1943 г. Д-1. Летом того же года прошли испытания и рекомендованы на вооружение 100-миллиметровая пушка образца 1944 г. (БС-3).

В этот же период на полигоне прошла испытания весьма перспективная 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44 КБ Ф.Ф. Петрова, а также 85-миллиметровая зенитная пушка образца 1944 г. (КС-1).

Прошли испытания и рекомендованы на вооружение совершенные установки СУ-100 и ИСУ-122С с крупнокалиберным зенитным пулеметом.

Разработкой и после испытаний на полигоне принятием на вооружение новой боевой машины БМ-31-12 была решена задача маневра огнем и колесами подразделений тяжелой реактивной артиллерии.

Это, разумеется, далеко не все работы, которые были проведены на полигоне, но можно только удивляться способностям работников полигона, которые провели подобный масштаб работ в осажденном городе.

Вечером 27 января 1944 года в 20 ч в Ленинграде прогремели 24 залпа артиллерийского салюта из 324 орудий в честь полного снятия блокады. Это был единственный салют во время войны, произведенный не в Москве. Заряды для этого салюта были изготовлены на Ленинградском испытательном артиллерийском полигоне.

С января по июнь 1944 года Ленинградский испытательный артиллерийский полигон непосредственного участия в боевых операциях не принимал, но его испытательная, конструкторская и консультационная работа была полностью подчинена заданиям Ленинградского фронта. 9 февраля 1944 года ЛИАП был награжден орденом Красного Знамени, а 18 ноября 1945 года — орденом Отечественной войны 1 степени.

С лета 1944 года артиллерийские научно-исследовательские полигоны Красной Армии и Военно-Морского Флота, расположенные в Ленинграде, вернулись к выполнению своей непосредственной деятельности — научно-исследовательской и научно-испытательной работе.