Пырин Павел. Россия 60-80-е годы 19 века. Оружие террора. Статья 15. Оптический прицел. Нереализованная возможность.

Изучая покушения на Александра II, не только я задавался вопросом: «Почему террори-сты не использовали винтовку с оптическим прицелом?». Ведь так проще и удобнее со-вершать задуманное, имея больше шансов как на поражение цели, так и на собственное спасение. Связано это с развитием техники того времени или мировоззрением народо-вольцев? Для того, чтобы полнее ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, какие возможности предоставляло стрелкам оружие для снайперской стрельбы в целом и оп-тический прицел в частности в 60-80-е годы XIX века.

«У победы много отцов, только неудача – сирота»Поговорка

Истоки оптического прицела уходят, как любят писать, в глубины времён. Самая древняя линза найдена в древнеассирийском городе Нимруде. Ученые считают, что ей около 2700 лет.

Рис. 15-1 Линза из Нимруда, 3-х кратное увеличение (Британский музей).

Одно из первых упоминаний о линзах можно найти в древнегреческой пьесе Аристофа-на «Облака» (424 до н. э.), где с помощью выпуклого стекла и солнечного света добыва-ли огонь:

«Стрепсиад Нашел хитрейший способ уничтожить иск!Меня ты сам похвалишь!

СократЧто ж придумал ты?

СтрепсиадУ лекарей такой видал ты камешек,Красивый и прозрачный? Добывают имОгонь они.

СократТы говоришь о стеклышке?

СтрепсиадНу да! Что, если я добуду стеклышкоИ, подождав, пока напишет иск писец,В сторонке стану, солнечный поймаю лучИ сразу растоплю истца ходатайство?

СократХаритами клянусь я, ловко!»

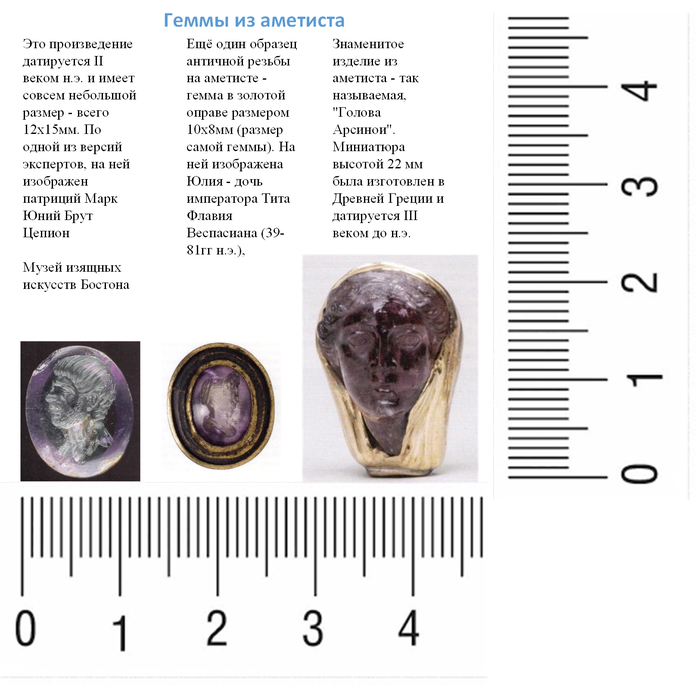

От греков искусство добывания огня при помощи линз было заимствовано римлянами, об этом упоминал Гай Плиний Старший (23 - 79) в «Естественной истории» (37 г н.э.). Кроме того он пишет: «XVI.64. Они же обычно вогнутые, так что сосредоточивают зрение. Поэтому люди решили щадить их, не допуская делать на них резьбу. Правда, твердость скифских и египетских такая, что их и невозможно повредить. А те смарагды [изумруды – прим.], у которых плоская форма, по тому же основанию, что и зеркала, воспроизводят изображения предметов перевернутыми. Принцепс Нерон на сражения гладиаторов смотрел в смарагд.» Нерон смотрел гладиаторские бои через вогнутый изумруд для исправления близоруко-сти, таким образом во времена Римской Империи были известны разные виды линз. Косвенно, этот факт подтверждает широкое распространение гемм с тонкой и мелкой резьбой, что почти невозможно без увеличительных стекол.

Рис. 15-2 Примеры гемм и их размеры

Далее применим запрещенный в истории прием, когда делается вывод, как в поговорке «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Пытливые умы древнего мира создавали автома-ты, программируемые верёвками и валиками со шпеньками, механические компьютеры, такие как антикитерский механизм, позволяющий рассчитывать астрономические явле-ния, строили сложные гидравлические и пневматические механизмы, ими была изме-рена окружность Земли. По легенде, отполированными щитами, Архимед поджигал вра-жеские корабли. И эти умные и талантливые в науке люди, за сотни лет не догадались поместить две линзы на одну линию и создать простейшую подзорную трубу? В это очень слабо верится.

Но до тех пор, пока археологи не найдут на дне моря остатки древнегреческого или рим-ского телескопа, то все упоминания у древних авторов и наши догадки останутся просто предположениями. Так было с антикитерским механизмом, упоминания о котором встречались в литературе, но ученые относились к ним с большой долей скепсиса.

Понятно, что в качестве прицела зрительная труба в античности могла иметь очень ограниченное применение, но в качестве прибора для наблюдения была бы востребо-вана.Крах Римской империи привел к техническому и технологическому провалу. Потеря биб-лиотек, гибель носителей знаний, разрушение системы образования привело к тому, что часть достижений была просто забыта или оказалась невостребована.

Знания всегда были большой ценностью, особенно в Древнем мире, и ими владело очень ограниченное число людей. Ни ученые, ни жрецы не стремились поделиться ин-формацией с окружающими. А знаниями, имеющими военное значение, могли владеть единицы, так до их пор неизвестна точная формула «греческого огня» и способы его применения, утраченные с падением Византийской империи.

Примером утраченной технологии может служить, созданный на пике могущества СССР, космический челнок «Энергия-Буран». Развал СССР разорвал сотни экономических свя-зей, привел к закрытию предприятий, и мы вряд ли сможем сейчас повторить подобное.

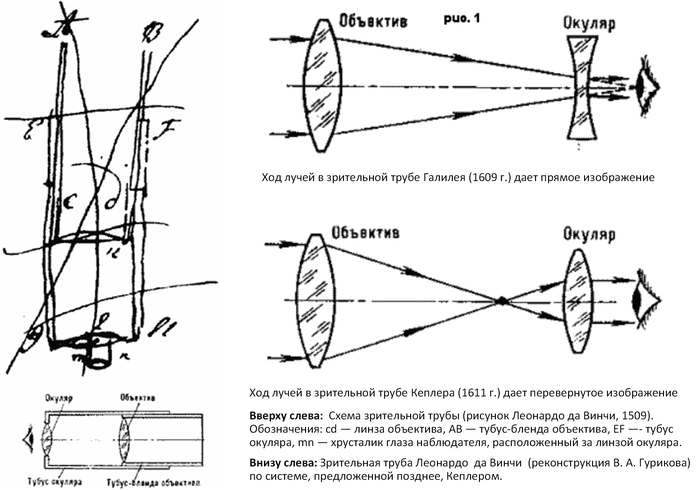

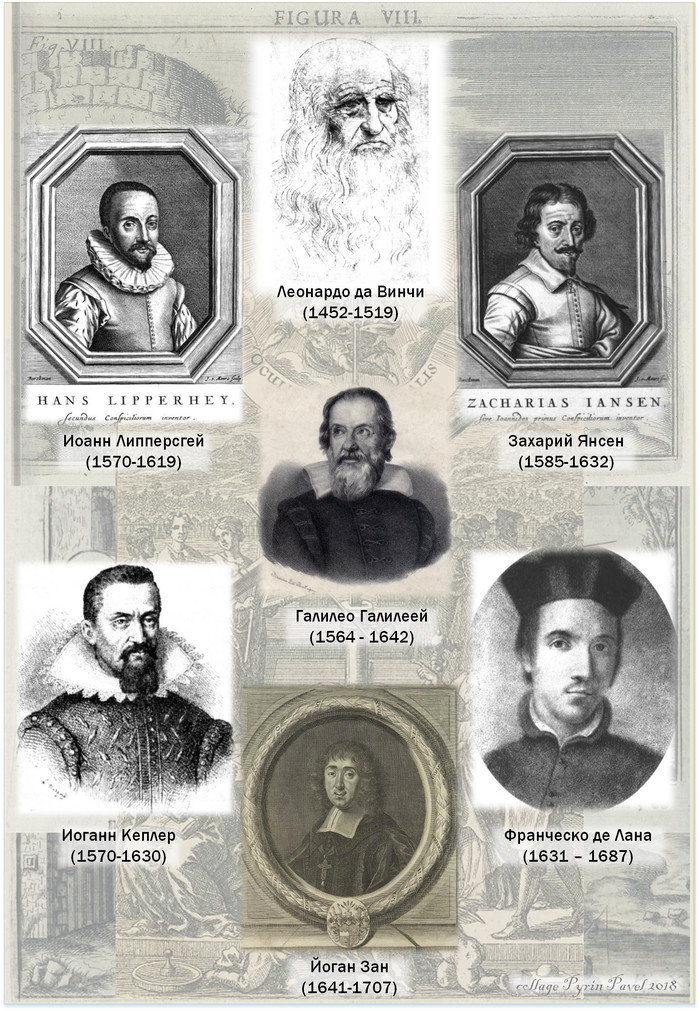

Возможно, самостоятельно, а возможно используя недошедшие до нас древние тракта-ты, ученые Европы вновь создают оптические приборы. Первыми из них становятся оч-ки, изобретенные в Италии в 1280-х годах, а в Венеции изготавливают различные линзы из стекла.Отдельные авторы говорят об изобретении телескопа арабскими или византийскими учеными, но самые первые достоверные чертежи простейшего линзового телескопа (причем как однолинзового, так и двухлинзового) были обнаружены в записях Леонардо да Винчи (1452-1519).

Рис. 15-3 На основании рисунков статьи В.А. Гурикова

Журнал "Земля и Вселенная" в апрельском номере 1977 года поместил статью В. А. Гу-рикова «История создания телескопа», где он приводит следующие доказательства: «В рукописи «Атлантического кодекса», лист 190а, читаем: «Сделай очковые стекла (ochiali) для глаз, чтобы видеть Луну большой» (Leonardo da Vinci. «LIL Codice Atlantico...», I Tavole, С. А. 190а), Здесь Леонардо явно говорит о зрительной трубе, причем не однолинэовой, а двухлинзовой, поскольку «очковое стекло» (линза) упомянуто не в единственном, а во множественном числе.Итак, анализ рисунков и манускриптов Леонардо да Винчи дает основание полагать, что оптическая схема зрительной трубы с двумя выпуклыми линзами была впервые пред-ложена Леонардо примерно в 1509 году, то есть более чем на 100 лет раньше, чем это сделал Иоганн Кеплер (1570-1630).»

Но Леонардо часто опережал и технические и технологические реалии своего времени. Прошло около ста лет, прежде чем первые подзорные трубы стали массовым явлением.Каждое изобретение человека так или иначе использовалось для войны, оптические приборы не стали исключением из правил.

Годом изобретения телескопа или зрительной трубы считают 1608 год, когда голланд-ский очковый мастер Иоанн Липперсгей (Hans Lippershey, 1570-1619) продемонстрировал, что с башни в Гааге можно прочесть показания часов на башне церкви в Делфте, на рас-стоянии примерно 15 километров. При демонстрации присутствовали многие дипломаты и государственные деятели, собравшиеся на переговоры о заключении Двенадцатилет-него перемирия. Потенциальное военное значение изобретения было очевидно для зрителей, Голландия имела один из крупнейших флотов в то время. Липперсгей запро-сил финансовой помощи у Генеральных штатов, и получил 900 гульденов на усовершен-ствование технологии и подготовку десяти специалистов для армии.

Тем не менее в выдаче патента на телескоп ему было отказано, поскольку другие масте-ра, в частности Захарий Янсен (Sacharias Jansen, Zacharias Janssen 1585-1632) из Мид-делбурга и Якоб Метиус (Jacob Metius,1572-1628) из Алкмара, уже обладали экземпляра-ми подзорных труб, а последний вскоре после Липперсгея подал в Генеральные штаты (голландский парламент) запрос на патент. Позднейшие исследования показали, что подзорные трубы были известны ещё в 1605 году.

Галилео Галилеей (Galileo Galilei; 1564 - 1642) разработал зрительную трубу (телескоп), узнав об их изобретении в Голландии. Он первым стал проводить при помощи телескопа регулярные астрономические наблюдения и сделал массу открытий. Часто пишут, что «он первый догадался направить телескоп в небо», но как-то не очень верится, что изоб-ретатели подзорной трубы не посмотрели хотя бы на Луну.

Рис.15-4 Телескоп Галилея

Первую зрительную трубу Галилей продал венецианскому сенату. Причем обставил эту продажу очень колоритно: он собрал дожа, членов венецианского сената на колокольне Святого Марка и продемонстрировал им возможности наблюдения за городом Падуя, находящимся в 20 километрах. Труба предназначалась для наблюдения за возможным противником и значительно увеличивала расстояние обнаружения вражеских кораблей.

Первые, зафиксированные на бумаге, мысли об использовании телескопа в качестве прицельного приспособления относится к 17 веку. Ряд авторов говорит, что описание по-добного устройства можно встретить в трактате Франческо де Ланы (Francesco Giuseppe Terzi de Lana, 1631 – 1687) "Magister Naturae et Artis", увидевшем свет в 1684 году. Я честно нашел этот трактат в Сети и, даже, просмотрел. К сожалению, мои крайне слабые знания латыни и малое количество картинок не позволили найти этот фрагмент, на кото-рый старательно ссылаются многочисленные авторы. Адреса трёх томов Франческо де Ланы, для более упорных и знающих исследователей.

https://books.google.ru/books?id=8V9WAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=falsehttps://books.google.ru/books?id=-FdWAAAAcAAJ&hl=ru&source=gbs_book_similarbookshttps://books.google.ru/books?id=GFhWAAAAcAAJ&hl=ru&source=gbs_book_other_versions

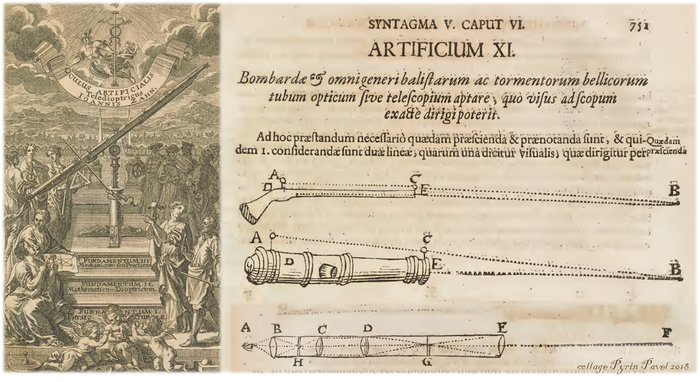

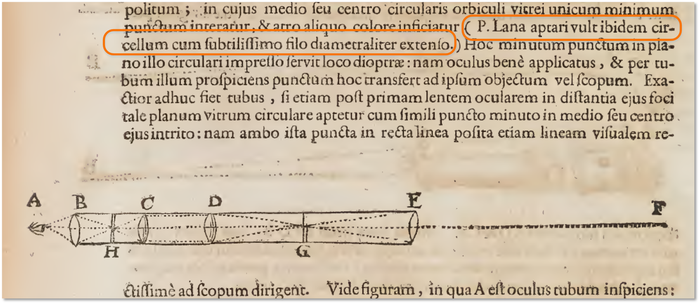

Но косвенно слова авторов, о причастности Ланы к идее оружейного прицела подтвер-ждаются в следующем трактате. Йоган Зан (Johann Zahn, 1641-1707) издал фундамен-тальный труд «Oculus artificialis teledioptricus», датированной 1685 годом. В нем подроб-но описаны принципы линейной оптики, оптические приборы и способы их изготовле-ния. Наряду, с телескопом и биноклем, описывается и ружейный (и орудийный) прицел, состоящий из четырех линз. Здесь картинки помогли обнаружить искомое

Рис.15-5 «Oculus artificialis teledioptricus» коллаж из рисунков, глава о прицелах.

При описании ружейного прицела Зан ссылается на Лану (P.Lana в тексте) и, как я смог перевести, говорит, что Лана установил соотношения между положением и диаметрами линз. (кто знает средневековую латынь, помогите, Инет помог плохо)

Рис.15-6 «Oculus artificialis teledioptricus» упоминание о Лане

Рис. 15-7 Их работы и исследования позволили создать оптический прицел.

Здесь надо опять вернуться к вопросу, о торможении внедрения оптического прицела существующими технологиями. Прицел позволял увидеть мишень на значительно большем расстоянии и даже в сумерках, но гладкоствольное оружие не обладало такой прицельной дальнобойностью. Поэтому долгое время такие прицелы были скорее сред-ством обнаружения противника, чем прибором, позволяющим увеличить меткость. Не надо сбрасывать со счетов и хрупкость оптических систем того времени, и изменение их параметров в процессе многократной стрельбы.

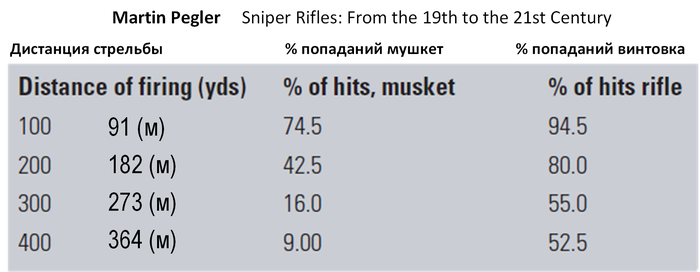

В книге Мартина Пеглера (Martin Pegler) «SNIPER RIFLES From the 19th to the 21st century» приводит описание участника американской Войны за Независимость (1775-1783), пол-ковника Джорджа Хангера (George Hanger): «Солдатский мушкет, если не слишком из-ношенный ... поразит стоящего человека с 80 ярдов (72,8 метра), возможно даже со 100 ярдов (91 метр). Нужно быть невезучим, чтобы получить мушкетную пулю со 150 ярдов (136,5 метра), а стрелять в человека на расстоянии 200 ярдов ...все равно что стрелять в луну». [39,8] Своё наставление по стрельбе полковник написал в 1814 году. В то время убойная дальность армейского мушкета составляла 164 ярда (150 метров), с этого рас-стояния пуля ещё пробивала человеческой тело. [39,8]

Неудивительно, что оптический прицел к такому оружию мог выполнять лишь роль об-наружения цели. Для получения качественного результата необходимо было более дальнобойное оружие с высокой кучностью. И таким оружием стала винтовка.История нарезных и винтовых стволов уходит в начало 15 века. Как и в большинстве по-добных случаев, разные мастера шли к одному результату почти одновременно. Один первых известных патентов на нарезное оружие относится к 1635 году и принадлежит английскому оружейнику Арнольду Ротиспену (Arnold Rotispen). В 17 веке немецкие ору-жейники создали короткую винтовку для охоты на крупную дичь в густых лесах, называ-емую Jäger (Егерь).

Рис. 15-8 Реплика Jäger с современным прицелом

Эта винтовка дала «зеленый свет» применению нарезного оружия в армии и стала про-образом для многих последующих моделей винтовок. Военных привлекал меньший вес (до 4 кг) и меньший калибр (.54-.65 против .75-.80 у мушкетов) при этом винтовка обла-дала большей дальнобойностью и кучностью.Фридрих Великий записал в своем дневнике в 1737 году, что стрелял из нарезного ру-жья, оснащенного телескопическим прицелом. Но изображения этой винтовки и источ-ник сведений мне найти не удалось.В конце 18 века согласно исследованиям British Board of Ordnance (Британский совет по вооружениям) провел исследования, представленные в следующей таблице:

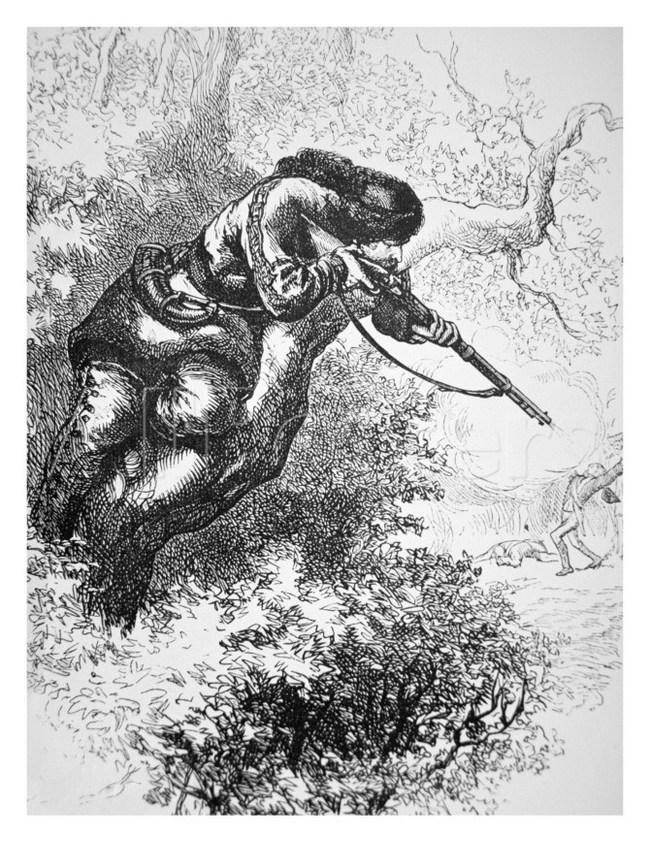

Рис. 15-9При всех достоинствах винтовок они были дороже в производстве, медленнее заряжа-лись, из-за больших усилил при забивании пули в ствол был велик риск воспламенения заряда, а нарезы быстро забивались. Всё это приводило к тому, что винтовки оставались в основном уделом охотников, любителей оружия и немногочисленных армейских под-разделений.С точки зрения Мартина Пеглера, ситуацию изменила эмиграция в Америку и последо-вавшая за этим Война за Независимость (American War of Independence 1775-1783). Пе-реселенцы быстро сменили тяжелые и неудобные мушкеты, на Jäger’ы. Это оружие поз-воляло им охотиться в дремучих девственных лесах, отбиваться от индейцев и противо-стоять британской армии. Так родились American rifleman (лучший перевод, на мой взгляд, «Ворошиловский стрелок»), наряду с обычными боевыми действиями, развер-нувшие настоящую партизанскую войну.

Рис. 15-10 Американский сепаратист убивает солдат метрополии

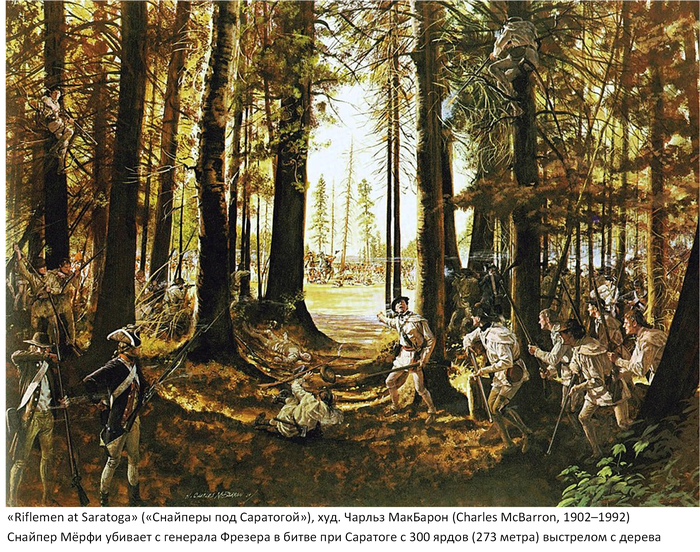

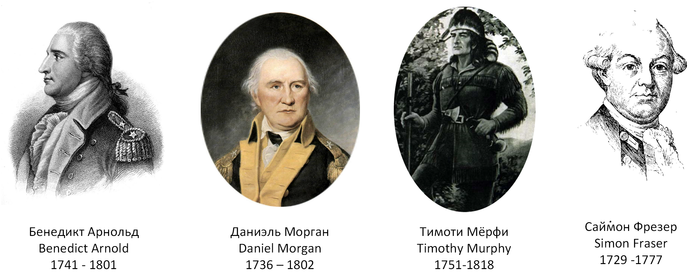

Одним из знаменитых снайперов стал ирландец Тимоти Мёрфи, застреливший генерала Саймона Фрезера 7 октября 1777 года. В битве при Саратоге (Saratoga), бригадный гене-рал англичан Симон Фрейзер организовал грамотную оборону. Командующий Бенедикт Арнольд подъехал к генералу Моргану и указал на Фрейзера: «Этот человек стоит пол-ка!». Морган позвал Мерфи и сказал: «Этот галантный офицер - генерал Фрейзер, и я восхищаюсь им, но нужно, чтобы он погиб, исполняя свой долг». Мерфи забрался на де-рево, и, с расстояния 300 ярдов, выстрелил четыре раза. Первый выстрел- промах, вто-рым он убил лошадь генерала, а третьим попал в живот упавшему Фрейзеру. Британский офицер Фрэнсис Клерке был убит четвертым выстрелом Мерфи, когда поскакал с сооб-щением о смертельном ранении генерала. Ночью Фрейзер умер.

Рис. 15-11 На деревьях сидят два снайпера, стреляет Мёрфи.

Рис. 15-12 Действующие лица в битве под Саратогой

В ходе этой войны Чарльз Уилсон Пил (Charles Willson Peale; 1741 – 1827) в 1776 году по-пробовал смонтировать зрительную трубу на винтовку, в качестве вспомогательного средства, для обнаружения цели. Однако опыт оказался неудачным, при отдаче прицел часто бил стрелка в глаз.Изучая применение винтовок типа Jäger, английская армия решила взять их на воору-жение. Лондонский оружейник Иезекиил Бейкер (Ezekiel Baker) создал в 1800 году мо-дернизированную копию немецкой винтовки Ягера.

Рис. 15-13 Один из вариантов винтовки Бейкера

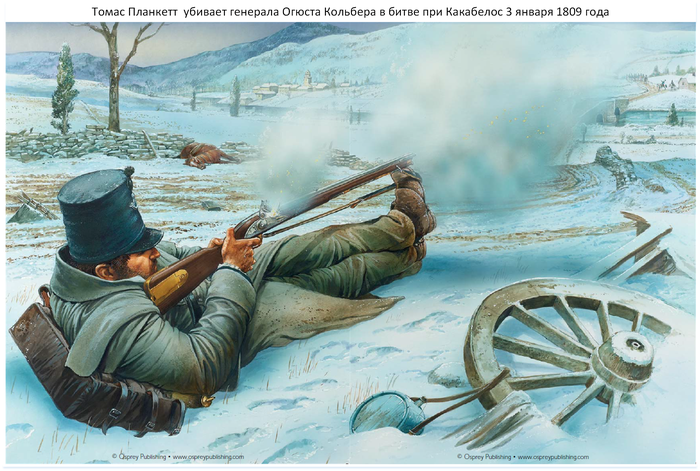

Меткие стрелки поражали цель, при стрельбе с рук, на расстоянии 150 ярдов (137 мет-ров), а прицельная дальность винтовки составляла 200 ярдов (183 метра). В ходе Пире-нейской войны (1807-1814) из винтовки Бейкера был сделан один из знаменитых снай-перских выстрелов начала 19 века.

Ирландец Томас Планкет (Thomas Plunket,1785–1839) 3 января 1809 года, в ходе битвы за Какабелос (Cacabelos) убил генерала Огюста Кольбера. Получив задание, он выдвинулся в сторону французов и занял выгодную для стрельбы позицию. Планкет стрелял лёжа на спине. Первым выстрелом он убил генерала, а вторым его штаб-трубача (trumpet-major). Оставшись без руководства, французы отступили.

Разные авторы и источники указывают разное расстояние. Самые оптимистичные авто-ры указывали 800 ярдов (720 метров). Точную дальность выстрела не удалось опреде-лить. На основании документов и изучения местности, Ричард Ратерфорд-Мур в своей работе «Выстрел Планкета» (Rutherford-Moore "Plunkett's Shot" FirstEmpire Issue 24; 1998) пришел к выводу, что выстрел был сделан на расстоянии от 200 до 600 метров. Точнее дистанцию определить не удалось.

Рис. 15-4 Огюст Кольбер (Auguste de Colbert, 1777- 1809)

Рис. 15- 15 Иллюстрация из книги Martin Pegler «Sniper Rifles: From the 19th to the 21st Century»

Следующий шаг снайперских винтовок связан с капсюлем и пулей Минье

Продолжение следует ...

Оружейная лига

5.2K постов22.3K подписчиков

Правила сообщества

Запрещено:

- Посты, не относящиеся к оружейной тематике

- Посты, имеющие целью обсуждение политической, религиозной или другой новостной повестки, не касающейся оружия напрямую

- Оскорбления других людей или компаний

- Заведомо ложные или непроверенные сведения, подаваемые как правда.