Подготовка научной элиты по С.П. Капице и соавторам

Данная статья относится к Категории: ОРГ научной деятельности

«Наряду с функцией сохранения стабильности общества и его прогрессивного эволюционного развития, от элиты непосредственно зависит прогресс в науке, технологии, других областях.

В нашем отечестве накоплен блестящий опыт подготовки научной элиты в области математики и в ряде областей естественных наук. Отметим, что решающим условием здесь являются яркие творческие люди и верная «системная политика» - материальные ресурсы играют тут третьестепенную роль. Попробуем обобщить этот опыт и сформулировать условия, обеспечивающие успех.

1. Весьма высокий формальный или «неформальный» конкурс, возможность отбора. Желание довольно большого количества подростков преуспеть именно в этой области (стимулами здесь могут быть её высокая социальная значимость, перспектива высокооплачиваемой работы в будущем или возможность жить в соответствии со стандартом, наиболее подходящим для определенной категории людей). Например, в Советском Союзе принципиальным, с точки зрения элитарного математического сообщества, оказалось наличие, начиная с предвоенных лет, системы математических кружков, школьных олимпиад. (В пору расцвета в Москве было более трёх десятков математических кружков.) Их роль сводилась не только к отбору наиболее талантливых школьников и воспитанию у них математической культуры, но и к осознанию в довольно раннем возрасте возможности для самореализации в данной сфере деятельности. Данные социологических исследований по Белоруссии показывают резкое уменьшение интереса к точным и техническим наукам, что представляет серьёзную угрозу, с точки зрения подготовки элиты. По-видимому, ситуация в России аналогична.

2. Наличие «стандартов-рекордов». Для таких стран, как Советский Союз, США, Китай, для которых принципиально важно, с точки зрения стратегических военных и технологических интересов, наличие технической элиты высокого уровня, этой работы было недостаточно. Необходимы были задачники, издаваемые массовым тиражом, журналы, позволяющие вести самостоятельную, заочную (пусть не столь эффективную, как при непосредственном общении) подготовку в разных концах страны.

Число людей, которые готовы работать со школьниками и студентами, выводя их на высокий уровень, было и, вероятно, всегда будет невелико. Поэтому необходимо создание возможностей для самостоятельных занятий. В пятидесятые годы принципиальную роль сыграли задачники Д.О. Шклярского, Н.Н. Ченцова и И.М. Яглома и последовавшая за ними серия книг «Библиотека математического кружка». Позже заочная физико-техническая школа при МФТИ, заочная школа при МГУ и журнал «Квант». Необходимы «стандарты - рекорды», равняясь на которые, можно было бы расти. Принципиальной является открытость этой системы. В 60-е и 70-е годы на Физическом факультете МГУ на теоретических кафедрах была группа преподавателей и сотрудников, принимавшая «Теоретический минимум» в объёме отдельных томов курса теоретической физики Л.Д. Ландау и Е.М. Лившица и привлекавшая к научной работе сдавших минимум. Это сыграло очень важную роль в формировании «физической элиты». Эффективным катализатором в создании элиты служит возможность не «готовиться к жизни», а реально участвовать в научном и техническом творчестве. Молодым важно как можно раньше представить современный уровень и «настоящие» проблемы. Успехи школы физиков академика А.Ф. Иоффе во многом были связаны с нетрадиционным подходом к участию молодёжи в научном творчестве. Можно обратить внимание на академика, не имевшего высшего образования - Я.Б. Зельдовича; академика, шагнувшего без начальных курсов ВУЗа сразу в аспирантуру - И.М. Гельфанда.

Когда происходит подготовка элиты, то приходится иметь дело со «штучным», а не с «массовым» производством. Объективно возможности для этого намного выросли, благодаря появлению компьютеров. В самом деле, персональный компьютер «Пентиум», который сейчас активно продаётся в России, по скорости вычислений эквивалентен примерно пятидесяти вычислительным машинам БЭСМ-6, которые стояли в семидесятых годах только в крупных вычислительных центрах. Принципиальные задачи, связанные с обеспечением космических полётов, созданием различных видов вооружений, оптимизацией ряда технических систем были решены именно на машинах этого класса. Развитие вычислительной техники в течение последних тридцати лет неоднократно доказывало, что точная и оригинальная постановка вычислительной задачи обычно во много раз ценнее, чем увеличение количественных параметров. Имея в виду массовое образование, следует ставить вопрос о компьютерной грамотности, о компьютере, как о средстве решения конкретных задач в определённых областях. Надо учить студентов решать задачи. Имея в виду элитарное образование (разумеется, речь идёт о научной и части «технической» элиты), следует учить ставить новые задачи и искать новые области, где компьютеры могут быть эффективно использованы.

Ситуацию здесь в предельно обострённом виде охарактеризовал А. Азимов в фантастической повести, посвящённой «проблемам высшей школы». В описанном им мире Земля выступает в качестве образовательного центра для других планет. Достижения психологии и электроники позволяют в течение часа «заложить» в мозг определённую сумму знаний и навыков, которыми должен владеть специалист, ориентированный на работу с фиксированными технологиями (образ «массового образования» в этом мире). Однако создание этих технологий, другая творческая деятельность требует иного пути: глубокого самостоятельного освоения научной дисциплины, работы с наставником, длительной интенсивной подготовки к тому, чтобы сделать «следующий шаг» (типичное «элитарное» образование, как оно понимается в этом пункте).

При этом сам факт существования этого второго, жизненно важного для цивилизации, образования не афишируется. Туда отбирают только тех, кто смог заново «придумать» эту вторую систему и проявил осознанную готовность «быть не таким как все».

Отметим, что подготовка шахматистов высокого класса в СССР, американской «компьютерной элиты» в Калифорнии, участие ряда выдающихся математиков в создании специализированных школ, организации олимпиад подтверждают важность «атмосферы высоких достижений» и наличия «стандартов-рекордов» для подготовки элиты.

Создание атмосферы «питательной творческой среды». Неформальные коллективы сыграли ключевую роль в развитии культуры, науки, технологии. Примеры, разделённые веками, это наглядно подтверждают.

«Эпидемия гениальности» периода Возрождения, когда в течение нескольких десятков лет на небольшой территории оказались сосредоточены несколько десятков художников мирового уровня.

Другой пример - неформальные профессиональные объединения в Кремниевой долине в Калифорнии. Благодаря такой «питательной среде», недоучившиеся студенты С. Джобс и С. Возняк смогли создать персональный компьютер - образец техники, принципиально изменивший сферу приложения вычислительных машин и направление развития компьютерных наук. Среда оказалась важнее, чем соответствие стандартам академической иерархии (крупнейшие американские специалисты в то время отвергали возможность создания таких систем, а позже недооценили их значение). Эта среда часто формируется, благодаря совместной работе крупных активных специалистов и способной молодежи.

С этой точки зрения, распад 30% научных школ и снижение активности 35% таких коллективов, которые произошли в последнее время, о которых говорят социологические исследования, являются очень опасными.

Созданию такой среды способствует «интеграционная» структурная политика. Вот как, например, характеризует эту политику директор петербургского филиала РАН Ж.И. Алфёров. «Наша академия не в советское время, а в 1724 г. по указу Петра возникла сразу как структурная триада: «академия - университет - гимназия». На одном полюсе собственные научные учреждения, физические и химические кабинеты для научных исследований, на другом - школьная парта».

Там, где такую среду, связанную с «настоящей наукой» или творчеством, удаётся создать, начинает действовать положительная обратная связь.

Каждый раз процесс необычен, не укладывается в рамки стандартных, традиционных подходов. В России, например, такой прорыв в высшей школе в свое время был связан с физико-техническим образованием. Например, в той же статье, характеризуя пионерский подход создателя ленинградской научной школы А.Ф. Иоффе в высшем образовании, Ж.И. Алфёров пишет: «Может быть, менее известно, но не менее значимо и символично, что в 1918 году, создав наш питерский физтех, он в 1919 основал физико-механический факультет в Политехническом институте. Это был совершенно особый тип образования. Первый у нас, а может быть, и в мире факультет, где состоялся симбиоз физического и инженерного образования. Иоффе понял, что мы должны готовить физиков с хорошим пониманием прикладных проблем и инженеров с очень хорошей физико-математической подготовкой». Реализация этой идеи, связанная с опорой на систему базовых исследовательских институтов, привела к очень хорошим результатам в Московском физико-техническом институте. За 50 лет его существования из более 20 тыс. подготовленных выпускников более 2,5 тыс. стали докторами наук, а 50 человек - членами Академии наук, что является весьма высоким показателем.

«Равновесная» возрастная структура сообщества. В истории советской высшей школы был период, когда удалось очень быстро восстановить инженерный корпус и подготовить научные кадры. Специалисты, анализировавшие этот период, видят две главные причины успеха. Первая - социальный заказ, большой энтузиазм и тяга к образованию, значительные материальные вложения в эту сферу. Вторая, не менее важная, - наличие «учителей», профессионалов высокого уровня (пусть даже в небольшом количестве), готовых «передать эстафету». Быстрая смена технологий, поколений используемой вычислительной техники, сделала этот фактор ещё более важным.

Для отечественной высшей школы всегда весьма остро стояла «проблема сильного доцента» - центральной фигуры в институтском образовании. Эти люди, как правило, в возрасте 30 - 45 лет, несли основную часть учебной и научной работы. Неблагоприятные изменения в возрастной и профессиональной структуре преподавательского корпуса, в результате которых уходят наиболее социально и профессионально активные преподаватели, представляются весьма опасными. Мы уже столкнулись с тем, что уход, даже не всегда связанный с эмиграцией, значительной части одного поколения в некоторой научной школе ведёт к её разрушению. В случае элитарного образования проблема «неравновесной возрастной структуры» стоит гораздо острее, чем в массовом, потому что круг «учителей» уже, и роль творческой личности, индивидуального общения намного выше. В силу весьма высоких требований шансы на успех тут также существенно меньше. В ряде областей ситуация такова, что если «пламя погаснет», то разжечь его вновь очень долго не удастся.

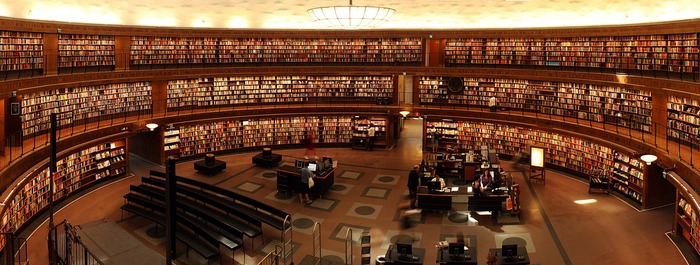

«Высокая планка» вместо «глухой стенки». Общество заинтересовано, чтобы определённое, пусть небольшое, количество людей сохраняло, развивало, хранило достижения науки, культуры, технологии. Достаточно напомнить о роли римлян, скопировавших огромное количество греческих рукописей, благодаря которым, мы, во многом, и знаем греческую культуру. Благодаря арабам, сохранившим труды Аристотеля, в Европе начало готовиться Возрождение. В монастырях создавались и апробировались различные философские доктрины и сохранялись библиотеки. В принципе, аналогичную роль призван был играть Институт высших исследований в Принстоне. Общество заинтересовано, чтобы очень талантливые люди могли заниматься творческой работой на современном уровне.

В подавляющем большинстве случаев эта работа не несёт какого-то экономического эффекта. Простая логика: «Если они такие талантливые, то почему они не богатые?» - тут может не действовать.

По-видимому, проблема отсутствия работы по специальности для очень талантливых выпускников ВУЗов России является одной из наиболее острых для отечественного элитарного образования. Вместо планки, пусть очень высокой, перед этими людьми оказывается глухая стена. Для сохранения высшей школы необходимо вернуться к прежней ситуации - вновь создать планку вместо стены. Это требует создания рабочих мест, создания «зон роста», разработки нескольких национальных проектов мирового уровня и т.д.

Ч. Сноу, характеризуя английскую систему элитарного образования, порицал Кембридж за узкую специализацию. Вначале в нём можно было изучать математику, затем либо математику, либо древние языки, потом математику, или древние языки, или литературу. Но всегда что-то одно. «По каким-то неизвестным причинам в Англии уже давно была поставлена цель готовить элиту, значительно меньшую, чем в любой сравнимой с нами стране, и получающую академическое образование по одной строго ограниченной специальности». Планка в Кембридже была очень высока, чтобы сдать квалификационный экзамен по математике, введённый в первой половине XVIII в. («триптос»), даже очень способным людям требовалось несколько лет. Двое, получившие самый высокий балл сразу, становились членами совета колледжа. Среди них были выдающиеся математики Харди и Литлвуд, логик и философ Рассел, космолог Эддингтон, блестящий физик Джинс, экономист Кейнс.

Один этот список убеждает, что стратегия «высокой планки» в этом случае себя полностью оправдала».

Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г., Синергетика и прогнозы будущего, М., «Наука», 1997 г., с. 179-183.

Изображения в статье

Сергей Петрович Капица, РИА "Руспех"

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Image by Pexels from Pixabay

Image by Kira Hoffmann from Pixabay

Image by Gillian Callison from Pixabay

Image by Alexas_Fotos from Pixabay

Image by StartupStockPhotos from Pixabay