Почему в России почти нет гражданского/коммерческого высокотехнологичного производства? Продолжение

Сколково, Роснано и другие с высоты

В Сколково решили, что раз сам по себе бизнес не хочет вкладывать в высокие технологии — пилюлю нужно подсластить: и сделали для резидентов налоговые льготы, а для мелких раундов инвестиций (если получишь одобрение грантового комитета) — часть денег можно получить безвозмездно (вернее, требуют отдачу бюрократией).

Понимая, что с Таможней что-то не то, там также (в теории) компенсируют таможенные платежи по импортируемым товарам для строительства самого Сколково и используемого резидентами для исследований. На практике пользоваться этой льготой затруднительно.

После прочтения списка резидентов и посещения сайтов — у меня сложилось впечатление, что бОльшая часть компаний-резидентов становятся участниками в надежде найти деньги на реализацию своей идеи, не получают денег (~85% резидентов) — и умирают не родившись, оставляя после себя только «единичку» в статистике количества резидентов.

Также в Сколково несколько центров коллективного пользования (ЦКП) различного действительно полезного научного оборудования — они являются отдельными коммерческими компаниями, оборудование закупают за свои деньги + соинвестирование Сколково, очевидно используя таможенные льготы (распределение долей соинвестирования Сколково-ЦКП узнать не удалось). Услуги по пользованию ЦКП стоят существенных денег, и соответственно для 85% резидентов недоступны.

Самые живые резиденты Сколково — дочки существующих отечественных и зарубежных компаний, которые просто экономят налоги в Сколково. Например «Сбербанк» в своем центре разработок пишет банальный Интернет-банк, Мобиксчип — аутсорсинг разработки микросхем для израильской компании, «Интел Софтвер» — аутсорсинг для Intel и проч. Как мы помним, аутсорсинг — это низкотехнологичный бизнес, эксплуатация местного месторождения инженеров — в России не остаётся интеллектуальной собственности, только зарплата и налоги с зарплаты.

В целом, Сколково это безусловно 1 шаг в правильном направлении (~0.5% пути), 1 шаг в обратную сторону (поддержка центров разработки — привет Бангалор, они и сами нормально живут), но количество PR-а не соответствует микроскопическому объему грантов и инвестированных средств (по мировым меркам). В Сколково решают те проблемы, которые решать приятно: строить красивые офисы, раздавать гранты небольшому количеству компаний, светится в прессе, а не те, которые требуют решения: доступность дешевого капитала для десятков тысяч (а не 136 за 4 года) мелких стартапов на различных стадиях, скорость и стоимость логистики, таможня, необычно высокая доходность простого крупного бизнеса, делающего высокотехнологичный бизнес бессмысленным занятием без постоянных дотаций.

Также идея того, что высокотехнологичные компании нужно обязательно тащить в одно место — калька с кремниевой долины образца 60-х годов прошлого века, когда интернета не было. Сейчас наоборот, нужно поощрять максимальное заполнение высокотехнологичными компаниями всей территории страны, чтобы им легче было находить инженеров (которые не всегда хотят/могут ехать в Москву).

Роснано — на первый взгляд действует исходя из гипотез «Бизнес просто не хочет инвестировать в высокие технологии», «У бизнеса слишком мало денег» и «Нанотехнологии — это прорывное направление, достаточно немного поинвестировать на рыночных условиях и выйдем в лидеры». В отличии от Сколково — требуется создавать что-то физически в России, финансирование на рыночных условиях (в народе говорят, процентные ставки по кредитам двузначные), никаких налоговых льгот нет. Совершенно не удивительно, что на таких рыночных условиях конкурентоспособные высокотехнологичные проекты не выстроились в очередь за деньгами.

Проекты, находящиеся в инвестиционной стадии оценить сложно — пока не начались реальные продажи всегда можно делать хорошую мину при плохой игре. Просто произвести высокотехнологичную продукцию, и произвести конкурентоспособную на мировом рынке продукцию — это задачи отличающиеся по сложности на порядки.

Из того, о чем мне приходилось слышать:

СИТРОНИКС-Нано — докупка оборудования и лицензии на 90нм технологию для Микрона. Производство мелкосерийное, для гражданского коммерческого рынка обречено быть слишком дорогим.

Mapper Lithography о которой я писал ранее. В России локализуется производство незначительной и некритичной части оборудования (часть электронной оптики, фактически «пластина с дырками»: литография с микронными нормами и ионное травление), впрочем и доля инвестиций Роснано в проекте небольшая — было бы сложно требовать бОльшего.

Оптоган — производство светодиодов и законченных устройств на основе кристаллов, произведенных за рубежом. Как раскопал Tiberius в своё время, кристаллы у Оптогана и СветаЛЕД были крайне похожи.

Нитол — построили завод по производству поликристаллического кремния, но оказалось что за время строительства стоимость поликремния упала в разы, за счет ударного роста производства в Китае. Пришлось закрыть. Осталось понять, почему не получается выпускать продукцию с «китайской» ценой.

Plastic Logic — деньги от Роснано с условием строительства завода в Зеленограде получили, но затем строить завод передумали. Планируют теперь продавать технологии. Производство и исследования остались в Великобритании/Германии.

Хэвел — собирались делать тонкопленочные солнечные батареи повышенной эффективности. Судя по открытой информации — эффективность получилось 8%, при том, что самые дешевые китайские поликристаллические батареи сейчас имеют эффективность 16-17% (при примерно той же цене за ватт, порядка 0.5$ за ватт и менее). Соответственно, на открытом рынке коммерческие перспективы ограниченные. Компания, поставщик технологии (Oerlikon) — солнечный бизнес успела продать Tokyo Electron Ltd., а та его прямо сейчас физически ликвидирует — проиграла конкуренцию Китаю.

Уником — раздробленные автомобильные покрышки как наполнитель для асфальта. Основатель проекта — знатный аферист. Компания в прошлом году подала на банкротство, но до сих там что-то шевелится.

Лиотех — производство LiFePO4 аккумуляторов. Выпросить у них образец аккумулятора не удалось, какие там цены продукции — неизвестно.

ЭЛВИС-НеоТек — fabless разработка микросхем для видеонаблюдения и систем видеонаблюдения на их основе.

Крокус Наноэлектроника — производство MRAM-памяти на 300мм пластинах. На готовые пластины с CMOS-логикой наносят несколько дополнительных слоев для MRAM-памяти на Московском производстве. Надеюсь от такой логистики (возить пластины через весь мир как минимум 2 раза за цикл производства) себестоимость страдает незначительно.

Как видим, конкурентоспособное высокотехнологичное производство как-то не хочет на рыночных условиях полностью идти в Россию — всячески изворачивается, чтобы критические компоненты остались за рубежом. Впрочем, так тоже можно и нужно встраиваться в мировое разделение труда для гражданских целей — не обязательно тащить всю цепочку в одну страну, но хоть где-то критические компоненты должны быть тут.

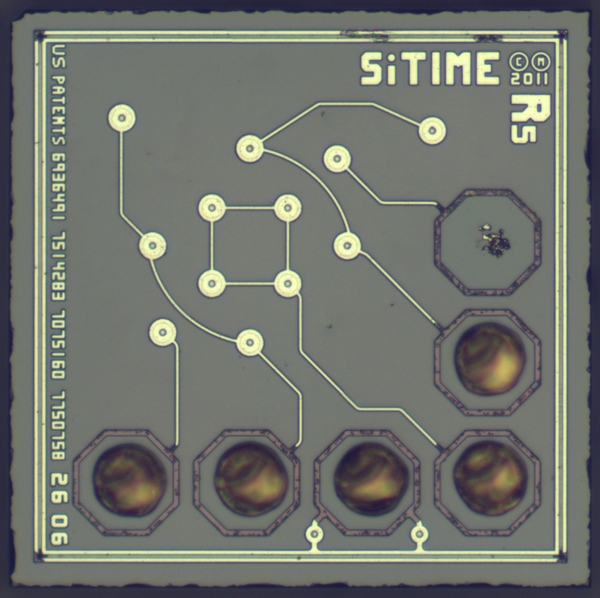

Затем Роснано стало финансировать и «центры разработок» (опять «привет Бангалор») — аутсорсинг, не оставляющий в России ничего кроме налогов на зарплаты: Aquantia, Quantenna, SiTime.

Если смотреть на цифры инвестиций Роснано — может сложиться впечатление, что Роснано — во многих случаях мажоритарный инвестор. Однако Роснано похоже публикует цифры по конкретному инвестиционному проекту, а не общие по компании: так для SiTime указан бюджет проекта 541млн рублей, при том что еще в 2007 году SiTime получила инвестиций суммарно на 40+ млн $.

Кстати, микросхему SiTime SiT8008 удалось поковырять: это генератор на основе MEMS, а не кварца. Микромеханический резонатор запаян в вакууме _внутри_ кристалла. Это действительно хайтек — жаль что и производство и интеллектуальная собственность остается за рубежом.

В конечном итоге — Роснано делает что может, вынуждает гос.компании использовать производимую продукцию (там где это возможно), пройдено 0.5% пути вперед, 1 шаг назад (поддержка «центров разработки» по прообразу Индии) — фундаментальные сложности с появлением и выживанием коммерческих высокотехнологичных компаний в России не решаются. Инвестирование в компании на коммерческих условиях — это лишь последний и самый приятный шаг в высоких технологиях.

ФПИ (Фонд перспективных исследований) — создается как отечественный аналог DARPA, что может решить проблемы с доступностью капитала и бюрократией (если быть оптимистом). Однако есть и существенное отличие: в DARPA у государства остается лишь неэксклюзивная лицензия на использование полученной интеллектуальной собственности, а у нас — у исполнителя имущественных прав на ИС не остается. В США исполнитель без ограничений может коммерциализировать разработку, в том числе и на гражданском рынке, а у нас государство может остаться с этой интеллектуальной собственностью как собака на сене + исполнитель мотивирован только зарплатой и краткосрочной скромной прибылью за «сдачу темы».

Т.е. в текущем виде новая кремниевая долина не сможет родится из проекта профинансированного ФПИ, может получится лишь что-то вроде процессора F14A — который существенно превосходил первые процессоры Intel, но оставался засекреченным долгое время.

Право на интеллектуальную собственность принадлежит Российской Федерации в лице Фонда. Это определено законом.

Из интервью с генеральным директором ФПИ Андреем Григорьевым.

Почему Китай так рвет вперед?

Популярное объяснение — «низкие зарплаты». Но низкие зарплаты и в африке — а расцвета высокотехнологичного производства там не наблюдается.

Для начала — в Китае не было приватизации по образцу России — и крупные компании, занимающиеся простым высокодоходным бизнесом (добыча и первичная переработка природных ресурсов, энергетика и проч.) так и остались государственными. Приватизировали наоборот, компании помельче, где после покупки впахивать нужно, а не купоны стричь. В результате — предприниматели были вынуждены заниматься развитием реального, сложного бизнеса, а не разделом и эксплуатацией «простого». Подтверждение легко увидеть, взглянув на список китайских миллиардеров. Хотя уже сейчас видно встающую во весь рост проблему пузыря на строительном рынке в Китае.

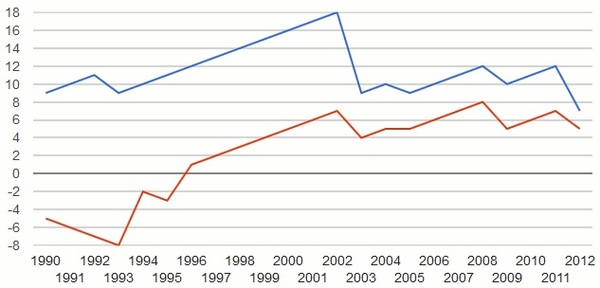

Откуда там все берут деньги за создание бизнеса — лично мне не ясно. Существующий бизнес — активно кредитуется в гос.банках, и долговая нагрузка там чудовищная. Благодаря огромным государственным инвестициям («reverse build-operate-transfer» — финансирует государство, управляет частная компания, долги минимальны), Китай успел запрыгнуть на ступеньку уходящего поезда микроэлектроники. Если в начале 90-х годов Китай еще пытался импортировать микроэлектронные технологии у нас, то сейчас он далеко впереди (синий график — отставание ввода микроэлектронных технологий от США, красный — от Китая).

Крупнейшая китайская микроэлектронная фабрика — SMIC — играет «по-белому», выполняя все требования экспортного контроля США, за что получила статус «Validated end user», снимающие многие ограничения в отношении этой конкретной компании, ценой строгого исключения военных заказов.

Далее — количество инженеров огромное. Расходы на логистику минимальные — производство компактно размещено вдоль берега по специализациям. Наиболее яркий пример — Шэньчжень, где не покидая пределов города можно в кратчайшие на земле сроки пройти все шаги производства электронной продукции от разработки до погрузки на корабль.

Именно доступность квалифицированной рабочей силы и капитала, скорость и затраты на логистику, минимум бюрократии с импортом/экспортом — являются необходимыми пререквизитами для успешного высокотехнологичного производства, а вовсе не низкие зарплаты. И в Китае с этими факторами все более-менее отлично. Естественно, это не значит что в Китае нет других проблем.

О невозможности траты доходов от продажи нефти

Часто приходится слышать, что доходы от добычи и переработки нефти (и других ресурсов) невозможно потратить, т.к. они неизбежно вызовут инфляцию ("голландская болезнь").

На самом деле конечно же их можно потратить без инфляции внутри страны — для этого их и тратить нужно за границей сразу, покупая импортное оборудование для производства (если продадут), оплачивая время работы зарубежных инженеров, которых нам не хватает («инсорсинг»), покупая зарубежные высокотехнологичные компании (если продадут). Естественно, самому государству оборудование и человекочасы инженеров особо не нужны — а следовательно должен быть механизм, по которому частные компании в конкурсном порядке могли бы получать часть валютных доходов государства прямо в виде валюты для расходов строго _за пределами страны_. Впрочем, если быть реалистами, ожидать появления подобного механизма в обозримом будущем не приходится.

Естественно, инфляция в таком случае никуда не денется — просто она будет за границей, и соответственно будет головной болью других стран с дефицитом баланса внешней торговли.

Возвращаясь к списку популярных и неверных причин:

1) Нет умных людей. — Есть и много. Но они предпочитают работать там, где их труд оценивается максимально высоко — аутсорс, за границей, в простом но высокодоходном бизнесе.

2) Много умных людей и инновационных идей, но они не умеют их коммерциализировать. «Инновационные идеи» банально проигрывают по экономике простому бизнесу — так что никто за ними и не охотится. Чтобы выстрелила одна идея — проверка 99 идей должна быть оплачена и провалена.

3) Нет денег. Деньги есть, но они заработаны в основном на «простом» бизнесе людьми, которым высокие технологии мало интересны (как ввиду экономики, так и ввиду сложности).

4) Слишком много нефтеденег / только нефть качать и можем. Это хороший бизнес. При капитализме без ограничений бизнес именно этим и обязан заниматься.

5) НДС (в том числе таможенный). НДС есть во многих странах с развитым высокотехнологичным производством. Если работа ведется легально — то при конкуренции на внешнем рынке НДС возвращается (в том числе таможенный НДС за импортируемое оборудование), но это безусловно несколько увеличивает требования к капиталу.

6) Коррупция. Коррупция безусловно является частью проблемы — т.к. позволяет простому бизнесу иметь необоснованно-высокую прибыль. А так коррупция есть везде — откаты придумали не в России, и не от хорошей жизни в Китае приходится чиновников расстреливать — в азии коррупция без контроля особо свирепа.

7) Климат плохой (Паршев). В высокотехнологичном производстве обычно требуется контролируемая температура и влажность — а с учетом энергозатрат на осушение воздуха (когда его сначала охлаждают, а затем нагревают) с российским континентальным климатом затраты энергии на самом деле меньше.

8) Слишком мало построено офисных площадей для инновационных стартапов. Полагаю тут все очевидно — как показала практика, компании мирового масштаба и в гаражах/квартирах без гламура нормально рождаются.

Резюме

Для того, чтобы коммерческое высокотехнологичное производство рождалось и выживало — это должно быть выгодно, должно быть много людей, у которых есть деньги на проверку и патентную защиту кучи идей (выстрелит-то 1 из 100), должен быть доступен дешевый капитал для реализации, должно быть доступно много инженеров, которые будут реализовывать идею на практике, процесс реализации не должен быть усугублен логистическими (скорость и стоимость служб доставки, цены локальных компаний-исполнителей) и бюрократическими сложностями (сертификация, криптография и ФСБ, таможня, даже госнаркоконтроль с его ограничениями по химии промышленного значения) которые могут дать преимущество конкурентам в других странах.

Как мы дошли до жизни такой: В России почти нет гражданского/коммерческого высокотехнологичного производства, потому что в процессе приватизации частный бизнес получил «простые», высокодоходные активы. В дальнейшем, этот бизнес лоббировал законы, сохраняющие доходы «выше рыночных» для простого, низкотехнологичного бизнеса. Расцвет бюрократии и разного рода искусственных ограничений (таможня, многочисленные сертификаты, разрешения...) — опять же позволяют иметь легкую прибыль на преодолении сложностей особыми путями.

Бизнес так делал не потому, что он какой-то плохой или глупый: это была наиболее прибыльная стратегия, а значит и выбора не было.

В таких условиях высокотехнологичный бизнес (который обязан конкурировать на мировом рынке для максимального увеличения серии и соответственно снижения себестоимости) совершенно не выгоден: он требует много денег, квалифицированных инженеров, имеет бОльшие риски, длинные сроки окупаемости.

Как результат, сейчас простой бизнес (строительство, розничная и оптовая торговля, добыча и переработка ресурсов, аутсорс) выигрывает борьбу за инвестиционный капитал. Естественно, привлекать инвестиции можно и за рубежем — но тогда инвестор захочет чтобы головная компания, владеющая основными активами была в зарубежной юрисдикции (т.е. все вырождается в классическую схему «российский центр разработок»+все остальное за рубежом).

Государство со своей стороны закрывает возможность «первоночального накопления капитала» для компаний, выполняющих гос.контракты (как это случилось в кремниевой долине в США) — оставляя у себя интеллектуальную собственность и требуя показывать при выполнении гос.контрактов по бумагам скромную чистую прибыль, что не дает даже в перспективе заработать достаточно денег для запуска своих рискованных высокотехнологичных проектов.

Хочешь порвать Intel?: Если вы хотите создать свой высокотехнологичный бизнес, связанный с реальным производством — в первую очередь нужна действительно новая идея (со старыми идеями — обычно нужно слишком много денег для коммерческого результата на занятом рынке), необходимо сразу думать, как максимально нивелировать существующие Российские проблемы: отказаться от сверх-крупнобюджетных проектов (вроде своего процессора, затыкающего за пояс Intel), делать действующий прототип своими силами, в первую очередь находить инженеров — в условиях дичайшего дефицита квалифицированной рабочей силы это фатальная проблема, использовать минимум слишком дорогого капитала (а не как Displair), минимизировать количество пересечений физическими вещами нашей таможенной границы (по возможности до 0). Если вы ориентируетесь на местный рынок или узкую нишу — нужно сразу реалистично оценивать объем рынка в штуках — чтобы было понятно, насколько мало денег можно потратить на разработку, и насколько сильно придется срезать углы ради снижения стоимости разработки.

Хочешь порвать Facebook?: Что-ж, тут все на порядок проще. Бюрократия, таможня и логистика проблем практически не создает. Остается лишь нахождение новой идеи, доступность капитала и квалифицированных инженеров — а решению этих последних 2 проблем посвящено множество более подробных статей.

Когда ждать конкурентоспособных отечественных процессоров и видеокарт?: x86 процессоры в США разрабатывают не потому, что там люди какие-то другие — в конце концов, наши соотечественники и в Intel, и в nVidia и во многих других высокотехнологичных компаниях работают. Тут действует принцип «кто первый встал — того и тапки». В кремниевую долину в 50-70-х годах залили огромную кучу денег американских налогоплательщиков (порядка 50млрд$ с учетом инфляции) через военные исследовательские контракты — и совершенно справедливо пользуются результатом до сих пор.

Кроме того, Intel уже более 40 лет доходы от продажи процессоров реинвестирует в усложнение технологии, владеют кучей патентов — и чтобы сейчас достичь их уровня в равных условиях (налоги, бюрократия, доступность капитала) понадобилось бы по моей грубой оценке порядка 352 млрд$ и 30 лет работы — на что конечно никто пойти не может. Всем нужен свой Intel за 0.1, а лучше 0.01млрд$ :-)

Однако по тем же причинам и для США затруднительно создать свою технологию разделения урана центрифугами и строить ядерные энергетические реакторы на быстрых нейтронах. Так что где-то они побеждают, где-то мы, где-то Китай — нужно развивать то, где есть преимущество и не перенапрягаться там, где для достижения паритета пришлось бы потратить все ресурсы страны на 1 компанию.

Автор: Михаил Сваричевский @BarsMonster