От идеи до реализации МЦД - 100 лет!1

Московские центральные диаметры или МЦД кажутся изобретением последних лет, но на самом деле идея запустить через Москву сквозные пригородные поезда появилась более века назад.

Впервые мысль о запуске через город транзитных пригородных поездов была озвучена инженером-путейцем Александром Шмидтом еще до революции. Уже тогда сложилась прочная система тупиковых вокзалов, когда пассажиры с пригородных поездов и составов дальнего следования ссаживались на подступах к центру города и далее нагружали уличную сеть, перебираясь на трамваи, извозчиков или просто продолжали свой путь пешком.

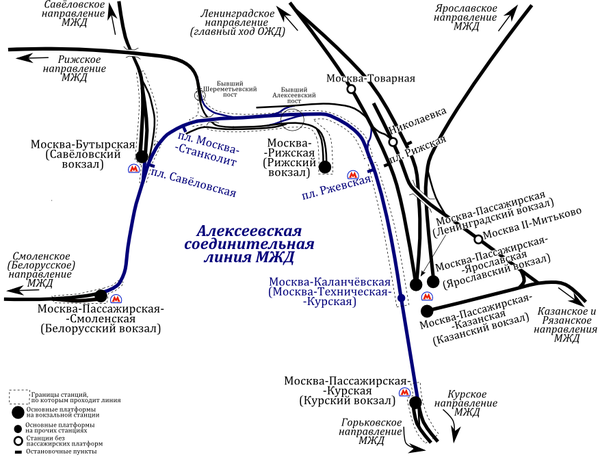

Определенный задел под транзитное пассажирское сообщение в Москве существовал уже тогда: была построена Окружная железная дорога. Еще раньше появилась Алексеевская соединительная ветка, связавшая Николаевскую и Нижегородскую железную дороги, а затем продленная до Смоленского направления.

Но в приоритете было развитие внутригородского трамвайного движения, а также перспективы строительства метро, поэтому проект железнодорожных диаметров не получил поддержки.

В следующий раз к идее запустить пригородные поезда через город вернулись уже после революции. Еще в 1922 году в брошюре «Москва будущего. Пути и средства сообщения» инженер Лев Барнацкий писал: «Пригородное движение на дорогах: Курской, Нижегородской, Северной, Николаевской, Казанской и Александровской должно производиться по вышеуказанным диаметрам. Эти дороги сводятся в парные группы, поезда которых должны проходить от концевого пункта одной дороги до концевого пункта другой, останавливаясь на московских станциях лишь как на промежуточных. Например, поезда парной группы „Курская-Николаевская дороги“ идут от Подольска до Крюкова и обратно».

Но это была лишь теория, а вот к практическому воплощению ближе всего продвинулся инженер Николай Чугайкин в 1934 году. В то время уже активно строился метрополитен, который, по мнению его создателей, должен был разрешить многочисленные транспортные проблемы перегруженной столицы.

Сооруженная в 19 веке Алексеевская соединительная ветка начала использоваться для организации сквозного движения электропоездов еще во времена СССР. Схема: Moscwich (Алексей Соловьев)

Замысел состоял в том, что пригородные поезда, следующие, например, с самого загруженного Ярославского направления не заканчивают свой путь в тупике у одноименного вокзала, а отклоняясь от трассы ранее, путем эстакад и тоннелей проходят через центр города.

Далее трасса в разных вариантах могла направлять составы или на Юго-Запад или на Юго-Восток, но суть при этом оставалась одной: пассажиры с пригородных поездов не создают толчею на Каланчевке и следуют в центр города без пересадки.

Задуманный как независимый от метрополитена проект глубокого ввода позже дорабатывался. В нем задумывались пересадочные узлы на линии подземки, но до реализации идея не дошла.

К проекту диаметров вернулись только в конце 1960-х годов, с одобрением Совета министров СССР комплексной системы развития Московского железнодорожного узла. В числе прочего в ней отмечалась необходимость создания сквозного движения по Ленинградско-Курскому, Рижско-Горьковскому и Савеловско-Смоленскому направлениям – «необходимых для обеспечения возрастающих объемов перевозок грузов и пассажиров».

В журнале «Городское хозяйство Москвы» за 1968 год в рамках полемики публикуется статья «Москве нужны железнодорожные диаметры». В ней ссылаются на зарубежный опыт – подобные системы городских электричек есть в большинстве крупных городов Западной Европы и Америки.

В статье также есть цитата: «Если довести количество пригородных поездов на ближних зонах до 30-35 пар в час и соединить линии железнодорожными диаметрами, то режим работы их ничем не будет отличаться от метрополитена». Выходит, еще более полувека назад понимали, что гораздо перспективнее развивать и совершенствовать железнодорожную инфраструктуру, чем инициировать новые стройки.

Были предложены и возможные направления диаметров. В первую очередь предлагалось построить Курско-Октябрьский и вывести на него Ленинградское, Курское, Горьковское, Рижское и частично Смоленское пригородные направления. Также для разгрузки Комсомольской площади предложили запланировать на перспективу Ярославско-Рязанский диаметр, проложенный на территории Москвы в основном под землей и соединенный со станциями метро. Сейчас подобное будет воплощаться в перспективном МЦД-5.

Но эти планы так и остались на бумаге. Единственно, что успели внедрить в последующие годы – запуск транзитных электричек по Курско-Рижскому, Курско-Смоленскому и Савеловско-Смоленскому направлениям.

Принципиальных изменений в этой практике не было, за исключением того, что отдельные поезда перестали заканчивать свой путь на вокзалах, а продолжали маршрут далее в область. Транзитные электрички двигались согласно железнодорожному расписанию с большими интервалами. Они никак не связывались с прочим городским транспортом, а оплата поездки шла согласно железнодорожным тарифам.

Для более плотной интеграции городского транспорта с пригородным железнодорожным сообщением в то время не хватало ресурсов. Ведь помимо объединения тарифных сеток, для обеспечения регулярного движения поездов требовалось построить дополнительные пути, где электрички не пересекаются с поездами дальнего следования. К тому же, следовало возвести новые посадочные платформы и обеспечить трансфер на городской транспорт. Экономика СССР не была к этому готова.

Ситуация стала меняться в 2000-х годах. Когда РЖД и Правительство Москвы начали планомерное сотрудничество по вовлечению пригородных электричек во внутригородские перевозки. В новом плане развития столичного железнодорожного узла оговаривалось перспективное строительство соединительных веток между различными направлениями и укладка дополнительных путей.

Настоящей точкой отсчета для будущей системы МЦД можно считать успешный запуск в 2016 году Московского центрального кольца. Именно оно стало тестовой площадкой для будущих диаметров. На примере МЦК отрабатывались методы переустройства станций и путевого хозяйства, а также увязка диаметров с прочим городским транспортом.

Обкатав систему городских электропоездов на МЦК, столичные власти уже в 2017 году объявили о реализации в недалеком будущем, построенных в аналогичном ключе, сквозных железнодорожных линий.

Спустя два года, 21 ноября 2019 года, было запущено сразу два диаметра: МЦД-1 и МЦД-2. В 2023 году запустили МЦД-3 и МЦД-4.

Материал подготовлен директором Музея Транспорта Москвы Оксаной Бондаренко.

Лига историков

19K поста54.6K подписчика

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения