Особенности мотивации достижения и контроля за действием. Опрос

Небольшое предисловие

Начнём с того, что я не совсем понимаю и осознаю как здесь всё работает (и да я читал раздел "Правила", но разве так с первого раза можно во что-то вникнуть, наверное, конечно, можно, но не для меня), но мой предыдущий пост, где я попрошайничал, чтобы люди прошли тупой опрос для курсовой работы, продержался 26 минут, а затем был удалён по причине бессодержательности и пустоты (и ещё один момент, который я не понял - фраза "постов ссылкой" [Причина: запрещено размещение пустых, несодержательных постов или постов ссылкой], значение которой я не понимаю, то есть "постов с ссылкой" или же "пост ссылка", но не суть важно).

Но не всё так плохо в датском королевстве. За эти 26 минут аж целых 9 человек (надеюсь это 9 разных человек, хотя кому какое дело мы ведь тут не наукой занимаемся и не исследование проводим, а лишь соблюдаем формальности высшего образования). И для меня это очень удивительно, так как за такой малый срок, такое количество человек прошло опрос, потратило своё время на никому не нужного хера из интернета. Моё, как говорится, почтение этим людям и безмерная благодарность.

Ну, не об этом речь идёт. Раз предыдущий пост был пустым, то в этот раз я постараюсь исправить ошибку и, надеюсь, уже данный пост наполню некоторой информацией. А конкретнее, расскажу про мотивацию достижений (что это за херня такая), а также про контроль за действием. Ну, и в особенности дам информацию о книжках по данной тематике. И в конце оставлю ссылочку на сам опрос (но никого не буду призывать переходить по ссылки), вдруг, кто-нибудь ещё пройдёт и тогда я буду безмерно счастлив, так как мне не придётся фальсифицировать данные для курсовой или, не понятно ещё где, искать площадку для попрошайничества.

И да, я не специалист во всем этом (о чём пойдёт речь ниже), так что лучше моим словам особо не доверять, так как это исключительно моё мнение, на которое ссылаться грех. Да, и что ещё взять с студента-психолого-недоучки, основными интересами которого является книжное собирательство и прочтение/просмотр разных историй.

Мотивация достижения. Что это за фрукт такой и с чем его едят?

Про сам феномен "мотивации" говорить не будем, так как его испоганили и засрали все кому не лень, что мне даже его уже стыдно употреблять в обыденной речи, а то ещё вдруг подумают, что я какой-нибудь заднеприводный бизнес-тренер-мотиватор. Поэтому перейдём сразу к делу, а точнее к "мотивации достижения". А для это нам нужно скачала узнать что это такое. И за основу возьмём определение выдвинутое Х. Хекхаузеном, потому что оно самое просто и понятное. Да и вообще, я этого чувака больше других люблю, так как, по моему мнению, он основа всех основ в изучении данной темы, а точнее его заслуга в том, что данный деятель взял всё то, что было до него, сложил всё это вместе (нужное оставил, ненужное отбросил), провёл исследования, эксперименты и презентовал свою теорию сего феномена.

Мотивация достижения, таким образом, может быть определена как попытка увеличить или сохранить максимально высокими способности человека ко всем видам деятельности, к которым могут быть применены критерии успешности и где выполнение подобной деятельности может, следовательно, привести или к успеху, или к неудаче.

[Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения / Хекхаузен Х. – Санкт-Петербург: Речь, 2001. - 256 с. С. 21]

Другими словами, это такое явление или механизм в нашей психике, который срабатывает в условиях сохранения или увеличения достигнутого результата, если есть возможность просрать или же добиться чего-нибудь в исполняемой деятельности. Ну, по сути тоже самое и написал. Проще на примере показать. Любая спортивная деятельность. Там всегда есть победа или поражение (особенно в соревнованиях). В тех же самых индивидуальных тренировках сделать завтра больше, чем сделал сегодня ("сегодня отжался 15 раз, а завтра обязательно отожмусь 17 раз"). Также и в других видах деятельности. В учебной: получить не четвёрку, а пятёрку. На работе: изготовить лучший продукт и т. д. По Хекхаузену критерий успешности ориентируется на уровень мастерства (выполнение поставленной задачи), соревновательности (сравнение с другими), а также сравнение с прошлым опытом (то есть на самого себя). И вот желание победить или улучшить свой результат и есть мотивация достижения, наверное. Но не только, на самом деле, так как тут уже все авторы по своим смыслам и идеям идут.

Опять же, если опираться на того же самого Хекхаузена, то у него "мотивация достижения" всегда ориентирована на конечный результат (и это не удивительно, как добиться чего-то, если оно не имеет конца). И он выделяет две направленности к данному результату: достижение успеха и избегание неудач. Вроде бы, одно и тоже. Достигать успеха значит избегать неудачи. Но не всё так просто. Первый случай можно проиллюстрировать как: я хочу/стремлюсь превзойти свой прошлый результат. А второй: я хочу/стремлюсь не посрамить свой прошлый результат. И в данном случае получается, что один стремиться ввысь, а другой остаётся на месте.

Ещё можно было бы, здесь же, затронуть характерные особенности индивидов со склонностью к той или иной направленности достижения конечного результата. То есть у одних людей больше преобладает мотивация к достижению успеха, а у других - к избеганию неудач. Но это всё белыми нитками шито и можно лишь говорить (как и во всей психологии) о вероятности тех или иных особенностей в той или иной склонности. Как например, люди с преобладанием избегания неудач в большей степени могут ставить себе либо слишком трудные цели, либо слишком лёгкие (лёгкие объясняются неуверенностью справиться с заданием, а слишком трудные - "а что мне собственно терять" или же с завышенным самомнением), в то время как те, у кого преобладает достижение к успеху, ставят перед собой цели средней сложности, так как разумно оценивают свои возможности (при условии, что эта средняя сложность бросает вызов собственным возможностям).

У других исследователей "мотивации достижения" может совершенно по другому трактоваться, а всё из-за того, что это психология. А здесь, как говориться, болото неопределённости. То есть при изучении каких-либо данных, теорий, концепций и т. д. тебе всегда приходиться выбирать из кучи разного, а не изучать то, что, скорее всего, может быть истиной. Как например, в курсовой, которую я пишу. Постоянно приходить выбирать из большой психологической кучи однотипных определений и теорий какую-то одну. Как выбирать, для чего, по каким критериям, как определить, что есть истина, а что ложь (хотя всё есть неопределённость) я до сих пор не в курсе. Ну, да ладно.

На Хекхаузене, как говорится, весь мир мотивации достижения не крутится, есть и другие исследователи. Но сначала стоит выделить тех, кто всю эту кашу с данным феноменом заварил. Скажем так, выразить некоторое почтение дедам-основателям. Первым был, конечно же, Г. Мюррей - создатель ТАТ (тематический апперцептивный тест), да и сам по себе плодовитый на идеи дядька. Но его заслуга лишь в том, что он выявил только потребность в достижении (преодоление препятствий), а было это аж в далёком 1938 году. Само же понятие "мотивация достижения", уже в 1950-е года, ввёл Д. Макклелланд, но понимал он данный термин как то, что соотносится с критерием качества деятельности. Ещё, конечно, здесь можно многих упомянуть. К. Левин (разделил процесс постановки цели со стремлением к цели), Дж. Аткинсон (первая концепция данного феномена) и т. д. Иной раз упоминают тех, кто даже никогда не работал с мотивацией достижения, но могли подразумевать это (Адлер, Маслоу, Франкл, Олпорт, Фромм, Мэй и т. д). Список имён на самом деле очень длинный. Заебёшься всех перечислять.

Но некоторых индивидов всё-таки стоит упомянуть чуть детальнее. М. Ш. Магомед-Эминов, как я его не люблю, но среди отечественных деятелей он, наверное, на втором месте по исследованию "мотивации достижения", так предложил свою концепцию, которую очень тяжело найти в исходном виде (авторское право лютует нещадно). Суть в том, что у него динамическая модель, состоящая из побуждения к деятельности, выбора цели и определённых действий на пути к ней, выполнение, регуляция и контроль деятельности, а также прекращение деятельности или её замена. И, короче, все эти компоненты регулируются по ходу дела аффективными и когнитивными процессами.

Х. Шулер с его "луковичной моделью". Выделил 17 основных черт достиженческой мотивации, а также разработал интегративную модель, состоящую из 4 слоёв (ядерные, периферические черты, связанные и заднеплановые признаки). Б. Вайнер и его атрибутивная теория с моделью казуальных атрибуций. Выученная беспомощность М. Селигмана. Социокогнитивный подход К. Двек. Концепция воспринимаемого контроля Э. Скиннер. Также сюда можно отнести концепцию самоэффективности А. Бандуры. Ну, и на сладенькое - интегративная модель мотивации достиженческой деятельности Т. О. Гордеевой. Достиженческая деятельность в данном случае - это всё что связано с целенаправленным преображением всего вокруг себя и себя в том числе. Автор данной концепции разошлась явно не на шутку и объединила всё в одну теорию. У неё там описывается пять мотивационных блоков. Но смысла о них рассказывать, я думаю, особо нет, как в принципе и обо всём остальном.

И вот, казалось бы, мотивация достижения является банальным и простым феноменом, но херова туча, а их намного больше чем было описано, теорий, концепций, моделей (это я ещё не говорил о полимодальных мотивах успеха и неудачи в рамках концепции полимодального "Я") и всего другого уже не делают данный механизм нашей психики таким уж простым и однозначным. Такое обилие всего и вся ещё связано с возможностью экспериментального изучения феномена (что в психологии не так часто встречается, тот же самый процесс влияния "чтения" на когнитивные процессы очень тяжело изучать экспериментально, хотя казалось бы, что такой процесс как "чтение" должен быть хорошо изучен, а вот хрен вам), но не суть важно. По-видимому, не зря мотивацию достижения считают одной из фундаментальных мотиваций человека.

Ну, и на этом хватит про всю эту вашу мотивацию, хотя... Можно ещё упомянуть методики для измерения мотивации достижения. Лишним никогда не будет.

Методики

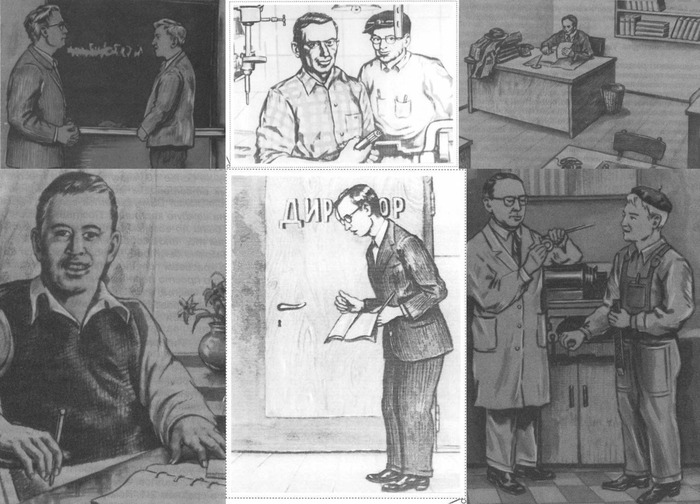

Начнём, наверное, с самой известной: тематической апперцепции тест Х. Хекхаузена (XTAT).

[Собчик Л. Н. Мотивационный тест Хекхаузена. Практическое руководство. - СПб.: Речь, 2002. - 16 с. илл.]

И хоть данная методика является проективной, но всё же это тест, то есть широта интерпретации чётко регламентирована заданным ключом. Не будет такого случая, когда ответ испытуемого будут трактовать проблемами из детства или то, что его изнасиловал в раннем детстве отчим. Все ответы испытуемого классифицируются в определённые категории и уже от этого измеряется то, что исследуется. А так это модификация ТАТ Хекхаузена, то изучается здесь всё по предложенной им концепции мотивации достижения, а именно - сила и направленность мотивов достижения успеха и избегания неудачи.

Не знаю, когда сам Хекхаузен модифицировал методику ТАТ, но в отечественном пространстве это произошло в 1972 году. Такие деятели как Е. А. Калинин и В. Г. Норакидзе модифицировали модификацию Х. Хекхаузена для русскоязычного пространства. Сама методика представляет из себя 6 картинок, которые показаны выше. И испытуемому предлагается написать рассказ по каждому из показанных изображений. По сути, требуют лишь описать ситуацию, показанную на картинке, описать о чём думают изображённые персонажи, чего они хотят, что, вообще, происходит и как закончиться вся эта история. В помощь испытуемым даются 4 вопроса, которые помогут ему составить сам рассказ.

1. Что здесь происходит и кто эти люди?

2. Как возникла эта ситуация, что произошло перед этим?

3. О чём думает каждый изображённый на картинке человек, чего каждый из них хочет?

4. Что произойдёт дальше, чем всё закончится?

Для составления рассказа на каждую картинку отводится по 10 минут, но не больше. А дальше уже исследователь обрабатывает каждый рассказ в отдельности по имеющемуся у него ключу. Происходит это в виде подсчёта количества упоминаний в рассказе категорий, относящихся к мотивации достижения успеха или мотивации избегания неудачи. Дальше это всё переводят в баллы, а затем уже на основе посчитанных баллов из каждого рассказа делают заключения о том, что исследуется.

В принципе, это единственная интересная методика, наверное, для исследования мотивации достижения, так как всё остальное относят к обычным опросам. Расскажу немного и о них.

Опросник "Мотивации к успеху" Т. Элерса. Его я использую в своей курсовой работе (почему его? а вот я хуй его знает, научрук сказала его, я и не спорил, она там что-то про стандартизированные методики излагала, я не особо допёр). Там всего 41 вопрос, причём некоторые в окончательном подсчёте не используются по какой-то невероятной задумке автора. Данный опросник очень простой, так как нужно отвечать на вопросы да или нет, а следовательно испытуемому думать особо над ответами не придётся. Особенностью этой методики является то, что здесь измеряется только мотивация достижения успеха. Автор исходит из того, что достижение и избегание не являются противоположными мотивами, а соответственно измеряется уровень выраженности мотивации (высокий, средний, низкий). У этого же автора можно найти ещё опросник, схожий с этим, только уже на измерение мотивации избегания неудачи.

Ещё из часто встречающихся можно упомянуть "Диагностика мотивации достижения" А. Мехрабиана и "Тест-опросник МУН" А. А. Реана. И там и там исследуются всё тоже самое, что и у Хекхаузена. Только в первом случае, упор делается на выяснение доминирующего мотива, да и сам опросник имеет две версии (мужская/женская) с оцениванием степени согласия с приведённым утверждение по 7-ми бальной шкале. А во втором, что-то связанное с позитивной и негативной мотивацией (я не особо в курсе), а оценка утверждений по дихотомической шкале (да/нет). Есть, конечно, ещё и другие опросники, например: "потребность в достижении" Ю. М. Орлова, "МАС" М. Л. Кубышкиной, методика МДАТ, ПВУ и ещё какие-нибудь. Все они чем-то да отличаются: теоретическим объяснением, связью с другими психическими процессами или же подходом к измерению.

И на этом можно, в принципе, мотивацию достижения посылать нахуй и переходить к контролю за действием, благо там не так много того, о чём я могу сказать.

Контроль за действием. Или это ещё что за хуйня?

Простыми словами это воля. Но не совсем, чуть шире и чуть иначе. Был такой значит персонаж Ю. Куль, может и сейчас есть хуль его знает. И вот он, возмутившись, что вся эта ваша воля хуйня из под коня и вы (другие психологи) разобраться в ней не можете, только спорите и спорите, даже с терминологией воли не можете определиться, решил, что надо что-то с этим делать. Как говориться, мужик сказал - мужик сделал. И вот Куль взял и создал свою волю с блэкджеком и шлюхами, и обозвал её - контроль за действием. (Если что это не достоверная версия развития событий, ну так к слову).

Про саму волю здесь говорить, конечно, не будем - это слишком муторно, так как вариаций трактовок и пониманий данного процесса в психологической литературе больше даже чем у мотивации достижения, а, может быть, даже больше чем у самой мотивации. То есть болото неопределённости ещё то. Заденем только вкратце, так как в этой теме я ещё пока не секу особо, контроль за действием. Благо, что здесь всё однозначно и без излишеств, но как-то муторно для объяснения. И интересный факт в догонку: Ю. Куль очень долго и плотно работал под руководством Х. Хекхаузена, на этом интересный факт заканчивается.

В чём суть контроля за действием? Так как "волевая регуляция" процесс достаточно сложный и он явно состоит из хуевы тучи других процессов, а также сам Куль является чуваком достаточно с прогрессивными взглядами (80-90 года прошлого века) на строение психики, то и волевую сферу личности он решил рассматривать как систему, состоящую из автономных субсистем (что бы это, блядь, не значило). А по сему "воля" теперь реформируется в "контроль за действием":

...Ю. Куль отказывается от понятия "воля" ("Wille") в традиционном смысле и заменяет его понятием "контроль за действием" ("Volition"), которое является более широким и описывает не только волевую регуляцию по типу подавления конкурирующих тенденций действия, но и всю совокупность процессов, опосредующих реализацию намерения.

[Шапкин С. А. Экспериментальное изучение волевых процессов. М.: Смысл; ИП РАН, 1997. - 140 с. (Серия "Практикум", Вып. 1). С. 17-18] - цитата вначале немного изменена для удобочитаемости.

То есть контроль за действием теперь это не просто воля, которая раньше отвечала только за выбор, например съесть арбуз или дыню (если есть такое желание), но он отвечает теперь ещё и за то, как мы эти арбуз или дыню едим (или не едим, или едим и то и то, или делаем с ними что-то другое). И в плане реализации намерения вплоть до достижения цели Куль выделяет вот такие механизмы: мотивационный контроль (усиление желания), контроль внимания (направленность), перцептивный контроль (фильтр восприятия), эмоциональный контроль (фильтр эмоций), контроль активизации усилий (при столкновениями с препятствием), контроль кодирования и оперативная память (экономная обработка и быстрая активизация), поведенческий контроль (убираем всё нежелательное).

Как же у него всё сложно. Там у Куля ещё есть объяснение полноценного (когда что задумал, то и делаешь) и неполноценного (когда задумал что-то сделать, но не сделал) намерения. С этим связано представление о субъектах, ориентированных на состояние и ориентированных на действие. У последних регуляция намеренного действия осуществляется не произвольно, в то время как первые не могут произвести действие из-за повторяющихся мыслей или прошлых неудач. И в итоге после всего вышеизложенного, Куль выделяет два типа волевой регуляции. "Самоконтроль" и "Саморегуляция". Они очень схожи с тем, что уже было описано, там также всё вертится вокруг произвольных/непроизвольных побуждений, а также прикладывания дополнительных усилий к осуществляемому намерению. Там, конечно, намного больше различий, даже в самих связях между субсистемами контроля за действием, но я в это уже как-то не особо вкуриваю.

Методики

Она по сути одна, других я, по крайней мере, не видел. Это вторая методика, которую я использую в курсовой для сбора данных. Опросник "Шкала контроля за действием" (НАКЕМР-90). Разработана данная методика Кулем в 1991 году, а на русский язык её адаптировал уже в 1997 году С. А. Шапкин. Опросник представляет из себя 36 вопросов, к каждому из которых дано два суждения, испытуемому предлагается выбрать тот вариант, который ему ближе. Измеряется в данном случае ориентированность человека на действие или на состояние. Для этого используют три шкалы: контроль за действием при планировании, контроль за действием при неудаче, контроль за действием при реализации, которые отражают основные компоненты волевой регуляции. Дальше либо вместе, либо по отдельности (шкала контроля за неудачей диагностически наиболее сильная) подсчитываются баллы по шкалам и определяется ориентация на действие или на состояние у человека.

И на этом, собственно говоря, всё относительно мотивации достижения и контроля за действием. Далее лишь расскажу про книжки с точки зрения обычного читателя, где можно узнать больше обо всём вышеописанном.

Книжки, книги и книженции

Начнём с тех, что уже были упомянуты выше.

Х. Хекхаузен. Психология мотивации достижения

Библиографическое описание:

Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения / Хекхаузен Х. – Санкт-Петербург: Речь, 2001. - 256 с.

Как по мне, она как-то не правильно устроена. Её очень тяжело читать в самом начале, а после середины она становиться очень лёгкой и понятной, так как там рассказ уже больше о исследованиях и экспериментах начинает идти. С ней лучше работать конкретными блоками, темами, так она проще воспринимается. Описывается в ней, естественно, сама концепция мотивации достижения Хекхаузена, исследования, результаты экспериментов и т. д. Но есть и много тягомотных моментов с описанием не самой простой теории (любят немцы всё усложнять).

Л. Н. Собчик. Мотивационный тест Хекхаузена. Практическое руководство

Библиографическое описание:

Собчик Л. Н. Мотивационный тест Хекхаузена. Практическое руководство. - СПб.: Речь, 2002. - 16 с. илл

Книжка очень маленькая и описывает сам тест. То есть методику проведения, как интерпретировать результаты и немного теоретического основания данной методики.

С. А. Шапкин. Экспериментальное изучение волевых процессов

Библиографическое описание:

Шапкин С. А. Экспериментальное изучение волевых процессов. М.: Смысл; ИП РАН, 1997. - 140 с. (Серия "Практикум", Вып. 1)

Отсюда можно почерпнуть концепцию Куля (хорошо и целостно описана) и его методику. А также, что иной раз бывает очень важным, валидность, надёжность, нормы, стандартизация самой методики. Скажем так это крайне ценная информация для написания научных работ, где нужно описывать методику. Но, так как саму книгу я ещё не читал в полном объёме, то мало могу сказать о чём там ещё говориться, но направленность относительно экспериментов связанных с теорией контроля за действием.

Т. О. Гордеева. Психология мотивации достижения

Библиографическое описание:

Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. — М.: Смысл; Издательский центр "Академия", 2006. — 336 с.

Важная книжка в понимании мотивации достижения. Это такой большой обзор на многие теории, и если я не ошибаюсь, исключительно американских психологов (по крайней мере в большинстве своём). А также там описана сама интегративная теория Гордеевой. Но, чтобы полноценно данную теорию воспринять, то нужно будет ещё прочитать статью того же автора "Теория самодетерминации: настоящее и будущее. Часть 1: Проблемы развития теории", так как в этой статье Гордеева дорабатывает свою концепцию. Саму же книгу достаточно легко и просто читать, там всё хорошо расписано, чуть ли не в хронологическом порядке и из-за этого легче воспринимаются все идеи, так как многие закономерно вытекают друг из друга.

Х. Хекхаузен. Мотивация и деятельность

Библиографическое описание:

Мотивация и деятельность / X. Хекхаузен. - 2-е изд. - СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. - 860 с: ил.

— (Серия «Мастера психологии»).

Об этой книге я ничего практически сказать не могу, так как давно её читал и она мне совсем не запомнилась. Но там есть раздел с мотивацией достижения, а также что-то про волю. Но вроде бы она очень тягомотная для чтения.

Е. П. Ильин. Психология воли

Библиографическое описание:

Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 368 с.: ил. — (Серия "Мастера психологии").

Это такой большой обзор на разные теории и концепции понятия "воля" с дополнением авторского мнения - критики и предложений (про контроль за действием также рассказывается). Некоторые главы иной раз очень скучные, так как переполнены обилием похожих суждений по одному вопросу, но есть и интересно написанные разделы, как например про патологию воли. Но есть небольшой нюанс, как говорит сам автор данной работы, то его книгу нужно читать в комплексе с другими двумя его работами, а именно: "Мотивация и мотивы" и "Эмоции и чувства". Эти две работы я не читал ещё и по ним мне сказать особо и нечего. По мнению автора данные психические процессы - мотивация, воля и эмоции - не отделимы друг от друга, поэтому их нужно воспринимать комплексно.

Д. Макклелланд. Мотивация человека

Библиографическое описание:

Макклелланд Д. Мотивация человека. - СПб.: Питер, 2007. - 672 с.: ил. - (Серия "Мастера психологии").Эту книгу я не читал, но мне её рекомендовали в качестве изучения мотивации достижения.

О. С. Виндекер. Психология мотивационных различий: методические рекомендации для студентов

Библиографическое описание:

Виндекер О. С. Психология мотивационных различий: методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2013. - 64 с.

Здесь очень вкратце - лаконично и по делу - представлены многие деятели в области изучения мотивации достижения, а также их теории и концепции.

Итого

Относительно книжек. Их, конечно же, намного больше, но я бы не стал писать совсем о тех произведения, о которых я, вообще, ничего не знаю. Поэтому поделился лишь теми работами, с которыми я либо непосредственно взаимодействовал, либо слышал о них или просто просматривал и точно могу рекомендовать их к прочтению.

А теперь относительно того для чего я это всё затевал. Так как я пишу курсовую по психологии на тему, указанную в заголовке, то собираю данные для исследования. А так как хороший профит в плане количества респондентов я нашёл только на данной площадке и мой предыдущий пост был удалён по причине бессодержательности, то в этот раз я решил немного исправиться. Наполнил пост содержательностью, наверное (хоть по большей части здесь представлено лишь мнение). И оставляю тут ссылку на гугл-форму, то есть сторонний сайт, но никого не призываю по нему переходить. Это сделано лишь для того, чтобы, вдруг, кто-то наткнулся бы на этот пост, заскучал и подумал: "А почему бы мне не потратить 10-15 минут на то, чтобы пройти пару опросов тем более, если это кому-то поможет в написании курсовой работы".

По другим ссылкам, которые, возможно, указаны выше в этом посте, я также не призываю переходить (тем более там две ссылки на мой же опрос, а ещё одна на статью со стороннего сайта).

И я думал, что писанина выйдет намного длиннее, но оказалось, что нет. Видимо, решил в один момент подсократить бумагомарательство. Интересно. Удалят в этот раз пост или нет?