Офицер - это звучит гордо. Как служилось в дореволюционной армии

Н. Н. Бунин "Офицер с собакой" (1886)

Сегодняшний пост - продолжение рассказа о том, как служилось в дореволюционной армии (о солдатах речь уже шла). Теперь давайте поговорим об офицерах. Правила получения офицерских чинов со временем менялись, но общий принцип сохранялся: требовалось либо получить образование в соответствующих учебных заведениях, либо выслужить, начиная карьеру с нижних чинов. Как гласит известная поговорка, плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом.

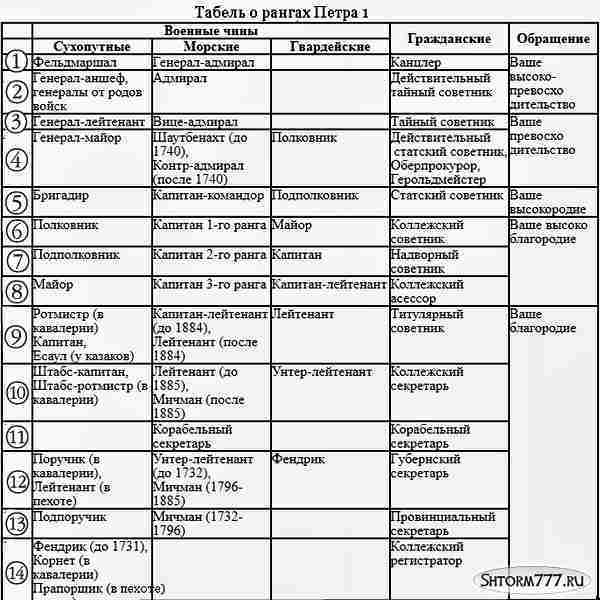

Считается, что офицерами были лица преимущественно дворянского происхождения. Однако формально не было сословных ограничений для того, чтобы получить тот или иной чин, поэтому в теории солдат мог дослужиться до генерала. Герой романа Ф. М. Достоевского «Идиот» генерал Епанчин «происходит из солдатских детей; последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться». Но на практике солдат «от сохи» не так часто продвигался по карьерной лестнице дальше унтер-офицера. Согласно указу Петра I 1719 года, чтобы стать офицером, службу нужно было начинать солдатом, а при присвоении чинов обязательно должна соблюдаться очередность. С начала 18 века на каждую вакансию офицеров выбирали путем голосования из нескольких кандидатов (выборы полностью отменили в 1737 году). В теории это должно было помочь отбирать лучшие кадры, однако на практике только тормозило продвижение по службе людей, не имеющих покровителей. Тем не менее, во время Северной войны примерно четверть офицеров была не дворянского происхождения.

Со времен Петра I для дворян военная или гражданская служба была обязательна. С 1715 года проводились регулярные смотры для лиц от 10 до 30 лет. На них нужно было явиться в Военную коллегию, а не явка рассматривалась как дезертирство и жестоко каралась. При Анне Иоановне все дворяне от 10 лет, если у них в собственности было менее 20 крепостных, должны были явиться к губернатору или воеводе, а если более, то в столицу к герольдмейстеру. «Из оных годных в службу определить в армейские и гарнизонные полки по их желанию, а малолетних записывать в школы и обучать грамоте и прочим наукам кто к чему охоту имеет». Согласно указу императрицы Елизаветы (1759), «уклонисты» и их сообщники должны быть «за неявку к смотру в указанные лета, за утайку себе лет и за не обучение наукам написаны в солдаты и матросы вечно, а престарелые посланы на поселение в Оренбург». Сначала срок службы чётко прописан не был, и, также как в случае с солдатами, она фактически была бессрочной. В 1736 году был принят Манифест «О порядке приема на службу шляхетских детей и увольнении от оной» (под шляхетскими имеются в виду дворянские). Согласно ему дворянские отпрыски могли с 7 и до 20 лет учиться, а затем служить 25 лет. В 1762 году Пётр III подписал Манифест о вольности дворянства, освободив его от обязательной службы (однако уже служащим нельзя было просить отставку во время боевых действий и за три месяца до их начала). Значительная часть «благородий», даже имея немалые доходы от имений и не нуждаясь в жалованье, всё же предпочитала служить, чтобы получать чины согласно табелю о рангах и соответствующие привилегии, а не считаться «недорослями» (этим словом могли презрительно называть и взрослых людей).

А. И. Гебенс "Группа военных чинов 3-й батарейной батареи Л.-гв. 2-й Артиллерийской бригады" (1859)

В 18 веке дворяне часто шли на хитрость – записывали в полки малолетних детей, которые долгие годы числились в отпуске. Перефразируя известную поговорку, солдат растёт – служба идёт, а когда вырастет – будет уже офицер. Покончил с этой практикой император Павел I. Из воспоминаний Н. И. Греча: «Крёстный отец, вместо подарка, привёз на крестины паспорт, по которому я, определённый капралом Конной Гвардии, отпускался в домовый отпуск до окончания наук. Теперь обычай этот может казаться странным, но в то время был понятным и справедливым. Через несколько лет получил бы я чин вахмистра, а потом был бы выпущен из полка в армию капитаном, а в гражданскую службу титулярным советником. Таких малолетних капралов и сержантов считалось в гвардии до десяти тысяч. Император Павел приказал взрослым из них явиться на службу, а прочих, в том числе и меня, исключил. Дельно!» Насколько добросовестно аристократы несли службу, часто тоже не проверяли, или закрывали глаза на многие вольности и нарушения дисциплины. Как вспоминала в своих «Записках» графиня В. Н. Головина, «По обыкновению, молодые люди аристократических семейств начинали свою карьеру в гвардии, потому что служба эта была номинальной; они даже редко носили военный мундир, а между тем подвигались в чинах, предаваясь развлечениям петербургской жизни. Но с восшествием на престол Павла служба эта сделалась действительной и даже очень строгой: дело оканчивалось ссылкой или крепостью, если не умели носить эспантона, не были по форме одеты и причесаны. Можно представить себе, как много надо было приложить труда, чтобы переформировать по-новому целый полк!»

В 18 и первой половине 19 века львиная доля офицеров начинала свою карьеру с нижних чинов. Дворяне обычно поступали в качестве вольноопределяющихся. Отношение к таким новобранцам было лояльнее, чем к обычным рекрутам «от сохи». Многие дворянские семьи предпочитали учить детей на дому или отправляли в частные пансионы (для которых не было единых стандартов, и каждый владелец разрабатывал учебную программу по своему усмотрению). Из воспоминаний «кавалерист-девицы» Н. А. Дуровой: «Мы пришли в Гродно; полк пробудет здесь только два дня, а там пойдёт за границу. Полковник призвал меня: “Теперь вы имеете удобный случай определиться в который угодно из формирующихся здесь кавалерийских эскадронов; но последуйте моему совету, будьте откровенны с начальником того полка, в который рассудите определиться; хотя чрез это одно не примут вас юнкером, по крайней мере, вы выиграете его доброе расположение и хорошее мнение. А между тем, не теряя времени, пишите к своим родителям, чтоб выслали вам необходимые свидетельства, без которых вас могут и совсем не принять, или, по крайней мере, надолго оставят рядовым”. Я поблагодарила его за совет и за покровительство, так долго мне оказываемое, и наконец простилась с ним. <…> Из окна моего вижу я проходящие мимо толпы улан с музыкою и пляскою; они дружелюбно приглашают всех молодых людей взять участие в их весёлости. Пойду узнать, что это такое. Это называется вербунок! Спаси боже, если нет другой дороги вступить в регулярный полк, как посредством вербунка! Это было бы до крайности неприятно. Когда я смотрела на эту пляшущую экспедицию, подошел ко мне управляющий ею портупей-юнкер, или, по их, наместник. “Как вам нравится наша жизнь? Не правда ли, что она весела?” Я отвечала, что правда, и ушла от него. На другой день я узнала, что это полк Коннопольский, что они вербуют для укомплектования своего полка, потерявшего много людей в сражении, и что ими начальствует ротмистр. Собрав эти сведения, я отыскала квартиру наместника, вчера со мною говорившего; он сказал мне, что если я хочу определиться в их полк на службу, то могу предложить просьбу об этом их ротмистру Казимирскому, и что мне вовсе нет надобности плясать с толпою всякого сброду, лезущего к ним в полк. Я очень обрадовалась возможности войти в службу, не подвергаясь ненавистному обряду плясать на улице, и сказала это наместнику; он не мог удержаться от смеха: “Да ведь это делается по доброй воле, и без этого легко можно обойтиться всякому, кто не хочет брать участия в нашей вакханалии. Не угодно ли вам идти со мною к Казимирскому? Ему очень приятно будет приобресть такого рекрута; сверх этого я развеселю его на целый день, рассказав о вашем опасении”».

В. И. Навозов "Офицер в отпуске" (1897)

Во второй половине 19 века всё больше офицеров были выпускниками военных учебных заведений, коих открывалось немало. К тому же с введением образовательного ценза вольноопределяющемуся всё равно потребовалось бы предоставить документы об образовании, и желающему служить «благородию» было проще сразу пойти учиться в кадетский корпус, чем, например, в гимназию. Однако и в 20 веке дворяне иногда шли по этому пути. А. А. Игнатьев в книге «50 лет в строю» вспоминал: «Мои новые ученики считают ниже своего достоинства и полученного ими высшего образования подчиняться безусому корнету, которого они к тому же встречают в петербургских салонах. Они не могут примириться с тем, что я обращаюсь с ними, как с другими солдатами. Более выправленными и дисциплинированными оказываются бывшие воспитанники Александровского лицея, сохранявшего с давних времен обычаи полувоенного заведения, но зато бывшие студенты университета — князь Куракин, ставший после революции священником в одной из парижских церквей, и граф Игнатьев, мой двоюродный брат, — принимают военную муштру за смешную и обидную обязанность, с которой надо мириться, чтобы попасть в кавалергардский офицерский клуб».

Некоторые учебные заведения принимали только «благородий», некоторые были всесословными. Первый в России кадетский корпус открылся в 1732 году по указу Анны Иоановны. Это было закрытое учебное заведение, в которое принимали учеников с 13 до 18 лет и учили «арифметике, геометрии, фортификации, артиллерии, шпажному действу, на лошадях ездить и прочим к воинскому искусству потребным наукам». С 1743 года оно называлось Сухопутным шляхетным кадетским корпусом, а в 1800 году было переименовано в Первый кадетский корпус. Кадетские корпуса первой половины 19 века делали упор на строевую службу. Учебная программа делилась на несколько этапов. Сначала 6 классов, а затем дополнительный курс из двух частей (позже в московских и петербургских корпусах добавили третью часть, которую можно было посещать по желанию). В каждом классе можно было в случае необходимости остаться на второй год. Реформы Александра II затронули и военное образование. Кадетские корпуса стали напоминать гимназии со стандартным набором общеобразовательных предметов и военными дисциплинами, а дополнительного курса не было. Его место занял курс военного училища.

Из воспоминаний А. А. Игнатьева: «Исполнилось более пятидесяти лет, как я надел свой первый военный мундир. То был скромный мундир киевского кадета - однобортный, чёрного сукна, с семью гладкими армейскими пуговицами, для чистки которых служили ладонь и тёртый кирпич. Погоны на этом мундире - белые суконные, а пояс - белый, но холщовый; на стоячем воротнике был нашит небольшой золотой галун. Брюки навыпуск, шинель из чёрного драпа, с погонами, фуражка с козырьком, красным околышем и с белым кантом и солдатская кокарда дополняли форму кадета. Зимой полагался башлык, заправка которого без единой складки под погоны производилась с необыкновенным искусством. Летом - холщовые рубашки, с теми же белыми погонами и поясом. В России было около двадцати кадетских корпусов, отличавшихся друг от друга не только цветом оклада (красный, белый, синий и т. п.), но и старшинством. Самым старинным был 1-й Петербургский кадетский корпус, основанный при Анне Иоанновне под именем Сухопутного шляхетского, по образцу прусского кадетского корпуса Фридриха I. Замысел был таков: удалив дворянских детей от разлагающей, сибаритской семейной среды и заперев их в специальную военную казарму, подготовлять с малых лет к перенесению трудов и лишений военного времени, воспитывать прежде всего чувство преданности престолу и, таким образом, создать из высшего сословия первоклассные офицерские кадры. Вполне естественно, что идея кадетских корпусов пришлась особенно по вкусу Николаю I, который расширил сеть корпусов и, между прочим, построил и великолепное здание киевского корпуса. В эпоху так называемых либеральных реформ Александра II кадетские корпуса были переименованы в военные гимназии, но Александр III в 80-х годах вернул им их исконное название и форму. Корпуса были, за малыми исключениями, одинаковой численности: около шестисот воспитанников, разбитых в административном отношении на пять рот, из которых 1-я рота считалась строевой и состояла из кадет двух старших классов. В учебном отношении корпус состоял из семи классов, большинство которых имело по два и три параллельных отделения. Курс кадетских корпусов, подобно реальным училищам, не предусматривал классических языков - латинского и греческого, но имел по сравнению с гимназиями более широкую программу по математике (до аналитической геометрии включительно), по естественной истории, а также включал в себя космографию и законоведение. Оценка знаний делалась по двенадцатибалльной системе, которая, впрочем, являлась номинальной, так как полный балл ставился только по закону божьему. У меня, окончившего корпус в голове выпуска, было едва 10,5 в среднем; неудовлетворительным баллом считалось 5-4. Большинство кадет поступало в первый класс в возрасте девяти-десяти лет по конкурсному экзамену, и почти все принимались на казённый счет, причем преимущество отдавалось сыновьям военных. Мой отец не хотел, чтобы я занимал казённую вакансию, и платил за меня шестьсот рублей в год, что по тому времени представляло довольно крупную сумму. Корпуса комплектовались по преимуществу сыновьями офицеров, дворян, но так как личное и даже потомственное дворянство приобреталось на государственной службе довольно легко, то кастовый характер корпуса давно потеряли и резко отличались в этом отношении от привилегированных заведений, вроде Пажеского корпуса, Александровского лицея, Катковского лицея в Москве и т. п. Дети состоятельных родителей были в кадетских корпусах наперечёт, и только в Питере имелся специальный Николаевский корпус, составленный весь из своекоштных и готовивший с детства кандидатов в «легкомысленную кавалерию». Остальные же корпуса почти сплошь пополнялись детьми офицеров, чиновников и мелкопоместных дворян своей округи, как то: в Москве, Пскове, Орле, Полтаве, Воронеже, Тифлисе, Оренбурге, Новочеркасске и т. д.» Выпускники кадетских корпусов могли дальше поступить в военные училища».

П. А. Федотов "Офицер и денщик" (1850-1851)

В 1860-х появились юнкерские школы, в которые могли поступить вольноопределяющиеся и унтер-офицеры, желающие стать офицерами. Имеющие аттестат о среднем образовании учились год, не имеющие два. Юнкерские училища были всесословными, но рассчитаны были преимущественно на крестьян и мещан. Не принимали только тех, кто исповедовал иудаизм. В 20 веке учебную программу расширили и добавили третий класс.

Офицер мог служить в армии или гвардии. Служба в гвардии была намного престижнее. Первые гвардейские полки – Семёновский и Преображенский – были созданы еще в 1700 году. Если обычных рекрутов в гвардию отбирали исходя из благообразности лица, да статности фигуры, то «благородий» – исходя из их материального положения и связей. Из воспоминаний Ф. П. Толстого: «В сержанты гвардии записываться могли только дети столбовых дворян, по постановлению нельзя было вступить в гвардии офицеры, не имея шестисот душ. Но это постановление не строго исполнялось, и многие, как мой брат, были гвардии офицерами, не имея ничего. Гвардии офицер не мог иначе ездить, как четвёркой в карете, и потому большая часть, получив офицерский чин, выходили в армию. Выпускались из сержантов гвардии в капитаны армии, из прапорщиков — в секунд-майоры, из порутчиков — в пример-майоры, из капитан-порутчиков — в подполковники, из капитанов выходили на службу в армию в полковники, а в отставку — бригадирами... Только по особенной протекции выпускали и детей в капитаны армии. Это злоупотребление не было очень вредно, потому что эти случаи, во-первых, были редки, во-вторых, подобные выскочки, не имея личных достоинств и не принося своею службою надлежащей пользы отечеству, оставались на всю жизнь в чинах, полученных протекциею». Из гвардии в армию переводились с более высоким чином. Воспоминания Толстого относятся к Екатерининским временам.

Служить в гвардии было в прямом смысле дорогое удовольствие, поэтому шли в неё чаще отпрыски богатых аристократических семейств, которые жили отнюдь не за счёт официального жалования. Классический пример офицера гвардии второй половины 19 века – возлюбленный Анны Карениной Вронский. Крупные суммы уходили на, как сейчас бы сказали, представительские расходы. Ложи в театрах (не подобает гвардейскому офицеру просто в партере сидеть), хороший экипаж, а также регулярное участие в кутежах. В воспоминаниях генерала А. А. Игнатьева описано, сколько мук и денег стоил поиск подходящей по всем параметрам лошади, а также заказ формы. «Обыкновенной же походной формой были у нас черные однобортные вицмундиры и фуражки, а вооружение - общее для всей кавалерии: шашки и винтовки. Но этим, впрочем, дело не ограничивалось, так как для почётных караулов во дворце кавалергардам и конной гвардии была присвоена так называемая дворцовая парадная форма. Поверх мундира надевалась кираса из красного сукна, а на ноги - белые замшевые лосины, которые можно было натягивать только в мокром виде, и средневековые ботфорты. Наконец, для офицеров этих первых двух кавалерийских полков существовала ещё так называемая бальная форма, надевавшаяся два-три раза в год на дворцовые балы. Если к этому прибавить николаевскую шинель с пелериной и бобровым воротником, то можно понять, как дорог был гардероб гвардейского кавалерийского офицера. Большинство старалось перед выпуском дать заказы разным портным: так называемые первые номера мундиров - дорогим портным, а вторые и третьи - портным подешевле. Непосильные для офицеров затраты на обмундирование вызвали создание кооперативного гвардейского экономического общества с собственными мастерскими. Подобные же экономические общества появились впоследствии при всех крупных гарнизонах. К расходам по обмундированию присоединялись затраты на приобретение верховых лошадей. В гвардейской кавалерии каждый офицер, выходя в полк, должен был представить двух собственных коней, соответствующих требованиям строевой службы: в армейской кавалерии офицер имел одну собственную лошадь, а другую казённую». Кавалерийская лошадь могла стоить несколько сотен и даже тысяч рублей.

А. И. Гебенс "Группа военных чинов 1-й батареи Л.-гв. 1-й Артиллерийской бригады"

Не удивительно, что офицеры гвардии вызывали у дам повышенный интерес. Об этом иронично говорит Чацкий в пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Когда из гвардии, иные от двора

Сюда на время приезжали, —

Кричали женщины: ура!

И в воздух чепчики бросали!

Брошенные чепчики – вероятно, намек, на французское выражение «забросить чепчик за мельницу», что можно перевести, как наплевать на приличия и пуститься во все тяжкие.

К офицеру гвардии предъявляли более высокие требования, когда речь шла о вопросах чести и репутации. Любой скандал мог привести к вынужденной отставке или переводу в армию. Выпроводить из гвардейского полка могли даже за брак с женщиной, которую сочли недостаточно «благородной». Таковой могли признать даже дочь богатого купца, приданое которой больше, чем все имущество у многих сослуживцев жениха. Вронскому пришлось выйти в отставку из-за открытой связи с замужней женщиной. Когда героя «Капитанской дочки» Петра Гринёва перевели из гвардии в армию, на новом месте службы одноглазый поручик спрашивает, не является ли этот перевод наказанием «за неприличные гвардии офицеру проступки». Его сослуживец Швабрин «был офицер, выписанный из гвардии за поединок». Горькую пилюлю в этом случае могло подсластить то, что при переводе в армию бывший офицер гвардии получал более высокий чин. «Гвардионцы» смотрели на «армейских» свысока. Армейские гвардию тоже часто недолюбливали.

Когда говорят о кодексе чести российского офицера, обычно ссылаются на книгу В. М. Кульчицкого «Советы молодому офицеру», при этом ошибочно указывают 1804 год написания. На самом деле книга вышла в 1915 году. Но сами советы актуальны до сих пор.

• Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание.

• Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.

• Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства вежливость и начинается низкопоклонство.

• Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча.

• Меньше откровенничай — пожалеешь. Помни: язык мой — враг мой!

• Не кути — лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь.

• Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал.

• Избегай денежных счётов с товарищами. Деньги всегда портят отношения.

• Не принимай на свой счёт обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед, что часто бывает на улицах и в общественных местах. Будь выше этого. Уйди — не проиграешь, а избавишься от скандала.

• Если о ком-нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое, если и знаешь.

• Ничьим советом не пренебрегай — выслушай. Право же, последовать ему или нет, останется за тобой. Сумей воспользоваться хорошим советом другого — это искусство не меньшее, чем дать хороший совет самому себе.

• Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии.

• Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была.

• В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать своё сердце и жить рассудком.

• Тайна, сообщённая тобой хотя бы только одному человеку, перестаёт быть тайной.

• Будь всегда начеку и не распускайся.

• Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы твёрды. Старайся не досадить противнику, а убедить его.

• Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

• Когда два человека ссорятся, всегда оба виноваты.

• Авторитет приобретается знанием дела и службы. Важно, чтобы подчинённые уважали тебя, а не боялись. Где страх, там нет любви, а есть затаённое недоброжелательство или ненависть.

• Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее решение, чем колебание или бездействие. Упущенный момент не вернёшь.

• Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все.

Для офицеров существовали ограничения на выбор невесты и вступление в брак. В 18 веке разрешение надо было спрашивать у командира, при Павле I у самого императора, затем снова решение должен был принять командир полка. Ввели возрастной ценз, а также «реверс» — обязательное материальное обеспечение (сумма менялась). Таким образом офицер должен был доказать, что в состоянии содержать семью. В 1863 году появились суд общества офицеров Он принимал решение, когда возникали споры и конфликты между офицерами, а также ситуации, при которых затрагивалась честь полка. Он мог оправдывать подозреваемого, а в случае признания виновным сделать ему внушение или удалить из полка. В 1894 году Александром III были утверждены «Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде», и согласно им решение о дуэли также принимались данным судом. Подобный суд в итоге решил участь офицера Ромашова в "Поединке" А. И. Куприна. Некоторые считают, что при описании военного быта писатель сгустил краски. Однако писал Куприн со знанием дела. Есть версия, что он изобразил Днепровский полк в городе Проскурове, где он служил до этого.

Часть информации взята тут

Греч Н. И. «Записки о моей жизни»

Дурова Н. А. «Записки Кавалерист-девицы»

Игнатьев А. А. «Пятьдесят лет в строю»

Толстой Ф. П. «Записки»

Федосюк Ю. А. «Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века»

https://cyberleninka.ru/article/n/obyazatelnost-sluzhby-dvor...

Лига историков

18.5K поста54.1K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения