О варяжских именах в Повести Временных Лет и других летописях

Сегодня я рассмотрю статью «К этимологии и сравнительно-исторической фонетике имен северогерманского (скандинавского) происхождения в "Повести временных лет"« С. Л. Николаева из института славяноведения РАН.

Лингвист в своей работе находит корни имен русских послов и купцов в Византии 944 г.

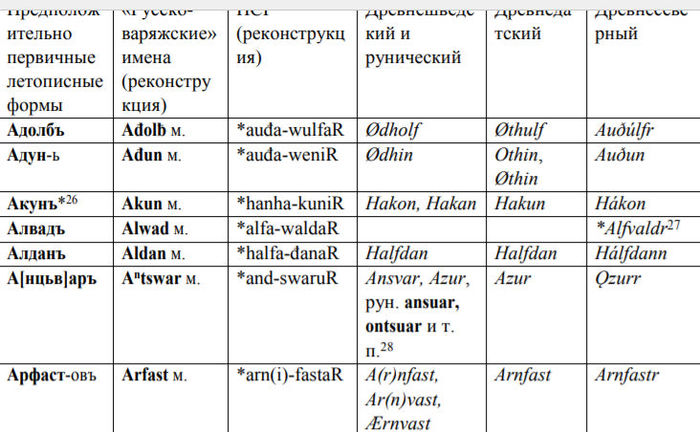

Автор называет их диалект «русско-варяжским» , считая его гипотетическим языком «варягов», обособившихся от пра-северогерманского ствола не позднее 6–7 вв. и не позднее 9 в. и поселившихся в Восточной Европе - то есть до "рюриковских" времен

Историческая фонетика «русско-варяжского» диалекта заметно отличается от фонетики древнедатского, древнешведского и древнесеверного (древненорвежского и древнеисландского) языков. Восходя к прасевеверогерманской (ПСГ), фонетика «руссковаряжского» диалекта имеет архаические черты.

Е.А. Мельникова [Мельникова, 1989, 320] не совсем права, категорически утверждая: «Не представляется убедительной и крайняя норманистская точка зрения о существовании особого “варяжского“ или “скандинаво-русского” языка или наречия». Разноплеменные норманны «Рюриковской волны» действительно не сформировали своего lingua franca.

В чем же парадокс? Скандинавские соответствия для большинства «варяжских» имен были предложены еще Вильгельмом Томсеном [Thomsen, 1877], но он не реконструировал звучание. Он считал, что многие из этих имен специфически связаны со шведскими провинциями Упланд, Сёдерманланд и Восточный Готланд. Однако историческая фонетика большинства«варяжских» имен НЕ соответствует засвидетельствованной древнешведской.

Русско-византийские договоры 10 века, цитируемые в ПВЛ, являются переводами с греческого — очевидно, что и «варяжские» имена были написаны в них в греческой транскрипции. Средствами греческого письма невозможно было передать различие между многими звуками, поэтому кириллическая транслитерация греческой транскрипции северогерманских имен привела бы к значительному искажению последних. Николаев считает, что еимена, перечисленные в договорах 10 в., по-видимому, были вписаны в летопись или надиктованы летописцу человеком, уверенно знавшим «варяжские» имена и смогшим восстановить их на основании несовершенной греческой транскрипции. Можно предполагать, что летописные транскрипции приблизительно отражают звучание этих имен на рубеже 11–12 вв.

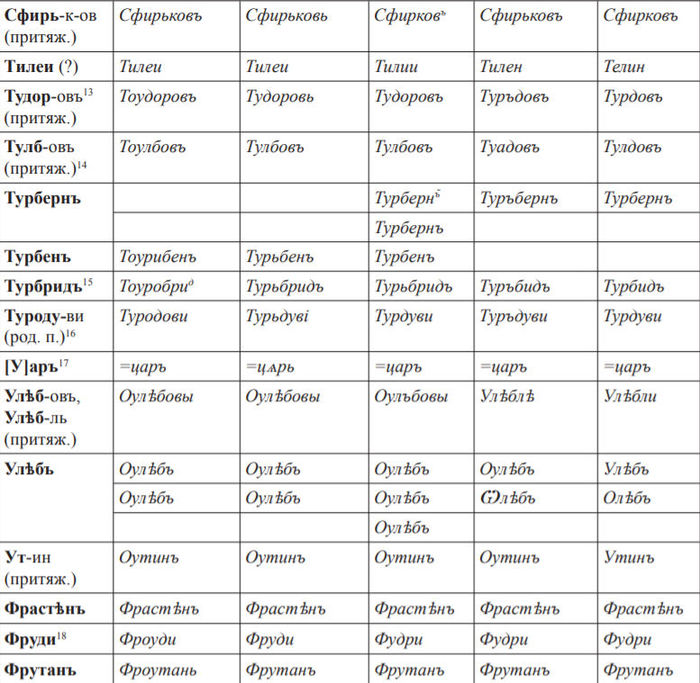

Есть и «уникальные» и незасвидетельствованные в скандинавско-германских языках имена: Истръ (Istr), Карнъ (Karn), Муторъ (Mundor) и другие:

Вузелѣвъ ( ? Uđelêƀ —1-й компонент обнаруживается в руническом имени (u)talfriþR [Peterson, 2007] ‘наследство, имущество’. 2-й компонент — *-laiƀaR, обнаруживаемый в ряде скандинавских имен-композитов).

Въиск (Wisk) — в сканд. языках имя не отмечено. Сходное женское имя есть в смоленской берестяной грамоте 12 в.

Гунастръ — Прямого скандинавского соответствия не имеет, но известны его компоненты в других именах, например: др.-сев. Gunn- (в Gunnarr и т. п.) и Ásr-, Ástr- в Ásráðr, Ástráðr; Ásríðr, Ásrøð.

Диръ — скорее прозвище, чем имя, поскольку *diuR(a) ‘зверь, олень’ относится к среднему роду. Ср. имена, восходящие к уменьшит. n-основе м. р. *diurē: др.-швед. Dyre, др.-дат. Dyri, др.-сев. Dýri.

Егри — вероятно, имя нарицательное (др.-исл. hegri m. ‘цапля’)

Фрутанъ — не отмечено в других языках. Возможно, прозвище от þrúđr — «сила»

Имя Труанъ нельзя считать регулярным «русско-варяжским». Также не исключено, что оно подверглось влиянию вост.-слав. теонима Троянъ, известного из «Слова о полку Игореве» и «Хождения Богородицы по мукам» 12 в. (< праслав. — тройной,трехконечный, трехглавый, Триглавъ).

Синько, по-видимому, является славянским именем — ср. др.-русск.Синько (XVI в., [Тупиков, 1903, 356]), отчество Синковъ (XVI‒XVII вв., [Тамже, 745]).

Однако не исключено, что Синько — славянизированное «руссковаряжское» имя *Sink: рун. sinkR [Peterson, 2007, 176], ср. др.-сев. sı́nkr ‘жадный’.

Имя Актеву* (Лавр., Ипат., Радз.) поразительно напоминает имя легендарного конунга Эгтеова – отца Беовульфа. Древнеангл форма Ecʒþēow зафиксирована только в «Беовульфе».

У следующих «варяжских» имен пока нет надежной этимологии: Въиковъ , Искусеви (притяж. ?), Тулб-овъ и Тилеи.

Само имя Рюрик, по мнению автора — более позднее и восточно-шведское, что указывает на связь с гипотезой о происхождении «руси» из Упланда, из корабельного округа Руслаген (< *Rōþrs) [Мельникова, 2001, 266‒268]. Поздние — не-русско-варяжские имена: Сфанидръ, Лидулф, Фрелавъ, Малфрѣдъ, Колъ, Роалдъ, Сфирь и Рулавъ

Общность «верягъ» (варяг) отражена в топонимике Псковской и западной части Новгородчины: д. Веряжа, р. Веряжа, р. Веряжка, ур. Веряжский Мох, руч. Верясский, д. Верясско, д. Веряжино; летописные топонимы Новгорода: Вереская /Верецкая / Веряжская (улица) [Васильев, 2013]. Однако, это форма не русско-варяжская.

Скандинавские (не «рус-вар») имена из новгородских грамот по [Зализняк, 2004] и [Циммерлинг, 2013].

Тукъ (грамота 907) соответствует др.-дат. Tuki, др.-швед. Tuke

Азъгутъ (грамота 526) соответствует др.-дат., др.-швед. Asgut. «Русско-варяжским» соответствием было бы *Асгатъ.

Рюрѧ (гр. 804, посл. треть 12 в.) — уменьшительное от Рюрикъ.

Храрь (гр. 198) с передачей h- кириллическим х-, не встречающейся в «русско-варяжском» корпусе, имеет зап.-скандинавское происхождение — др.-сев. Hróarr. Не исключено, что искаженными формами этого имени являются Фьларь, Фъларь (гр. 553, 234, 262, 263, 443, 615, 92), Фларъ (гр. 112). «Русско-варяжское» соответствие — Руаръ

Хъмунъ (гр. 526), т. е. [хомунъ]

Тодоръко (гр. 39, 710) — скорее всего христианское имя, подвергшееся контаминации с «русско-варяжским» Тудоръ (гр. 348, 449, 724, 903), Тудоровъ (гр. 632, 789), Тудоръко (гр. 825)

Имена Якунъ (гр. 677, 257), Свѣнь (гр. 912) и Стень (гр. 249) могут иметь как «русско-варяжское», так и собственно скандинавское происхождение.

Имя Глѣбъ (грамоты 313, 906) с уменьшит. Глѣбко (гр. 739) и Глѣбець (гр. 919) является ранним заимствованием, фонетика в котором славянизирована

Объяснение из славянских

Гомола, восходит не к *gamalaR, а к древнеславянскому слову *gomola/*gomolb/*gomula/*gomyla, имеющему довольно широкое значение: «куча, ком, 'конус, пустошь, безрогий, верзила, дубина, толстый, неповоротливый человек»

Воист — близкое к Воимер, Воимир, Воймер, Воймир, Воисил, Воислалик (или воинственный)

Борич (Зафиксировано в грамоте боснийского бана)

Тудор — имя и фамилия в Хорватии, Болгарии и Румынии

по теме: Щавелев «Сравнение княжеских ономастиконов древнерусских Рюриковичей и моравских Моймировичей (IX-X вв.)»

К этимологии имен Синеус и Трувор

Вопрос окончательно не решен.

В отличие от прозрачного имени Рюрик, имена его легендарных братьев Синеуса и Трувора не имеют достоверных скандинавских соответствий.

Нет следов и на Руси: ни в топонимике, ни среди имен, прозвищ и фамилий в словаре древних имен Н.М. Тупикова [Тупиков, 1903].

Традиционное возведение имен Синеусъ и Труворъ к SignjūtR и ÞōrvarđR [Thomsen, 1877; Schramm, 1980; 1986; Мельникова, 2000; 2011 и др.] наталкивается на фонетическое препятствие

Гипотеза о славянском имени Синеуса < *sinje-ǫsъ, ‘синеусый’ [Falk,1986] гораздо менее популярна.

Б.А. Рыбаков предполагал, что «в летопись попал пересказ какого-то скандинавского сказания о деятельности Рюрика, а новгородец, плохо знавший шведский, принял традиционное окружение конунга за имена его братьев». Он предположил, что Синеус = sine hus ‘свой род’, Трувор = thru waring ‘верная дружина’ — «Рюрик с родом и дружиной» [Рыбаков, 1982]. Но далеко не все согласны с таким вариантом

Вариантом этой гипотезы является толкование А.А. Куником [Kunik,1845] имен Синеус и Трувор как прилагательных «sig-niotr» и «thru-war», характеризующих Рюрика: ‘победоносный’ и ‘верный’.

О «фразовых» интерпретациях имен братьев Рюрика в работе [Фомин,2005].