О самозванцах и фамилиях

Самозванцы – явление известное в русской истории. Но если можно представить, что двигало Лжедмитриев, Пугачева и княжну Тараканову, то мотивация некоторых не столь известных их коллег выше нашего понимания.

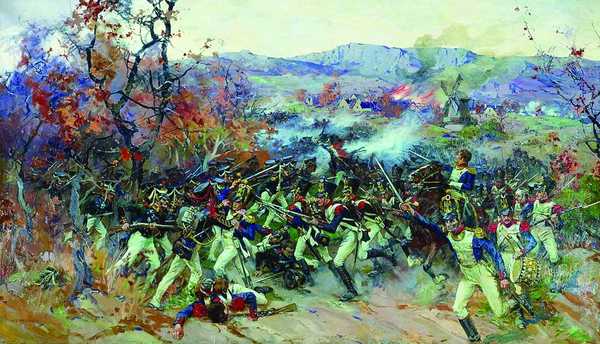

В 1807 году за 10 дней спешно сформированный Санкт-Петербургский батальон стрелков милиции (батальон ополчения; начал формироваться 13 февраля, а уже через 10 дней отправился на фронт) двигался маршем через Курляндию. Шли в Пруссию, воевать с Наполеоном. На время похода батальон был присоединен к лейб-гвардии Егерскому полку. Недалеко от Митавы, в местечке Телис, случилось странное происшествие. Фельдфебель третьей роты второго батальона егерей Попов, сочинил прокламацию, собрал роту и зачитал, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР в проезде ЕГО через сие местечко остался весьма недовольным местными жителями и потому в наказание приказал местечко это… разграбить!

Сказано – сделано. Губернский секретарь на гражданке, а ныне младший офицер батальона Василий Иванович Григорьев только завязал за вечерним стаканом пунша с полковым лекарем егерей Антоном Христофоровичем Ренцем занимательный разговор, как: «услышали необыкновенный крик из мужских и женских голосов, а частью и детских состоящий… посему и узнали эту глупую выдумку Попова поживиться…».

Конец истории прост. Изобретатель императорского манифеста разжалован в рядовые, молодого прапорщика Кашперова, бывшего в тот день дежурным по батальону, и всю виновную роту поставили на двое суток на бивак (попросту говоря – в поле, а не на квартиры обывателей), что бы «прохладить сим излишний жар», главные участники жестоко наказаны палками. Ну а жителям местечка командир егерей граф Сен-При щедро уплатил за убытки – мнимые и вымышленные, - полновесными червонцами, что бы история сия далее не распространялась.

Что заставило унтера выдумать эту историю, да ещё впарить её товарищам? И не поленился же манифест сочинить, записать, озвучить! И уж совсем по-нашенски, по-русски, похоже, совершенно не задумался, что ему за это будет, - потом, когда местечко разграбят.

Впрочем, на наш взгляд, разжалованием он отделался весьма легко, скорее всего, по причине того, что командование явно стремилось не делать шума из происшествия. Упомянутый прапорщик Кашперов Григорий Иванович не пострадал, вероятно, по причине молодости – всего за 6 дней до выступления в поход, 17 февраля он был произведен в первый офицерский чин – прапорщика из портупей-юнкеров лейб-гвардии Егерского полка. А уже 24 мая за отличие в деле у села Ломиттен получил первый орден Святой Анны 3-й степени, а 2 июня за Фридланд золотую шпагу «За храбрость». В те годы ветеранами становились быстро.

По-своему интересен и Василий Григорьев, из дневника которого взят этот эпизод. Самое удивительное, что по-настоящему, он вовсе не Григорьев, а Пожарский. Причем самый непосредственный, прямой потомок в 7 колене освободителя Москвы. Так что его тоже в некотором роде можно считать самозванцем. Отец Василия и его родной брат по своей воле переменили фамилию (причём на разные - брат стал Поморцевым) из-за того, что третий их брат, в своё время, состоя при Петре III, после Екатерининского переворота бежал в Пруссию, где и пропал. Этот поступок так напугал младших его братьев, что опасаясь преследований (мнимых, или реальных – непонятно) оба переменили фамилию. Будучи баловнем матери, он не получил должного воспитания, а образование отрока ограничилось умением читать и писать, да знанием первых четырёх правил арифметики. По этой причине карьеры он не сделал. Мешал и характер, сформировавшийся на улице под дурным влиянием. Будучи человеком умным и способным, таковым себя искренне и считал, и при всяком столкновении с высшими винил их, а не себя. На страницах его дневника полно общения «с прекрасными феями», кутежей и картёжной игры. Будучи приятной наружности, крепкого телосложения, полный, даже с брюшком, не задумываясь, мог дать пощечину, или пустить в ход нагайку. Дожил до 82 лет.

И при всём при этом, биограф XIX века отмечает: «… не можем не заметить вместе с тем, что под корою всевозможных пороков крылись, однако, даже в испорченных людях того времени ростки разных хороших качеств, какими не всегда могут похвалиться нынешние люди. Они не дорожили комфортом настолько, чтобы считать его высшим благом в жизни, для обладания которым можно всем пожертвовать; были для них и более высокие идеалы… Свою готовность на самопожертвование доказывали они не словами только, а делом. Верили в свою силу, оттого верили и в силу России, оттого в случае надобности каждый мог сделаться героем. Как легки были они на пакости всякого рода, так легки были и на добро. Трусами не были ни против товарищей, ни против начальства, ни против врага и от неудач не падали духом». На наш взгляд, прекрасная эпитафия всему поколению 1812-го года.