Как в СССР делали влажные и "сухие" влажные салфетки

18.08.2025

В 70-е годы советская легкая промышленность существенно расширила ассортимент производимой бытовой химии. Каждые несколько месяцев в продаже появлялись новые моющие, чистящие, полирующие средства, которые время от времени меняли свой формат. На смену жестяным банкам пришли картонные коробки, затем — упаковка из полиэтилена и полистирола, чуть позже — аэрозоли. Влажные салфетки, которые сегодня встречаются на каждом шагу, в те далекие времена были призваны стать вершиной этой «упаковочной пирамиды» для бытовой химии.

Оказалось, что с приходом на рынок огромного количества новых моющих и чистящих препаратов, остро встала проблема утилизации тары из-под них. Все эти флаконы, банки, пузырьки и аэрозольные баллоны загромождали мусорные свалки, а порой и становились предметом для небезопасных детских игр (все же, наверное, помнят, как страшно и одновременно интересно было наблюдать за тем, что происходит с пустым аэрозольным баллоном, брошенным в костер где-нибудь подальше от бдительного ока родителей?)

Подсчеты советских экономистов оказались неутешительными: создавать специальные приемные пункты, организовывать перевозку пустой тары, ее сортировку, мойку и переработку оказалось совершенно невыгодно. Дешевле сделать новый пластмассовый флакон, нежели переработать старый. Но выход был найден: одним из решений стали влажные салфетки. Сделанные из ткани, бумаги или какого-нибудь полимера, и пропитанные специальными составами, они могли более успешно решить проблему и материальных/сырьевых затрат, и последующей утилизации.

Влажные салфетки и их достоинства

Преимущество салфеток очевидны: их производство не требует большого количества сырья, на упаковку идет в 15-20 раз меньше материала, чем для других средств бытовой химии, их удобно и хранить на складах, и транспортировать до торговых точек, да и самим хозяйкам гораздо быстрее и проще, например, пройтись по мебели влажной салфеткой с полирующим препаратом, нежели наносить специальные средства на поверхность, ждать, когда оно высохнет, а потом уже до блеска полировать все это мягкой тряпкой.

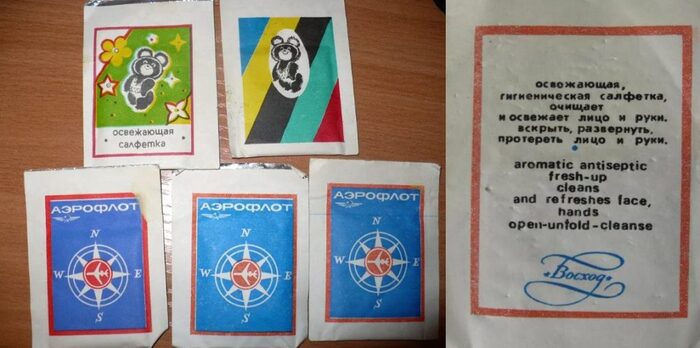

Помимо быта, влажные салфетки могли также пригодиться в туристических походах и в геологических экспедициях. Так, например, в конце 70-х была выпущена экспериментальная партия репеллентных салфеток «Репидэт», а для гигиенических целей производили салфетки, пропитанные освежающим составом. Кстати говоря, те освежающие салфетки были мало похожи на фирменную продукцию «Аэрофлота», который предпочитал добавлять столько парфюмированной отдушки, что после использования такой салфетки у многих начиналась головная боль.

Два основных вида советских влажных салфеток

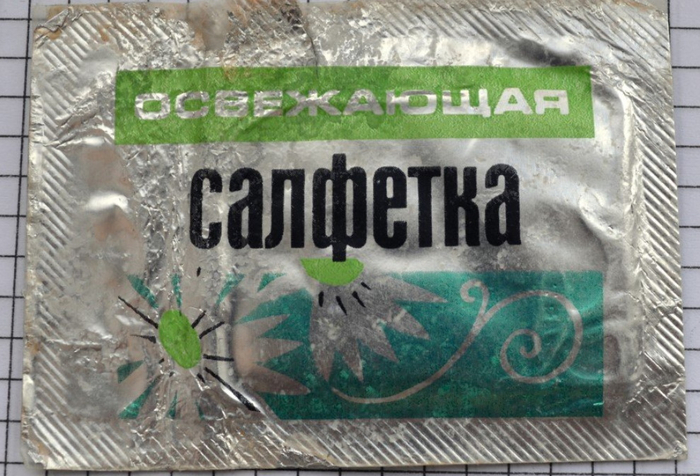

Сухие влажные салфетки — звучит несколько парадоксально, но именно на эти две категории и подразделялась вся продукция такого плана: салфетки сухие и салфетки влажные. Влажные относились к одноразовым изделиям: освежающие, дезинфицирующие, репеллентные, пятновыводящие. Их делали следующим образом: в герметичный пакет из полиэтилена, дублированного фольгой, вкладывали либо листок специальной бумаги, либо небольшой лоскут ткани. Затем в упаковку впрыскивали пропитывающий состав и заваривали ее края.

Для каждого вида салфетки использовали свой раствор:

освежающая салфетка: этиловый спирт (45%), глицерин (3,6%), ментол (0,5%), остальное — вода;

салфетка для протирки оптики: глицерин (3,5%), алкилсульфат натрия (3,5%), остальное — изопропиловый спирт;

салфетка-пятновыводитель: бензин (32%), метиленхлорид и метилхлороформ — соответственно 28% и 40%;

салфетка для ухода за обувью: сложная композиция из полимерных латексов.

Сухие влажные салфетки

Эта категория салфеток была многоразового использования — пылесвязывающие, полировочные, антистатические, чистящие. Их делали, пропитывая бумагу или ткань специальными растворами, эмульсиями или суспензиями. Основное производство сухих салфеток было сосредоточено на Куйбышевском заводе бытовой химии. Там технология была такой: горячий состав (парафин, церезин, медицинский вазелин и вазелиновое масло) наливали в большую подогреваемую емкость, куда погружали полотно. Затем ткань охлаждали и отправляли на автоматы, которые нарезали ее на кусочки и упаковывали в полиэтиленовые пакеты.

Как правило, пропитывающие составы делали на основе масел и водных эмульсий восков. Например, для полирующих салфеток эмульгировали пчелиный воск и нефтяное масло. Салфетки для ухода за линолеумом и паркетом пропитывали смесью церезина и буроугольных восков. В составы для ухода за мебелью могли добавлять мелкий абразив — например, белую сажу, которая шлифовала мелкие царапины и потертости, что улучшало внешний вид поверхности. Пропиточный состав для автомобильных салфеток состоял из водной эмульсии твердых восков.

Какие влажные салфетки планировалось выпускать в СССР

В СССР первые влажные салфетки появились ближе к началу 70-х гг. и спустя 8-10 лет их ассортимент насчитывал около 15 наименований. К слову сказать, за рубежом в это же время выпускалось более 50 наименований салфеток, и их ежегодные тиражи насчитывали около 450 млн шт. В Советском Союзе салфеток производили чуть менее 5 млн шт. в год — возможно, этим и объясняется то, что в продаже подобный товар встречался не так часто, как хотелось бы.

Однако специалисты в отрасли разработки новинок бытовой химии не довольствовались существующим ассортиментом. Так, например, Ужгородский завод бытовой химии планировал выпуск абразивных влажных салфеток для чистки кухонной посуды из алюминия и стали. Это же предприятие разработало махровые влажные салфетки для чистки овощей: ткань пропитывали техническими смолами в смеси с абразивом.

Также в конце 70-х были разработаны салфетки для очистки рук от сильных загрязнений (горючее, масла, смазочные материалы и т.д.), салфетки для очистки подошвы утюгов и влажные салфетки для чистки изделий из драгоценных металлов.

Несмотря на ограниченные тиражи и скромный ассортимент, влажные салфетки в СССР стали любопытной вехой в развитии бытовой химии. Они решали не только практические, но и экологические задачи — задолго до того, как это стало мировым трендом. Советские разработчики стремились создать средство, которое было бы удобным в использовании, дешевым в производстве и минимально вредным для окружающей среды.

Да, масштабы были несопоставимы с зарубежными, но сама идея оказалась довольно прогрессивной. Более того, в тех салфетках угадываются черты современных: от антибактериальных до полирующих. Влажные салфетки могли бы стать настоящим хитом на полках советских магазинов, но даже при небольших тиражах они показали, что бытовая химия может быть компактной, практичной и технологичной.