Как государство за 20 лет вернуло себе контроль над нефтегазовой отраслью

» Владимира Потанина и Михаила Прохорова. А когда та стала трещать под ударами ТНК Михаила Фридмана, Германа Хана, Виктора Вексельберга и их партнеров, договорилась о партнерстве с ними. Так в 2003 г. появилась ТНК-ВР, в которой доли российских бизнесменов и BP распределились в пропорции 50:50. Спустя 10 лет эту компанию купит «Роснефть», исходя из оценки в $54 млрд, а BP окажется вторым после государства акционером «Роснефти».

ConocoPhillips в 2004 г. купила у российского правительства 7,6% «Лукойла», затем довела долю до 20%. Но американская компания так и не получила доступ к обширным российским запасам нефти, на которые рассчитывала. В 2015 г. после 25 лет работы ConocoPhillips ушла из России, продав все свои активы.

Среди российских компаний самой быстро растущей был ЮКОС Михаила Ходорковского. В 2003 г. он вышел на первое место по добыче нефти и пытался объединиться с «Сибнефтью» Романа Абрамовича. Но этим планам не суждено было сбыться – осенью 2003 г. Ходорковский был задержан. Его приговорили к девяти годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и других преступлениях. Затем он получил еще один срок по «второму делу ЮКОСа» и в общей сложности провел за решеткой 10 лет. Активы ЮКОСа ушли с молотка. Самые лакомые куски достались «Роснефти».

Новый рынок – СПГ

В 2009 г. на Сахалине заработал первый в России завод по сжижению газа мощностью 11 млн т СПГ в год. Его построили участники проекта «Сахалин-2», реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции. Проект вела Shell, но незадолго до запуска предприятия контроль над ним перешел к «Газпрому».

В 2017 г. «Новатэк» Леонида Михельсона на Ямальском полуострове ввел в эксплуатацию завод «Ямал СПГ» мощностью 18 млн т. Позже заработало небольшое предприятие в Высоцке на берегу Финского залива (660 000 т). На этом компания останавливаться не намерена. К 2030 г. ее мощности по производству СПГ вырастут минимум до 57 млн т в год. Всего к 2035 г. страна будет производить 120–140 млн т СПГ в год, говорил президент России Владимир Путин. Для сравнения: на середину 2019 г. СПГ-мощности Катара составляли 77 млн т, Австралии – 87 млн т, США – 46 млн т.

Дело ЮКОСа стало прологом к фактической национализации нефтяной отрасли. Далее «Роснефть» поглотила ТНК-BP, «Итеру» и «Башнефть».

Государственный «Газпром» тоже создает свой нефтяной бизнес. В 2005 г. он купил у Абрамовича «Сибнефть» (сейчас «Газпром нефть»). Позже «Газпром нефть» приобретает компанию Sibir Energy – владельца Московского НПЗ.

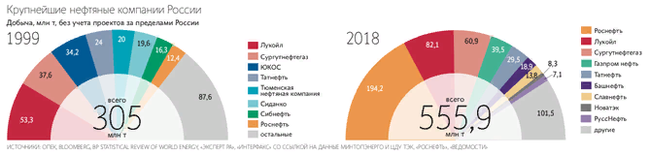

За минувшие 20 лет произошла консолидация нефтяной отрасли России. На компании, прямо и косвенно контролируемые государством, сейчас приходится более половины добычи, безоговорочный лидер с долей в 40% по итогам девяти месяцев 2019 г. – «Роснефть», хотя еще в начале 2000 гг. ее доля была всего 4%.

Трудно найти хоть одну страну в мире, правительство которой не было бы активно представлено в той отрасли, которая формирует существенную часть доходов в бюджет, объясняет помощник руководителя администрации президента России, бывший замминистра энергетики Кирилл Молодцов. «России не нужны тысячи держателей-рантье нефтяных активов, потому что они не будут конкурентны и с точки зрения достаточности капитала, необходимого для разработки месторождений, и с точки зрения себестоимости продукции, – считает чиновник. – В любом случае им придется обращаться к государству за льготами, в госбанки за финансированием, и эти запросы будут существеннее, чем у держателей крупных активов. В нефтяной отрасли масштаб имеет значение».

«Интерес государства к нефтяной отрасли – это вопрос контроля природной ренты и отчасти госконтроля над крупными финансовыми ресурсами из соображений политического характера», – рассуждает профессор Высшей школы экономики и член совета директоров «Роснефти» Олег Вьюгин. По его мнению, дальнейшая национализация отрасли выглядит наиболее вероятным сценарием.

«Газпром» – рычаг Кремля

Формально государство никогда не теряло контроль над «Газпромом». Но в 1990-е гг., когда им руководил Рем Вяхирев, а премьер-министром России был бывший министр газовой промышленности СССР, основатель «Газпрома» Виктор Черномырдин, компания получила невиданную самостоятельность.

У «Газпрома» был даже собственный стабилизационный фонд, освобожденный от налогов. У государства было 40% в компании, но 35% из этого пакета в 1994 г. были переданы в управление Вяхиреву. Договором предусматривался и опцион на выкуп 30%.

Дополняла картину потеря «Газпромом» внушительной части активов и экспортных рынков стран СНГ. Они в 1990-х были утрачены в пользу «Итеры» Игоря Макарова, что некоторыми воспринималось как признаки вывода активов.

В начале 2000-х гг. бывший тогда министром экономического развития и торговли Герман Греф предложил реформировать естественные монополии – РАО «ЕЭС России», Министерство путей сообщения (сейчас РЖД) и «Газпром». Общий принцип реформ был прост – отделить монопольные виды деятельности от конкурентных. Применительно к «Газпрому» это означало выделение трубы в самостоятельную компанию с равным доступом к ней и создание конкуренции в сфере добычи газа. Реформа подразумевала и крайне непопулярный шаг – либерализацию цен для конечных потребителей.

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер был против реформы, о чем он и написал президенту России Владимиру Путину. После этого вопрос о целесообразности реформы был снят с обсуждения.

Альтернативой реформированию и либерализации газовой отрасли стал курс на ее огосударствление и контроль. В 2005 г. был принят закон, согласно которому государству в компании должно принадлежать не менее 50% плюс 1 акция. Формально завершить этот процесс получилось лишь в 2013 г.: госкомпания «Роснефтегаз» в несколько этапов выкупила 10,96% акций «Газпрома». В результате доля государства выросла до искомых 50,005%. А в 2006 г. принят закон об экспортной монополии «Газпрома».

«Государство категорически было не готово отпустить такой мощный рычаг влияния на экономику и внешнюю политику, едва ли не единственный оставшийся», – резюмирует директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова.

Действительно, газ для Кремля стал рычагом в международных переговорах. Яркий пример – конфликт с Украиной. В 2009 год обе страны вступали, не договорившись о ценах на поставку газа Украине и его транзит. Европа была в панике, ожидая дефицита топлива. Так и вышло. Сначала «Газпром» прекратил поставки газа на Украину, а 7 января и транзит через нее в Европу, обвинив Украину в воровстве газа. На урегулирование ситуации и возобновление поставок в Европу ушло почти две недели.

Подписанные тогда контракты истекают через 2,5 месяца – 31 декабря. Пока «Газпрому» с «Нафтогазом» договориться ни о чем не удалось. Камнем преткновения являются судебные споры (по сумме двух исков стокгольмский арбитраж присудил «Нафтогазу» компенсацию в $2,6 млрд) и попытки «Газпрома» снизить зависимость от украинского маршрута строительством новых экспортных труб – «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Существенным достижением «Газпрома» за последние годы можно считать выход на китайский рынок. Контракт с CNPC предполагает поставку более 1 трлн куб. м газа в течение 30 лет, она должна начаться уже в декабре этого года. Правда, контрактная цена до сих пор держится в секрете и экономическая эффективность соглашения с Китаем не очевидна.

Развитие российской газовой отрасли будет зависеть от экономической политики государства в целом, считает Митрова: «Пока признаков перемен не видно, менять политику по-прежнему не готовы. Но изменения внешних условий, мирового рынка настолько сильны, что в какой-то момент реформа может стать единственным выходом».

Едва ли на среднесрочном горизонте стоит ожидать каких-то кардинальных изменений, соглашается старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Государство опасается делать шаги, экономические последствия которых сложно просчитать, – объясняет эксперт. – Переход к рыночному ценообразованию, может быть, и помог бы более рациональному распределению ресурсов за счет конкуренции, но лишняя головная боль в виде непредсказуемых цен на газ государству не нужна». Хотя «точечные изменения возможны».

Будет расти объем газа, который «Газпром» сможет продавать по нерегулируемым ценам, а какие-то отдельные компании в перспективе могут получить возможность экспортировать газ по трубе. «Но вряд ли это будет либерализация в истинном смысле этого слова», – заключает Маринченко.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/15/813716...