Как делают микропроцессоры1

Продолжение

Часть 1 (О полупроводниках вообще и о диодах)

Часть 2 (Транзисторы)

Часть 3 (Как заставить машину считать при помощи транзистора)

...потому как на бумаге всё просто, но блин, как они это всё запихнули в чип размером с ноготь?!

(один из комментариев к предыдущему посту)

Ну что же, вот об этом сейчас и пойдёт речь.

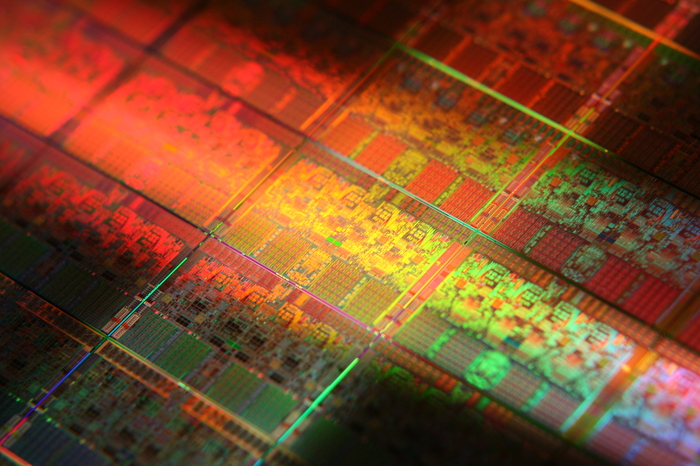

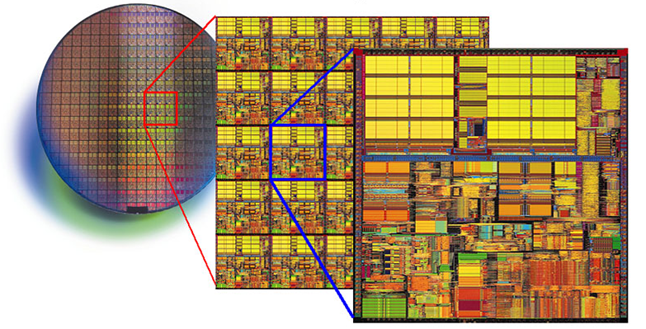

Увеличенное изображение неразрезанных кристаллов процессоров Intel Core I7.

Действительно, разбираясь в том, как работают транзисторы, нельзя обойти вниманием вопрос миниатюризации. На современных чипах размером с тетрадную клетку располагаются несколько миллиардов транзисторов, размер каждого из которых колеблется в пределах нескольких нанометров (одна миллиардная часть метра). Создание подобных монстров - задача, с которой в наше время люди справляются только при помощи средств компьютерного проектирования.

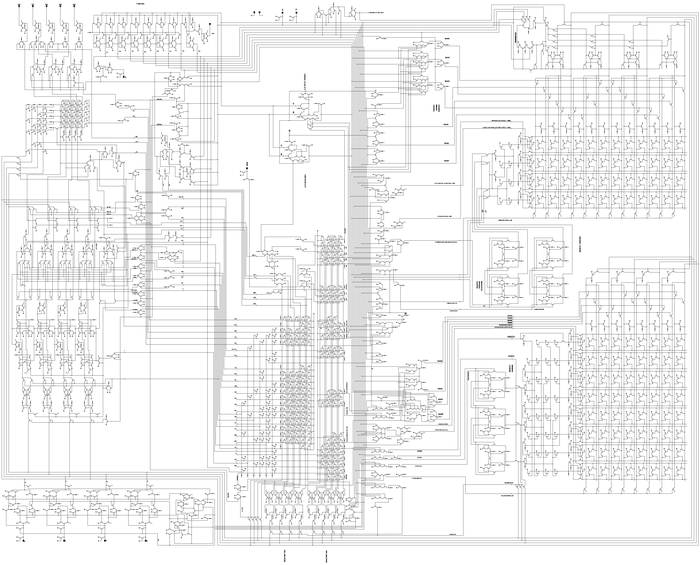

Чтобы дать представление о том, насколько сложна структура современного микропроцессора, предлагаю взглянуть на самую простую схему самого простого, самого первого коммерческого микропроцессора фирмы Intel 4004.

Кристалл этого 4-битного микропроцессора имел площадь 12 мм², размер каждого из 2300 транзисторов был «огромным» по современным меркам (10 мкм), транзисторы на современных кристаллах имеют размер примерно в тысячу раз меньше!

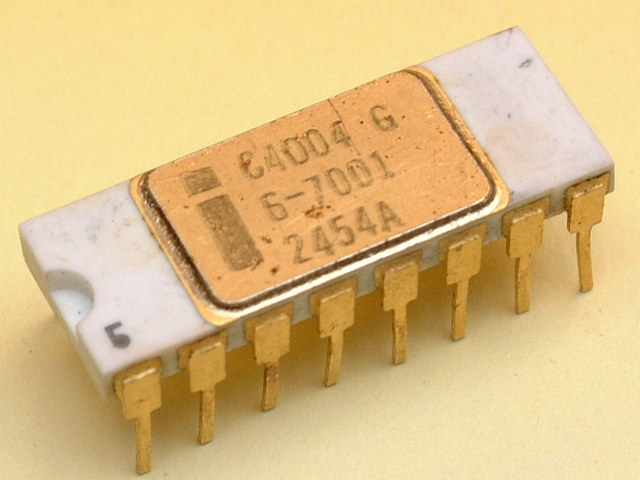

А вот, что представлял собой кристалл этого процессора:

Создание микропроцессора начинается с процесса его проектирования. Задача конструкторов создать и предварительно протестировать схему микропроцессора. Выпуск новой схемы занимает труд десятков, если не сотен инженеров, и занимает месяцы подготовки. Когда процесс проектирования будет закончен, необходимо изготовить фотошаблон для нового чипа. Для того чтобы оценить важность данного процесса и цену ошибки, достаточно сказать, что нажатие кнопки PRINT в данном случае «стоит» от 600 тыс. до 1 млн. долларов США, а для набора шаблонов стоимость может исчисляться уже десятками миллионов долларов.

Создание фотошаблона (для современных многослойных схем микропроцессоров речь идёт уже о наборах фотошаблонов) – наверное, наиболее важный (после проектирования) процесс в технологии изготовления микропроцессоров.

Фотошаблон обычно представляет собой кусок стекла, с напылением из хрома, на который нанесено «негативное» изображение интегральной схемы. Оно обычно в несколько раз больше тех размеров, которые впоследствии примет изготовленный микрочип, но исключительная сложность современных процессоров и огромное количество транзисторов всё равно позволяют разглядеть отдельные детали только при помощи довольно мощного микроскопа.

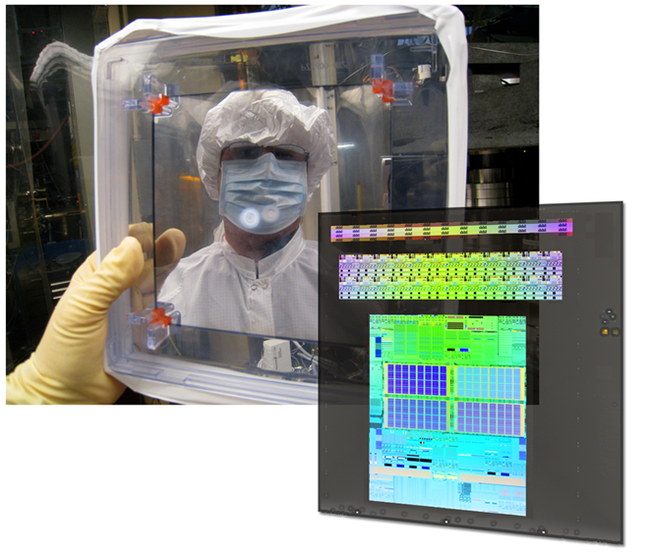

Готовый фотошаблон очень тщательно (буквально каждую дорожку) проверяют на предмет дефектов. Для этих целей служат как специальные машины, но используется и труд людей, проверяющих шаблон при помощи микроскопов. Работа с шаблонами производится в т. н. «чистой комнате», где содержание пыли и посторонних примесей сведено до минимума – люди ходят в специальных костюмах – любая пылинка на шаблоне произведёт эффект деревянного бревна, упавшего на карточный домик.

Когда фотошаблон изготовлен, приходит время его «печати» на том, что впоследствии станет микропроцессором. Процесс (вернее, целое семейство технологических процессов) называется фотолитография и по своим базовым принципам очень похож на процесс печати фотографий с негатива).

Начинается всё с обычного кварцевого песка.

Песок проходит целую серию процессов по очистке и химических реакций, целью которых является получение чистейшего кремния. Для экономии места позвольте мне опустить технические детали процесса очистки.

Только после этого бывший песок разогревается до 1420 градусов Цельсия, что всего на 6 градусов выше его точки плавления. Для этого используется графитовый нагреватель. Выбор материала, как и в случае с кварцем тигля, обусловлен тем, что графит не реагирует с кремнием и, следовательно, не может загрязнить материал будущего процессора.

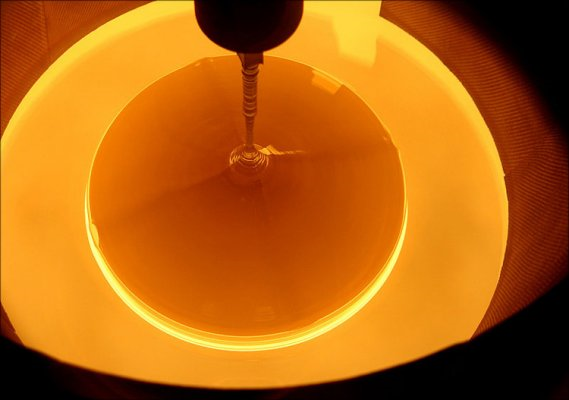

В нагретый тигель опускается тонкий затравочный кристалл кремния, размером и формой напоминающий карандаш. Он должен запустить процесс кристаллизации. Дальнейшее можно воспроизвести в домашних условиях с раствором соли, сахара, лимонной кислоты или, например, медного купороса. Остывающий раствор начинает кристаллизироваться вокруг затравочной точки, образуя идеальную молекулярную решётку. Так выращивают кристаллы соли, так растёт и кристалл кремния.

Затравочный кристалл кремния постепенно поднимают из тигля, со скоростью примерно полтора миллиметра в минуту, и с ним из раствора поднимается растущий монокристалл. Рост кристалла происходит медленно и на один тигель уходит в среднем 26 часов, так что производство работает круглосуточно.

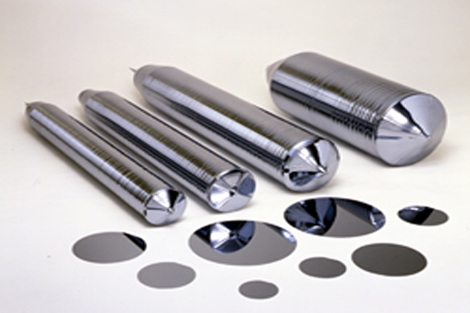

За это время образуется цельный цилиндрический кристалл диаметром 300 миллиметров, длиной до 1-2 метров и весом около 100 килограммов. Если взглянуть на него под сильным увеличением, взгляду откроется строгая структура — идеальная кристаллическая решётка из атомов кремния, совершенно однородная по всему объёму.

Кристалл настолько прочен, что его вес может выдержать нить диаметром всего 3 миллиметра. Так что, готовую заготовку для процессоров вытягивают из тигля за тот самый затравочный кристалл.

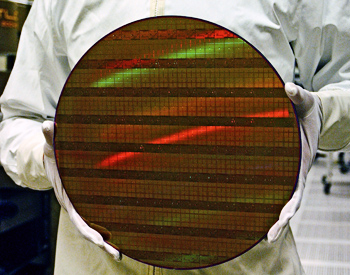

После химического и рентгеноскопического исследования для проверки чистоты кристалла и правильности молекулярной решётки, заготовку помещают в установку для резки. Проволочная пила с алмазным напылением нарезает кристалл на блины (или вафли от англ. wafer) толщиной примерно в 1 мм.

Когда такой гигант процессоростроения, как Intel только начинал производить чипы, он использовал «вафли» диаметром всего 2 дюйма. Теперь, для удешевления процесса, используются «вафли» диаметром 12 дюймов (~300 мм).

Какой бы тонкой и гладкой ни была пила, всё равно заготовка будет иметь сколы, микроповреждения и царапины, поэтому каждую пластину дополнительно полируют. Но и этого оказывается недостаточно, поэтому окончательная полировка производится уже химическими реагентами.

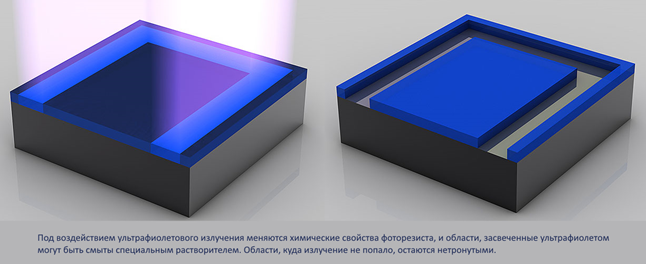

Следующим этапом является нанесение на вафли фоторезиста – полимерного светочувствительного материала. По своим химическим свойствам фоторезист очень похож на материал, который наносился на фото- и киноплёнки в ещё сравнительно недалёком прошлом. Разница в том, что на старых плёнках фоторезист изменял свои химические свойства под действием видимого света, сейчас же используется ультрафиолетовое излучение.Наиболее широко распространённый метод нанесения фоторезистов на поверхность — это центрифугирование. Этот метод позволяет создавать однородную плёнку фоторезиста и контролировать её толщину скоростью вращения пластины (порядка нескольких тысяч оборотов в минуту).

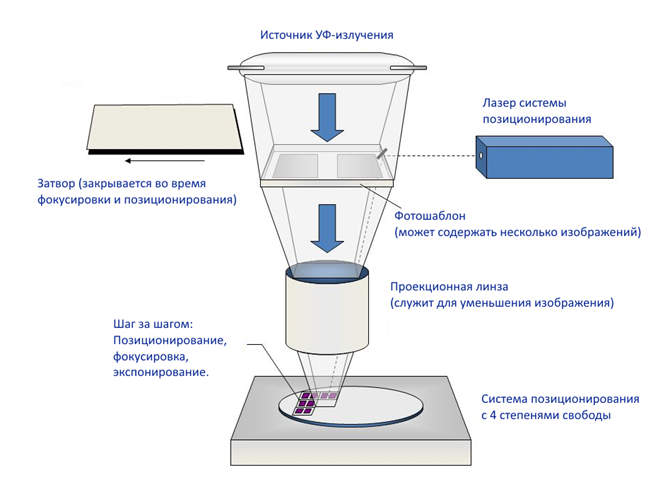

Теперь приходит время для непосредственного экспонирования – подготовленный фотошаблон помещается под ультрафиолетовый лазер, и, сильно уменьшенное изображение с фотошаблона проецируется на слой фоторезиста, на машине под названием «степпер» (от англ. step – шаг) – на одну «вафлю» проецируется множество копий одной и той же маски:

Почему ультрафиолет? Всё дело в длине волны. Получение чёткой проекции микроскопического объекта зависит от длины волны излучения и разрешающей силы оптической системы. В современной промышленности используют глубокий ультрафиолет эксимерного лазера с длиной волны 193 нм. Но и этого оказывается недостаточным для изготовления транзисторов по тех. процессу ниже 50 нм (когда говорят о техпроцессе, имеют в виду линейные размеры одного транзистора). Фотолитография на глубоком ультрафиолете использует уже не линзы, а многослойные зеркала, где каждый слой даёт слегка отличающуюся от предыдущей интерференционную картину, а комбинированное отражение всех слоёв позволяет получить изображение меньшее, чем длина волны используемого излучения. Тем, кто интересуется темой более подробно, в англоязычной версии Википедии есть великолепная статья на эту тему.

Но двинемся дальше. Те области на вафле, покрытой фоторезистом, куда попал ультрафиолет, могут быть смыты специальным химическим составом (например Гидроксидом тетраметиламмония), таким образом на нашей заготовке проявится «отпечаток» будущего микропроцессора. Но работа на этом только начинается.

После травления, на кремниевой подложке образуются бороздки, повторяющие рисунок первого слоя микропроцессора:

На следующем этапе происходит легирование основы. О том, зачем нужно легирование, можно ознакомиться в первой части данной серии. На данном шаге участки подложки обогащаются ионами, в результате чего кремний меняет свои физические свойства, позволяя процессору управлять потоками электрического тока. Ионизированные ядра атомов легирующего вещества разгоняются в электрическом поле до огромных скоростей и внедряются в незащищённые слоем фоторезиста области подложки.

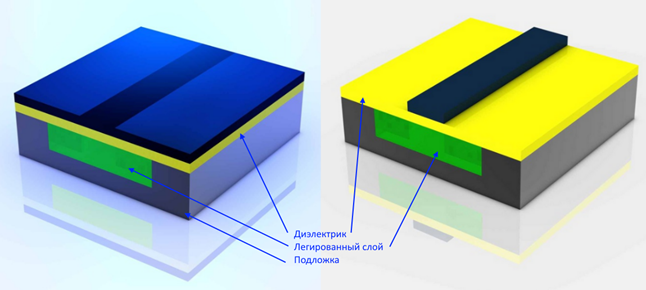

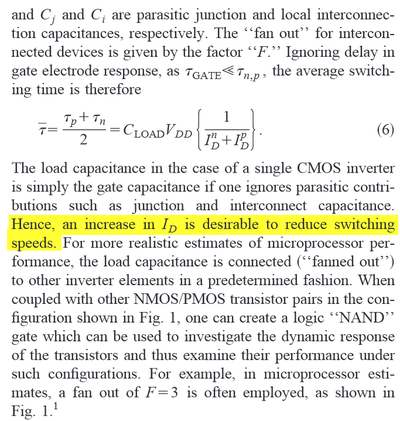

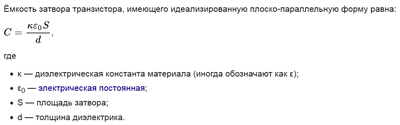

После легирования заготовка покрывается оксидной плёнкой (в данном технологическом процессе используется термин High-K, характеризующий материал с диэлектрической проницаемостью большей, чем у диоксида кремния). Название происходит от диэлектрической константы материала, обозначаемой греческой буквой κ – каппа. В более старых технологических процессах использовался, собственно сам диоксид кремния. Он был хорош до поры, его слой можно было выращивать путём высокотемпературного окисления на самом кремниевом слое, однако, с уменьшением площади транзистора, уменьшалась и площадь затвора, а следственно – его ёмкость. Чтобы увеличить ёмкость можно уменьшать слой диэлектрика под затвором, но если его толщина уменьшается менее 3 нм, начинают проявляться квантовомеханические свойства электронов, которые попросту туннелируют через этот смехотворный барьер, создавая ток утечки, и, чем тоньше слой, тем сильнее проявляется этот эффект. Изготовление подзатворного диэлектрика из материала с высокой диэлектрической проницаемостью позволяет увеличить его толщину, одновременно увеличивая ёмкость затвора, обеспечивая снижение тока утечки на несколько порядков по сравнению с более тонким диэлектриком из диоксида кремния. При производстве современных чипов используются силикат или оксид гафния. На картинке слева – транзистор, обработанный слоем фоторезиста, справа – состояние после смывки облучённого фоторезиста.

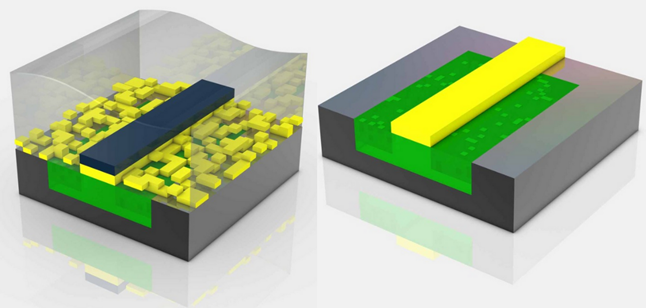

Ненужный нам теперь слой диэлектрика так же смывается химическим путём:

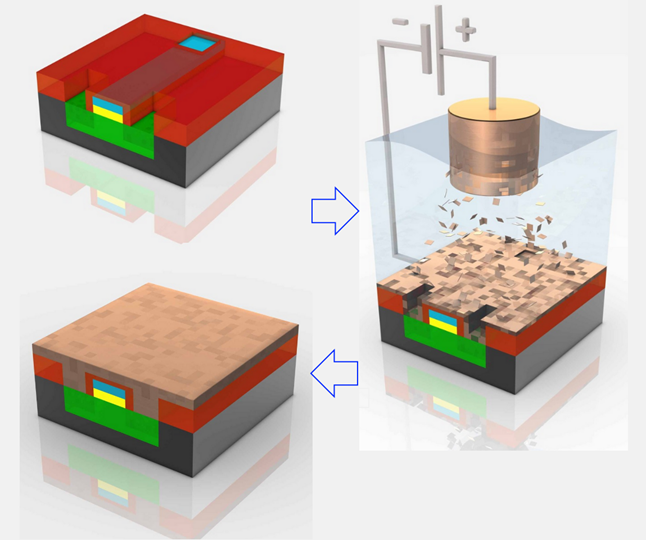

На данном этапе транзисторы на схеме уже готовы, но они не соединены друг с другом. Следующие два этапа – нанесение изолирующего слоя, где в местах, где расположены терминалы транзисторов уже знакомым нам образом вытравливаются отверстия. После этого, вафлю помещают в раствор сульфата меди и гальванизируют. В ходе этого процесса, медь покрывает всю поверхность заготовки:

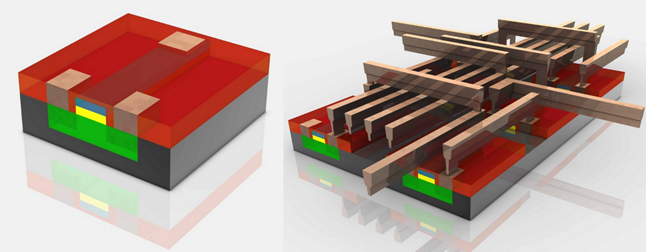

Излишек меди убирается шлифовкой, после чего транзисторы соединяются между собой:

Порядок соединения зависит от архитектуры процессора и определяется на стадии проектирования. Хотя чип и может выглядеть «плоским», соединения могут достигать «этажности» до 30 слоёв.

На заключительной фазе, нашу «вафлю» нарезают, получая, тем самым, отдельные чипы, после чего останется только поместить их в защитный корпус:

Соединение миллиардов транзисторов невероятно сложная задача, от их качества зависит в конечном итоге производительность процессора, поэтому каждый чип проходит этап тестирования (причём, часть тестов проводится ещё до «нарезки») где определяются его выходные характеристики. Поскольку работа идёт с невероятным уровнем миниатюризации, ошибки и дефекты при изготовлении практически неизбежны.

Но наличие дефекта ещё не означает, что процессор не может работать. Коррекции ошибок уделяется особое внимание ещё на стадии проектирования, поэтому в схему нередко заложена некоторая избыточность. Часть бракованных чипов, например, может работать на более низких частотах, поэтому далеко не всегда два процессора, изготовленные на одной «вафле», будут иметь одинаковую маркировку.

О законе Мура.

Ещё в 1965 году, американский инженер, один из основателей компании Intel, Гордон Мур, в одной из своих работ сделал наблюдение, которое впоследствии назвали «Законом Мура». Он гласил, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца (причём, изначально речь шла о 12 месяцев).

И действительно, если проследить эволюцию микропроцессоров, данный закон более-менее соблюдался почти 40 лет, до начала 2010-х годов, пока инженеры не «упёрлись» в физические пределы, во-первых, разрешающей возможности оптики для процесса фотолитографии, во-вторых – в минимально-необходимое расстояние между двумя терминалами транзисторов, где туннельный эффект ещё можно игнорировать. Чтобы ощутить, насколько мал транзистор, изготовленный по тех. процессу 14 нм, достаточно узнать, что это всего лишь 70 атомов (диаметр ядра атома кремния около 0,2 нм).

Хотя, инженеры продолжают добиваться поразительных успехов в данной области, например, в 2012 году, исследовательская команда в университете Нового Южного Уэльса объявила о первом транзисторе, состоящем из единственного атома, несложно предположить, что конец закона Мура не за горами, и тех. процесс в 7 нм, возможно, будет последним в погоне за миниатюризацией.