Смута. Экономика и интриги

Источник информации: Книга История России в лицах.

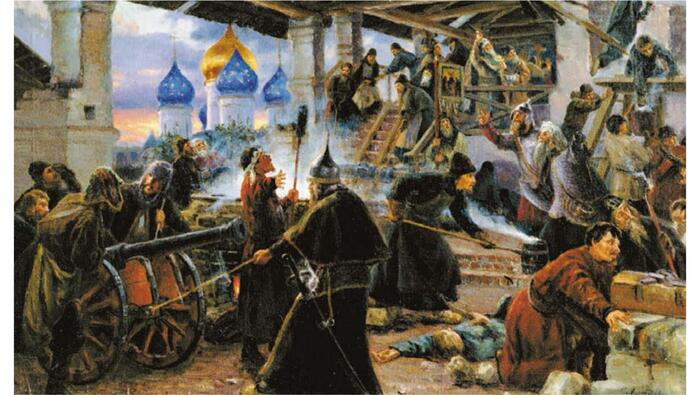

В годы борьбы с внешним врагом и «разбоями» внутри страны правительство царя Михаила Фёдоровича постоянно испытывало нехватку денег — нечем было платить жалованье ратным людям, которые бежали из полков, отказывались сражаться, не собирались по призыву.

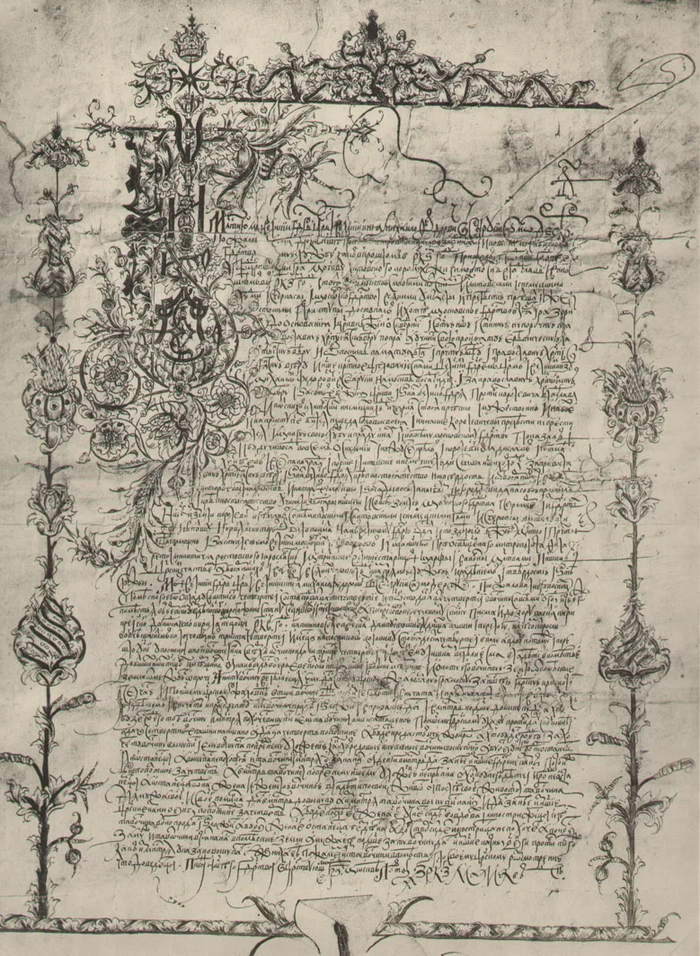

Для ведения войны правительство неоднократно вводило чрезвычайные налоги — пятинные и запросные деньги. Волю страны в борьбе против иноземцев выражал Земский собор, который продолжил свою работу после избрания царя Михаила Фёдоровича и в дальнейшем работал почти без перерыва целое десятилетие, с 1613 по 1622 год.

Когда период войн завершился, правительство перешло к новой стратегии.

Ярким свидетельством возрождения экономики являются цифры зернового экспорта России в страны Европы, где бушевала своя Смута — Тридцатилетняя война. С 1627 по 1637 год Швеция купила у России 1566 тысяч пудов зерна, Дания — 656 тысяч, Англия — 360 тысяч, Голштиния — 180 тысяч, Голландия — 138 тысяч. В 1632 году задешево хлеб был предоставлен Франции, воевавшей в Тридцатилетней войне против Польши, врага России того времени.

В первую очередь необходимо было навести порядок в распределении казны. Завели новые писцовые книги, представлявшие собой поземельные описи, в которых была информация об имуществе служивых людей с детальным описанием условий содержания вотчин, сёл и монастырей.

Было необходимо упорядочить налоговую сферу, выяснить, сколько налогоплательщиков налицо, установить новые оклады обложения. Для этого были проведены новые переписи, а в разрозненных городах установить льготы и послабления, способствовавшие восстановлению жизни и хозяйства. Продуманная налоговая политика должна была вернуть экономику на прежний уровень. Однако не менее важным стало наступление долгожданного мира и восстановление политического единства страны. Конечно, нельзя говорить о «процветании» простого люда в 17 столетии, но времена царя Михаила Фёдоровича стали для России периодом успокоения и возрождения.

***

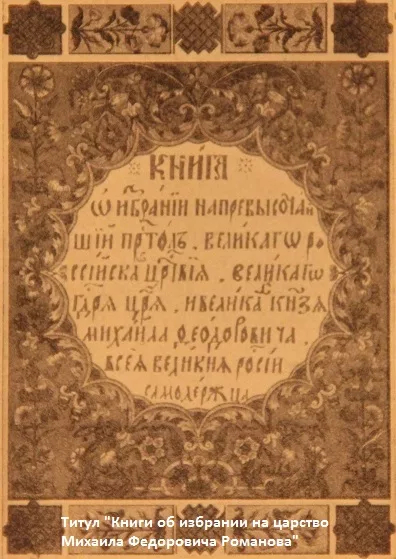

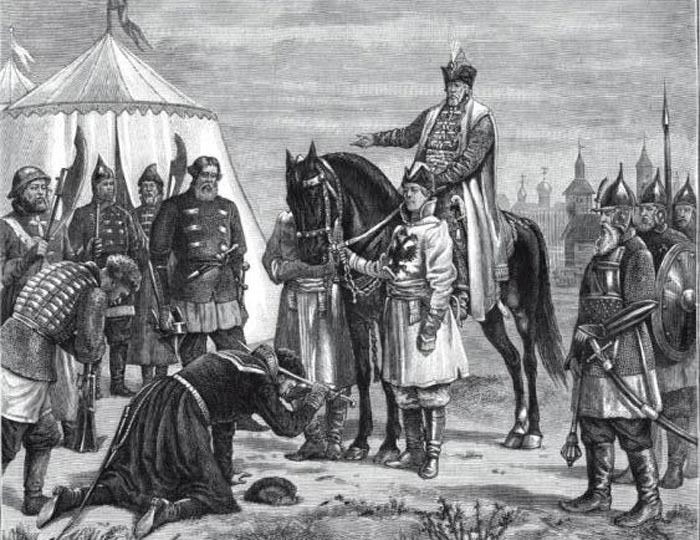

Михаил Фёдорович вступил на престол в 16 лет. Формально он обладал всей полнотой власти и именовался самодержцем, однако молодость и тихий нрав государя позволяли придворным вмешиваться в царские дела.

В 1616 году было объявлено о женитьбе государя на Марии Ивановне Хлоповой. Марию поселили во дворце, дали ей «царское» имя Анастасия и стали готовиться к свадьбе. Но вдруг невеста занемогла, Салтыковы донесли царю, что болезнь Хлоповой тяжела и неизлечима. По решению Земского собора невесту и её родичей, скрывших её «порчу», сослали в Сибирь.

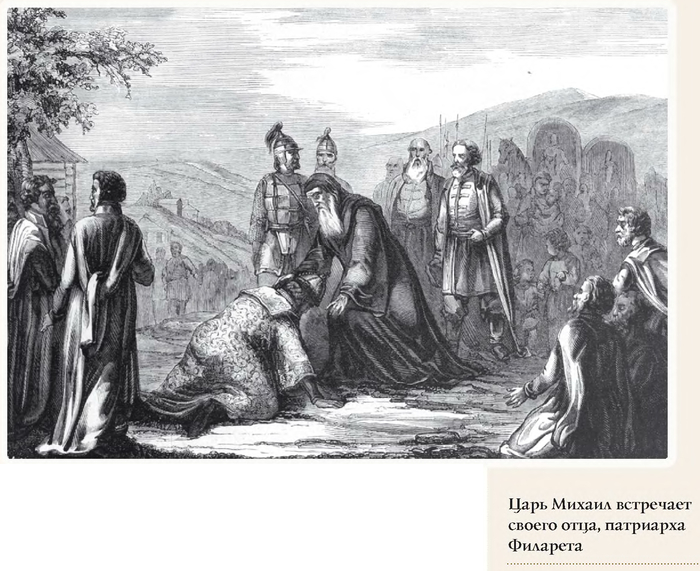

Спустя несколько лет, когда патриарх Филарет всерьёз озаботился браком царственного сына, он вспомнил о Хлоповой и приказал заново расследовать её дело, поскольку выяснил, что девушка не умерла, а спокойно живёт в ссылке в Нижнем Новгороде.

Во время расследования выяснилось, что Салтыковы оклеветали Хлопову, объявив «пустую желудочную болезнь», которая случилась от неумеренного употребления сладостей, тяжким недугом. За это преступление — «государевой радости и живота учинили помешку» — Салтыковы были сосланы, но брак с Хлоповой так и не состоялся. Царь по-прежнему испытывал к Хлоповой нежные чувства, но мать, обиженная за племянников, не дала своего благословения.

Мария Ивановна Хлопова (?–1633)

В 1616 году начался смотр невест для молодого царя Михаила Фёдоровича, и Мария сразу понравилась царю. Ей были оказаны почести, что вызвало зависть со стороны боярского рода Салтыковых. Мать Михаила была против этого брака; под предлогом болезни невесты она вместе с Салтыковыми объявила её бесплодной и негодной для роли царицы. По этой причине Марию с семьёй сослали в Тобольск. Семь лет Михаил ждал второй попытки жениться на Марии, но даже вернувшийся из плена Филарет не сумел повлиять на протест матери.

Спустя год, в 1624 году Михаил женился на княжне Марии Владимировне Долгоруковой, но она умерла спустя полгода после свадьбы. Говорили, что и тут не обошлось без людской злобы и зависти.

Мария Владимировна Долгорукова (1608–1625)

Первая жена царя Михаила Фёдоровича Романова. Мать Михаила, инокиня Марфа, лично выбрала её для своего сына. Невеста происходила из княжеского рода Долгоруковых, дальних родственников Рюриковичей. Во избежание заговоров против невесты её до самой свадьбы прятали, а торжество прошло очень скромно. Но, несмотря на попытки огородить царицу от беды, уже через день после свадьбы Марии стало худо, врачи оказались бессильны, и через некоторое время она скончалась.

Второй раз Михаил Фёдорович женился 5 февраля 1626 года на Евдокии Лукьяновне Стрешневой, дочери незнатного мещовского дворянина. От этого брака родились десять детей: семь дочерей и три сына. Старший — Алексей Михайлович — унаследовал отцовский престол.