Америка к началу XIX века

Но сначала надо вспомнить, что из себя представляли Северо-Американские Соединенные штаты в описываемый период. Прежде всего, эта страна тогда была намного меньше, чем сегодня: в состав САСШ входило не 50 штатов, а только 16 (13 штатов, выигравших войну за независимость в 1783 году и присоединившиеся к ним после войны Вермонт, Теннесси и Кентукки).

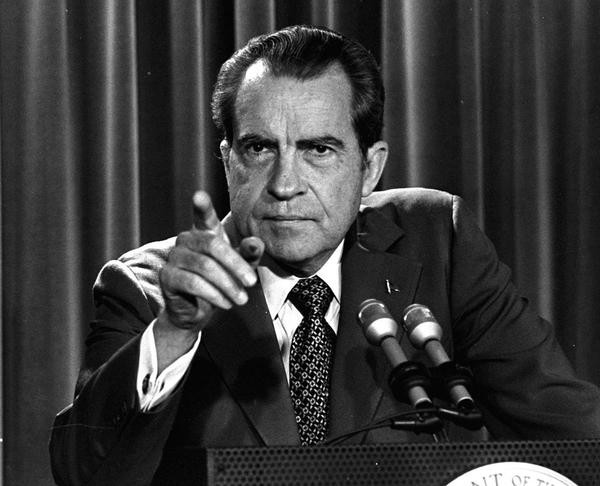

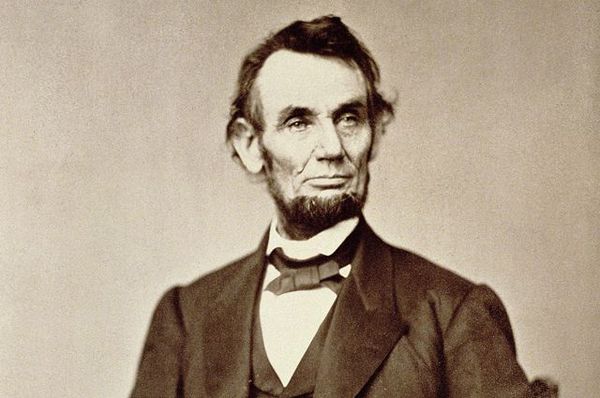

САСШ была страной, где официально существовало рабство: в 1800 году там проживало чуть более пяти миллионов человек, включая 900 тысяч рабов. Причем, рабовладельческие штаты тогда не ограничивались югом страны: в 1800 году рабов можно было иметь, например, и в Нью-Джерси. Хотя уже отчетливо просматривался именно «южный вектор» развития рабовладельческих хозяйств, что затем нашло свое отражение и в американской политике (причем, задолго до Авраама Линкольна).

Америка была сельской страной: в 1800 году 94% американцев жили в сельской местности, и только 6% в городах. Но, тем не менее, в этой сельской и малозаселенной стране уже шла довольно оживленная и сложная политическая жизнь. Во многом на нее влияли прошедшая недавно война за независимость и принятая по ее итогам Конституция. Но при этом, развитие этой политической жизни оказалось неожиданным для самих авторов текста Конституции. Отцы-основатели американского государства, по крайней мере, на стадии принятия этой Конституции (1788-89 г.г.) не рассматривали даже возможность появления в САСШ политических партий.

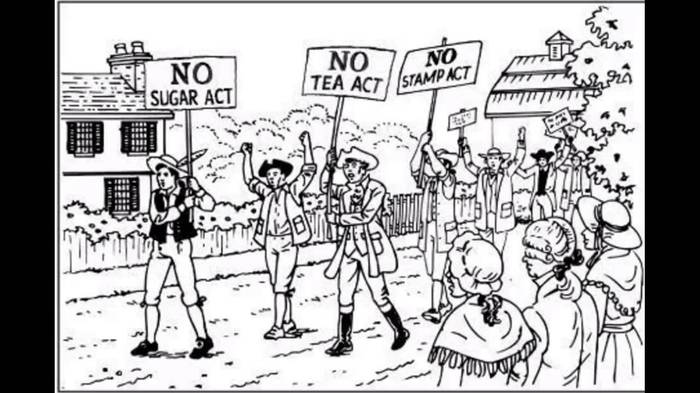

Однако почти сразу в стране появились некие политические группировки единомышленников (на той стадии их пока было нельзя назвать партиями) и, что интересно, образовались они в ходе дискуссии по поводу самой Конституции. Особенно – фискальных полномочий, которыми наделялось федеральное правительство (за основу в ней была взята британская экономическая модель). Сторонники Конституции, которые называли себя федералисты, образовали одну политическую группу. Их возглавлял сначала Джордж Вашингтон (и потому иногда их называют еще партией Вашингтона). Оппоненты, выступавшие против создания федеральной конституции, именовали себя иногда анти-федералисты, иногда демократы-республиканцы (поскольку выступали за сохранение каждого штата в виде республики, пользующейся высоким уровнем самостоятельности). К 1800 году чаще всего использовался термин республиканцы, именно так мы и будем их называть. Одним из их лидеров был Джордж Мэйсон. Именно их стараниями, кстати, в 1791 году были приняты первые десять поправок к Конституции, известные также как Билль о правах.

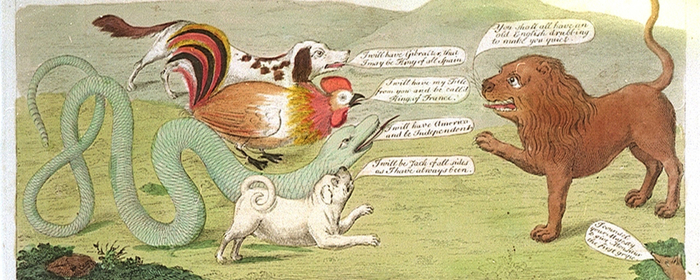

Помимо Конституции, фискальной политики федерального правительства и полномочий штатов, спорным вопросом были отношения с бывшей метрополией и Францией. Французская революция 1789 года положила начало цепочке войн, которые тянулись еще десятилетия. И выбор позиции САСШ в этом процессе стал предметом ожесточенных споров в американской политике. Вашингтон и Гамильтон выступали за заключение договора с Британией, а лидеры республиканцев Мэйсон и Томас Джефферсон были за то, чтобы поддержать Францию. Они обосновывали свою позицию тем, что Франция стала одним из первых союзников молодого американского государства в его борьбе за независимость от Британии и оказала американцам существенную помощь. Однако по мере радикализации этой революции, она вызывала все большее неприятие со стороны федералистов, которые занимали более консервативные позиции, чем республиканцы.

В итоге, в 1794 году с Британской империей был заключен «договор Джея» (закреплявший нейтралитет Америки в европейских войнах и защищавший интересы ее торговли), который федералисты считали достижением своей внешней политики, а республиканцы называли предательством национальных интересов.

Так эта цепь разногласий расколола политическую элиту молодого государства в течение первого же десятилетия его истории. Конечно, поначалу границы между группировками были весьма призрачны, часто одни и те же люди могли примыкать то к одной, то к другой. Например, тот же Джефферсон был госсекретарем администрации Джорджа Вашингтона в первые годы ее работы, одновременно выступая уже тогда в качестве одного из лидеров оппозиции. Но все же, к началу XIX века в САСШ оформились два политических центра (или ядра), которые начали вовлекать в свою борьбу широкие круги населения страны.

В 1796 году президентом страны был избран ближайший соратник Вашингтона Джон Адамс. Победа его была довольно уверенной, а его оппонент Томас Джефферсон занял на тех выборах второе место, что принесло ему пост вице-президента. Победу федералистов Франция восприняла враждебно и это ухудшение отношений вылилось в конфликт между двумя странами (объектом атак с обеих сторон стали торговые корабли в Вест-Индии), получивший название «квази-войны», поскольку военные действия на море велись, но сама война так и не была объявлена. Между тем, Конгресс, где большинство составляли федералисты, был настроен решительнее, чем президент Адамс и, ожидая объявления войны, даже принял два документа – Акт о чужаках и Акт о крамоле, которые вызвали острую критику со стороны республиканцев. Первый ограничивал избирательные права иммигрантов (которые чаще симпатизировали республиканцам), а второй создавал возможность давления на оппозиционные газеты под предлогом борьбы с вражеской пропаганды в условиях военного времени. Эти события стали важным фоном избирательной кампании 1800 года, на которой Томас Джефферсон вновь выступил против Джона Адамса.

Так выглядел американский Капитолий в 1800 году

Действующие лица

Такова была общая картина, но не менее важны личности главных участников избирательной кампании 1800 года (и речь здесь не только о кандидатах в президенты).

Поскольку как таковых партий в САСШ тогда еще не было, кандидатов на посты президента и вице-президента выдвигали фракции. Федералисты, как и прежде, сделали ставку на Джона Адамса. Он был родом из штата Массачусетс, его семья относилась к ярым сторонникам независимости Америки, сам Адамс принимал активное участие в подготовке войны за независимость, а затем, когда война началась, много лет выступал в качестве дипломатического представителя повстанцев в Европе, затем – первым послом Америки в Соединенном королевстве. А по возвращению на родину – два срока выступал в качестве вице-президента при Джордже Вашингтоне, чтобы в 1796 году сменить того на посту главы страны.

Очень образованный, воспитанный и крайне озабоченный своей репутацией человек, он стал в эти годы важной фигурой американской политики. Но, унаследовав кабинет Вашингтона, он не получил вместе с ним лояльного отношения со стороны всех его членов и к 1800 году он порядком растерял свою популярность. Исправить это федералисты рассчитывали за счет назначения к нему в пару кандидатом на пост вице-президента Чарльза Пинкни – крупного плантатора и рабовладельца из Южной Каролины. Это был очень влиятельный на Юге человек и через него федералисты рассчитывали получить голоса южан.

Кандидатами от республиканцев стали Томас Джефферсон и Аарон Бёрр. Как уже говорилось выше, Джефферсон был первым государственным секретарем в истории САСШ при Вашингтоне, затем вице-президентом при Адамсе. А также одним из главных авторов Декларации независимости и Билля о религиозной свободе, который ввел разделение церкви и государства в Соединенных Штатах. То есть – фигурой ничуть не уступавшей Джону Адамсу ни по своему влиянию на американскую политику, ни по интеллекту.

Но были у него и слабости: являясь замечательным писателем, Джефферсон был крайне плохим оратором. Для политика это чревато большими проблемами, но Джефферсон был, помимо всего прочего, грамотным манипулятором.

Кандидат на пост вице-президента Аарон Бёрр принадлежал совсем к другому поколению, нежели Адамс, Джефферсон и Пинкни. Если Адамсу в 1800 году исполнилось 65 лет, Джеферсону – 57, то Бёрру лишь – 44 года. Храбрый солдат войны за независимость, а затем успешный нью-йоркский адвокат, он не был так известен в американской элите. Но недостаток известности он компенсировал амбициями и готовностью рисковать (позже это привело его к убийству Александра Гамильтона на дуэли и участию в антиправительственном заговоре). Именно Бёрр стал активным сторонником использования на предстоящих выборах новых избирательных технологий.

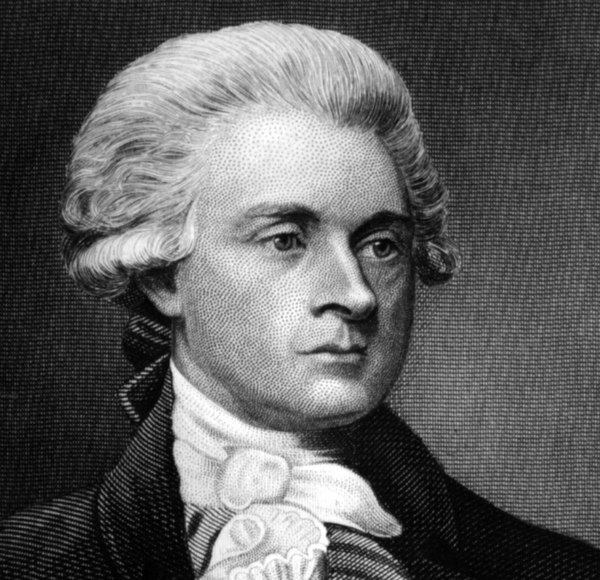

И, наконец, еще одно действующее лицо кампании 1800 года – Александр Гамильтон, не будучи кандидатом, он, тем не менее, сыграл в ней одну из решающих ролей. Разработчик фискальной программы правительства (вызвавшей негодование республиканцев), глава фракции федералистов, он конфликтовал с кандидатом от этой фракции Адамсом. И это также повлияло на исход выборов 1800 года.

Александр Гамильтон

Коллегия выборщиков

Перед тем, как рассматривать саму кампанию, необходимо кратко вспомнить, как вообще в США организован процесс выборов президента – неважно, в 1800 году происходит дело или в 2016. Первое, о чем не стоит забывать – то, что люди, которых принято называть отцами-основателями Соединенных Штатов, творцы американской конституции, довольно скептически относились к идее демократии. И потому государство они выстроили на основах косвенной или опосредованной демократии. Это хорошо видно на примере выборщиков (избиратели выбирают коллегию выборщиков, а уже те производят процедуру окончательного избрания самого президента). Число выборщиков от каждого штата (как и конгрессменов) зависит от числа граждан, в нем проживающих. Таким образом, большие по размеру штаты были представлены большим числом членов Конгресса и имели больше голосов в коллегии выборщиков. А значит, имели больше возможностей влиять на американскую политику. А вот в Сенате каждый штат имеет только двух представителей, что уравнивает позиции штатов в верхней палате американского парламента.

Обычно для избрания кандидату требуется для победы простое большинство. Например, в наше время, для победы кандидату в президенты надо получить не менее 270 голосов выборщиков. В 1800 году были некоторые особенности: каждый выборщик голосовал дважды – один раз за кандидата в президенты и один раз за кандидата в вице-президенты. Также на число выборщиков влияло наличие рабов – представители южных штатов хотели, чтобы их число учитывалось при определении числа выборщиков и конгрессменов, а северяне резко выступали против (так как сами рабы не имели права голоса) и предлагали учитывать их тогда и при начислении налогов. Наконец, был найден компромисс, который вошел в историю под названием «Три пятых». Оно обозначало пропорцию, в которой учитывались рабы при определении нормы представительства (5 рабов приравнивались к 3 свободным). Но даже в таком соотношении, благодаря наличию почти миллиона рабов, которые проживали преимущественно в южных штатах, но не обладали, естественно, никакой самостоятельностью на самих выборах, южане получали дополнительные места в Конгрессе и коллегии выборщиков. А надо помнить, что Юг в то время уже был сторонником республиканской партии.

Еще одна характерная черта – ограниченность избирательного права: голосовать на выборах могли только мужчины (только в штате Нью-Джерси такое право давалось части женщин). Причем, только в шести штатах могли голосовать все белые мужчины-налогоплательщики, в остальных это право имели лишь владельцы собственности. Кроме того, только в пяти штатах население могло непосредственно участвовать в избрании членов коллегии выборщиков, в 11 их выбирали депутаты законодательного собрания штата. В результате, хоть число выборщиков рассчитывалось от всего населения страны, по подсчетам исследователей, в 1800 году только 1,5 % граждан смогли принять участие в процессе голосования. В результате, например, в штате Нью-Йорк, который считался зоной влияния федералистов, Аарон Бёрр сумел так грамотно выстроить избирательную кампанию, что большинство в законодательном собрании штата получили республиканцы, которые и определили выборщиков от штата. Кстати, особенности системы использовал в своих интересах и штаб Трампа в 2016 году…

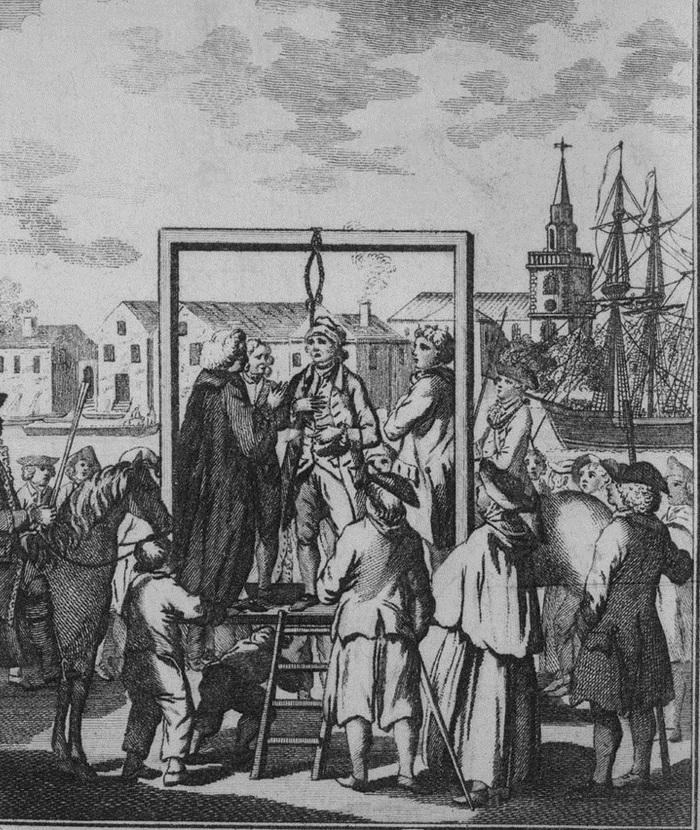

И все это происходило на фоне довольно бурной обстановки: за первые 11 лет после принятия Конституции редкий год обходился без какого-нибудь бунта, кризиса или внешнеполитического кризиса – восстание виски, споры вокруг фискального плана Гамильтона, квази-война, скандал с договором Джея и т.п.

А еще, поскольку как единое государство САСШ до конца еще не оформились, то часто интересы штатов требовали от выборщиков голосовать иначе, чем настаивала та политическая группа, к которой они принадлежали. Это хорошо видно на примере Джеймса Байярда, который в одиночку представлял маленький штат Делавэр. Он принадлежал к федералистам, и большая часть его избирателей также была федералистами. Однако когда в накале избирательной борьбы стало ясно, что многие федералисты готовы пойти на развал Штатов, но не допустить избрания президентом Джефферсона, он стал действовать в интересах штата (как он их представлял). Байярд понимал, что в случае развала САСШ, крохотный Делавэр будет поглощен другим штатом или иностранной державой. И потому выборщик-федералист поддержал лидера республиканцев.

Избирательная борьба -1

Итак, мы познакомились с главными действующими лицами и тем, как была устроена тогда избирательная система страны. Пора переходить непосредственно к кампании

1800 года. И тут есть один принципиальный момент. Мы говорим о последовательной серии выборов: от формирования коллегии выборщиков весной, до официального собрания этой коллегии в декабре. Если сейчас эти процедуры сливаются в один, пусть и растянутый по времени процесс, тогда они и выглядели именно как разные избирательные кампании.

В те времена не было принято, чтобы кандидаты сами вели избирательные кампании, в результате, оба главных претендента путешествовали немного, предпочитая находится вблизи от дома: Адамс в Массачусетсе, Джефферсон в Виржинии. Такое поведение соответствовало общественным приличиям той поры и отвечало интересам Джефферсона, который, напомним, был очень плохим оратором.

Но это не значит, что в 1800 году не велось никакой активной агитации. И прежде всего этим занимался Аарон Бёрр, который весной выиграл выборы в законодательное собрание штата Нью-Йорк, действуя методом агитации «от двери к двери» (не утратившим актуальности и сейчас).

Значительную роль в агитации играли многочисленные памфлеты и эссе сторонников кандидатов, которые публиковали в газетах и раздавали в виде листовок. Что интересно, в них не столько подчеркивались достоинства того или иного кандидата, сколько «обличались» недостатки его соперников. И в этих публикациях мы можем видеть как элементы «черного пиара», так и откровенного «троллинга». Про Джефферсона писали, что он атеист, который содержит гарем наложниц в Монтичелло. Адамса называли гермафродитом и тайным монархистом. Особый интерес у историков вызывает памфлет написанный лидером федералистов – Александром Гамильтоном. Поэтому остановимся на нем подробнее.

Отступление - Письмо Гамильтона

Влияние этого памфлета на исход выборов 1800 года сегодня точно определить практически невозможно. Скорее всего, оно было незначительным. Но само по себе оно стало ярким эпизодом кампании 1800 года и совершенно точно оказало большое влияние на судьбу самого Гамильтона.

Оба – и Гамильтон, и Адамс – долгое время были соратниками в составе команды Джорджа Вашингтона. Но после избрания Адамса президентом ситуация начала меняться. Первые конфликты между ними начались практически сразу после выборов. Еще больше отношения обострились в 1798 году из-за вопроса отношений с Францией. В результате, к весне 1800 года дошло до того, что Адамс открыто сомневался в лояльности членов своего кабинета и подозревал, что некоторые из них «выполняют распоряжения не президента, а Гамильтона». Будучи человеком самолюбивым, Адамс также предпринял несколько демаршей в отношении Гамильтона и его соратников, в частности, помиловал Джона Фрайса, приговоренного к казни за антиправительственные выступления в Пенсильвании в 1799 году (Фрайс протестовал, прежде всего, против курса проводимого Гамильтоном).

Гамильтону, конечно, не хотелось видеть Адамса вновь на президентском кресле, но в мае 1800 года он призвал единомышленников поддержать кандидатуры Адамса и Пинкни. Главным образом, чтобы «спасти федералистов от клыков Джефферсона». Однако уже летом он в своих выступлениях перед активом федералистов начинает говорить о предпочтительности кандидатуры Пинкни.

Тогда же, судя по всему, он и начинает работу над своим памфлетом. Гамильтон разделил его на три части. Первый раздел (в оригинальном издании занимал 49 страниц – львиную долю текста) представлял собой критический обзор политической карьеры Адамса и перечисления того, что автор считал ошибками Адамса как президента. Во второй части он объяснял свои поступки и мотивы в дискуссиях с Адамсом. Самым интересным был третий раздел, где Гамильтон утверждает, что письмо не следует рассматривать как попытку лишить Адамса любых избирательных голосов. На деле это было похоже на попытку оправдаться перед федералистами, попытку неудачную. Поскольку памфлет как раз и лишил Адамса части избирателей.

Но очевидно, что меньше всего Гамильтон хотел проигрыша федералистов на выборах вообще. Изначально он намеревался издать и распространить брошюру в Южной Каролине за несколько дней до голосования. Привлечь с ее помощью дополнительные голоса для Пинкни и, тем самым, продвинуть южанина на пост президента САСШ. Однако, как часто и бывает, что-то пошло не так… Текст памфлета оказался в распоряжении Аарона Бёрра и тот тут же направил его в газеты разных штатов. Опубликованный в виде экстрактов (краткого изложения), памфлет оказал влияние разорвавшейся бомбы. А в октябре (за месяц до выборов) Daily Gazette напечатала и полный вариант письма Гамильтона. Хотя сам автор был против этой публикации. За полтора месяца до выборов лагерь федералистов раскололся надвое.

Памфлет Гамильтона шокировал его политических сторонников, многие из них были склонны обвинять его в содействии победе республиканцев. А ведь Гамильтон, на минуточку, был лидером федералистов. Зато в лагере республиканцев торжествовали. Тем более, скандал разгорался: газета «Аристид» опубликовала ответное «Письмо генералу Гамильтону по поводу его критики президента Адамса», где автора памфлета обвинили в мелочности, недальновидности и действиях, направленных против интересов американского народа. Подобные письма от авторов, скрывавшихся под псевдонимами («Американец» и т.п.) стали появляться и в других газетах в разных штатах.

Как нетрудно догадаться, все эти споры продолжали играть на руку республиканцам. Те, кстати, усиленно подливали масла в огонь. С самой резкой критикой письма Гамильтона выступил некий Джеймс Читэм, республиканец и совладелец газеты New Daily Advertiser (штат Нью-Йорк). Он заявил, что Гамильтон на самом деле монархист, который много лет тайно старается уничтожить Конституцию (по тем временам, очень серьезные обвинения) и сейчас критикует Адамса, так как тот мешает его замыслам. Но спасение Америки, уверял Читэм, в поддержке Джефферсона и республиканцев, которые одни только и смогут остановить Гамильтона со товарищи.

Сам Адамс, кстати, в ходе кампании от публичных ответов воздержался. А в частной переписке утверждал, что публикация памфлета нанесла больший урон Гамильтону, чем ему и заявлял, что не держит на того зла, хоть и не является его поклонником: «У Гамильтона есть талант, и если он сможет обуздать свой нрав, то принесет еще больше пользы стране».

Подводя итог этой истории, отметим, что главным итогом этой публикации стало разрушение авторитета самого Гамильтона среди федералистов. И это, конечно, сыграло на руку республиканцам. В результате, после победы Джефферсона, он не смог стать и лидером оппозиции и фактически прекратил активную политическую жизнь.

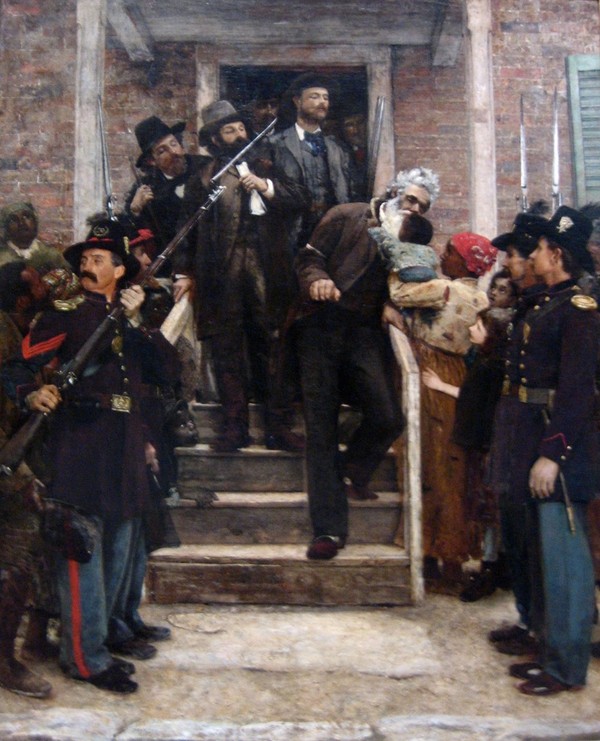

Он попытался вернуться в политику в 1804 году, когда принял активное участие в выборах губернатора Нью-Йорка, выпустив ряд острых памфлетов против кандидата Аарона Бёрра. В ответ тот вызвал Гамильтона на дуэль. Гамильтон, будучи противником, этой традиции, на дуэль пришел, но выстрелил в сторону, а вот Бёрр не промахнулся, оборвав жизнь оппонента. В общем, надо признать, с памфлетами Александру Гамильтону не везло фатально…

Дуэль Гамильтона и Бёрра

Избирательная борьба - 2

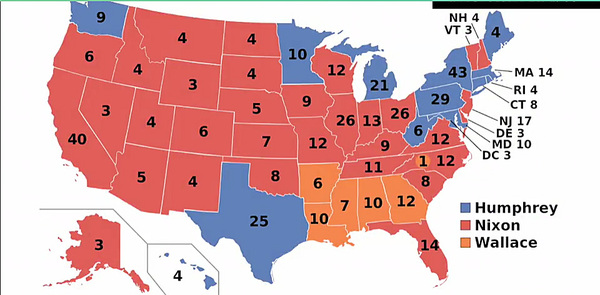

В ходе выборов ни одна пара кандидатов не обладала явным перевесом в коллегии выборщиков. Ожидалось, что Адамс и Пинкни выиграют в Новой Англии, хотя в отношении Нью-Джерси, Делавэра и Род-Айленда это было не столь очевидно. Джефферсон и Бёрр рассчитывали на победу в Виржинии, Нью-Йорке, Кентукки, Теннеси и Джорджии. К неопределившимся можно было отнести штаты Пенсильвания, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и Род-Айленд. Именно их позиция, должна была, в конечном счете, решить исход выборов.

Мы подробно рассмотрели письмо Гамильтона, которое, вполне возможно, стоило победы Адамсу. Но не стоит думать, что Джефферсон не подвергался нападкам оппонентов. Одна из самых известных – карикатура The Providential Detection («Божественное обнаружение»). В ней показано, как Бог обличает вероломство Джефферсона, поклоняющегося безбожной французской революции и стремящегося сжечь американскую конституцию. В стране, где христианство было государственной религией, а многие избиратели лично помнили события войны за независимость и принятие конституции, это были весьма серьезные обвинения.

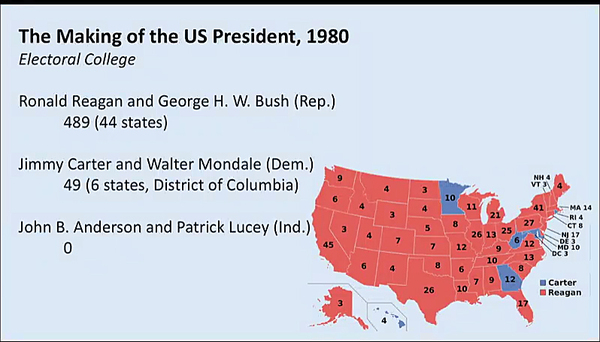

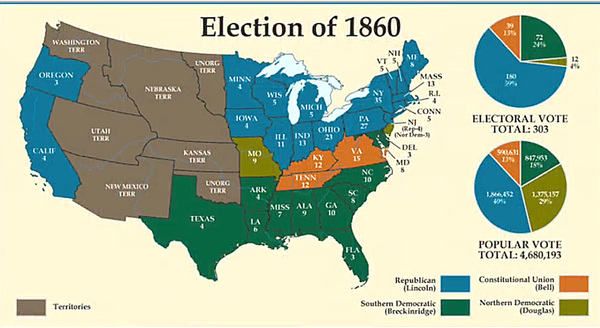

Так что, к моменту, когда коллегия выборщиков наконец собралась (3 декабря 1800 года) атмосфера была довольно накаленной. И результаты оказались неожиданными, особенно для федералистов. Джефферсон и Бёрр получили поддержку не только на Юге (как можно было ожидать), но и в Пенсильвании и Нью-Йорке (последний штат удалось «взять» благодаря активной агитационной кампании Бёрра). Всего им досталось по 73 голоса выборщиков, Адамс получил – 65 голосов, а Пинкни 64.

Такой результат был обусловлен двумя причинами. Во-первых, каждый выборщик мог располагать двумя голосами. Вторая причина заключается в большей дисциплинированности и организованности республиканцев. Но результат содержал неприятный для них момент: поскольку оба кандидата от республиканцев получили равное количество голосов, то и претендовать на пост президента тоже могли оба. Коллегия выборщиков оказалась в тупике.

В этом случае, согласно конституции, президента должен была выбирать нижняя палата Конгресса (Палата представителей). Там также сложилась интересная ситуация: республиканцы очень мощно провели выборы в Конгресс и имели большинство в его новом составе. Но его полномочия еще не начались, а федералисты доминировали в прежнем составе Конгресса, чьи полномочия, наоборот, заканчивались. И именно им предстояло делать окончательный выбор между Бёрром и Джефферсоном, то есть, между двумя неприемлемыми для них кандидатурами. И если бы им не удалось сделать этот непростой выбор в очень сжатые сроки, то с началом марта 1801 года страна оказалась бы в состоянии конституционного кризиса. Для федералистов это была не только угроза, но и соблазн: сбросить фигуры в проигранной партии и начать новую, где результаты могли сложиться совсем иные.

И когда 11 февраля 1801 года Конгресс собрался на заседание по этому вопросу, казалось, что все к этому идёт. Ведь даже способ голосования конгрессменов не удалось определить без жарких споров. Решили, что каждый штат будет иметь один голос. Затем началось голосование. И оба кандидата получили равное число голосов. Пришлось голосовать заново, но результат повторился. Так продолжалось снова и снова, пока, в последний день, имеющегося в распоряжении Конгресса срока, с перевесом в один голос не победил Джефферсон. Есть версия, что он договорился с конгрессменами-федералистами, пообещав им продолжить реализацию гамильтоновского фискального курса. Доказательств этой сделки нет, но став президентом, Джефферсон и впрямь сохранил в своей программе действий ряд важных моментов курса Гамильтона, которые до того критиковал.

Другие исследователи утверждают, что такое равное голосование было спровоцировано Аароном Бёрром, который увидел в кризисе возможность занять президентское кресло. Это тоже вполне правдоподобно, если вспомнить, что Бёрр был по натуре своей политтехнологом и в определенной степени авантюристом. Кстати, хоть Бёрр и стал вице-президентом, между ним и Джефферсоном отношения были довольно прохладными (это также может доказывать, что в той истории Бёрр вел свою игру).

О серьезности закулисной борьбы в эти февральские дни говорит и тот факт, что губернаторы Пенсильвании и Вирджинии начали мобилизацию отрядов милиции, намекнув, что таким образом подержат Джефферсона, если конгрессмены не в силах решить задачу сами.

Вслед за самим Джефферсоном, историки часто называют кампанию 1800 года «бескровной революцией». Насколько это оправданно, спорить можно долго. Как бы то ни было – 17 февраля 1801 года Томас Джефферсон стал третьим президентом САСШ, а страна успешно преодолела свой первый политический кризис. По результатам кампании был осуществлен мирный переход власти от одной политической группировки к другой, что по тем временам было делом весьма неординарным. Тем более, это были группировки с разной идеологией и разными доктринами внешней и внутренней политики. И это мирное разрешение кризиса стало важным прецедентом для американской истории и первой серьезной проверкой дееспособности американской конституции.

В своей инаугурационной речи 4 марта Томас Джефферсон признал, что выборы, по сути, раскололи страну на два лагеря. И теперь необходим обратный процесс. «Мы все федералисты и мы все республиканцы», - заявил он и пообещал следовать воле американского большинства республиканцев, но уважать права меньшинства федералистов.

Надо сказать, что американские политики извлекли уроки из кризиса и накануне следующих выборов была принята Двенадцатая поправка, изменившая порядок избрания президента, исключив возможность повторения сценария кампании 1800 года.