Когда-нибудь о 60–80-х годах XX века историки культуры будут рассказывать как о золотом веке отечественной детской иллюстрации, восхищаясь – насколько много было блестящих мастеров, как нереально высоко стояла планка.

Меня долго занимал вопрос – откуда взялось это великое поколение?

Почему они однажды пришли — все сразу, причем не один, не два, не десять даже – а целая плеяда мастеров в самом честном смысле этого слова.

И каждый – уникален и неповторим.

Спутать Калиновского с Иткиным, Сергея Алимова с Никой Гольц, Скобелева и Елисеева с Булатовым и Васильевым, или Чижикова с Владимирским не получится и у самого эстетически отсталого дикаря.

И поэтому каждый ребенок быстро понимал, что взгляд художника уникален, что искусство - это умение показать мир по-своему, а не так, как нравится большинству.

Сегодня картинки в детских книжках все чаще - одинаковые. Да, они яркие, милые и пушистые. Но одинаковые. Потому что издатель понимает - "ми-ми-ми" точно продастся. Авторский стиль - не факт.

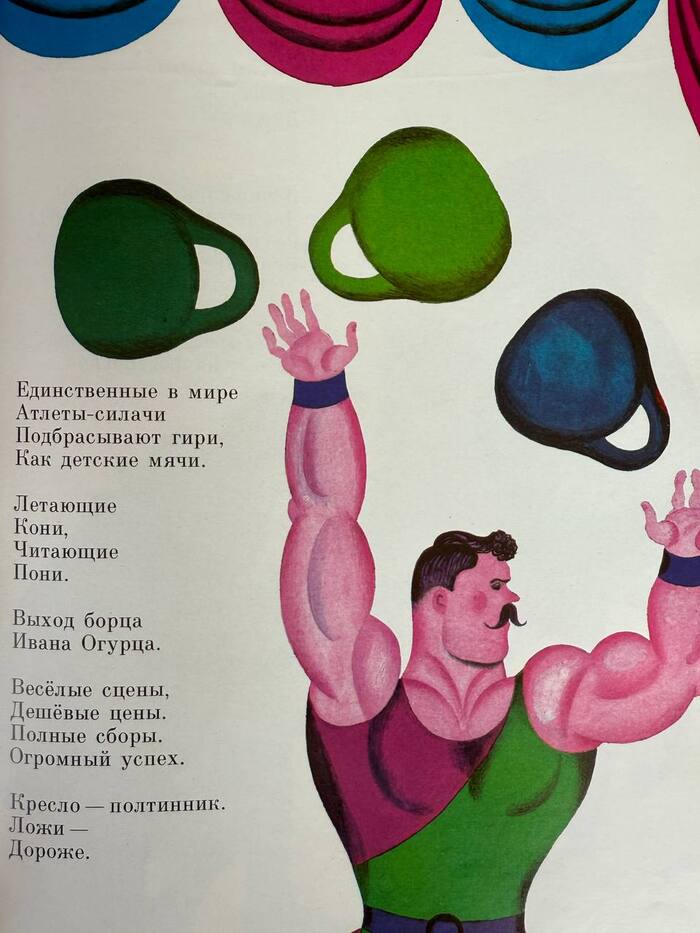

А тогда все было разным. Взять, к примеру, рисунки Льва Токмакова.

Сегодня они могут нравиться или не нравиться, но когда я был маленьким, у меня была книжка.

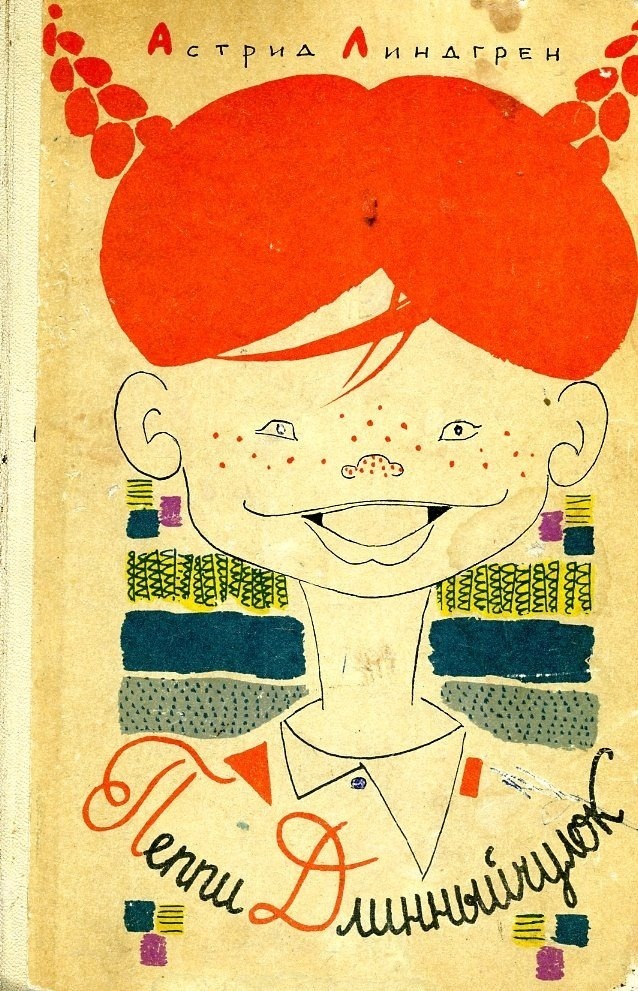

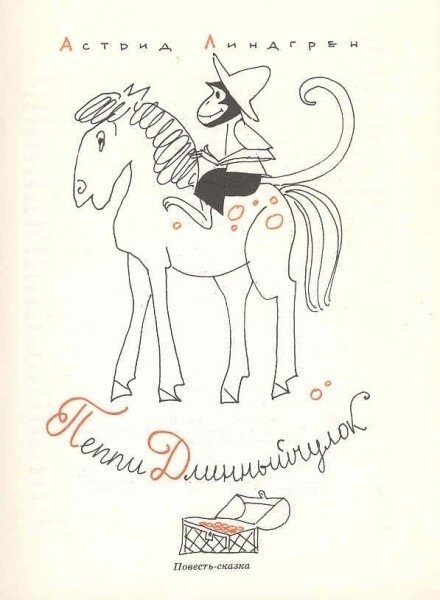

Книжку написала великая, как я сейчас понимаю, сказочница Астрид Линдгрен, перевела ее замечательный переводчик Лилиана Лунгина, а называлась она «Пеппи Длинныйчулок» — именно так, в два слова.

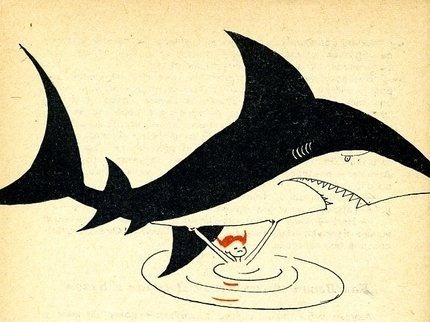

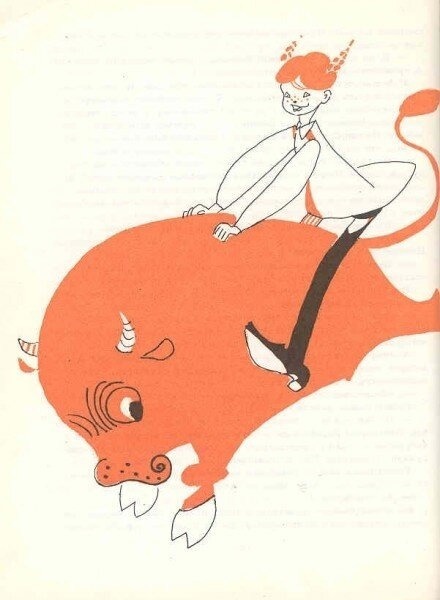

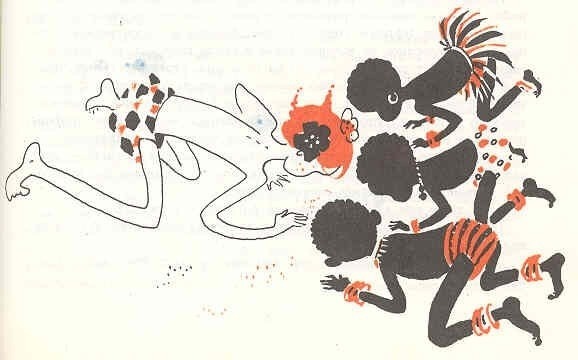

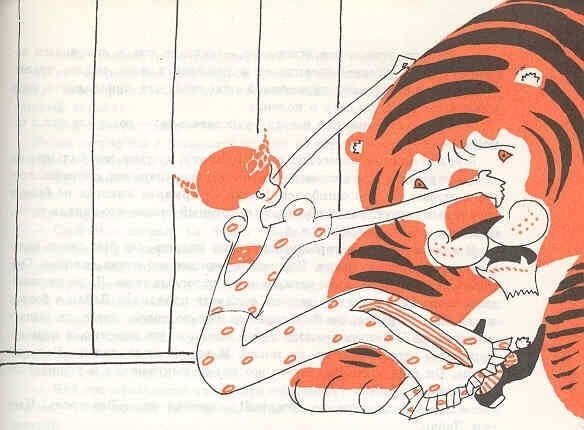

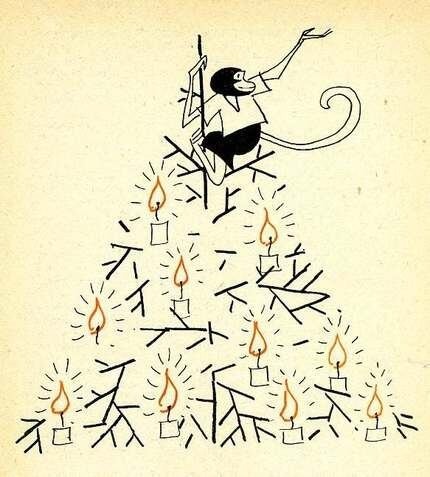

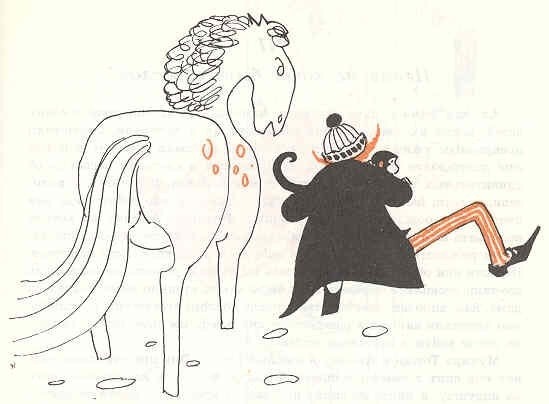

Книгу я обожал и зачитал просто в труху. Причем обожал не только из-за текста – в книге были совершенно роскошные цветные картинки с уведомлением: «Рисовал Лев Токмаков».

И я, еще не умея читать, рассматривал их столько, что со стороны, наверное, напоминал зависший компьютер.

Прошло очень много лет, книжку ветер перемен давным-давно унес куда-то вслед за детством.

Пришлось ее несколько лет назад покупать у букинистов заново — уже своим детям. Как же я был поражен, когда увидел, что иллюстрации-то были не цветные, а черно-белые, просто с добавлением оранжевой краски.

Теперь-то я знаю об этой работе Токмакова гораздо больше себя девятилетнего. Знаю, что Токмаков, прочитав, был по-настоящему очарован этой сказочной раскованностью автора и поэтому решил, что и иллюстрировать надо так же – не техникой, а чувством, на кураже, на импровизации.

Поэтому рисовал не как обычно, с карандашными набросками, а сразу набело, рапидографом прямо на бумаге.

Знаю, что покупатель виллы «Курица» в книжке – на самом деле большой друг Льва Алексеевича писатель Юрий Казаков, который в то время просто замучил всех рассказами о своем желании купить дачу в Тарусе, вот художник и не удержался от дружеской подначки. Знаю, что бархотки на шеях респектабельных дам уже на готовой иллюстрации пририсовала Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой.

Все знаю. Но до сих пор не понимаю – как?

Как он сделал так, что в памяти третьеклассника из маленького южного городка трехцветные рисунки остались цветными?

Откуда вообще взялась эта "новая волна" иллюстраторов в 50-60-е?

Почему это поколение умело своими рисунками не просто заинтересовать нас, маленьких, но и объяснить своими работами иногда не самые простые вещи?

Я долго донимал этим вопросом знакомых художников, пока один из этого поколения, Анатолий Елисеев, надолго задумавшись, не ответил: «Знаете, наверное, все-таки дело в том, что мы – дети войны. Мы… ну, в общем, мы рано много чего увидели и хлебнули - от недоедания и перешитой после взрослых одежды до дворовых драк в приблатненной в 40-е Москве. Поэтому, наверное, и стараемся всю жизнь сделать мир ярче, лучше... Волшебнее».

Вот почему я совершенно не удивился, когда в одном из интервью Льва Токмакова прочитал в ответ на традиционный вопрос о необходимости детскому художнику оставаться ребенком:

«Хотя иногда говорят, что детство у всех одинаковое, наверное, не следует забывать, что мое детство пришлось на предвоенные и военные годы. У нашего поколения к традиционным детским интересам добавлялась более высокая, чем в другие времена, ответственность».

Наверное, поэтому же многие из этого поколения искренне дружили друг с другом всю жизнь - что не очень часто встречается у творческих людей. Как мне признавалась Ника Гольц: "Когда мне нужно нарисовать какую-нибудь французскую средневековую прялку, я иногда, пользуясь привилегиями "единственной девочки", звоню Толе Иткину. Толя знает все, Толя нарисует и пришлет".

Сегодня это поколение художников практически ушло, остались самые стойкие - 95-летний Анатолий Елисеев, 94-летний Анатолий Иткин, 92-летний Эрик Булатов...

Как на этом фото: художники детской книги Анатолий Елисеев (слева), ушедший в позапрошлом году Николай Устинов и Анатолий Иткин (справа) в Российской государственной детской библиотеке.

Дай бог им здоровья - что тут еще скажешь?

В последнем поэтическом сборнике Льва Алексеевича Токмакова «Глаза бессонниц» заглавное стихотворение начинается такими строчками:

Уезжают люди на троллейбусах —

Остается номер телефона.

Улетают люди самолетами —

Остается их почтовый адрес.

Человечество может спать спокойно:

Память упакована в бумажку.

Память об ушедших детских иллюстраторах действительно "упакована в бумажку" - в картинки на бумажных листах. Спрятана под картонными обложками книг.

И нет, наверное, лучше места для хранения.

_______________________________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame