Первые гвардейские корабли Советского Союза

Они появились в один из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны — 3 апреля 1942 года

Морская гвардия России ведет свою историю с первой четверти XIX века. Первая военно-морская часть русской императорской гвардии — Гвардейский экипаж — был сформирован только в 1810 году, на 110 лет позднее первых сухопутных гвардейских частей. После Октябрьской революции было ликвидировано само понятие о гвардии, а возвращение гвардейских званий в советском флоте опять произошло чуть позднее, чем в армии! Первые гвардейские части сухопутных войск в СССР появились 18 сентября 1941 года, а первые гвардейские корабли получили звания гвардейских только 3 апреля 1942 года. Приказом № 72 Народного комиссара Военно-морского флота адмирала Николая Кузнецова гвардейскими стали четыре подводные лодки Северного флота: Д-3 «Красногвардеец», подводная лодка «К-22», «М-171» и «М-174». Из состава Краснознаменного Балтийского флота первыми гвардейскими кораблями стали эскадренный миноносец «Стойкий», минный заградитель «Марти» и тральщик «Гафель». И только один боевой корабль Черноморского флота был удостоен гвардейского звания, но зато это был самый крупный и мощный корабль — крейсер «Красный Кавказ».

Справедливости ради нужно сказать, что чуть раньше гвардейские звания получили морская пехота и морские летчики, сражавшиеся рука об руку с бойцами Красной Армии с первых дней войны. Первой 5 января 1942 года гвардейского звания удостоилась 71-я морская стрелковая бригада, переименованная во 2-ю гвардейскую стрелковую бригаду. 8 января гвардейскими стали еще четыре военно-морских части: три балтийских авиаполка (1-й минно-торпедный и 5-й и 13-й истребительные, после переформированные в 1-й гвардейский минно-торпедный и 3-й и 4-й гвардейские истребительные) и один авиаполк Северного флота — 72-й смешанный, после присвоения звания ставший 2-м гвардейским истребительным. А 18 марта 1942 года звание гвардейского присвоили 75-й морской стрелковой бригаде, ставшей 3-й гвардейской стрелковой бригадой

До конца войны число гвардейских кораблей, частей и соединений советского ВМФ существенно выросло: 18 надводных кораблей и 16 подводных лодок, 13 дивизионов боевых катеров, две авиадивизии, 20 авиаполков, два зенитно-артиллерийских полка, бригада морской пехоты и морская железнодорожная артиллерийская бригада. Последним гвардейским подразделением на флоте в годы войны 26 сентября 1945 года стал 6-й истребительный авиаполк, после присвоения переименованный в 22-й гвардейский истребительный авиаполк Тихоокеанского флота.

Но как бы ни были велики заслуги морских пехотинцев и морских летчиков, флот — это в первую очередь боевые корабли. Именно поэтому днем рождения морской гвардии в советском ВМФ принято считать именно 3 апреля 1942 года. А первые гвардейские корабли достойны того, чтобы пусть коротко, но рассказать о судьбе и боевом пути каждого из них.

Гвардейская подводная лодка Д-3 «Красногвардеец»

Подлодка Д-3 была третьей лодкой первого советского проекта больших подводных лодок — серии I. Заложена на Балтийском заводе 5 марта 1927 года, 14 ноября 1931 года вошла в состав морских сил Балтийского моря, а 21 сентября 1933 года, совершив переход из Ленинграда в Мурманск — в состав Северной военной флотилии. В феврале 1935 года подлодка, задействованная в операции по обеспечению деятельности первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1» впервые в истории мирового подводного флота совершила 30-минутное подледное плавание. В годы Великой Отечественной войны лодка совершила семь боевых походов и не вернулась из восьмого. Д-3 стала первой в ВМФ СССР подлодкой, удостоенной и звания Краснознаменной (орденом Боевого Красного знамени «Красногвардейца» наградили 17 января 1942 года), и звания гвардейской. По официальным данным советской стороны, на счет «Красногвардейца», совершившего 12 торпедных атак и выпустившего 30 торпед, записаны 8 потопленных судов общим водоизмещением 28 140 брт и одно поврежденное водоизмещением 3200 брт.

Гвардейская подводная лодка «К-22»

Эта субмарина фактически повторила судьбу Д-3: те же восемь боевых походов, последний из которых закончился исчезновением лодки, то же вступление в строй сначала Балтийского, а потом уже Северного флота. Лодка была заложена в Ленинграде на заводе № 196 5 января 1938 года по проекту серии XVI — самых крупных советских подлодок довоенного периода — и уже через десять месяцев спущена на воду. 7 августа 1940 года лодка вошла в состав Балтийского, а 30 октября 1941 года, после перехода по Беломорско-Балтийскому каналу — Северного флота. На боевом счету К-22 числится 9 потопленных судов — транспортных и вспомогательных, а также боевых кораблей. 7 февраля 1943 года субмарина в последний раз вышла на связь с подлодкой К-3, с которой совершала совместный боевой поход, и больше о ней ничего не известно.

Гвардейская подводная лодка «М-171»

Подлодка типа «Малютка» XII серии заложена на заводе №196 в Ленинграде 10 сентября 1936 года, через 10 месяцев спущена на воду, а 25 декабря 1937 года вошла в состав Балтийского флота под литерой М-87. Полтора года спустя, 21 июня 1939 года лодка, пройдя Беломорканалом, добралась до Мурманска и вошла в состав Северного флота уже под обозначением М-171. Именно с этой литерой лодка и заслужила свою боевую славу, совершив за годы Великой Отечественной войны 29 боевых походов, выполнила 20 торпедных атак, выпустила 38 торпед и записала на свой счет два достоверных трофея: потопленный 29 апреля 1942 года немецкий транспорт «Curityba» (4969 брт) и поврежденный 29 января 1943 года германский транспорт «Ilona Siemers» (3245 брт). Подлодка служила в составе советского ВМФ до 1960 года: в 1945-м она вернулась на Балтику уже в качестве подводного минного заградителя, в 1950-м перешла в подкласс учебных, а 30 июня 1960 года, после 23 лет службы, исключена из списков судов ВМФ.

Гвардейская подводная лодка «М-174»

Как и подлодка М-171, М-174 была заложена в Ленинграде, но чуть позже — 29 апреля 1937 года, и при закладке получила литерное обозначение М-91. 7 июля 1938 года ее спустили на воду, а 21 июня 1938 года она вошла в состав Балтийского флота. На Север обе «Малютки» попали одновременно, совершив переход по Беломорско-Балтийскому каналу с 15 мая по 19 июня 1939 года. В состав Северного флота лодку включили 21 июня 1939 года уже с именем М-174, и она успела совершить один боевой поход во время Зимней войны 1939-40 годов, правда, не добившись успеха. В годы Великой Отечественной войны лодка совершила 17 боевых походов, но из последнего, начатого 14 октября 1943 года, не вернулась. Во время службы М-174 совершила 3 торпедные атаки и выпустила 5 торпед, записав на свой счет достоверно подтвержденный немецкий транспорт «Emshörn» (4301 брт), потопленный 21 декабря 1941 года.

Подводная лодка, потопившая фашистский транспорт, подошла к причалу базы.

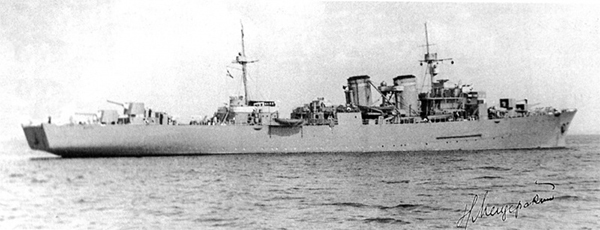

Гвардейский эскадренный миноносец «Стойкий»

Этот эсминец был заложен в Ленинграде, на заводе №190 26 августа 1936 года по самому массовому довоенному проекту советских эсминцев. 26 декабря 1938 его спустили на воду, а 18 октября 1940 года «Стойкий» вступил в строй и вошел в состав Краснознаменного Балтийского флота. Он воевал с первого же дня войны, а славу этому кораблю принесло участие в уникальной операции по эвакуации советского гарнизона полуострова Ханко. Отряд кораблей для этой операции был сформирован 30 октября 1941 года, и в него, помимо многих других, вошли «Стойкий» и два других первых гвардейских корабля на Балтике — минзаградитель «Марти» и тральщик «Гафель». Но именно на «Стойком» держал флаг командующий эскадрой и руководитель операции вице-адмирал Валентин Дрозд, чье имя кораблю присвоили 13 февраля 1943 года, после гибели командующего. Эсминец прослужил на Балтике до 1960 года, последнее время — в качестве судна-цели.

Гвардейский минный заградитель «Марти»

Это самый старший среди всех первых гвардейский кораблей советского ВМФ. 1 октября 1983 года его заложили на датской верфи как царскую паровую яхту «Штандарт», и после спуска на воду 21 марта 1895 года он стал любимой яхтой последнего русского императора Николая II. В 1917 году на его борту располагался Центробалт — командование революционных матросов, а после легендарного Ледового похода из Гельсингфорса в Кронштадт яхту поставили на хранение. И только в 1936 году корабль вернулся на службу: его переоборудовали в минный заградитель. Войну «Марти», получивший это имя в 1938 году, встретил 22 июня на рейде Таллина, а уже в ночь на 23 июня вышел на первую боевую постановку мин. Всего за время войны «Марти» совершил 12 боевых походов, поставил 3159 мин и сбил 6 самолетов противника. Он оставался в строю до 1961 года, принеся последнюю пользу флоту как корабль-мишень для ракетных стрельб.

Минный заградитель «Марти»

Гвардейский тральщик «Гафель»

Еще один участник легендарного похода к Ханко, тральщик «Гафель» был заложен в Ленинграде 12 октября 1937 года по проекту 53у — самому массовому проекту базовых тральщиков 1930-40 годов. 23 июля 1939 года он вступил в строй и вошел в состав Балтфлота. Участвовал в Зимней войне, встретил войну в Кронштадте, прославился как активный участник эвакуации защитников Ханко, занимался тралением до конца войны и закончил службу на флоте 1 сентября 1955 года.

Гвардейский крейсер «Красный Кавказ»

Был заложен в Николаеве в 1913 году как легкий крейсер «Адмирал Лазарев», но в 1918 году строительство прервали. Возобновилось оно только в 1927 году, уже после того, как корабль переименовали в «Красный Кавказ». Он вступил в строй 25 января 1932 года, став самым современным на тот момент кораблем советского флота — и последним в его составе, который был заложен еще в царской России. Войну крейсер встретил в Севастополе, и уже 23 и 24 июня занялся постановкой минных заграждений на подходах к Севастопольской гавани. «Красный Кавказ» участвовал в обороне Одессы и Севастополя, в Керченско-Феодосийском десанте в конце декабря 1941 года. Именно в Феодосии 4 января 1942 года во время бомбежки крейсер получил тяжелейшие повреждения, которые на полгода поставили его на ремонт. Но уже в августе 1942-го «Красный Кавказ» вернулся в строй, и служил до 21 ноября 1952 года, когда, уже разоруженный и превращенный в корабль-мишень, сослужил последнюю службу, приняв в себя противокорабельную крылатую ракету с бомбардировщика Ту-4. Символично, что произошло это в районе Феодосии, а из списков судов флота корабль исключили 3 января 1953 года.