Лига слаботочников

Про видеонаблюдение. Техническое №хх+3. Старый комп.

Очень часто клиенты говорят, что у них есть старый комп и его надо применить под видеонаблюдение, чтобы не выбрасывать. И каждый раз приходится объяснять одно и то же:

Старый комп и видеонаблюдение несовместимы. Вообще.

Почему из компа нельзя сделать регистратор:

- производительность: старый комп просто не потянет камеры с высоким разрешением.

- энергопотребление: старый комп жрет 300-400Вт, что вытекает за год в 3-5 тысяч рублей только за этот ящик. Регистратор жрет 10Вт. (20-30Вт с диском)

- надежность: сколько проработает старый комп, пока не повиснет? А регистратор не повиснет.

- Стоимость: плата видеозахвата стоит заведомо многократно дороже видеорегистратора с аналогичными характеристиками.

К вопросу о производительности: intel Core i7 4 поколения с трудом тянет 25 потоков в 1080р с ограничением битрейта до 1 мегабита. Это не старый комп.

Старый комп на полноценном пентиуме с 775 сокетом и неважно каким объемом памяти и неважно какой оперативкой тянет с трудом 4 потока в 1080р.

Старый комп на intel core i3 с видяхой GTX1050 НЕ ТЯНЕТ 1 поток от 1 камеры в 4МП с сжатием h.265. Вообще не тянет, даже 1 камеру.

Причина не в том, что в регистраторах стоят супермощные процессоры. Просто они заточены делать одну операцию, но очень быстро. А универсальный домашний комп этого делать не может. А вот китайский регистратор за стоимость хлама 10-летней давности, справляется с нужным количеством видеопотоков.

Вопрос с компьютерными системами актуален лишь в случаях всякой расширенной аналитики и интеграции с другим оборудованием. Но бюджеты систем видеонаблюдения с платным ПО таковы, что домашнему пользователю этого точно не осилить.

Поэтому есть только 1 правильное решение:

Видеорегистратор + камеры + жесткий диск + любой монитор. Дёшево. Эффективно. Надежно.

Домашнему пользователю или на маленьком объекте бОльшего не надо.

Нужна помощь с настройкой видеонаблюдения.

Дано: частный дом, роутер tp-link archer c1200 подключенный с сети интернет, скорость передачи 100мбит/с.

Нужно сделать видеонаблюдение в виде 3-4 камер, запись с которых будет сохраняться (2-3 суток записи хотя бы).

Вопросы: 1) Одного роутера не хватает, весь дом не покрывает, хотя размеры 10х12м. Скорее всего придется ставит второй.

2) Ставить wifi камеры или обычные, проводные, подключенные через витую пару?

3) Хватит ли 100мбит/с на 3-4 камеры и 2-3 ноута с включенным видео в fullhd? Или нужен 1 Гбит/с?

4) Для сохранения записи нужно ставить ПК с неким регистратором, который будет писать видео на физический носитель? Или есть какие то веб-сервисы позволяющие записывать и просматривать запись удаленно?

Пост первый, тапками не кидайте. Заранее благодарен!

Видеонаблюдение. Техническое №хх+2. Про вайфай.

Сейчас налетят вОроны и начнут хаять описанный мною текст. А мне пофиг: я просто хочу донести возможные ошибки для других, чтобы они в это не вляпались. Ибо не у всех есть доступ к дорогому профессиональному оборудованию провайдерского уровня, где эту проблему можно решить (частично, но можно). У большинства техников оборудование будет класса SOHO, а оно ... работать не будет. И ниже я напишу, почему.

Текст будет написан простым русским языком с значительными упрощениями, т.к. термины здесь не нужны. Нужны факты.

Аксиома: Вайфай и видеонаблюдение на дешевом оборудовании не совместимы.

Исключения:

1. В Вашей системе видеонаблюдения 1-5 камер на вайфае (не 50). И Вы готовы к проблемам с изображением.

2. Вы получили задачу смонтировать временную линию связи с камерами на период запуска оптики

3. Вы работаете в зоне техногенной катастрофы, кабель тянуть запрещено

4. Вы ставите камеру за линией ЛЭП или за железной дорогой - согласование прокладки кабеля займет месяцы

5. Вы ставите камеру на работающем башенном кране или другом движущемся оборудовании.

6. Вы ставите камеры дома под свою ответственность и за проблемы с качеством не отвечаете.

7. Похожие ситуации...

А теперь я постараюсь рассказать, почему всё так плохо, основываясь на своем опыте и своих знаниях работы с компьютерными сетями, в т.ч. на вайфае. И что сделать, чтобы оно работало качественно для ситуаций 1-5 из списка.

Что такое потоковое видео в формате h.264-265? Это набор из 1 ключевого (полноценного кадра) и 10-500 кадров, включающих в себя только изменение относительно предыдущего. Для видеорегистратора с небольшим буфером входящих пакетов важно, чтобы кадры приходили последовательно (ну или хотя бы почти последовательно). Для видеосерверов это менее критично, т.к. там буфер побольше.

То есть, по порядку должны приходить кадры: 1,2,3,4,5,6,7,8,9....400 и т.д.

А если из-за потерь пакетов и повторной отправки будет приходить 1?2?//?5?6?7?3?4?8?9//400? то ничего не произойдет: пакеты накопятся в буфере видеорегистратора, он соберет последовательность и запишет на диск. Это нормальная ситуация для кабельных сетей - время прохождения пакетов измеряется в единицах или десятках миллисекунд, ответ о неполучении сформируется через несколько десятков миллисекунд, после чего придет повторный пакет.

Если Вы отправите командой "ping" опрос до устройства в проводной сети, то получите ответ с цифрами 1-50 миллисекунд. Например "ping 8.8.8.8 /l 1000 /t"

Выводы:

Запомним эту цифру: 1-50 мс. И то, что нам нужна четкая последовательность поступления кадров с небольшой задержкой по времени.

Что такое вайфай? Это интернет, да :) На самом деле по беспроводным каналам передаются не чистые TCP-пакеты. Они сначала копятся в буфере точки доступа, потом фасуются в ее контейнеры, которые весьма большие и медленные, а потом передаются с контролем качества.

И если мы пропингуем тяжело загруженную вайфай сеть командой "ping 8.8.8.8 /l 1000 /t", то можем увидеть цифры в сотнях миллисекунд. Время ответа будет зависеть от нескольких факторов:

- уровень сигнала

- качество сигнала

- загруженность канала другими устройствами

- скорость, на которой установлено соединение

- и самое важное: нагрузка на беспроводную сеть.

И вот тут мы сталкиваемся с неприятностью: при тяжелой загрузке время прохождения пакетов уже сотни миллисекунд. В случае, если 1-2 контейнера потерялись, точка доступа отправит повтор. Но этот повтор физически поступит через полсекунды-секунду.

И получаем мы 1,2,3,4,...210,211,212,...5,6,7,8, А это уже превышает емкость буфера видеорегистратора. Видеорегистратор отключает запись потока и ждет новый ключевой кадр (а он может и через 30 секунд поступить, если так настроена камера). Получаем пропуск в видеопотоке на записи и погасание изображения на экране.

Как работает сеть вайфай: дешевые точки доступа автоматически настраивают свою скорость исходя из параметров силы и качества сигнала до каждого устройства-клиента.

Например: Вы поставили вокруг своего дома 5 камер с вайфаем. 4 из них с хорошим сигналом, а пятая за 3 бетонными стенами. Сейчас всё работает: скорость точки доступа 50 мегабит, поток с камер по 4 мегабита, всё хорошо. Ночью накрыл сильный туман: качество сигнала сильно ухудшилось: точка доступа начинает терять связь с камерой 5, вследствие чего она снижает скорость до 2 мегабит и получает хороший уверенный сигнал от всех 5 камер. Вот только 2 мегабита не хватает для 5 камер и вся система ложится. Утром Вы приходите, перезагружаете точку доступа, она соединяется на скорости 50 мегабит и снова всё хорошо до нового тумана.

(в чуть более дорогих точках доступа можно настроить порог ниже которого скорость опускаться не будет, но камера 5 всё равно отвалится, зато останутся 1-4)

Еще есть проблема в реальной пропускной способности канала: в нормальных условиях промзоны или города, с высоким уровнем помех, с большим количеством оборудования, работающего на такой же частоте, с дешевыми точками доступа ширина канала для скорости 54 мегабита будет мегабит 20 (не 45-50, а именно 20). Конечно, на оборудовании 5ГГЦ, провайдерского класса можно получить больше. Но если у Вас на крыше висит TPLINK за 2000р., то надо закладывать именно такую скорость.

Важно: при снижении уровня сигнала (дождь, снег, туман) реальная ширина канала уменьшается. А вот поток с камер увеличивается, т.к. при наличии в кадре снега или тумана, каждый кадр занимает больше байт, чем при статичной картинке. И в какой -то момент Ваш поток данных перестает влезать в уменьшившийся канал точки доступа. Камеры начинают мигать и отваливаться.

А еще, есть проблема с лицензированием радиочастотного диапазона: вайфай всё еще работает в запрещенном диапазоне частот, на него надо получать разрешение (штрафы на юрлицо начинаются от 400 т.р., если что).

Если Вы всё еще хотите использовать видеонаблюдение на вайфае, то дальше я напишу несколько слов, которые Вам помогут. Ценовой диапазон оборудования самый дешевый.

- Используйте отдельную пару передатчиков на каждое направление, не ставьте всенаправленные антенны.

- нельзя связывать 2 удаленных точки на одну центральную: работать не будет.

- Используйте только режим беспроводного моста (WDS) в настройках точки доступа: при этом сеть не используется никакими другими устройствами, это сказывается на надежности связи

- По возможности ставьте нижнюю границу скорости: при плохой погоде камера будет моргать, но при восстановлении сигнала всё восстановится само.

- Учитывайте ширину канала беспроводной сети: на 1 паре передатчиков не должно висеть более 3-4 камер.

- Настраивайте параметры потока камеры: ключевой кадр как можно чаще! Это приведет к сильному увеличению потока, но при потере последовательности кадров видеопоток восстановится быстрее.

- Снижайте битрейт, не забывайте про суб-поток.

- Если клиент хочет вайфай на своей территории - пусть сначала получит разрешение на использование частоты в связьнадзоре. Если уже получил - пусть распишется в том, что система будет ненадежной.

И пара историй из практики: год 2015 примерно (микротики и убикьюти еще не зашли в наш регион)

Объект 1. Большая территория, камер немного. Рвется оптика при проведении масштабных раскопок: ремонт оптики временно невозможен - надо делать растяжку в 300 метров, но нет подходящих опор. На отвалившемся сегменте 5 видеокамер по 4 МП, поток был 8 мегабит с камеры. Мы ставим заранее настроенный комплект уличных точек доступа TPLink 5210W (или похожие), который хранится на случай подобных аварий на моем складе. Комплект настроен в режим WDS, скорость 54 мегабита, реальный канал считаю как 20. (не забываем, что это стройка с помехами и т.д.). На камерах снижаем поток до 2 мегабит с каждой, прописываем ключевой кадр вместо 20 секунд на 1 секунду. Получаем ровное видео без потерь (канал 20+, нагрузка 10) с резервом на случай ухудшения погодных условий. Успешно переживаем стройку и восстанавливаем оптику.

Объект 2: промбаза с оптикой по периметру. Один сегмент оптики демонтируется для выполнения строительных работ. Так же ставим вместо него беспроводной мост в виде пары уже настроенных точек доступа. В итоге получаем стабильный канал, так же перенастраиваем камеры. Период строительства успешно переживаем на вайфай канале. Но в условиях сильного дождя были заметны мигания камер: уровень сигнала падал, поток с камер рос. Клиента устраивало, т.к. альтернативы "задаром" не было.

Проблема с питанием на ноутбуке Asus X553MA, возможно КЗ

Менял планку памяти в ноутбуке Asus X553MA. При обратной сборке, при подключении АКБ, такое ощущение, что закоротил что-то. Мигнули диоды Питание/Зарядка на торце ноутбука.

После этого ноутбук более не включается, при этом из под материнской карты раздается высокочастотный писк. Пробовал с подключенной и отключенной АКБ - с подключенным внешним БП.

В чем может быть проблема и во сколько может обойтись ремонт?

Буду благодарен помощи с ремонтом. Спасибо.

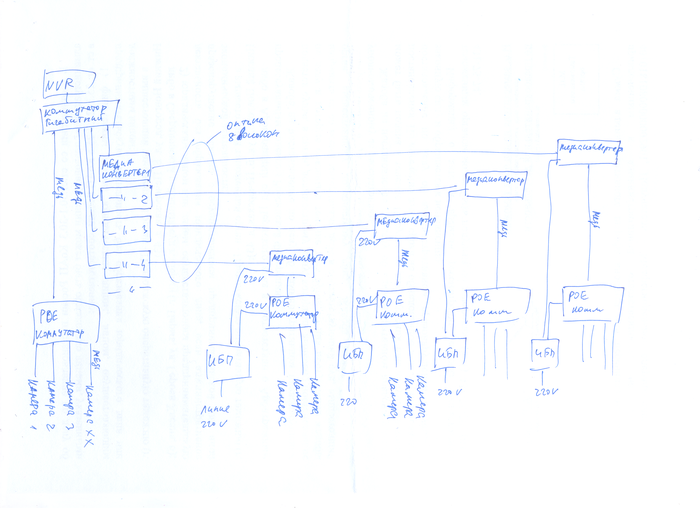

Про видеонаблюдение. Техническое. №хх+1

Про структурную схему системы видеонаблюдения на IP камерах

Моё видение. С расшифровкой.

Картинка страшная, ибо чертежи по ночам я чертить не планирую. Спать хочется.

На приведенной схеме возможно поменять медиаконвертеры на SFP-модули, если стоят жирные коммутаторы. И вообще поменять оптику на гигабитные медные линии, если объект имеет небольшую площадь и все линии укладываются в 100м. (да, именно 100, хотя работает "100 мегабит" до 250 метров на специальных коммутаторах, снижающих скорость до 10 реальных)

Ключевые параметры:

Кабель: медный, кат.5е. Для помещений - комнатный белый (цветной), для улицы - черный с полиэтиленовой жесткой оболочкой. Для растяжки - со струной. Только медь: Cu, Copper, не композит: CCA, ССS и прочий гавнолин

Коммутаторы: POE с раздельным питанием на порты (у суперэконом коммутаторов при замыкании любого из портов, падает питание всего коммутатора). Если коммутаторы большие от 16 и более портов, то один порт обязательно гигабитный.

Центральный коммутатор без POE, зато все порты должны быть гигабитными.

И очень хорошо, если коммутаторы окажутся не нонейм и не Dlink дешевых серий.

Из дешевого хорошо показали себя телесиськи (Allied telesis) на 24+4 гигабитных порта

Магистральные линии:

а) оптика. Не гирляндой. Каждый коммутатор (или куст коммутаторов в отдельном здании например) на отдельном волокне. Смерть одного волокна или медиаконвертера кладёт только 1 часть объекта. Количество волокон дублировано при наличии возможности: на каждой точке разварено 2 волокна: рабочее и резервное.

б) гигабитная медь: расстояние до 100м, качественный кабель. Актуально при небольших размерах объекта. Недопустимо строить гирлянды (когда стоят коммутаторы-повторители). Всё это однажды упадёт.

Камеры:

если быть честным, то любые камеры с поддержкой POE и адекватной начинкой. Иногда дешевый кЕтай с алишечки может работать лучше дорогих сертифицированных камер. Но, не уверен - не рискуй.

Калькулятор:

А он нужен для нескольких целей:

- посчитать нагрузку на пропускную способность кабеля (100 мегабит или 1000 мегабит между коммутаторами). Ниже расшифрую.

- Посчитать длины кабелей в отрезках, чтобы правильно распределить каждую бухту без остатков и обрезков.

Питание:

Если оптика, то:

- отдельный ИБП на каждой точке. Наличие заземления.

Если медь в роли магистрали (т.е. расстояния небольшие), строго общая линия питания всех ИБП: от 1 группы автоматов с 1 фазы. Т.е. питание берется там же, где запитан видеорегистратор.

Обоснование: личный опыт. Бывает перекос фаз или еще какая хрень, но если коммутаторы запитаны каждый х.з. откуда, то они обязательно виснут или теряют порты в грозы пачками.

Запитанные из одной точки порты почти не теряют.

Расчет пропускной способности:

- Видеорегистратора: самые жирные видеорегистраторы переваривают до 300 мегабит входящего трафика. Не забываем, что считать надо одновременно оба потока: основной и дополнительный. Дешевые серии могут обрабатывать от 40 до 180 мегабит. Это важно учесть.

Например, 32 камеры, поток 4 мегабита основной, 1 мегабит дополнительный. Итого 160 мегабит в CBR и ДО 160 мегабит в VBR. Если видеорегистратор умеет только 100 мегабит, то он "упадет" - начнет тормозить, глючить, терять изображение с камер. Необходим запас в 30-50% на непредвиденные расходы (коллизии, повтор пакетов и т.д.).

- Кабельной линии: гигабитная линия в реальности дает от 200 до 300 мегабит. В лабораторных условиях до 400, но Вы этого не получите. Ориентируйтесь на 200-250 реальных мегабит. 100-мегабитная линия в идеальных условиях дает 70 мегабит. В реальных, когда устройств в сети много, из-за коллизий скорость будет не выше 40-50 мегабит. Поэтому, 16 камер по 5 мегабит с каждой не будут стабильно работать на 100-мегабитном линке, хотя цифра 100 не достигается.

Что такое коллизии - читайте на Википедии.

Пожалуйста напомните, что еще я обещал рассказать.

Помогите найти кабель для аналогового видеонаблюдения.

Суть такая,есть кабель RG-59U CCS Netko japan 75ohm. Изоляция у него дерьмо редкосное и рвется пальцами.На работе скоро зима, и бывает -50. С этим кабелем мое видеонаблюдение не переживет т.к. часто кабель нужно демонтировать. Нужен аналог этого куска дерьма но чтобы прокладка могла вестись в -40 хотя бы и потолще изоляция была.