Непристойность и плодородие. Откуда в древности появились обезьяны и святые-монстры

Hieronymus Bosch. «Tondal's Vision»

Изображение: Spikeartmagazine.com

15 ноября будут объявлены лауреаты премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». «Страдающее Средневековье» — одна из книг-финалистов. В христианской иконографии священное переплеталось с комичным, монструозным и непристойным. Многое из того, что сегодня кажется возмутительным святотатством, в Средневековье, эпоху почти всеобщей религиозности, было вполне в порядке вещей: обезьяны на полях древних текстов, непристойные фигуры на стенах церквей и святые в монструозном обличье. Откуда взялись эти образы и как они связаны с последующим развитием мирового искусства, рассказывает книга «Страдающее Средневековье», выпущенная по инициативе сообщества любителей истории, объединившего почти полмиллиона подписчиков. Ее авторы: Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман. «Лента.ру» публикует фрагмент текста с разрешения издательства АСТ.

Назад в Средневековье

Когда вспыхивает очередной спор об оскорблении религиозных чувств, часто кажется, что священное так уязвимо, что любое соседство с мирским, не говоря уже о непристойном, для него опасно и пагубно; что священные символы, стоит их поместить в какой-то смешной или слишком низкий контекст, тут же оказываются осквернены. Это понятно, поскольку сама суть сакрального состоит в том, что оно возносится (или скорее его возносят) над профанным и повседневным. Однако столь острый страх за святыни — это одновременно признак их уязвимости, попытка гарантировать им почтение во все более светском социуме, искусственно навязать возвышенный тон при всяком упоминании о божественном. В Средневековье, когда религия пронизывала все стороны жизни, священное так не боялось ни заражения миром, ни даже смеха в свой адрес.

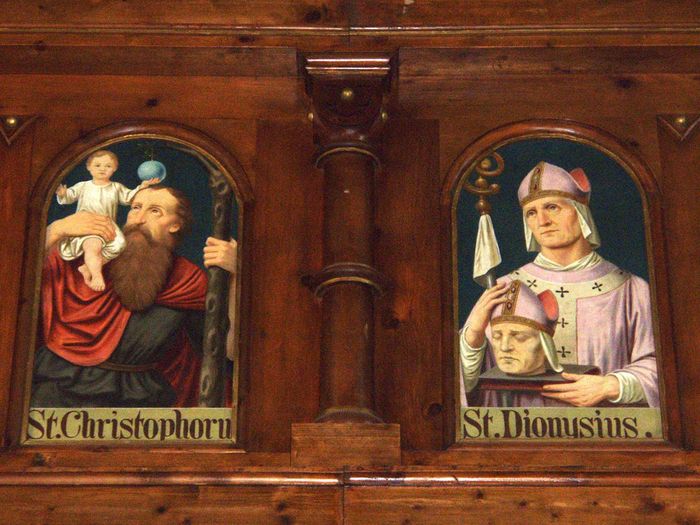

Потому в этой книге мы решили рассказать о странных — конечно, на современный взгляд — гранях сакрального. О том, как в средневековой иконографии легко сочетались вещи, которые со времен Реформации и Контрреформации либо вовсе стали несовместимы, либо сходятся не так часто. Это священное и комическое (пародийные маргиналии, украшавшие поля Псалтирей и Часословов); священное и «непристойное» («эксгибиционистские» фигуры, которые вырезали на стенах романских храмов, или многочисленные образы, где художники акцентировали внимание зрителя на члене младенца Иисуса); священное и монструозное (изображения Моисея с рогами или Троицы в виде человека с тремя головами); священное и приземленно-бытовое (сравнение Страстей Христа с жаркой мяса или изображения повитух, которые решили закусить в комнате, где только что родилась Дева Мария).

Сакральное искусство Средневековья не сторонилось тем, связанных с сексуальностью. Мы расскажем о том, как отношения Иисуса с его матерью и святыми часто описывались с помощью образов земной любви, а сам Богочеловек соединял в себе мужские и женские черты. Вопреки привычному для того времени распределению мужских и женских ролей, в Святом семействе на первый план порой выдвигались женщины, которым приписывали особый авторитет и власть спасать верующих, а мужчины оставались в тени, как незаметные, а то и вовсе комичные персонажи.

Мы предлагаем отправиться на пограничье христианской иконографии, где священные образы и символы обретают иной, уже не христианский — или, как минимум, не церковный — смысл: нимбы с голов святых переходят к куртуазным персонификациям, вроде Бога Любви, а фигуры Христа или Девы Марии на иллюстрациях к трактатам алхимиков превращаются в символы различных веществ и их трансмутаций.

(…)

Маргиналии: ничего святого

Листая Часослов, заказанный в начале XIV века для некой французской дамы, мы наткнемся на странного человечка в колпаке, напоминающем митру епископа. У него нет рук, зато есть огромный фаллос, который заканчивается ладонью, сложенной в жесте благословения. Кто-то из читателей позже наскоро зарисовал столь вызывающую наготу, но исходный рисунок все равно ясно виден сквозь запись. В другой рукописи той же поры — с поэмой «Обеты павлина», которой зачитывалось позднесредневековое рыцарство, — лис (или осел?) в ризе священника служит мессу перед обнаженным человеческим задом, заменившим ему алтарь. Такие сценки — не иллюстрации к текстам, которые занимали центр листа, а маргиналии (от латинского корня, означающего «край», как в английском слове margin), обитатели книжных окраин, визуальные маргиналы.

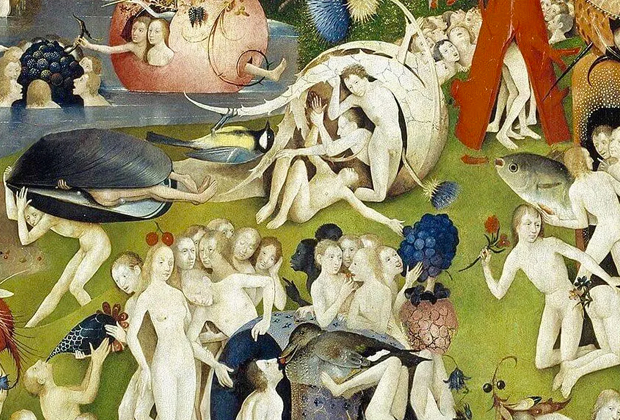

Иероним Босх. «Сад земных наслаждений»

Изображение: Public Domain / Wikimedia

Во многих рукописях, создававшихся в разных концах Европы в XIII–XV веках (раньше тоже, но намного реже), мы сталкиваемся с парадоксальным — на современный взгляд — соседством. Cакральные тексты и образы в них бывают окружены пародийными и непристойными сценками, высмеивающими почти все и вся. Причем, как ни странно, фигуры, которые пародировали духовенство или даже церковные таинства, чаще встречались не на полях рыцарских романов или куртуазных поэм, а в Псалтирях и Часословах. Знатные миряне, а порой и состоятельные клирики заказывали их, чтобы приучиться к молитвенной дисциплине, всегда иметь под рукой тексты, с которыми следовало обращаться к высшим силам, а также спасительные образы Христа, Богоматери и святых. По этим рукописям молились, по ним учились или учили читать, их любовно рассматривали, а порой пальцами и губами касались слов или изображений, как будто книга сама по себе служила амулетом. Наконец, богато украшенные манускрипты были сокровищами, которые демонстрировали не только благочестие, но и высокое положение их обладателей.

Перевернутый мир

В XIII веке сначала в Англии, Фландрии и Северной Франции, а потом и по всей Европе книжные поля заполняют акробаты, жонглеры, музыканты, танцоры, шуты, нищие, калеки, игроки в кости и шахматы, укротители с дрессированными медведями, вспахивающие свои поля крестьяне, звери, гоняющиеся друг за другом, сцены охоты, рыцарские турниры и прочие профанные сюжеты. Во многих из этих сцен все поставлено с ног на голову: дичь охотится за охотниками, рыцари во всеоружии пасуют, столкнувшись с улиткой, женщины повелевают мужчинами, а высокое и низкое меняются местами.

Книжные поля, окружающие миниатюры или инициалы, превращаются в пространство игры: разнообразных игр, в которые играют персонажи, и визуальной игры с формами, которой предается художник. По окраинам листа множатся монструозные существа: зверолюди и людезвери, уродцы без туловища, у которых ноги растут прямо из головы, или человеческие фигуры, переплетающиеся с растениями. Этих бесконечно разнообразных гибридов принято называть дролери (от фр. drôle — «смешной», «диковинный»).

В перевернутом мире люди начинают изображаться в виде животных, а кто из животных лучше подходит на эту роль лучше обезьяны? Ведь благодаря своему сходству с человеком она олицетворяет саму идею подражания, греховного обезьянничанья. Не случайно латинское слово «обезьяна» (simia) в Средневековье часто выводили из similitudo — «подобие». Дьявола, с его претензией на равенство с Творцом, называли «обезьяной Бога», а само животное во множестве толкований выступало как один из символов Сатаны — figura diaboli. В мире маргиналий обезьяны-крестьяне вспахивают поля, обезьяны-врачи разглядывают склянки с мочой пациентов, обезьяны-епископы раздают благословения, обезьяны-монахи поют псалмы, а обезьяны-писцы корпят над рукописями. Обезьяна — это одновременно пародия на человека, его отражение в кривом зеркале и лучший мастер пародии.

Иероним Босх. «Искушение Святого Антония»

Фото: Public Domain / Wikimedia

Одна из излюбленных тем маргиналий — это телесный низ: пожирание и испражнение, дерьмо и семя, фаллос и зад, непристойность и плодородие. Персонажи показывают друг другу (и нам) свои пятые точки; засовывают себе в зад палец (намек на содомию?); зад превращается в мишень, в которую пускают стрелы лучники и арбалетчики; мы видим кругооборот фекалий (обезьяна испражняется в рот дракона; мужчина собирает свои фекалии в корзину, которую подносят стоящей рядом даме, и т.д.); гримасничающие мужланы выставляют свои эрегированные фаллосы, а фаллосы, отделившись от своих «хозяев», превращаются в плоды, которые собирают с дерева).

Сюжеты, заполнившие поля рукописей, родственны сценам и персонажам, населявшим «окраины» различных предметов и зданий. Вспомним о человеческих или звериных мордах, фантастических чудовищах или фигурках калек, которые вырезали на модильонах — небольших каменных блоках, поддерживающих карнизы снаружи или внутри многих романских и готических храмов; о гаргульях — водостоках в форме странных и страшных созданий, которые стали одной из визитных карточек готики; или о комичных сценах, украшавших деревянные мизерикорды — откидывающиеся сидения, куда во время изнурительно долгих служб могли присесть клирики. Большинство этих образов располагалось либо высоко над головами прихожан (а некоторые из них и вовсе были недоступны для взора), либо, наоборот, очень низко, почти у пола.

Впрочем, слово «маргиналии» не должно вводить в заблуждение. Конечно, трудно себе представить, чтобы гаргулья вдруг появилась вместо Христа в апсиде храма, а какую-нибудь сценку, помещенную под зад монаха на мизеркорде (например, женщину, оседлавшую мужа), вдруг изобразили посреди алтаря. Однако эти периферийные образы все равно находились в центре визуального мира — в рукописях, которые за немалые деньги заказывали светские и церковные сеньоры, или на стенах храмов, являвших пастве могущество Бога и духовенства, которое ему служит и принимает почести от его имени. В романских церквях XII века вывернувшихся колесом акробатов, сирен, зверей из басен и других «маргинальных» персонажей порой можно увидеть прямо над главными вратами, через которые верующие входили в освященное пространство, а в великих готических соборах XIII века модильоны с вырезанными на них гримасничающими мордами порой помещали в хоре — высоко над главным алтарем.

На исходе XIX века французский искусствовед Эмиль Маль высмеивал тех коллег, которые, стремясь расшифровать послание средневековых мастеров, приписывают глубочайшие смыслы малейшим деталям любого изображения и видят тончайшую символику там, где ее вовсе искать не стоит. Он настаивал, что маргиналии — это всего лишь декор, а декор не обязан обладать смыслом. Сцены, расцвечивавшие поля, для него — это пространство игривой свободы художника, его попытка имитировать, а порой и превзойти природу в ее бескрайнем разнообразии. Потому стремление их прочитать или как-то связать с текстами, которые они окружали в рукописях, он считал бессмысленной тратой времени. Отказывая маргиналиям в скрытом значении, он не признавал их сатирой и тем более смеховым вызовом в адрес духовенства. В «бесхитростных шутках» мастеров, по его убеждению, не было ни неприличия, ни иронии по отношению к Церкви и ее ритуалам.

Тем не менее, трудно не увидеть иронии, а то и враждебности к духовенству в изображениях священников, которые, позабыв о своем духовном сане, ласкают красоток, или в сценках, где епископ благословляет монаха с женским лицом на ягодицах, а клирик с голым задом, встав на колени перед нагим прелатом, пускает газы. На полях многих рукописей хитрый лис, вырядившись епископом, проповедует перед домашней птицей, которую вознамерился слопать.

Иероним Босх. «Сад земных наслаждений»

Фото: Public Domain / Wikimedia

Конечно, изобразить зверя в облике клирика (ведь лис — известный лицемер) — это не то же самое, что изобразить клирика в облике зверя (ведь клирики, как многие полагали, лицемерны как лисы). Однако отличить зверя-епископа от епископа-зверя зачастую оказывается не так просто.

Контрастный монтаж

Страницы многих средневековых рукописей «смонтированы» так, что священные тексты и образы оказываются окружены комичными, непристойными и пародийными сценками или фигурами. На одной из страниц Часослова, созданного во Франции в середине XV века, изображена Троица: Бог-Отец — коронованный старец с державой властителя мироздания, Бог-Сын — израненный искупитель человечества в терновом венце и Святой Дух в виде белого голубя. Взгляд Отца устремлен не на зрителя (молящегося), а вбок, на поля, где он утыкается в зад гибрида-«кентавра». Век-полтора спустя, когда Католическая церковь, защищая культ образов от атак протестантов, принялась очищать собственную иконографию от нескромных, комичных, гротескных морально и тем более догматически сомнительных изображений, столь контрастный монтаж уже стал немыслим.

Михаил Бахтин в своей знаменитой книге о Франсуа Рабле и народной культуре Средневековья и Возрождения (1965 г.) утверждал, что соседство священного и предельно мирского, духовного и вызывающе плотского отражало два важнейших аспекта средневекового сознания: благоговейную серьезность официальной веры и враждебный любой иерархии смех карнавала. Как на страницах рукописей, так и на городских площадях эти два мира — культура низов (к которой господа тоже были отчасти причастны) и культура господ (светской аристократии и князей церкви) — не просто встречались, а сталкивались. Перетолковывая на непристойно телесный лад церковные символы или переворачивая с ног на голову любые иерархии, народная культура бросала вызов культуре элит.

Однако важно помнить, что рукописи, украшенные маргиналиями — кем бы ни были мастера, которые их украшали, и откуда бы они ни черпали вдохновение, — создавались как раз для господ. Именно для них на страницах Псалтирей или Часословов акробаты выделывали свои фокусы, рыцари-обезьяны сражались на турнирах, а епископы со звериным телом раздавали благословения. Перевернутый мир маргиналий предназначался для взора тех, кто правил реальным миром и в нем никаких переворотов — разве что на несколько часов или дней праздника — допускать не планировал. Поля, на которых кувыркались обезьяны с молитвенниками или шествовали гибриды в епископских митрах, вряд ли стоит сравнивать с антиклерикальными плакатами. Скорее это была безопасная пародия для своих или насмешка одних господ (аристократов) над другими (клириками).

Иероним Босх. «Страшный суд»

Фото: Public Domain / Wikimedia

В украшениях рукописей соседство священного и мирского, евангельских сцен и пляшущих обезьян, алтаря и зада, видимо, было дозволено потому, что между центром листа и его окраинами существовала ясная иерархия. Вряд ли какому-то мастеру пришло бы в голову изобразить посредине листа громадного гибрида-«кентавра», а на полях, на цветочном лугу или тем более среди плясунов и жонглеров, — крошечную Троицу. Маргиналии знали свое место, и потому им столь многое дозволялось. Священные слова и образы — в центре; коловращение форм, нагота и пародия — по окраинам.

Parodia sacra

В Средневековье смех над церковным чином звучал не только извне, но и изнутри самой Церкви. Много столетий клирики писали, читали и порой исполняли пародии на литургию (такие как «литургия пьяниц» или «литургия игроков»), на Евангелия («Евангелие игроков» или «Евангелие пьяниц»), на молитвы (существовали пародийные версии «Отче наш» и «Аве Мария»), на жития святых, монастырские уставы, постановления церковных соборов и т. д. Многие из этих текстов, как и пародии маргиналий, всячески обыгрывали темы, связанные с телесным низом.

Возвышенные и отвлеченные материи — с помощью игры слов и случайных созвучий — переводились в предельно физиологическую, порой непристойную, плоскость. Аскеза и воздержание заменялись обжорством и выпивкой. В популярнейшем «Диалоге Соломона и Маркульфа» на слова мудрого царя, что «четыре евангелиста держат на себе мир», охальник Маркульф отвечал: «Четыре опоры держат нужник, чтобы тот, кто на нем сидит, вниз не свалился». В средневековых пародиях строки псалма Venite adoremus («Приидите поклониться») превращались в Venite apotemus («Приидите выпить»), Pater noster («Отче наш») — в Potus noster («Питие наше»), Oremus («Помолимся») в Potemus («Выпьем»), а Послание апостола Павла к евреям (ad Hebraeos) — в послание к пьяницам (ad Ebrios).

Во французской поэме «Диспут между Богом и его Матерью» (середина XV века) Христос сетует на то, что Дева Мария забрала у него львиную долю наследства, оставленного Богом-Отцом. Почти все прекраснейшие дома (имелись в виду соборы) принадлежат (посвящены) Богоматери, а ему достались лишь «госпитали», т. е. дома для больных и странников (hôtels-Dieu — «дома Господни»). Христос подает на мать в суд, и его представитель, римский понтифик, угрожает Марии, что заточит ее в темницу, пока она не вернет сыну наследство. Ответчица парирует, что это сын оставили ее без гроша, так что ей приходится, как в прошлом, зарабатывать на жизнь ткачеством. Отношения между Богочеловеком и его матерью описываются как семейная склока.

Иероним Босх. «Ад»

Фото: Public Domain / Wikimedia

Средневековая пародия на священные тексты и ритуалы — сколь бы она, на современный взгляд, ни была непочтительной или даже сальной — чаще всего не отрицала их истинности и силы. Взять хотя бы «Денежное Евангелие от марки серебра» (XIII-XV века), чье название явно пародирует заглавие Евангелия от Марка. В одной из версий папа, наставляя кардиналов, переиначивает слова Христа из Нагорной проповеди «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» и «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:3, 6) в «блаженны богатые, ибо они насытятся. […] Блаженны имущие деньги, ибо их есть курия римская». Но это не атака на Евангелие, а критика папского двора с его алчностью; обвинение в адрес тех иерархов, которые нарушают Божий закон.

Источник: https://lenta.ru/articles/2018/11/10/prosvetitel2/