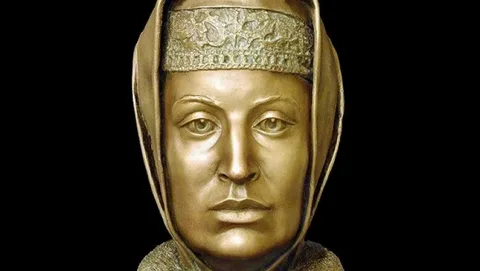

Великие самодержцы России 5. Иван III Васильевич

Иван III Васильевич - сын Великого князя Василия II Васильевича Тёмного и малоярославской княжны Марии Ярославовны. Родился 22 января 1440 г. Великий князь Владимирский в 1462 году. Великий князь Московский и всея Руси в 1463 - 1506 гг.

Титулование "Великий князь Московский" выделено жирным шрифтом потому, что НИКАКИХ официальных документов по переименованию великого княжества Владимирского в великое княжество Московское я не нашёл. Процесс централизации и сосредоточения властных полномочий за Москвой происходил ещё с правления Ивана Калиты, но впервые великим князем Московским себя назвал Иван III в 1463 году. Из этого и будем исходить.

Жены великого князя:

1) с 1452 года - дочь великого князя Тверского Бориса Александровича, княжна Мария. Умерла в 1467 году.

Сын Ивана III от неё - Иван Молодой. Существует предание о том, что именно Иван Молодой стал прообразом Ивана Царевича из русских сказок.

2) с 12 ноября 1472 г. - византийская царевна Софья Фоминична Палеолог. Умерла 7 апреля 1503 года.О детях ниже.

Желая узаконить новый порядок престолонаследия и отнять у враждебных князей всякий предлог к смуте, Василий II еще при жизни своей назвал Ивана великим князем. Все грамоты писались от имени двух великих князей. К 1462 году, когда умер Василий, 22-летний Иван был уже человек много повидавший, со сложившимся характером, готовый к решению трудных государственных вопросов. Он имел крутой нрав и холодное сердце, отличался рассудительностью, властолюбием и умением неуклонно идти к избранной цели.

В 1463 году под нажимом Москвы уступили свою вотчину ярославские князья. Вслед за тем Иван начал решительную борьбу с Новгородом. Здесь издавна ненавидели Москву, но самостоятельно вступать в войну с Москвой считали опасным. Поэтому новгородцы прибегли к последнему средству - пригласили на княжение литовского князя Михаила Олельковича. Одновременно был заключен и договор с польским королем Казимиром, по которому Новгород поступал под его верховную власть, отступался от Москвы. А Казимир обязывался охранять его от нападений великого князя.

Узнав об этом, Иван III отправил в Новгород послов с кроткими, но твердыми речами. Послы напоминали, что Новгород - отчина Ивана, и он не требует от него больше того, что требовали его предки.Новгородцы выгнали московских послов с бесчестием.

Надо было начинать войну. 13 июля 1471 года на берегу реки Шелони новгородцы были разбиты наголову. Иван Третий, прибывший уже после битвы с главным войском, двинулся добывать Новгород оружием. Между тем из Литвы не было никакой помощи. Народ в Новгороде заволновался и отправил своего архиепископа просить у великого князя пощады. Как бы снисходя усиленному заступничеству за виновных митрополита, своих братьев и бояр, великий князь объявил новгородцам свое милосердие: "Отдаю нелюбие свое, унимаю меч в земле новгородской и отпускаю полон без откупа". Заключили договор: Новгород отрекся от связи с литовским государем, уступил великому князю часть Двинской земли и обязался уплатить "копейное" (контрибуцию). Во всем остальном договор этот был повторением того, что заключили при Василии II.

В 1467 году великий князь овдовел, утрату любимой супруги переживал очень тяжело.

Но два года спустя начал сватать племянницу последнего византийского императора, царевну Софью Фоминичну Палеолог. Переговоры тянулись три года. 12 ноября 1472 года невеста приехала в Москву. Свадьба состоялась в тот же день.

Брак Московского государя с Греческой (Византийской) царевной был важным событием русской истории. Он открыл путь связям Московской Руси с Западом.

С другой стороны, вместе с Софьей при московском дворе утвердились некоторые порядки и обычаи византийского двора. Церемониал стал величественнее и торжественнее. Сам великий князь возвысился в глазах современников.

Они заметили, что Иван после брака на племяннице византийских императоров явился самовластным государем на московском великокняжеском столе. Он первый получил прозвание Грозного, потому что был для князей дружины монархом, требующим беспрекословного повиновения и строго карающим за ослушание.

Внучка византийского императора Мануила II, племянница двух последних византийских императоров Иоанна VIII и Константина XI, Софья оказала очень большое влияние и на своего мужа, и на внешнюю политику России. Она настаивала на решительной борьбе с татарами и на свержении ордынского ига.

После венчания Иван III повелел московский герб с изображением Георгия Победоносца, поражающего змея, объединить с двуглавым орлом – древним гербом Византии. Этим подчеркивалось, что Москва становится наследницей Византийской империи, а сам Иван III как бы стал наследником византийских василевсов – императоров. Иван III по образцу Византии ввел для себя, как верховного правителя Руси, новый титул: «Иоанн, Божиею милостию государь всея Руси и великий князь владимирский, и московский, и новгородский, и псковский, и тверской, и югорский, и пермский, и болгарский, и иных».

В ходе дипломатических отношений с Ливонией и германскими городами Иван III называл себя «царем всея Руси», а датский король именовал его «императором». Позднее Иван III в одной из грамот назвал сына Василия «самодержцем всея Руси».

Зародившаяся тогда в России идея о всемирной роли «Москвы – третьего Рима» привела к тому, что Иван III многими образованными людьми стал рассматриваться как «царь всего православия», а Русская православная церковь как преемница греческой церкви.

Атрибутами царской власти при обряде венчания на царство стала шапка Мономаха с бармами (церковное венчание с таинством миропомазания тоже впервые ввел Иван III).

Правление Ивана III продолжалось 47 лет. Софья Палеолог прожила в браке с ним 30 лет. Она родила ему пять сыновей, старший из которых в скором времени стал великим московским князем Василием IV, а также четырех дочерей.

О её интригах, приведших в конечном счёте к власти её сына. говорить не будем. Статья и так получилась гораздо объёмнее, чем я предполагал вначале.

Выдающаяся и беспримерная по количеству свершений деятельность Ивана III способствовала укреплению у русского населения осознания своего национального единства и увеличению авторитета России пред всеми иностранными государствами.

Он возвысился до недосягаемой царственной высоты, перед которой боярин, князь и потомок Рюрика и Гедемина должны были благоговейно склониться наравне с последними из подданных. По одному слову Грозного великого князя головы крамольных князей и бояр оставались на плахе.

Именно в то время Иван III стал внушать страх одним своим видом. Женщины, говорят современники, падали в обморок от его гневного взгляда. Придворные, со страхом за свою жизнь, должны были в часы досуга забавлять его, а когда он, сидя в креслах, предавался дремоте, они неподвижно стояли вокруг, не смея кашлянуть или сделать неосторожное движение, чтобы не разбудить его.

Современники и ближайшие потомки приписывали эту перемену внушениям Софьи.

Собирание Русской земли продолжилось. В 1474 году Иван выкупил у ростовских князей оставшуюся еще у них половину Ростовского княжества. Но гораздо более важным событием было окончательное покорение Новгорода. В 1477 году в Москву приехали два представителя новгородского веча: подвойский (глашатай, судебный пристав) Назар и дьяк Захар. В своей челобитной они назвали Ивана и его сына государями, тогда как прежде все новгородцы именовали их господами.

Великий князь ухватился за это и 24 апреля отправил своих послов спросить: какого государства хочет Великий Новгород? Новгородцы на вече отвечали, что не называли великого князя государем и не посылали к нему послов говорить о каком-то новом государстве.

Весь Новгород, напротив, хочет, чтобы все оставалось без перемены, по старине. Иван пришел к митрополиту с вестью о клятвопреступлении новгородцев: "Я не хотел у них государства, сами с тем присылали, а теперь запираются и нас во лжи обвиняют". То же объявил матери, братьям, боярам, воеводам и, по общему благословению и совету, вооружился на новгородцев. Московские отряды были распущены по всей новгородской земле от Заволочья до Наровы и должны были жечь людские поселения и истреблять жителей. Для защиты своей свободы у новгородцев не было ни материальных средств, ни нравственной силы. Они отправили владыку с послами просить у великого князя мира и правды.

Послы встретили великого князя близ озера Ильмень. Великий князь не принял их, а велел своим боярам представить им на вид вину Великого Новгорода. В заключение бояре сказали: "Если Новгород хочет бить челом, то он знает, как ему бить челом". Вслед за тем великий князь переправился через Ильмень и стал за три версты от Новгорода. Новгородцы еще раз отправили своих послов к Ивану, но московские бояре, как и прежде, не допустили их до великого князя, произнеся все те же загадочные слова: "Если Новгород хочет бить челом, то он знает, как ему бить челом". Московские войска захватили новгородские монастыри, окружили весь город; Новгород оказался замкнутым со всех сторон. Опять отправился владыка с послами. Великий князь и на этот раз не допустил их к себе, но бояре его объявили теперь напрямик: "Вече и колоколу не быть, посаднику не быть, государство Новгородское держать великому князю точно так же, как он держит государство в Низовой земле, а управлять в Новгороде его наместникам". За это их обнадеживали тем, что великий князь не станет отнимать у бояр землю и не будет выводить жителей из Новгородской земли.

Шесть дней прошло в волнении. Новгородские бояре, ради сохранения своих вотчин, решились пожертвовать свободой, а народ не в силах был защищаться с оружием. Владыка с послами снова приехал в стан великого князя и объявил, что Новгород соглашается на все условия. Послы предложили написать договор и утвердить его с обеих сторон крестным целованием. Но им отвечали, что ни великий князь, ни его бояре, ни наместники креста целовать не будут. Послов задержали, осада продолжались. Наконец в январе 1478 года, когда горожане стали жестоко страдать от голода, Иван потребовал, чтобы ему отдали половину владычных и монастырских волостей и все новоторжские волости, чьи бы они не были. Новгород на все согласился. 15 января все горожане были приведены к присяге на полное повиновение великому князю. Вечевой колокол был снят и отправлен в Москву.

В марте 1478 года Иван III возвратился в Москву, благополучно завершив операцию. Но уже осенью 1479 года ему дали знать, что новгородцы пересылаются с Казимиром, зовут его к себе, и король обещает явиться с полками, причем сносится с Ахматом, ханом Золотой Орды, и зовет его на Москву.

К заговору оказались причастны и братья Ивана. Положение было нешуточным, Иван стал действовать быстро и решительно. Он утаил свое настоящее намерение и пустил слух, будто идет на немцев, нападавших тогда на Псков; даже сын его не знал истинной цели похода. Новгородцы между тем, понадеявшись на помощь Казимира, прогнали великокняжеских наместников, возобновили вечевой порядок, избирали посадника и тысяцкого. Великий князь подошел к городу с итальянским архитектором и инженером Аристотелем Фиораванти который поставил против Новгорода пушки. Тем временем великокняжеская рать захватила посады, и Новгород очутился в осаде. В городе начались беспорядки. Многие сообразили, что нет надежды на защиту, и поспешили заранее в стан великого князя. Руководители заговора, будучи не в силах обороняться, послали к Ивану просить "спаса", то есть грамоты на свободный проезд для переговоров. "Я вам спас, - отвечал великий князь, - я спас невинным; я государь вам, отворите ворота, войду - никого невинного не оскорблю". Народ отворил ворота.

Иван вошел в храм св. Софии, молился, потом поселился в доме новоизбранного посадника Ефрема Медведева.

Тем временем доносчики представили Ивану список главных заговорщиков. По этому списку он приказал схватить и пытать пятьдесят человек. Под пытками те показали, что владыка был с ними в соумышлении. Владыку схватили 19 января 1480 году и без церковного суда отвезли в Москву, где заточили в Чудовом монастыре. Архиепископская казна досталась государю. Обвиненные наговорили ни других, и так было схвачено еще сто человек. Их пытали, а потом всех казнили. Имущество казненных было отписано на государя. Вслед за тем более тысячи семей купеческих и детей боярских было выслано и поселено в Переяславле, Владимире, Юрьеве, Муроме, Ростове, Костроме, Нижнем Новгороде. Через несколько дней после того московское войско погнало более семи тысяч семей из Новгорода в Московскую землю. Все недвижимое и движимое имущество переселенных сделалось достоянием великого князя. Многие из сосланных умерли по дороге, так как их погнали зимой, не дав собраться; оставшихся в живых расселили по разным посадам и городам: новгородским детям боярским давали поместья, а вместо них поселяли в Новгородскую землю москвичей. Точно так же вместо купцов, сосланных в Московскую землю, отправили других из Москвы в Новгород.

Расправившись с Новгородом, Иван поспешил в Москву; приходили вести, что на него двигается хан Большой Орды, Ахмат. Фактически Русь была независима от Орды уже много лет, но формально верховная власть всё ещё принадлежала ордынским ханам. Русь крепла - Орда слабела, но продолжала оставаться грозной силой. В 1480 году хан Ахмат, узнав о восстании братьев великого князя и согласившись действовать заодно с Казимиром Литовским, выступил на Москву.

Получив весть о движении Ахмата, Иван выслал полки на Оку, а сам поехал в Коломну. Но хан, видя, что по Оке расставлены сильные полки, взял направление к западу, к литовской земле, чтоб проникнуть в Московские владения через Угру; тогда Иван велел сыну Ивану и брату Андрею Меньшому спешить к Угре; князья исполнили приказ, пришли к реке прежде татар, заняли броды и перевозы.

Иван, человек далеко не храбрый, находился в большой растерянности. Это видно из его распоряжений и поведения. Жену вместе с казной он сейчас же отправил на Белоозеро, давши наказ бежать далее к морю, если хан возьмет Москву. Сам он испытывал большое искушение поехать следом, но был удержан своими приближенными, особенно Вассианом, архиепископом Ростовским. Побыв некоторое время на Оке, Иван приказал сжечь Каширу и поехал в Москву, якобы для совета с митрополитом и боярами. Князю Даниилу Холмскому он дал приказ по первой присылки от него из Москвы ехать туда же вместе с молодым великим князем Иваном. 30 сентября, когда москвичи перебирались из посадов в Кремль на осадное сидение, вдруг увидели великого князя, который въезжал в город. Народ подумал, что все кончено, что татары идут по следам Ивана. В толпах послышались жалобы: "Когда ты, государь великий князь, над нами княжишь в кротости и тихости, тогда нас обираешь понапрасну, а теперь сам разгневал царя, не платя ему выхода, да нас выдаешь царю и татарам". Ивану пришлось стерпеть эту дерзость. Он проехал в Кремль и был встречен здесь Вассианом Ростовским. "Вся кровь христианская падет на тебя за то, что, выдавши христианство, бежишь прочь, бою с татарами не поставивши и не бившись с ними, - говорил он. - Зачем боишься смерти? Не бессмертный ты человек, смертный; а без року смерти нет ни человеку ни птице, ни зверю; дай мне, старику, войско в руки, увидишь, уклоню ли я лицо свое перед татарами!"

Пристыженный Иван не поехал в свой Кремлевский двор, а поселился в Красном сельце, Отсюда он послал приказ сыну ехать в Москву, но тот решился лучше навлечь на себя отцовский гнев, чем ехать от берега. "Умру здесь, а к отцу не пойду", сказал он князю Холмскому, который уговаривал его оставить войско. Он устерег движение татар, хотевших тайно переправиться через Угру и внезапно броситься на Москву: татар отбили от берега с большим уроном.

Тем временем Иван III, прожив две недели под Москвой, несколько оправился от страха, сдался на уговоры духовенства и решил ехать к войску. Но до Угры не доехал, а стал в Кременце на реке Луже. Здесь опять начал его одолевать страх, и он совсем было решился уже кончить дело миром и отправил к хану Ивана Товаркова с челобитьем и дарами, прося жалованья, чтоб отступил прочь. Хан отвечал: "Жалуют Ивана; пусть сам приедет бить челом, как отцы его к нашим отцам ездили в Орду". Но великий князь не поехал.

Ахмат, которого не пускали за Угру московские полки, все лето хвалился: "Даст Бог зиму на вас: когда все реки станут, то много дорог будет на Русь". Опасаясь исполнения этой угрозы, Иван, как только стала Угра, 26 октября, велел сыну и брату Андрею со всеми полками отступать к себе в Кременец, чтобы биться соединенными силами. Но и теперь Иван не знал покоя - он дал приказ отступить дальше к Боровску, обещая дать битву там. Но Ахмат не думал пользоваться отступлением русских войск. Он стоял на Угре до 11 ноября, как видно дожидаясь обещанной литовской помощи. Но тут начались лютые морозы, так что нельзя было стерпеть; татары были наги, босы, ободрались, по выражению летописца. Литовцы так и не пришли, отвлеченные нападением крымцев, и Ахмат не решился преследовать русских дальше на север. Он повернул назад и ушел обратно в степи. Современники и потомки восприняли стояние на Угре как зримый конец ордынского ига. Возросло могущество великого князя, и вместе с тем заметно возросла жестокость его характера. Он сделался нетерпимым и скорым на расправу. Чем далее, тем последовательнее, смелее прежнего Иван III расширял свое государство и укреплял свое единовластие.

В 1483 году верейский князь завещал свое княжество Москве. Затем наступила очередь давнего соперника Москвы - Твери, В 1484 году в Москве узнали, что князь Тверской Михаил Борисович завязал дружбу с Казимиром Литовским и женился на внучке последнего. Иван III объявил Михаилу войну. Москвичи заняли Тверскую волость, взяли и сожгли города. Литовская помощь не являлась, и Михаил принужден был просить мира. Иван дал мир. Михаил обещал не иметь никаких отношений с Казимиром и Ордою. Но в том же 1485 году был перехвачен гонец Михаила в Литву. На этот раз расправа была скорее и жестче. 8 сентября московское войско окружило Тверь, 10-го были зажжены посады, а 11-го тверские бояре, бросив своего князя, приехали в лагерь к Ивану и били ему челом, просясь на службу. Михаил Борисович ночью бежал в Литву. Тверь присягнула Ивану, который посадил в ней своего сына.

В 1489 году окончательно присоединена была Вятка. Московское войско почти без сопротивления взяло Хлынов. Вожаки вятчан были биты кнутом и казнены, остальные жители выведены из Вятской земли в Боровск, Алексин, Кременец, а на их место посланы помещики московской земли.

Точно так же удачлив был Иван в войнах с Литвой. На южной и западной границе под власть Москвы то и дело переходили мелкие православные князья со своими вотчинами. Первыми передались князья Одоевские, затем Воротынские и Белевские. Эти мелкие князья постоянно вступали в ссоры со своими литовскими соседями - фактически на южных границах не прекращалась война, но и в Москве и в Вильно долгое время сохраняли видимость мира. В 1492 году умер Казимир Литовский, стол перешел его сыну Александру. Иван вместе с Менгли-Гиреем немедленно начал против него войну. Дела складывались удачно для Москвы. Воеводы взяли Мещовск, Серпейск, Вязьму. Вяземские, Мезецкие, Новосельские князья и другие литовские владельцы волею-неволею переходили на службу московскому государю.

Александр сообразил, что ему будет трудно бороться разом с Москвой и с Менгли-Гиреем - он задумал жениться на дочери Ивана, Елене, и таким образом устроить прочный мир между двумя соперничающими государствами. Переговоры шли вяло до января 1494 года. Наконец был заключен мир, по которому Александр уступил Ивану волости перешедших к нему князей. Тогда Иван согласился выдать дочь за Александра, но ожидаемых результатов этот брак не принёс. В 1500 году натянутые отношения между тестем и зятем перешли в явную вражду по поводу новых переходов на сторону Москвы князей, подручных Литве. Иван послал зятю размётную грамоту и вслед за тем отправил на Литву войско. Крымцы, по обычаю, помогали русской рати.

Многие украинские князья, чтобы избежать разорения, поспешили передаться под власть Москвы. В 1503 году заключено было перемирие, по которому Иван удержал за собой все завоеванные земли.

Москва, ставшая столицей нового гос-ва, приобрела новый облик. Церкви и соборы, построенные при Иване Калите, пришли в ветхость и поэтому был возведен новый Успенский собор и заложен новый Архангельский собор. Строительство нового Успенского собора было вначале поручено русским зодчим, но когда строительство было закончено больше, чем на половину, произошло его разрушение, которое приписывали землетрясению (что для Москвы явление необычное). Государь приказал найти достойного архитектора за границей. Так в Москве появился Аристотель Фиораванти и много других иностранцев: итальянские и немецкие строители, послы многих государств, с которыми установились дипломатические отношения, греческие родственники супруги Ивана III, Софьи Палеолог.

Кроме вышеназванных, в Москве началось строительство нового Кремля, Грановитой палаты, Благовещенского собора.

Усиление центральной власти потребовало создания новых органов управления - приказов, прообразов будущих министерств. Появился и первый законодательный кодекс Русского централизованного государства - Судебник 1497.

Попытка Ивана III секуляризировать, т.е. передать в ведение государственной власти, церковные земли ("У митрополита и у всех владык и у всех монастырей села поимати и вся к своим соединити"), и тем поставить церковь под контроль власти монарха не удалась.

Умер Иван III 27 октября 1505 года в Москве 65 лет от роду и был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Он не принял перед смертью схиму, как это сделали его прадед, дед и отец, и умер, как жил, - светским государем.

История Веков

2.8K поста1.9K подписчиков

Правила сообщества

Классические.