Василий Антонович Сергеев

Продолжение: История памятника Т-34-85 № 2944 в г. Тирасполь и его последнего командира

История памятника Т-34-85 № 2944 в г. Тирасполь и его последнего командира

Василий Антонович Сергеев, — офицер Русской Императорской Армии, участник Первой мировой войны, видный военачальник РККА времён Гражданской войны, в звании полковника участвовал в Великой Отечественной войне.

Первая мировая война

До начала армейской службы получил образование инженера-механика. В 1911 году в качестве вольноопределяющегося вступил в гвардейскую кавалерию. По окончании основного срока службы и сдачи специального экзамена, получил чин корнета. В качестве командира взвода участвовал в Первой мировой войне. В августе 1914 года при наступлении русских войск на Кёнигсберг получил ранение. После 3 месячного лечения в госпитале был переведён в запасной полк 16-й кавалерийской дивизии. За отличия был награждён чином поручика и орденом Святого Владимира 4 степени, с мечами и бантом. С начала 1915 года проходил службу в Нежинском 18-м гусарском полку. Отличился во время выхода подразделения из окружения в районе д. Берестечки, был снова ранен. За боевые подвиги награждён чином штабс-ротмистра и орденом Святого Георгия 4 степени. В августе 1915 года был направлен в Америку, где в составе технической комиссии занимался приёмкой тепловозов для их отправки в Россию. Дальнейшую службу проходил в Киеве, начальником ремонтных мастерских, во 2 отдельном батальоне. На железнодорожной ст. Кривин вступил в конфликт с одним из потомков князей Радзвиллов, в поместье у которого, подчинёнными Сергеева, были вырублены несколько деревьев. Ротмистр Сергеев уклонился от предложенной дуэли, и во избежание суда чести, написал рапорт об отправке в действующую армию. До октября 1916 года находился на фронте, затем полк его службы был выведен в резерв. После произошедшего бунта в 13-й сибирской стрелковой бригаде Сергеев, несмотря на приказ, отказался принимать участие в его подавлении и присоединился к бунтовщикам. Из-за чего был вынужден бежать в Минск, но был задержан полевой жандармерией. Военно-полевым судом был приговорён к расстрелу, с лишением чина и всех наград. Однако был отбит нижними чинами у конвоя и снова бежал в Петроград. Весной 1917 года, после политической амнистии вернулся в полк службы, где был избран в полковой комитет. На начало Октябрьской революции находился в Старой Руссе и Петрограде.

Гражданская война

Октябрьской революции в рядах Красной армии, командир красногвардейского конного отряда. С ноября 1917 года принимал участие в боях на Северном Кавказе. Подразделения Сергеева и Д. П. Жлобы, действовали совместно против частей Корнилова. В 1918 году участвовали в боях под Екатеринодаром, затем отступили в Пятигорск. С июля 1918 совместно с батальоном Янышевского и эскадроном Марцинкевича, выступили против Шкуро, выбив его из Кисловодска. 23 сентября 1918 года отряд Сергеева был переформирован во 2-й конный полк дивизии Жлобы, 10-й армии РККА. В ноябре 1918 года В. А. Сергеев был назначен на пост инспектора кавалерии 10-й армии. В дальнейшем принимал участие в формировании 6-й кавалерийской дивизии, временно исполнял должность её начдива. Дальнейшую службу проходил на руководящих постах во 2-й конной армии. В сентябре 1919 принимал непосредственное участие в переформировании её во 2-й конный корпус. Дальнейшую службу проходил в 1-й конной армии. Член ВКП(б) с 1915 , однако данные из наградных листов указывают на 1921 год. Автор работы «В богатырском строю», вошедшей в сборник «Против Деникина»

Встречи в войну и мирное время

Отряд Сергеева метался от станицы к станице. В мае 1918 года немцы заняли Ростов и стали просачиваться на Кубань. Красные конники дрались то с белогвардейцами, то с немцам. И вдруг неожиданно в станице Суворовской, близ Пятигорска, появилась «волчья стая» Шкуро.

Когда-то Василий Сергеев был с ним знаком, учился в одной школе, и вот революция, гражданская война поставили их друг против друга — они стали непримиримыми врагами.

Преследуя потрепанную «волчью стаю», кто-то из красных конников обнаружил в одном из кустов боярышника записку, нацарапанную наспех самим атаманом. Среди множества непотребств там были и следующие слова: «Васыль, стэрво, поймаю — повишу! Андрий».

В ходе гражданской войны, — пишет В. А. Сергеев в своих мемуарах, — мы не раз скрещивали с Шкуро клинки. Но особенно памятны две послевоенные встречи с ним — в 1928 и 1945 годах. О них мне и хочется рассказать.

В 1928 году вместе с группой других инженеров Советское правительство командировало меня в Америку. Ожидая визы, мы на некоторое время остановились в Берлине. Однажды зашли в цирк и, прочитав афишу, не поверили своим глазам: «Выступает знаменитый русский генерал Шкуро со своими джигитами».

— Вот так «знаменитость»!

— До чего докатился «генерал»: веселит немецких бюргеров.

— Работает на дешевую популярность, — смеялись мои товарищи.

— А ведь у меня с ним старые счеты, друзья,— и я рассказал им о записке, в которой Шкуро обещал меня повесить.

Мы сели в ложу и вскоре увидели предводителя «циркачей».

— О-о, Васыль! — обернувшись, удивленно вытаращил глаза Шкуро. — Як же воно? Живый?!

— Сволочь! Можно подумать брата встретил, — брезгливо проговорил кто-то из моих спутников...

— Как видишь, — ответил я эмигранту.

— И нэ повисилы? — хохотнул Шкуро, будто речь шла о ком-то другом.

— Нет у тебя и у твоих хозяев такой веревки, чтобы меня повесить, — ответил я. — А вот когда будут вешать твою «генеральскую» светлость, я обязательно сниму чумбур со своего коня и принесу на эшафот.

Шкуро криво ощерился и, багровея, процедил:

— Руки коротки у вас, краснопузиков...

Словесная перепалка могла привести к нежелательному инциденту, и наша делегация покинула цирк.

А в 1945 году мы снова встретились с Шкуро после того, как его поймали на фронте. Я получил разрешение повидать матерого бандита, нашел обещанный чумбур и предстал перед старым врагом. Увидев меня, он остолбенел.

— Ну, Андрей, я исполнил свое обещание, привез чумбур. Прочная вещь, вешать будут — не оборвется.

— Ваша взяла, — хрипло ответил он, словно веревка уже натягивалась на его шее. И отвернулся. Больше разговаривать нам было не о чем.

Межвоенный период

После гражданской войны, наращивал экономический потенциал страны. Среди тысячи инженерно-технических работников, отозванных с фронтов в Москву, был и Василий Антонович Сергеев. На Красной площади, в здании теперешнего ГУМа, он вместе с другими товарищами проектировал первый в стране тракторный завод. Эта ответственная, требующая огромных знаний и недюжинной энергии работа продлилась несколько лет. А когда чертежи были готовы, Василий Антонович поехал на три года в Америку (1928 - 1930) постигать науку американских тракторостроителей. Потом десять лет работал в должности главного механика Сталинградского тракторного завода (СТЗ), участвовал в производстве первого советского трактора.

Строительство Сталинградского тракторного завода началось с забора.

Руины да пыль: как выглядит завод, который выпускал танки Т-34

https://hi-tech.mail.ru/news/ruiny-da-pyl-kak-vyglyadit-zavo...

Выбор типа трактора был сделан на основании изучения конструкции, результатов испытаний и опыта эксплуатации, в т.ч. в СССР, 28 различных моделей тракторов: 23 колесных и 5 гусеничных. Затем для дальнейшего более детального изучения из них были отобраны: американские «Интернационал 10/20», унифицированный с ним «Интернационал 15/30» фирмы «МакКормик Диринг», «Ойл-Пулл» («Ойл-Пуль») завода «Румели Эдванс», немецкий «Ганомаг» ВД 10/20 и «Аванс» 15/30 шведской фирмы по производству нефтяных двигателей с аналогичным названием. Первые три машины работали на керосине, «Аванс» - на сырой нефти. Рассматривался и уже выпускавшийся на упомянутом Путиловском заводе американский «Фордзон».

В результате проведенных работ предпочтение было отдано тракторам «Интернационал». В качестве преимуществ «Интернационалов» перед конкурентами в частности назывались:

- рациональная компоновка;

- простота управления и технического обслуживания;

- относительные дешевизна машины (табл. 1) и дешевизна ее ремонта;

- удачный подбор передаточных чисел трансмиссии;

- возможность работы в поле со всеми существующими типами орудий, в т.ч. с трехкорпусным плугом;

удобство использования на стационаре для привода машин от бокового с поперечной осью вращения шкива отбора мощности;

- приспособленность конструкции к крупносерийному производству.

Первый серийный трактор СТЗ-1 в музее современной истории России (бывший музей Революции), Москва

Первоначально планировалось выпускать на будущем СТЗ более дешевый трактор по типу Интернационал 10/20 мощностью 15 кВт (20 л.с.) в количестве 10 тыс. в год. Летом 1928 г. принимается решение об увеличении годовой производительности СТЗ до 20 тыс. машин, а в декабре, после углубленного анализа потребностей сельского хозяйства страны - до 40 тыс. и переориентации завода на выпуск аналогичного по конструкции, но более мощного трактора Интернационал 15/30.

Советскими инженерами в эти годы, кроме проектирования (совместно с американской фирмой архитектора Альберта Кана) и строительства огромного завода, были решены еще две сложные задачи: изготовление деталей было переведено на отечественные материалы и американская конструкторская документация трактора была переделана с дюймовой в принятую в СССР метрическую систему. Иллюстрируя сложность задачи, достаточно упомянуть, что, например, у двигателя американского прототипа диаметр цилиндра был 114,3 мм (4,5 дюйма), ход поршня - 152,4 мм (6 дюймов), а у сталинградского трактора - соответственно 115 и 152 мм. Такие, казалось бы небольшие, переделки повлекли за собой необходимость больших перерасчетов, изменения размеров и переработки всех чертежей трактора.

Первый советский трактор массового производства получил марку СТЗ-1, или СТЗ-15/30 (в литературе встречаются также его упоминания под маркой просто СТЗ и названием «Интернационал постройки СТЗ»).

Колесный с.-х. трактор СТЗ-1 (средней мощности по тогдашней классификации) имел удачную и прогрессивную для своего времени конструкцию с простыми, удобными в эксплуатации и приспособленными к массовому поточному производству узлами, что выгодно отличало его от других тракторов того периода, в т.ч. от достаточно распространенного «Фордзона Путиловского» - ФП (в СССР за 1924-1932 гг. было выпущено 49,5 тыс. этих машин). СТЗ-1 делился на 96 групп (для сравнения: в современном тракторе ВТ-150Д их без учета дизеля и некоторых других покупных узлов 35), 6 комплектов и 2 механизма, что давало возможность разбить сборку на много отдельных несложных, доступных для быстрого освоения операций и сократить темп съема тракторов с конвейера.

Великая Отечественная война

Во время Великой Отечественной войны полковник В. А. Сергеев занимал должность — «Для особо важных оперативных поручений при Главкоме Юго-Западного направления».

17 сентября 1941 года Сергеев, по поручению маршала СССР Тимошенко, из разрозненных групп советских частей вышедших из окружения, организовал оборону на реке Псёл. В течение 11 суток продолжал обеспечивать коридор для выхода из котла 5, 21, 26 армий, организовал разведку и поиск мест для прорыва. В результате из окружения были выведены 20000 солдат и до 10 генералов. Из частей вышедших подразделений сформировал 295 стрелковую дивизию, продолжая занимать оборону на реке Псёл. Под пулями противника пересёк реку, расстрелял из автомата до 25 фашистов, а затем взорвал мост.

С 1944 года являлся заместителем командира 7-го механизированного корпуса по технической части. Участник освобождения Румынии, Венгрии, Чехословакии, обеспечивал бесперебойный ремонт боевой материальной части корпуса. За всю прошедшую войну Сергеев был 4 раза ранен и 3 раза контужен. После капитуляции немецких войск, Сергеев продолжил участвовать в боях на Дальнем Востоке, против Японской агрессии. Отличился при преодолении корпусом степей Монголии и Большого Хингана. Награждён многими боевыми орденами и медалями.

Зампотех не зря хлеб ест, хозяйство большое, и армейский юмор выделяет зампотеха:

За окном январь холодный, в отпуск едет Ванька-взводный,

После стрельб и кучи мата в отпуск выгнали комбата,

Солнце светит и палит - в отпуск едет замполит,

В сентябре, отъевши рыло, в отпуск едет зам по тылу,

Весь в грязИ, позднее всех - едет в отпуск зампотех."

На дворе опять зима - в отпуск едут прапора

А начфин сидит, хохочет...В отпуск едет — когда хочет!

Зампотех отвечает за технику, которой много, например: СУ-76И

Большая часть СУ-76И (более половины) поступила на вооружение не самоходно-артиллерийских полков, а 7-го механизированного корпуса: к началу сентября 1943 он имел в своем составе.

Каждая из трех мехбригад 7 мк имела в своём составе полк самоходок - 35 машин, всего 105 СУ-76И. Первый опытный образец СУ-76И (И — «иностранная», понятно почему назначили В.Сергеева – специалист знающий иностранную технику) удалось собрать к началу марта 1943 года на базе трофейных шасси танков StuG III и Pz.Kpfw. III с использованием советской 76-мм пушки Ф-34. Всего было выпущено 200 машин. В боевых действиях СУ-76И использовались до конца лета 1944 года, а в учебных частях — до конца войны.

Производство СУ-76и было окончательно остановлено в конце ноября 1943 года в пользу СУ-76М. Решение о прекращении производства СУ-76И было связано с трудностями ремонта, поскольку поток захваченных шасси немецких танков старых образцов сокращался.

Фото СУ-76

Первые 25 СУ-76И поступили в Московский центр самоходной артиллерии в конце мая 1943 года. Здесь сразу же началась подготовка экипажей на новые машины, что оказалось непростым.

Так, 26 июня 1943 года генерал-лейтенант Вершинин направил начальнику управления формирования и боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск Красной Армии генерал-лейтенанту Волоху следующий документ:

«Выпуск самоходных установок СУ-76И на трофейном танке Т-3 возрастает ежемесячно. В течение 3-го квартала будет дана матчасть на шесть полков. Между тем, подготовка водительского состава для этих машин не организована и носит случайный характер, что привело к задержке сдачи готовых СУ-76И в артцентре. Прошу дать указания об организации подготовки водителей для СУ-76И, так как плохо подготовленные водители для машины Т-3, сложной в эксплуатации, быстро выведут ее из строя».

Заводской гарантийный срок работы СУ-76И 1000 километров, что при скорости 15 км/ч 70 моточасов. Проблемы с подготовкой экипажей на СУ-76И усугублялись и отсутствием учебных пособий, о чем 24 сентября 1943 года Начальник УСА ГБТУ КА генерал-майор инженерно-танковой службы Алымов сообщал начальнику управления военного издательства наркомата обороны: «В качестве пособия войскам для изучения СУ-76И высылается «Краткое руководство по использованию трофейного немецкого танка Т-3», изданное в начале 1943 года. В настоящее время этих руководств нет, так как запас их исчерпан. Сданное же в печать «Руководство службы по самоходной артустановке СУ-76И» еще не вышло. Прошу ускорить его выпуск или срочно допечатать руководство по Т-3». Руководство на СУ-76И издано только в начале 1944 года.

Сведения о том, как части корпуса готовились к боевым действиям.

14 сентября 1943 г. начальник 1-го отдела УСА ГБТУ КА инженер-подполковник Демьяненко, помощник военпреда завода № 37 инженер-капитан Шитов и главный инженер завода Козырев, проверили состояние матчасти в 58-м и 84-м полках 7-го мехкорпуса, имевших в своем составе по 35 СУ-76И.

В 84-м полку (командир гвардии подполковник Левченко, формирование началось с 13 августа 1943 года) оказалось, что 4 машины имеют ресурс до 10 моточасов, 12 — до 15-ти, 13 — 20–25 часов и 6 — 30–35 часов. На момент осмотра в ремонте находилось шесть самоходок, а всего за месяц эксплуатации было 11 случаев аварий и поломок. Комиссия отмечала, что причиной этого являлась низкая подготовка технического состава и механиков-водителей, которые не знали матчасти. Кроме того, после получения СУ-76И полк сразу же начал проводить учебные выезды на большом количестве самоходок (10–12 штук одновременно). В результате, большое число машин вышло из строя.

К 14 сентября механики-водители имели следующее количество моточасов практики: 2 моточаса — 9 человек, 3–5 часов — 17 человек, 6–10 часов — 7 человек, 15 часов — 2 человека.

С начала сентября командование полка стало принимать меры по улучшению подготовки личного состава. Так, 11 человек отправили на завод № 37 (на пять дней) для изучения матчасти, а в самом полку инженеры завода № 37 Морозов и Доронченков в течение восьми дней вели практические занятия с экипажами самоходок.

В выводах по проверке 84-го полка говорилось:

«1. Техническое состояние машин 84-го полка самоходной артиллерии — удовлетворительное.

2. Подготовка личного состава по знанию материальной части СУ-76И — плохая.

Необходимо этому вопросу уделить особенно серьезное внимание».

В 58-м полку самоходной артиллерии (командир подполковник Пряхин) ситуация оказалась несколько другой. Дело в том, что эта часть начала формироваться еще в мае 1943 года, и в течение трех месяцев экипажи с машинами передавались несколько раз: сначала в 991-й самоходно-артиллерийский полк, затем в 229-й танковый, после этого в 177-й танковый и только 31 августа — в 58-й полк самоходной артиллерии. В результате таких перетасовок моторесурс самоходок оказался почти полностью исчерпан. Кроме того, технический состав, который изначально готовился на СУ-76И (помощники командиров рот по техчасти), остался в 991-м самоходно-артиллерийском полку.

К 14 сентября из 35 СУ-76И 15 машин находились в ремонте, при этом у трех самоходок велась замена моторов. Остальные имели большое количество дефектов — стук распределительного механизма, износ цилиндров и поршней, выход из строя гидротормоза управления. В целом же отмечалось, что большинство машин требует повторного ремонта на заводе.

А вот с подготовкой механиков-водителей дела обстояли лучше. Только двое имели практику вождения 3–4 часа, трое — 10–15 часов, четверо — 15–30 часов, двое — 30–50 часов, шестнадцать — 50–75 часов и шестеро — 75–100 часов.

В выводах по осмотру полка говорилось:

«1. Техническое состояние и содержание машин 58-го полка самоходной артиллерии — плохое (материальная часть не боеспособна).

2. Технический учёт и отчетность — неудовлетворительные.

3. Водители машин по вождению СУ-76И подготовлены удовлетворительно».

В качестве предложений о приведении полков в боевую готовность рекомендовалось вернуть в свои роты из 991-го самоходно-артиллерийского полка помощников командиров рот по техчасти, отправить на завод № 37 для повторного капремонта самоходки, отработавшие свой срок, заменив их другими СУ-76И, а также прислать заводские бригады для приведения машин в порядок непосредственно в полках. Также требовалось к 22 сентября привести в порядок отчётность, провести сборы и принять зачеты по знанию матчасти и её эксплуатации у техсостава полка и экипажей машин.

12 и 14 сентября в расположение 7-го мехкорпуса выехали две бригады рабочих завода № 37, со всеми необходимыми для ремонта СУ-76И запчастями.

177-й полк самоходной артиллерии 64-й мехбригады не проверялся, так как он получил матчасть с завода № 37 только 6 сентября 1943 года.

Корпус убыл на Юго-Западный фронт в конце сентября 1943 года, участвовал в боях в Запорожье.

Причем любопытное свидетельство о СУ-76И есть в документах противостоящих корпусу немецких частей. Так, 25 октября 1943 года штаб 1-й танковой армии вермахта направил в управление «Иностранные армии — Восток» армейской разведки «Абвер» донесение следующего содержания:

«В 177-м танковом полку 64-й механизированной бригады (она входила в состав 7-го механизированного корпуса Красной Армии) имеется четыре роты по 11 танков в каждой. Эти танки изготовлены на шасси немецкого танка Panzer III с двигателем Maybach. Новая рубка имеет толщину брони в лобовой части 3–4 см, на бортах — 1–1,5 см. Рубка открыта сверху. Орудие имеет углы горизонтальной наводки 15 градусов в каждую сторону и вертикальной наводки — плюс-минус 7 градусов».

Здесь заслуживает внимание упоминание об отсутствии крыши — скорее всего, немцы осматривали машины, у которых при детонации боекомплекта сорвало крышу рубки.

Далее 7 мк вошел в состав 2-го Украинского фронта, где пробыл до июня следующего года, до своего вывода в резерв. В сентябре корпус вошел в состав 3-го, а в ноябре - 2-го Украинских фронтов, где и закончил бои с Германией, возобновив их в августе против Японии, но уже в составе 6-й танковой армии.

http://7mehkorpus.odessa.ua/sostav/tsopa_sergeev.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сергеев,_Василий_Антонович

http://tankfront.ru/ussr/mk/mk07.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/7-й_механизированный_корпус_(2...

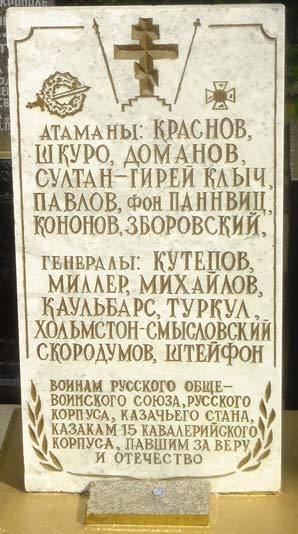

PS: группенфюрер СС Шкуро повешен по приговору суда.

Судебный процесс (15—16 января 1947 года).

Первый ряд: П. Н. Краснов, А. Г. Шкуро, С.-Г. Клыч.

Второй ряд: Г. фон Паннвиц, С. Н. Краснов, Т. Н. Доманов

В дальнейшем им поставлен «памятник Вождям Белого движения и Казачьим атаманам» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 75 на территории храма Всех Святых.

Надпись на этом памятнике вызывает недоумение даже у человека, очень далёкого от военной истории. Почему атаман – «фон»? И если корпус 15-ый, то где остальные 14 корпусов?

15 кавалерийский корпус на самом деле назывался ХV кавалерийский корпус СС (нем. XV. SS-Kosaken-Kavallerie-Korps) — казачье соединение, воевавшее на стороне гитлеровской Германии во время Второй мировой войны, создан 25 февраля 1945 на основе 1-й казачьей кавалерийской дивизии Гельмута фон Паннвица (нем. 1. Kosaken-Kavallerie-Division).

В марте 1945 года части 15-го казачьего корпуса участвовали в последней крупной наступательной операции Вермахта (6 ТА СС и 6 ПА), успешно действуя против болгарских частей на южном фасе Балатонского выступа

Гельмут фон Паннвиц (1898 – 1947) – группенфюрер (генерал-лейтенант) СС. Кадровый немецкий офицер, воевал против России ещё в 1 Мировую, вернулся в строй в 1934 г., участвовал в завоевании Польши и Франции, восточную кампанию начал с первого дня нападения на СССР под Брестом, командуя разведывательным подразделением 45 дивизии. Уже тогда обратил на себя внимание жестокостью по отношению к мирному населению. Пользовался покровительством Г. Гиммлера. С июля 1943 г. командовал 1 казачьей дивизией, вместе с которой в ноябре 1944 г. перешёл в войска СС. В январе 1947 г. казнен по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР как военный преступник. Попытка добиться его официальной реабилитации, предпринятая заинтересованными лицами в середине 90-х гг. не удалась (См. «Ради друга Гельмута» http://libelli.ru/works/palachp.htm).

https://scepsis.net/library/id_1400.html

https://vladimir2010-1.livejournal.com/16622.html

https://chegevara37.livejournal.com/1772841.html

https://sosedgeorg.livejournal.com/416072.html

http://ru-an.info/новости/памятник-казакам-эсэсовцам-в-москв...

Вторая Мировая

5.3K постов9.2K подписчиков

Правила сообщества

Главное правило сообщества - отсутствие политики. В качестве примера можете посмотреть на творчество группы Sabaton. Наше сообщество посвящено ИСТОРИИ Второй Мировой и Великой Отечественной и ни в коей мере не является уголком диванного политолога-идеолога.

Посты, не содержащие исторической составляющей выносятся в общую ленту.

Запрещено:

ЛЮБАЯ политика. В том числе:

- Публикация материалов, в которых присутствуют любые современные политики и/или политические партии, упоминаются любые современные политические события.

- Приплетание любых современных политических событий, персон или организаций.

- Политико-идеологические высказывания, направленные в сторону любой страны.

- Использование политизированной идеологизированной терминологии ("совок", "ватник", "либера ст").

- Публикация материалов пропагандистских сайтов любой страны.

За нарушение данного правила администрация оставляет за собой право вынести пост в общую ленту, выдать пользователю предупреждение а так же забанить его.

Примечание: под современными политическими событиями подразумеваются любые политические события, произошедшие после 16 октября 1949 года.

Помимо этого:

- Оправдание фашизма, нацизма, неонацизма и им подобных движений.

- Публикация постов не по тематике сообщества.

- Провокации пользователей на срач.

Ну и всё, что запрещено правилами сайта.