В чем Докинз не прав

По мотивам статьи «Разоблачение постмодернизма» (Richard Dawkins, Postmodernism disrobed (1998))

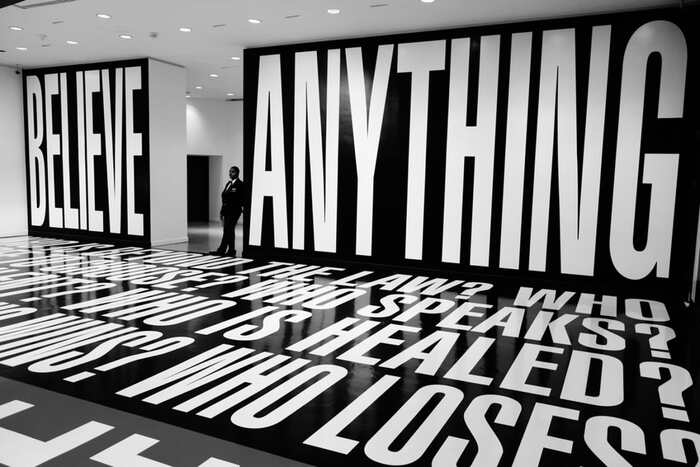

Когда Ричард Докинз критикует постмодернизм за его «непонятность», он совершает жест, кажущийся невинным: требует ясности. Но что если само это требование уже содержит в себе определённую картину мира? Не скрывается ли если за словами «будьте проще» попытка заставить реальность вписаться в заранее готовую схему?

Представьте двух картографов. Первый рисует карту города прямыми линиями: вот улица А, вот улица Б, расстояние между ними 500 метров. Второй пытается отобразить, как город переживается: где люди замедляют шаг, где ускоряются, где теряются, где находят неожиданные проходы. Первая карта проще. Но какая более честная? Это разные способы производства знания. Докинз же требует, чтобы существовала только первая карта.

I. Ложная дилемма: простота как насилие

Докинз создаёт оппозицию: с одной стороны — ясная наука, с другой — туманная философия. Но эта оппозиция работает, только если мы заранее согласимся, что у реальности есть «простое дно», до которого можно докопаться. Философия же исходит из другого: реальность — не объект с поверхностью и глубиной, а бесконечная складчатость, где каждый разворот открывает новые пласты.

Возьмём простой пример: что такое «любовь»? Биолог скажет: это коктейль окситоцина и дофамина. Психолог: паттерн привязанности, сформированный в детстве. Социолог: культурный конструкт, меняющийся от эпохи к эпохе. Философ добавит: опыт, в котором субъект теряет свои границы, становясь-другим. Кто прав? Все и никто. Любовь — это не объект, который можно «объяснить», а интенсивность, производящая разные эффекты на разных планах.

Континентальная философия создаёт язык, адекватный этой множественности. Она занимается не территорией прозрачных значений (где каждому слову соответствует одна вещь), а картографией движений, трансформаций, становлений. Когда философия использует сложные термины, она не пытается запутать — она создаёт инструменты для видения того, что иначе остаётся невидимым.

II. История усложнения: не препятствие, а прогресс

Докинз не первый, кто жалуется на сложность философии. Но посмотрим на историю иначе: не как на накопление «ненужных усложнений», а как на развитие инструментария для схватывания всё более тонких различий.

Средневековые схоласты различали actualitas (действительность) и possibilitas (возможность), затем добавляли virtualitas (виртуальность — промежуточное состояние между чистой возможностью и актуализацией). Зачем? Потому что язык «есть/нет» не мог описать, например, как жёлудь содержит в себе дуб, не будучи ещё дубом.

Лейбниц идёт дальше: изобретает понятие «монады» — неделимой единицы, которая тем не менее содержит в себе всю вселенную в свёрнутом виде. Звучит абсурдно? Но сегодня квантовая физика говорит о нелокальности и запутанности — и метафоры Лейбница не кажутся такими уж безумными.

Современная континентальная философия наследует эту традицию: каждый концепт — это инструмент, позволяющий видеть то, что прежде было невидимым. «Ризома» — не просто красивая метафора, а способ описать структуры, которые не имеют центра и развиваются не иерархически, а сетевым образом. Интернет — ризоматическая структура. Попробуйте описать его в терминах «корень-ствол-ветви», и вы потерпите тотальную неудачу.

Сингулярность: концептуальная линия через века

Показательный пример — судьба термина «сингулярность». Для Аристотеля τὸ καθ᾽ ἕκαστον (to kath' hekaston, единичное, неповторимое) было проблемой: как возможно знание о том, что не повторяется? Наука имеет дело с общим, но реальность состоит из единичностей.

Схоласты подхватывают проблему: haecceitas (этость) у Дунса Скота — то, что делает эту вещь этой, а не просто экземпляром класса. Не «яблоко вообще», а вот это яблоко, с этой червоточиной, этим оттенком красного, этим запахом.

Современная философия доводит линию до предела: сингулярность — это не «индивидуальность» (которая всё ещё определяется через общие свойства), а событие, точка интенсивности, которая запускает новые становления. Встреча, которая меняет всё. Мутация, открывающая новую эволюционную ветвь. Изобретение колеса. Первый поцелуй.

Что именно не понимает Докинз? Он не видит, что «сингулярность» в философии — не просто усложнённый способ сказать «уникальная вещь». Это концепт, позволяющий мыслить производство нового, то, как из хаоса возникает форма, как из множества возможностей актуализируется именно эта реальность.

Для биолога-эволюциониста это должно быть особенно понятно: каждая мутация — сингулярность. Она не «экземпляр» класса мутаций, она событие, которое либо запускает новую линию развития, либо умирает. Но Докинз мыслит мутацию как отклонение от нормы, которое затем проходит селекцию. Философская сингулярность работает иначе: это не отклонение от правила, а точка, из которой может кристаллизоваться новое правило.

Пример из его собственной области: формирование среднего уха млекопитающих из костей челюсти рептилий. Это не был запланированный «улучшенный дизайн», а сингулярное событие перепрофилирования структур, которое открыло новые экологические ниши и принципы звуковосприятия. Философия пытается мыслить именно такие пороги, где меняются сами правила игры.

Это не метафора, а концептуальная линия, прослеживающая, как мысль пытается схватить то, что ускользает от категорий. Докинз, требуя «простоты», требует, чтобы философия отказалась от этой работы. Но тогда она просто перестанет видеть целые пласты реальности — те моменты, когда возникает новое.

III. Монтень: субъективность как метод

Вернёмся в XVI век. Мишель де Монтень пишет «Опыты» — и совершает революцию, которую многие до сих пор не осознают. До него философия — это система: строй здание из аксиом и выводов, и ты получишь Истину. Монтень же говорит: «А что если я просто расскажу, как я мыслю? Не от имени Истины, а от своего собственного?»

«Я описываю не бытие, а прохождение», — пишет он. Это отказ от претензии говорить с позиции вечности и объективности. Монтень показывает: можно философствовать изнутри жизни, не претендуя на взгляд из ниоткуда.

Это не недостаток метода, а другой план философствования — имманентный, пропущенный через тело, аффекты, память. Когда Монтень пишет о смерти друга или о своих камнях в почках, он не «отвлекается» от философии. Он показывает: сама жизнь — философская проблема, ускользающая от любых застывших формул.

Докинз критикует постмодернистов за «субъективизм». Но субъективность — не помеха познанию, а его необходимое условие. Ведь само требование «объективности» тоже чья-то позиция, чей-то взгляд, претендующий на универсальность. Монтень первым показал: жизнь как то, что всегда ускользает от молярных структур «простоты» и «ясности».

IV. Психоанализ: там, где сознание не хозяин

Теперь о Лакане — одной из любимых мишеней Докинза. Да, Лакан туманен, но попробуем понять зачем эта трудность.

Фрейд открыл: сознание — не хозяин в собственном доме. Мы думаем, что знаем, почему делаем то или иное, но истинные мотивы скрыты. Оговорки, сны, симптомы — прорывы другого слоя реальности.

Лакан делает следующий шаг: бессознательное структурировано как язык, но не как простой код, где каждому означающему соответствует означаемое. Это ризоматическая структура, где смыслы скользят, переплетаются, отсылают друг к другу бесконечно.

Пример: пациент боится высоты. Простое объяснение: травма в детстве, упал с дерева. Но в ходе анализа выясняется: «высота» связана с «гордостью» отца, «падение» — с его крахом, «дерево» — с родословной... Симптом оказывается узлом, в котором стянуты десятки нитей, и каждая ведёт дальше. Как описать это линейно, «ясным языком»?

Лакан пишет сложно не потому, что хочет запутать, а потому что пытается создать письмо, которое само воспроизводит работу бессознательного: разрывы, сгущения, смещения. Его тексты — не объяснения психики, а её перформативное предъявление.

Докинз требует: «Скажите прямо, что вы имеете в виду». Но психоанализ показывает: некоторые вещи нельзя сказать прямо, потому что они существуют только в непрямом говорении. Как только вы «проясните» желание, оно ускользнёт — потому что оно существует именно в этой игре сокрытия и проявления.

И если присмотреться то критика Докинзом «неясности» — сама симптом. Симптом вытеснения собственной позиции. Наука представляет себя как чистое познание, свободное от желания, власти, веры. Но присмотритесь: само требование «ясности» — это требование власти. Власти определять, что считается знанием, а что — «болтовнёй».

Когда Докинз говорит «философия должна быть понятной», он неосознанно говорит: «Философия должна соответствовать моим критериям понятности». Но почему именно его критерии должны быть универсальными? Это не нейтральная позиция, а позиция силы.

Сциентизм — вера в то, что только научный метод производит истинное знание — это тоже вера, не доказываемая научно. Это догма, которую наука не может видеть, потому что вытесняет вопрос о собственной неполноте. А философия, особенно континентальная, как раз и занимается тем, что делает видимым это слепое пятно.

V. Игра как условие нового

Йохан Хёйзинга в «Homo Ludens» показал: культура вырастает из игры. Ритуал, искусство, право — всё это изначально игровые формы. Но что такое игра?

Не развлечение, не отдых от «серьёзной» деятельности. Игра — это особое пространство, где можно ошибаться без катастрофических последствий. Когда ребёнок играет в «дочки-матери» и «убивает» куклу неправильным кормлением, никто реально не умирает. Это пространство безопасного экспериментирования, где правила создаются и переписываются, где можно пробовать невозможное.

Именно поэтому игра — машина производства нового. В «серьёзной» реальности ошибка может стоить жизни, репутации, карьеры. В игре ошибка — это просто информация: «так не работает, попробуем иначе». Дети не «готовятся к взрослой жизни» — они исследуют пространство возможностей, большинство из которых никогда не актуализируются, но само это исследование трансформирует их способность мыслить.

Философия работает в этом же режиме — как игра концептами. Не в смысле «несерьёзности», а в смысле создания защищённого пространства для радикального экспериментирования. Когда философ создаёт понятие «тело без органов» или «машины желания», он может позволить себе странность, абсурдность комбинаций, потому что находится в игровом режиме. Если концепт «не сработает» — ничего не взорвётся, никто не пострадает. Но именно эта свобода от страха последствий позволяет производить радикально новое.

Смыслы рождаются не из готовых определений, а из столкновения концептов, их невозможных сочетаний. «Ризома» + «машина» + «желание» = новая оптика для понимания социальных процессов. Это не логическая дедукция (где каждый шаг должен быть безошибочен), а игровое экспериментирование, где ты можешь попробовать сто комбинаций, девяносто девять окажутся тупиковыми, но одна откроет новый континент мысли.

Пример из самой науки: все великие открытия начинались с игрового режима, где можно было ошибаться. Эйнштейн играл мыслью: «А что если я еду на луче света?» — вопрос абсурдный с точки зрения классической физики. Но именно потому, что это был мысленный эксперимент (игра!), а не реальный, он мог позволить себе эту абсурдность. Ошибка здесь ничего не стоит — и именно поэтому возможен прорыв. Затем, конечно, результат оформляется математически, проверяется экспериментом. Но момент изобретения — игровой, защищённый от требования немедленной правильности.

Более того: вся история науки — это история «ошибок», которые оказались плодотворнее «истин». Флогистон был ошибкой, но без этой ошибки не появилась бы современная химия. Эфир был ошибкой, но эта ошибка привела к теории относительности. Игровой режим нуждается в ошибках как в материале для нового.

И вот парадокс: Докинз критикует философию за «несерьёзность», не видя, что сама наука возможна только благодаря игровому отношению к реальности. Научный метод — это способ институционализировать игру: гипотеза (игровое предположение) → эксперимент (проверка в защищённых условиях) → ошибка/подтверждение → новая гипотеза. Но наука забывает о своей игровой природе, застывая в позе «серьёзности», требуя, чтобы всё было «доказано» и «проверено» с первого шага.

А постмодерн напоминает: вы тоже играете, только делаете вид, что нет. И именно потому, что вы играете — вы можете ошибаться, пробовать безумные гипотезы, отбрасывать целые теории. Если бы вы действительно были «серьёзны» в смысле Докинза, вы бы никогда не посмели предположить, что время относительно или что свет — одновременно волна и частица. Это звучало безумно. Но игровой режим защитил возможность этого безумия — и оно оказалось плодотворным.

VI. Этика вместо морали: опасность философа-мэтра

Континентальную философию часто обвиняют: «Вы не даёте чётких моральных ориентиров». И это правда — но не недостаток, а принципиальная позиция.

Мораль говорит: «Не убий», «Не укради» — универсальные правила. Этика же работает с ситуацией, с интенсивностями, которые в ней действуют. Что значит «быть честным» в ситуации, где честность убьёт невинного? Правила не работают — нужна другая чувствительность.

Континентальная философия — это не производство моральных истин, а машина производства этических вопросов: как жить? Как создавать радость, а не страдание? Как увеличивать возможности, а не сокращать их?

Хайдеггер и Сартр: две стороны одной ловушки

Но вот проблема, которую остро осознавали: философ легко превращается в идола. Хайдеггер — пример не просто трагический, но подозрительный: возникает вопрос, не была ли вся его грандиозная онтология с самого начала инструментом для философского обоснования нацизма? «Забвение бытия», «подлинное существование народа», «укоренённость в почве» — эти концепты слишком легко переводятся на язык Blut und Boden (крови и почвы). Возможно, фашизм не «проник» в его мышление — он был заложен в самой архитектуре его онтологии.

Сартр — ещё более показательный случай: экзистенциалист, певец индивидуальной свободы, очень метко критиковавший аморальность онтологии Хайдеггера, совершает ту же операцию, что и Хайдеггер. Он онтологизирует мировую революцию — превращает её из политического проекта в необходимость бытия, в историческую судьбу. И в этот момент оказывается на том же пути: раз революция онтологически необходима, то сталинские репрессии становятся «родовыми муками истории», неизбежной платой за подлинное (аутентичное) бытие. Текучее становление затвердевает в молярную структуру Исторической Необходимости с большой буквы.

Вот опасность онтологизации политического: когда вы превращаете свой политический выбор в Истину Бытия, вы получаете философскую индульгенцию на любое насилие. Хайдеггер и Сартр — правый и левый варианты одной и той же ловушки.

Отсюда необходимость постоянной детерриториализации философа от позиции власти. Философ не должен быть гуру, учителем жизни, властителем дум. Он должен оставаться кочевником мысли, постоянно смещающимся, отказывающимся от застывших позиций.

Докинз интуитивно чувствует эту опасность — опасность превращения философа в идола. Но его решение (упростить философию до научпопа) неверно. Настоящее решение — в другом типе философского жеста: не учить истине, а провоцировать мышление. Не давать ответы, а умножать вопросы.

VII. Ризома против дерева: множественность знания

Теперь к главному конфликту. Докинз — представитель «древовидного мышления». Дерево: есть корень (фундаментальная истина), ствол (основной метод), ветви (частные выводы). Всё идёт от одного центра, всё иерархично.

Наука для Докинза — корень всякого знания. От неё должны «ветвиться» все остальные дисциплины. Философия должна обслуживать науку, прояснять её выводы. Искусство — развлекать, но не претендовать на познание.

Постмодерн предлагает другую модель: ризому. Корневище, растущее горизонтально, образующее связи в любых направлениях, без центра и иерархии. Наука — один из способов производства знания, но не единственный и не главный.

Физик знает о квантовой запутанности, но романист знает о запутанности человеческих отношений — и это знание не «менее реально». Оно просто иначе устроено. Невозможно свести роман Пруста к нейробиологии памяти — что-то фундаментальное при этом теряется.

Постмодерн предлагает трансверсальность: связи поперёк дисциплин, без требования единого метода. Художник может научить учёного видеть паттерны. Философ может показать скрытые предпосылки научной теории. Учёный может дать философу новые концептуальные инструменты. Это не иерархия, а ризоматическая сеть взаимодействий.

Номадизм мысли

Странным образом критика Докинзом постмодерна подтверждает то, от чего он хочет защититься. Он обвиняет философов в создании культа личности — и прав. Опасность «мэтра», застывшего в позиции власти, реальна.

Но решение не в том, чтобы упростить философию до уровня популярной брошюры. Решение — в постоянном номадическом движении мысли. Философ должен быть не вождём, ведущим к истине, а попутчиком, экспериментирующим с возможностями мышления.

«Мы не философы, мы скорее корабельные врачи» — не капитаны, определяющие курс, а те, кто латают пробоины, лечат болезни, поддерживают плавание. Философия не над жизнью, а в жизни, как одна из её витальных функций.

Докинз требует ясности, потому что боится хаоса. Но хаос — не враг, а ресурс. Из хаоса, из множественности, из «непонятности» рождается новое — новые концепты, новые способы видеть, новые формы жизни.

И если эта статья показалась вам сложной — прекрасно. Значит, она требует от вас стать немного другим, чтобы её понять. А это и есть философия: машина трансформации того, кто мыслит.

Философия

4.5K постов5.5K подписчиков

Правила сообщества

Сообщество создано ради общения, поэтому не рассчитывайте на помощь с поднятием рейтинга.

Огромная просьба: не выкладывайте посты, нацеленные на разжигание религиозных войн. Все аргументы сторон мы уже давно изучили;)

Дешевые провокации, откровенная дичь, а также посты не по теме сообщества будут перемещаться в общую ленту сразу после объяснения причин.