ТЕЛЕПАТИЯ КАК УТОПИЯ КОММУНИКАЦИИ

Магнетические ванны, медиумы и «Общество для изучения загадочных явлений психики»

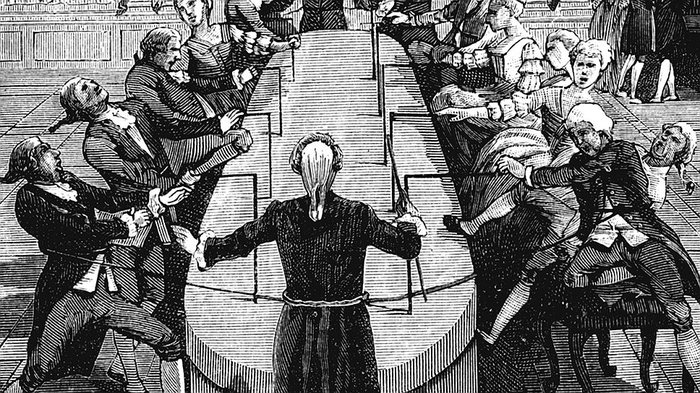

«Через несколько времени хозяин пригласил нас в особое отделение, где находилась магнетическая ванна. Надобно тебе сказать, что здесь животный магнетизм составляет любимое занятие в гостиных, совершенно заменившее древние карты, кости, танцы и другие игры. Вот как это делается: один из присутствующих становится у ванны, – обыкновенно более привыкший к магнетической манипуляции, – все другие берут в руки протянутый от ванны снурок, и магнетизация начинается: одних она приводит в простой магнетический сон, укрепляющий здоровье; на других она вовсе не действует до времени; иные же тотчас приходят в степень сомнамбулизма, и в этом состоит цель всей забавы. <…> Часто люди, дотоле едва знакомые, узнают в этом состоянии свое расположение друг к другу, а старинные связи еще более укрепляются этими неподдельными выражениями внутренних чувств. Иногда однимужчины магнетизируются, а дамы остаются свидетелями; иногда, в свою очередь, дамы садятся за магнетическую ванну и рассказывают свои тайны мужчинам. Сверх того, распространение магнетизации совершенно изгнало из общества всякое лицемериеи притворство: оно, очевидно, невозможно; однако же дипломаты, по долгу своего звания, удаляются от этой забавы, и оттого играют самую незначительную роль в гостиных. Вообще, здесь не любят тех, которые уклоняются от участия в общем магнетизме: в них всегда предполагают какие-нибудь враждебные мысли или порочные наклонности» [Одоевский].

[Кюно] и др. Первые телепатические опыты осуществляли магнетизеры – врач Месмер,

использовавший в своей практике магниты, и его последователи. В 1850 г. профессор физиологии и магнетизер Майо писал: «Замагнетизированное лицо, утратившее способность

собственного осязания, или вкуса, или обоняния, осязает, вкушает и обоняет все то, что

воспринимается внешними чувствами магнетизера» (цит. по: [Баррэт: 58]). «Общность

ощущений» связывалась с передачей некого «флюида». Также фигурировало другое название этого явления – «животный магнетизм». После Месмера разразилась настоящая

«телепатическая» эпидемия: многочисленные шарлатаны устраивали красочные шоу,

«демонстрируя» свои сверхъестественные способности. Выдающийся физиолог и основоположник рефлексологии В.М. Бехтерев выступил против этой тенденции и в своей

работе «Как производятся опыты так называемого ясновидения на театральных подмостках?» разоблачает тех, кто эксплуатировал идею телепатии и использовал ее только

в коммерческих целях. В целом В.М. Бехтерев отказывает телепатии в существовании, понимаемой как способность отгадывать числа и тому подобное (также он использует понятие «ясновидение»), при этом подчеркивает реальность такого феномена, как внушение,

действенность которого он неоднократно доказывал в собственной практике. Внушение

В.М. Бехтерев определял с позиций нейрофизиологии. В истории телепатии период до конца

XIX в. может быть назван «магнетическим», потому что дискурс формировался под действием широко распространившихся веяний, вызванных разнообразными экспериментами

с животным магнетизмом.

Экспериментальный метод и его роль в «научном» понимании телепатии

Сам термин «телепатия» появляется только в 1886 г. в работах Ф. Гернея, Э. Майерса и Ф. Подмора и дословно переводится как «чувствование на расстоянии» [Gurney, Myers, Podmore]. Название их труда было переведено на русский язык А.Н. Аксеновым как «Прижизненные призраки и другие телепатические явления» в 1893 г. Годом ранее в Лондоне было основано «Общество для изучения загадочных явлений психики», объединившее ученых различных специальностей: психологов, физиологов и физиков. Годом позже Ф. Подмор создает свой труд «Явления и передача мыслей: исследование свидетельств телепатии» [Podmore]. Это сокращенная и дополненная версия «Прижизненных призраков». Автор утверждает, что работа строится на данных, полученных экспериментальным путем [ibid.: 6]. Серию экспериментов по обнаружению телепатических способностей поставил Уильям Крукс, английский химик и физик, член Лондонского королевского общества. Его концепция строилась на идее существования неких эфирных волн, которые могли вызывать в воображении другого человека образы, идентичные тем, что возникали в голове первого испытуемого, «отправлявшего» сообщение,

или осуществлять бесконтактные действия. У. Крукс, в частности, зафиксировал извлечение медиумом звуков без прикосновения к инструментам, а также давление на объекты,

которое под действием «психической силы» увеличивалось [Леманн]. В 1874 г. он обнародовал свои результаты в книге под названием «Исследования феномена спиритизма» (“Researches in the Phenomena of Spiritualism”). Экспериментальный метод в исследовании феноменов телепатии начинает все чаще использоваться вместе со статистикой. Одним из первых, кто стал применять количественные методы для изучения фактов телепатии, был французский физиолог Шарль Рише, который также предложил термин «мысленное внушение» [Richet]. Как правило, авторы собирали письменные и устные свидетельства о телепатических переживаниях. Другой французский ученый – астроном Камилл Фламмарион – собрал более 1000 случаев спонтанной телепатии [Flammarion], которые также представляли собой устные или письменные рассказы

имевших телепатический опыт.

В 1876 г. У.Ф. Баррэт делает доклад на собрании Британской ассоциации для распространения наук, отстаивая возможность непосредственной передачи мысли от мозга к мозгу [Barrett]. В 1881 г. он публикует статью в журнале Nature. У.Ф. Барретт работал ассистентом в лаборатории Джона Тиндаля, выдающегося физика, известного своими работами по поглощению теплового излучения газами и рассеянию света при прохождении через неоднородную среду (эффект Тиндаля). Этот опыт заложил прочную основу для материалистического истолкования телепатии

в работах У.Ф. Баррета [Noaks]. Итак, в 1870–1880-е гг. дискурс телепатии активно формируется и благодаря накопленным данным, статистике и эксперименту постепенно перемещается на территорию науки. На этом этапе телепатия рассматривается как феномен, ставший возможным благодаря либо возмущениям среды, которая считается заполненной эфиром, либо передаче особой субстанции, например «флюида»

Ментальный телеграф: телепатия и электромагнетизм

Вслед за «магнетическим» периодом наступает период «электромагнетический». Если в первом случае телепатия рассматривалась как явление, связанное с животным магнетизмом, теперь причиной этого явления называется электричество. В своей работе 1747 г. «Опыты и наблюдения с электричеством» Бенджамин Франклин говорит об электричестве и его текучей (флюидной) природе, а в 1791 г. Луиджи Гальвани издает «Трактат о силах электричества при мышечном движении», где доказывает, что можно говорить об электричестве в живых организмах, становясь тем самым основоположником электрофизиологии [Гальвани, Вольта]. В 1875 г. Ричард Катон сделал доклад о зафиксированных им слабых токах в мозге животных. Первые опыты по выявлению электрической активности мозга ставились на животных: кроликах, собаках, обезьянах, например, Я. Данилевский ставил опыты на собаках. В 1882 г. Сеченов публикует работу «Гальванические явления на продолговатом мозге лягушки». В 1924–

1925 гг. Ханс Бергер зафиксировал с помощью гальванометра электрические сигналы на поверхности головы. Он и стал основоположником электроэнцефалографии (регистрации

биотоков коры головного мозга с помощью осциллографа). В 1940 г. Бергер издает труд,

в котором рассказывает в том числе о своих спонтанных телепатических опытах. Так, однажды во время военной службы Бергер чуть не попал под орудия, но его лошадь внезапно

поднялась и сбросила наездника. Только благодаря этому он смог избежать смерти. В тот

же вечер он получил телеграмму от своего отца, в которой тот выражал волнение по поводу самочувствия сына. Позже Бергер узнал, что его старшая сестра, находившаяся в это

время за много миль от него, испытала сильное зловещее чувство в то утро, когда произошел инцидент, и убедила отца связаться с Бергером. С тех пор он стремился объяснить

это удивительное совпадение с помощью научных методов. Это был первый опыт телепатического общения [Millett].

В то время как появляются новые коммуникационные технологии («грозоотметчик» А.С. Попова, радио, телефон), метафоры новых средств связи проникают в поле литературы: Марк Твен пишет знаменитое эссе «Ментальный телеграф» [Twain], а Эптон Синклер – «Ментальное радио» [Sinclair]. Если в XIX в. вопросом телепатии занимались в основном врачи, физики и химики, то

с XX в. начинается технический крен: основными игроками становятся инженеры, которые строят специальные машины для «ловли» телепатического сигнала. Так, инженер Б.Б. Кажинский занимался вопросом телепатии на протяжении многих десятилетий начиная с 1910-х гг. XX в. и смог опубликовать свою книгу «Биологическая радиосвязь» только в послевоенное время. Он работал с Дуровым и его животными и провел более 10 000 сеансов внушения с ними. Сеансы внушения предполагали вхождение внушающего в особое фоновое состояние, в котором тот, фиксируя взгляд на животном, стремился передать ему сообщение, представляющее собой ту или иную команду.

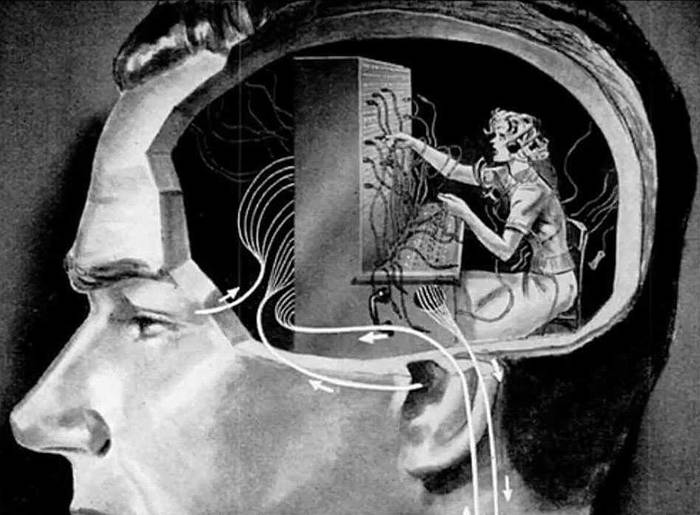

В 1922 г. он предлагает построить «электромагнитный микроскоп для приема и регистрирования биоэлектромагнитных волн при акте мышления» (рис.1). Он отстаивал идею о том, что клетки живого организма можно рассматривать как своеобразные приемники:

«И вот я углубляюсь в историю радиотехники, по мельчайшим деталям прослеживаю устройство “грозоотметчика” Александра Степановича Попова. Как известно, этот прибор состоит из когерера АВ и реле CD. Реле предназначено для замыкания цепи электрического звонка GH. Когда под действием электромагнитных волн сопротивление металлического порошка когерера падает, ток от батареи P приводит в действие реле GD. Якорь H притягивается к электромагниту G, раздается звук звонка. Молоточек звонка при обратном отклонении ударяет по трубке когерера АВ и этим встряхиванием восстанавливает сопротивление металлического порошка когерера, благодаря чему цепь звонка размыкается до следующего мгновения. Когда под действием электромагнитных волн (приходящих извне) сопротивление когерера вновь падает, ток от батареи P приводит в движение реле CD и цикл работы прибора вновь повторяется. Прибор регистрирует приходящие извне электромагнитные волны. Нечто подобное, по-моему, наблюдается и в явлениях передачи мысленной информации от человека к человеку на расстоянии».

Б.Б. Кажинский стремился найти прямые аналогии строения клеток живого организма

с радио. Как нам кажется, именно здесь можно увидеть своего рода точку бифуркации,

когда технологическое – хотя бы мысленно – имплантируется в человеческую природу,

при этом возникает момент, когда тело начинает мыслиться отчужденно. В «магнетический» период явление не затрагивало сами тела, а лишь среду между ними. Тот факт, что технические приборы позволяют улавливать явления, перцептивно недоступные человеку, рождает огромное количество спекуляций. В это же время складывается терминология, встраивающаяся в инженерный дискурс. Лев Термен, в свою очередь, предлагает создать специальный «искусственный телепатический индуктор, с импульсными мощностями в сотни и тысячи мегаватт с алгоритмическими комплексами, соответствующими заданной телепатеме» [Термен]. Интересно, что концепция телепатемы вполне современная и соответствует некому сгустку смысла, который может быть передан за один телепатический акт. В каком-то

смысле телепатема близка понятию концепта, но представленного в сознании на более общем

уровне. Это определение достаточно близко переживаниям в смысловом слое в концепции

известного психотехника О.Г. Бахтиярова, разрабатывавшего для операторов машин в позднесоветский период программы деконцентрации внимания. Идея чтения мыслей легла в основу сюжета романа А. Беляева «Властелин мира», написанного в 1926 г., где главный герой Штирнер благодаря своим телепатическим способностям и специальному прибору приобрел невероятное могущество. В самом начале романа он рассказывает о последних достижениях рефлексологии в сфере понимания природы коммуникации:

«Милостивые государыни и милостивые государи! – начал Штирнер таким тоном, будто он читал лекцию в избранном обществе. – Рефлексология есть наука, изучающая ответные реакции человека и вообщевсякого живого существа, возникающие в связи с воздействием внешнего мира и характеризующие собою вообще все отношения живого существа к окружающей среде»

[Беляев].

В этом фрагменте присутствует прямая отсылка к В.М. Бехтереву, стоящему у истоков

коллективной рефлексологии. В 1920-е гг. одной из ключевых становится идея о расширении когнитивных возможностей благодаря разнообразным воображаемым и реальным приборам. Так происходит инкорпорирование медиума на уровне технологического воображаемого, когда такие новые для того времени виды связи, как телеграф и радио, оказываются вписаны в тело, что приводит к идее о необходимости «протезирования» тела для достижения идеальной коммуникации. Именно с этого момента можно говорить о том, что тело и машина начинают сращиваться в направлении максимально эффективной коммуникации, горизонтом которой является телепатия. И эта тенденция только усиливается в следующий –«кибернетический» – период.

Кибернетика мысли: от вычислительных моделей телепатии к нейроинтерфейсам

В послевоенный период, в 1960-е гг., в СССР выходят в свет исследования, посвященные вопросам телепатической связи, которые ранее не могли быть опубликованы, в частности, труд

Б.Б. Кажинского («Биологическая радиосвязь»), над которым он работал с 1910-х гг.,

и Л.Л. Васильева («Экспериментальные исследования мысленного внушения», «Таинственные явления человеческой психики», «Внушение на расстоянии»), принадлежащего уже следующему поколению в исследовании телепатии и являющегося современным кибернетиком. Эти работы непосредственно сопрягаются с идеями кибернетиков, которые видели свой горизонт в тесной связи с когнитивными расширениями коммуникации и улучшением работы человеческой психики благодаря новым технологиям. Л.Л. Васильев пишет:

«Телепатия – это особая форма информации или общения живых существ, выражающаяся в непосредственном (т. е. без посредства известных нам органов чувств) влиянии нервно-психических процессов одного существа на нервно-психические процессы другого существа. Из этого определениявидно, что в каждом случае телепатии участвуют по крайней мере два существа («телепатическая пара») – то, у которого первично возник данный нервно-психический процесс, и то, у которого в связи с этим возник такой же или более или менее сходный нервно-сихический процесс. Лицо, оказывающее на другое лицо телепатическое влияние, передающее ему телепатическую информацию, принято называть «телепатическим индуктором», или «агентом». Лицо, которое непосредственно на расстоянии воспринимает такое влияние или информацию, называют «телепатическим перципиентом». Процесс, который происходит в нервно-психической сфере индуктора, обозначают словами «телепатическая индукция» [Васильев 1962: 7].

В цикле произведений Кира Булычева, посвященных Алисе Селезневой, фигурирует особое устройство для чтения мыслей. Оно называется миелофон и представляет собой усилитель, встроенный в кристалл, который меняет свой цвет в момент работы, а также издает звуки. В повести 1968 г. «Ржавый фельдмаршал» миелофон используется для

межвидового общения – людей и животных. Эти идеи, с одной стороны, связаны с идеями

Б.Б. Кажинского и его экспериментами с внушением животным, а с другой стороны, с идеями об электронных усилителях, позволяющих считывать активность мозга. При этом миелофон может читать мысли, только если они выражены словами. Также миелофон делает доступными мысли роботов:

«Это очень странно – слушать собственные мысли. Они звучат совсем не так, как кажется тому, кто их думает. Алиса брала в руки серую коробочку, вставляла в ухо маленький наушник и слушала, как довольно тоненький голос говорит быстро-быстро: “Не может быть, чтобы мои мысли… смотри-ка, я слышу собственный голос… Это мой голос? Я подумала про голос и точно то же самое слышу…” Алиса с папой попробовали послушать домработника. У домработника мысли были короткие и не путались, как у Алисы. Домработник думал о том,

что надо подмести под плитой, почистить медаль и (тут люди узнали его страшную тайну) подзарядить потихоньку аккумуляторы, чтобы ночью, когда все будут думать, что он спит, почитать при свете собственных глаз “Трех мушкетеров”» [Булычев: 13].

Примечательно, что, несмотря на железный занавес, многие тенденции в поисках идеальной коммуникации в этот период носят универсальный характер. Джозеф Ликлайдер в статье «Человеко-компьютерный симбиоз» (“Man-Computer Symbiosis”) пишет об измерениях расширения человеческих возможностей:

«Надежда состоит в том, что через достаточнонебольшое количество лет человеческий мозг и вычислительные машины будут очень тесно связаны друг с другом и что возникшее в результате партнерство уже нельзя будет рассматривать как человеческий мозг» [Licklider].

Дуглас Энгельбарт в 1962 г. в докладе «Дополнение человеческого интеллекта: концептуальная основа» (“Augmenting HumanIntellect: A Conceptual Framework”) пишет о существовании интегративной среды и о необходимости расширения человеческих способностей с помощью компьютера [Engelbart].

В 1967 г. советский математик, академик АН СССР Е.В. Золотов создает свой учебник по телепатии, существовавший в рукописи, где рассматривает телепатическую связь в контексте

теории информации. В целом телепатия понимается им как информационный феномен, но

обмениваются агенты информацией особого рода, которая распространяется в биомагнитном поле:

«Главное заключается в том, что все без исключения живые существа связаны между собой на нашей планете процессами энергетического обмена и что закономерности этого процесса поддаются математической обработке; что, наконец, процессы эти, безусловно, материальны и, следовательно, ничего сверхъестественного, трансцендентного, недоступного в восприятии нашего мировоззрения в них нет и быть не может. Предлагаемая гипотеза (гипотеза биомагнитного поля и токов ВЧ. – Е. С.) снимает противоречия, казавшиеся ранее неразрешимыми» [Золотов].

Е.В. Золотова осуществлялась в целом в русле кибернетических идей, при этом одной из наиболее важных была идея о том, что все живые существа по своей природе связаны между собой. Может ли в таком случае телепатия осуществляться с помощью машин? Или только

одно живое существо может обмениваться такого рода сообщениями с другим живым существом? Здесь можно вспомнить закон необходимого разнообразия, сформулированный

Уильямом Россом Эшби в его классической работе «Введение в кибернетику». Согласно

этому закону, управлять можно только теми системами, которые не превосходят по сложности управляющую систему [Эшби]. С этой точки зрения телепатическая связь может

быть установлена только между двумя живыми существами, превосходящими по своей

сложности любые технические устройства. Сегодня эти идеи развиваются в сторону нейроинтерфейсов и интерфейсов «мозгмозг». В 2013 г. в Даремском университете

был проведен эксперимент, в рамках которого двум крысам были вживлены электроды.

Благодаря этому одно животное синхронизировало свои действия с действиями другого

животного, хотя понятия не имело о его существовании. Внешние импульсы выступали

для крысы как ее внутренние импульсы [PaisVieira et al.]. Можно ли назвать это телепатией, ведь телепатия, как следует из всех рассмотренных выше источников, предполагает акт

передачи сообщения, а также акт осознания получения этого сообщения, чего не происходит с синхронизированными животными? Константин Анохин в статье «Чтение мыслей станет реальностью» говорит о том, что старые технологии снимали биопотенциалы с поверхности головного мозга, а новые должны стать “deep media” и иметь дело с сверхвысокой дифференциацией нейронов:

«Важнейшие решения в этой области – разработка технологий, которые будут соединять задачи построения интерфейсов и изучения глубоких процессов активности отдельных клеток головного мозга. Именно это сделает возможным считывание мыслей как объективный процесс» [Анохин].

Итак, мы наметили схематичный контур истории развития «телепатического» дискурса и увидели, как новые изобретения в сфере науки и техники влияли на воображение тех, кто занимался экспериментами в сфере непосредственной коммуникации. Последний этап во многом можно считать завершением предыдущего, так как основные концептуальные аспекты были сформулированы еще в 1950–1960-е гг. в сфере кибернетики и теории систем: последний, «цифровой», этап концептуально практически ничего не добавляет, но лишь делает возможным ряд экспериментов (например, с вживлением чипов), которые в более ранний период были

недоступны в силу объективных причин – недостаточного развития технологий.

Сегодня можно поставить вопрос о проблеме дуализма: после того как исследования телепатии были технологизированы и перешли полностью в поле (пара)науки, возникло расщепление в понимании телепатии: одни исследователи говорили о том, что она возможна, так как новые технологии могут объяснить ее природу, другие – что она в принципе может быть доступна только благодаря искусственными системам. Примечательно, что в работах, связанных с нейроинтерфейсами, не предлагается вообще никакой объяснительной модели в отличие от всех предыдущих этапов, где авторы стремились выстроить некоторую онтологию коммуникации, пытаясь найти объяснение нетипичным явлениям либо в понимании среды (эфир), либо субстанций (флюид) или сил (магнит, электричество). Предлагаемый эскиз можно считать

не только сверхкраткой историей «телепатического» дискурса, но также и попыткой

проблематизации той онтологии, которая стоит за новейшими когнитивными исследованиями.