Скандинавский социализм.

От монополистического к государственно-монополистическому капитализму.

Итак, кризисный период 1930-32 годов в первую очередь обозначал крах классических либеральных идей «свободного рынка», который будто бы способен к саморегуляции. Месяц проходил за месяцем, а дела у скандинавской буржуазии, уповавшей на то, что всё само по себе образуется, становились всё хуже. Неспособность монополий самостоятельно решить проблемы производства и распределения настойчиво требовала государственного вмешательства: так, ряд норвежских крупных частных банков попросили государственной помощи, датские промышленники и аграрии молили о введении пошлин на импортные промышленные товары и установления контроля за оборотом валюты, в Швеции, в связи с громким крахом того самого зловещего суперконцерна Крейгера и связанных с ним предприятий, потребовалось вмешательство государства в финансовые дела частных фирм.

Однако буржуазные партии, разрываемые внутренними противоречиями, оказались не особенно способными к установлению государственного контроля над экономикой.

На этом фоне вперёд выступает уже не раз выручавшая буржуазию правая социал-демократия. Стремительно левеющим массам она представляет свою антикризисную «социалистическую» на словах программу, в основе которой лежала идея государственного вмешательства в частнокапиталистическую экономику и политика классового сотрудничества. Паникующих перед революционной опасностью капиталистов и мелких хозяйчиков социал-демократия успокаивает своей принципиальной позицией на сохранение частнособственнической экономической системы.

Умело используя социалистическую фразеологию, расширяя социальную базу за счёт мелкой буржуазии и служащих, ссылаясь на реальные успехи планового хозяйства в СССР, параллельно демонизируя коммунистов, якобы несущих за собой катастрофу революции и гражданской войны, датские, шведские и норвежские социал-демократы завоёвывают большинство голосов на парламентских выборах 1932-33 годов.

Получив поддержку крестьянских партий (выражавших интересы сельскохозяйственной буржуазии, заинтересованной в незамедлительной государственной помощи) и достигнув компромисса с традиционными буржуазными партиями — либералами и консерваторами, сначала датские, а за ними шведские и норвежские социал-демократы взялись за дело спасения капитализма на базе самого капитализма.

В этот первый период становления государственно-монополистического капитализма под эгидой социал-демократии были предприняты ряд мер, стабилизирующих экономическую и социальную обстановку в Скандинавии.

Существенное повышение налогов (новинкой здесь было дополнительное налогообложение крупных доходов) и выпуск займов позволили скандинавским государствам не только финансировать создание новых сфер занятости (создание государственных и коммунальных секторов на транспорте, коммуникациях, жилищном строительстве и тому подобных капиталоёмких отраслях), но и удешевить промышленный кредит частным лицам за счёт снижения учётного процента государственными банками.

Параллельно с этим был запрещён (Дания) или сильно ограничен (Швеция, Норвегия) вывоз капитала за границу, что позволило государственным банкам накопить значительные валютные резервы. В области сельского хозяйства были введены ряд запретительных ввозных пошлин и гарантировано государственное субсидирование производства. Была организована централизованная государственная закупка пшеницы, молока, мяса и товаров широкого потребления по фиксированным ценам.

Параллельно с этим шла не слишком активная деятельность в социальной области: под громкими лозунгами «датского социализма» или шведского «Народного дома» принимались ограниченные меры для помощи безработным (выплата пособий в течение 6 месяцев), инвалидам (финансирование касс медицинского страхования), многодетным и малообеспеченным семьям (обеспечение бесплатного медицинского обслуживания).

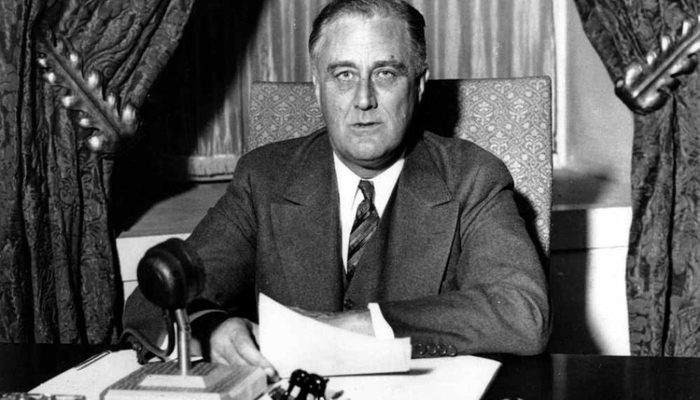

Фактически, деятельность скандинавских социал-демократов в области государственного регулирования капиталистического хозяйства и социального обеспечения была аналогична «Новому курсу» Рузвельта. Уникальность ситуации заключается лишь в том, что, в отличие от США, в Скандинавии буржуазия обошлась без расстрелов стачечников и введения военного положения на отдельных предприятиях: социал-демократия лаской и уговорами обуздала рабочий класс, тем самым устранив как опасность революционного взрыва, так и угрозу скатывания к фашизму.

Подлинным символом этой идеологической гегемонии можно считать беспрецедентный для капитализма компромисс 1938 года (т.н. Соглашение Сальтшёбадена), когда между шведской Конфедерацией профсоюзов и Конфедерацией работодателей было заключено соглашение, согласно которому профсоюзы признавали необходимость увеличения эффективности капиталистического производства в обмен на более справедливое распределение прибыли. Другими словами, в обмен на буржуазные обещания «справедливого разделения выручки» профсоюзы дали гарантию не поднимать вопроса об институте частной собственности, о справедливости системы наёмного труда или о праве капитала принимать решения о производстве и распределении тех или иных товаров. Итогом этого замечательного договора становится существенное снижение трудовых конфликтов вплоть до нулевых отметок в 1940 году.

В Норвегии подобное соглашение между профцентром и Конфедерацией предпринимателей было подписано ещё раньше – в 1935 году; в Дании, с её гораздо менее мощным рабочим движением, роль «надклассового» регулирующего центра между трудом и капиталом в 1936 году взяло на себя государство в лице того же самого социал-демократического правительства.

Тесное взаимодействие организованного пролетариата с администрацией капиталистических предприятий на основе «взаимовыгодных компромиссов», идеологически прикрываемое речами о «народном единстве», — фактически, корпоративизм — являлось важнейшей чертой скандинавского государственно-монополистического капитализма, обеспечившего стабилизацию экономики и дальнейший её рост вплоть до начала Второй мировой.

С другой стороны, в связи с опасностью «коммунистического проникновения», в середине 30-х годов начался процесс предельной бюрократизации и централизации профсоюзных структур, что обеспечило ещё более полное подчинение рабочего движения социал-демократической линии.

Таким образом, при содействии прочих факторов, вроде улучшения экономической конъюнктуры, прилива иностранного капитала, дальнейшей концентрации и централизации производства, Скандинавия не просто оправилась от последствий кризиса; в период 1935-39 гг. начался бурный экономический рост.

Парад немецких войск в Копенгагене, Дания 20 апреля 1940 года

Вторая мировая прервала эту радостную тенденцию. Дания и Норвегия были оккупированы фашистской Германией, Швеция, несмотря на принципиальный нейтралитет, так же понесла серьёзные финансовые убытки.

Возникла и другая угроза: в Норвегии и Дании, где коммунисты стояли в авангарде движения Сопротивления, росли сила и влияние пролетарских партий; в Швеции, на фоне успехов СССР в борьбе с фашизмом, так же укреплялись прокоммунистические настроения. Успехи коммунистов на шведских выборах профсоюзного руководства в 1943 году и парламентских выборах 1944-го в Швеции и в 1945 году в Дании, с одновременной утратой части голосов социал-демократами, сигнализировали о тревожных тенденциях. К концу войны буржуазия Скандинавии в страхе замерла, ожидая обострения классовой борьбы, если вообще не революции.

В связи с этим уже в 1945 году социал-демократами при полном одобрении буржуазного класса были предприняты ряд мер, направленных на «разрядку» социального напряжения: в Дании и Норвегии была проведена чистка государственного аппарата от нацистских коллаборационистов и «скрытая экспроприация» военных прибылей (в Норвегии с помощью обмена денег, а в Дании – введением единовременного налога на имущество), повсеместно повышалась заработная плата, действующие соглашения между профцентрами и конфедерациями предпринимателей были дополнены рядом существенных уступок со стороны последних.

Особо глубокий характер социал-демократические мероприятия приобрели в пролетарской Швеции, где в период 1946-48 гг. был принят целый ряд нововведений: увеличение пенсии по старости, введение детских пособий и пособий на квартплату нуждающимся, принятие закона о всеобщем и обязательном медицинском страховании и охране труда (запрещавшим, например, ночные смены, использование женщин на тяжёлых работах или привлечение детского труда), введение всеобщего избирательного права без имущественных ограничений, проведение новой налоговой реформы в интересах малоимущих и т.д. Сходные, но менее масштабные перемены чуть позже затронули Норвегию и Данию.

Попутно шло ускоренное восстановление хозяйства, поскольку, учитывая успехи коммунистов в странах Восточной Европы, буржуазный класс опасался повторения послевоенного экономического спада и социального кризиса 20-х годов, который теперь мог стать реальной прелюдией к революции. Однако собственными силами скандинавские страны восстановить довоенный уровень производства уже не могли, несмотря ни на какие фокусы социал-демократов, поэтому в апреле 1948 года Норвегия, Дания и Швеция присоединились к «Плану Маршалла», приняв долларовую помощь на американских условиях.

Само собой, все эти изменения сопровождались барабанным боем и криками социал-демократов о «коммунистической опасности». Первой явно антикоммунистический курс уже в 1945 году взяла Датская с.-д. партия; в 1947 году к антикоммунистической кампании в рамках «Холодной войны» примкнула Норвежская рабочая партия. В апреле 1949-го социал-демократические правительства Дании и Норвегии одобрили присоединение своих стран к НАТО. Шведские реформисты традиционно сохраняли «нейтралитет», придерживаясь, тем не менее, явно антикоммунистических позиций на практике (например, оказывая невоенную помощь войскам НАТО в Корее или планомерно вычищая коммунистов из профсоюзов).

Между тем, сами коммунисты отнюдь не были готовы к захвату политической власти...