Немного об обеспечении армии в годы Великой Отечественной войны (часть 2)

Доброго времени суток!

Продолжаю рассказ об обеспечении советской армии в годы Великой Отечественной войны.

Важной составляющей фронтового быта, от которой зависит боеспособность личного состава, является медицинское обеспечение. И тут надо остановиться на настоящем биче «окопной жизни» - педикулезе.

Так, командир 786 полка подполковник Ф.З. Захаров так охарактеризовал ситуацию в части: "Командиры подразделений плохо заботятся о культурном быте и гигиене своих подчиненных. Регулярного осмотра на предмет выявления педикулеза не проводится, в помещениях, где размещаются бойцы, грязно".

Распространению вшивости способствовало то, что бойцы часто пользовались чужой одеждой и постельными принадлежностями, в том числе принадлежащими местному населению. Обмундирования не хватало, оно изнашивалось, гибло в боях, да и какому нормальному человека время от времени не хочется сменить одежду? Так как "генерал Мороз" не жалел и своих, то к приходу зимы бойцы старались запастись тёплыми вещами, которые можно было бы одеть под форму. В связи с этим вместе с установлением холодной погоды педикулез распространялся еще сильнее, что грозило опасностью заболевания сыпным тифом. Очаги педикулеза и сыпного тифа то угасали, то вспыхивали вновь. По "популярности" с ними соперничало другое заболевание — чесотка. Вскоре после прибытия в часть многие новобранцы "передислоцировались" в дивизионные медсанбаты — "по поводу чесотки". Чесотка — это заразное кожное заболевание, обусловленное паразитом — чесоточным клещом. Заболевший человек ощущает по всему телу резкий, усиливающийся по ночам кожный зуд, сопровождающийся высыпанием мелких пузырьков и волдырей.

Во время войны лечение больных состояло в применении различных мазей. Распространен был и метод Демьяновича, согласно которому донага раздетые больные втирали в тело — сверху вниз — раствор гипосульфита, а затем соляную кислоту. При этом ощущается давление на кожу, схожее с натиранием мокрым песком. После лечения больной может еще 3-5 дней чувствовать зуд, как реакцию на убитых клещей. При этом многие бойцы за войну успевали переболеть этими заболеваниями по многу раз…

Вообще мытье в бане и прохождение санитарной обработки как "старики", так и прибывающее в части пополнение, проходили, в основном находясь во втором эшелоне, то есть, не принимая непосредственного участия в боях. Причем мытье в бане чаще всего приурочивалось к весне и осени. Летом бойцы, как правило, купались в реках, ручьях, а иногда собирали дождевую воду. Зимой же не всегда была возможность не только найти уже готовую баню, сооруженную местным населением, но и построить самим временную. Передислокации частей иногда были настолько частыми, что не только военные укрепления, но и бытовые помещения часто оставлялись вскоре после их постройки. Утром в бане мылись немцы, а вечером — наши…

В этих условиях в целях ликвидации заболевания по войскам были даны указания производить ежедневный осмотр на вшивость. Обнаружение вшивости считалось чрезвычайным происшествием. Больных приказано было до стрелковых и политических занятий не допускать, но подвергать тщательной санитарной обработке. Она заключалась в мытье в бане, с обязательным прожариванием всего обмундирования и стрижке волос.

О результатах осмотра приказано было ежедневно доносить в штабы воинских частей. В каждом батальоне или роте было предписано иметь помещение (дом, землянку или шалаш) для карантина, куда помещать вновь прибывшее пополнение и лиц, вернувшихся из командировок и отпусков. При входе в населенные пункты выделялась баня-вошебойка, в лесу — землянка. Санитарная служба обязана была, вместе со страшим врачом полка, обеспечить для бойцов смену белья не реже, чем один раз в 10 дней, обеспечивая их бельем и мылом.

Если распорядок дня, питание и гигиена являлись теми факторами, что относились в первую очередь к жизни бойца внутри своей части, то получение денежного довольствия становилось уже, наряду с перепиской, основной возможностью помочь своей семье и близким. Отсылка денег домой — родным, участие в обязательных займах Госбанка, покупка того же продовольствия у населения могли быть осуществлены только в условиях регулярного получения денежного довольствия.

Вот таким было ежемесячное денежное довольствие военнослужащих военно-морского флота СССР в годы ВОВ:

1941 г.:

командир тральщика - 1200 руб.,

командир боевой части - 1100 руб.,

фельдшер-900 руб.,

старший политрук - 1400 руб.,

помощник командира тральщика - 1050 руб.,

батарейный комиссар - 1300 руб.,

боцман на сторожевом корабле - 750 руб.

1944 г.:

командир военно-морской базы — 2400 руб.,

командир бригады траления — 1900 руб.,

командир подводной лодки — 2100 руб.,

командир лидера — 1400—1500 руб.,

командир боевой части — 1800 руб.

старший командир по информации разведывательного отдела штаба флота - 1400 руб.

командир оперативной части Морского пункта связи разведывательного отдела штаба флота - 1100 руб.

командир дивизиона катеров - 1500 руб.

Сталин очень чутко реагировал на изменения обстановки на фронте, настроения и нужды войск. Вот разгорается «харьковская катастрофа» - мы покатились к Сталинграду и Северному Кавказу. И появился приказ № 0528 от 1 июля 1942 г. о создании истребительно-противотанковых частей. Он определял: «…за каждый подбитый танк командиру орудия и наводчику - по 500 рублей, остальному расчету - по 200 рублей». Кроме того, офицеры истребительно-противотанковых полков и бригад получали полуторный оклад денежного содержания, а младший состав - двойной. Не завидуйте: про них на фронте говаривали «Ствол длинный, а жизнь короткая» - они должны были останавливать прорывы немецких панцерваффе. Тем не менее были герои, подбившие и пять, и девять танков противника в одном бою!

Но дороже всего ценились корабли. За потопленный эсминец или подлодку командиру и штурману нашего корабля причиталось по 10 000 рублей, а остальным членам экипажа по 2500 рублей. За транспорт - по 3000 рублей и 1000 рублей соответственно. За сторожевик - 2000 и 500 рублей. За буксир - 1000 и 300. То есть потопленный миноносец стоил пяти бомбежек Берлина! Самая большая премия досталась Герою Советского Союза летчику М. Борисову - он торпедировал линкор «Шлезиен» и получил 10 000 рублей.

С партизанами было сложнее. Командир и комиссар отряда должны были получать не менее 750 руб., заместитель командира - 600 руб., командир роты, взвода или самостоятельно действующей группы - не менее 500 руб. Но зачем партизанам советские рубли на оккупированной немцами территории?

Правильно, деньги за них получали родственники на Большой земле. Или причитающуюся сумму партизану выплачивали по возвращении из отряда. Понятно, что платили лишь тем, кто числился в списках Центрального штаба партизанского движения.

Кстати, ничего похожего на нашу систему выплат у немцев не было. Пилотов люфтваффе за сбитые «Яки» и «Лавочкины» награждали орденами.

За подбитые русские танки стали поощрять лишь с 1944 года. За наш ИС-2 полагался внеочередной отпуск. Иногда - продуктовая посылка семье «от фюрера».

Таким образом, являясь одним из факторов боеспособности личного состава, фронтовой быт создавал такие условия, когда присутствие самых необходимых явлений в жизни бойцов становилось жизненно необходимым. Бойцы и офицеры жили по строгому распорядку дня, в сложных бытовых условиях, когда самые необходимые для обеспечения жизнедеятельности вещи, такие, как питание, мытье в бане и санитарная обработка, денежное довольствие и свободное от службы время становились практически единственными доступными удовольствиями. А так как и они зачастую отсутствовали, то их наличие превращалось в самодостаточный комплекс "радостей жизни".

Представляя разные социальные, возрастные и национальные группы, солдаты и офицеры создавали круг общения, со своими дружбой и нелицеприятием, различной репутацией отдельных бойцов. Главным было то, что суровые условия войны и армии, диктующие поведение человека, были взаимозависимы с личными волевыми, нравственными и физическими качествами воинов.

Вместе с тем, как полученные конкретным человеком воспитание, образование, образ жизни и работа "на гражданке", так и все названные факторы фронтового быта предрасполагали к тому или иному поведению в бою и у костра. В этом взаимодействии и создавалась высокая или низкая боеспособность части или отдельных бойцов. В подразделениях, частях и соединениях формировался целый спектр субъективного восприятия своих однополчан — от "героя", "боевого парня", и "души-человека", до "труса", "гниды" и "штабной крысы".

В целом можно сказать, что человек, попавший на фронт, при желании мог проявить себя любым из названных способов, хотя все зависело не только от индивидуума, но и от окружающей обстановки. Поэтому не будет преувеличением сказать, что люди на фронте проявляли все свои внутренние качества, показывали внутреннюю суть, и в итоге делились на бойцов и на "остальных". А о том, что преданных Родине солдат было большинство, говорит тот факт, что советские солдаты сумели напоить своих лошадей водами Эльбы, Дуная и Шпрее.

И напоследок еще чуть-чуть фоток.

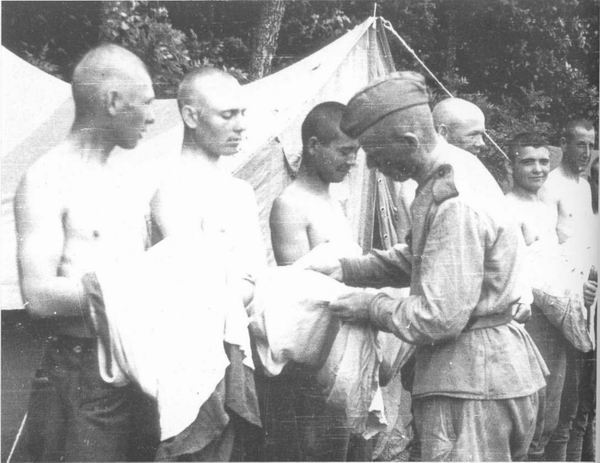

Помывка в полевой бане

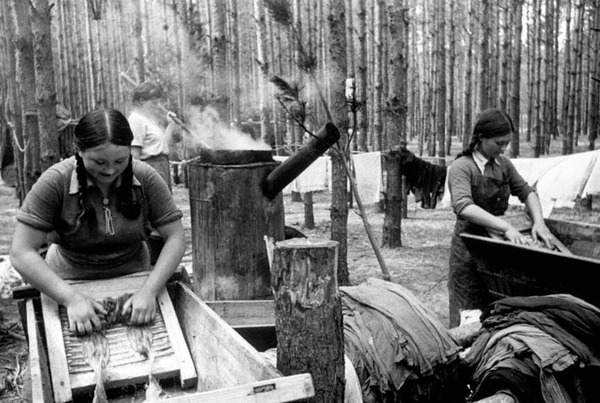

Стирка белья во фронтовой прачечной

Старший товарищ показывает молодому воину, как правильно обертывать ноги портянкой

Моряки Северного флота играют в бильярд на берегу Кольского залива

В подразделение привезли валенки

Доставка почты на передовую

Просмотр кинофильма на передовой

Поезд-баня

Помывка солдат Вермахта в захваченном населенном пункте

А это помывка в полевых условиях

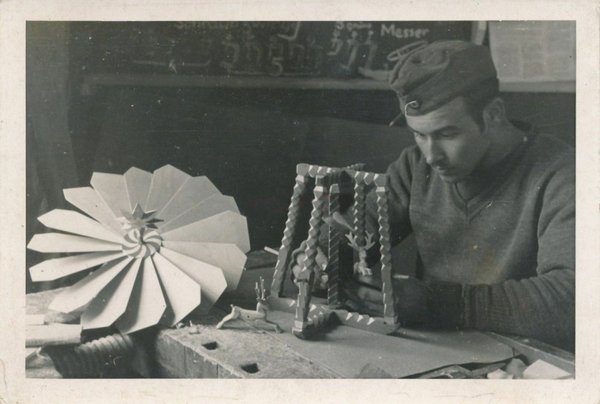

Немецкий солдат мастерит игрушки

Слабоумие и отвага

И напоследок - харизматичный немецкий танкист)))