Так те, у кого было хорошее приданое и шли к мужу с домом, укомплектованным хозяйством и тп. В случае дворянства - либо титул либо тоже "деньги к деньгам". Вы просто не из того социального слоя, поэтому примеров у вас нет: богатве невесты выходят за богатых женихов.) В РИ приданое было неотчуждаемым имуществом женщины, она конечно могла его мужу передать от большой любви (или после побоев..), но обычно так не делалось.

Приданое было обязательным для всех сословий - от крестьянки до княжны. А муж получал право распоряжаться доходами с приданного. Это был вклад женщины в выживание семьи. Там же не просто вещи были, а скотина, земли

Это как договорятся с отцом невесты. Могло быть по-разному. В ряде случаев муж получал приданое в свое полное распоряжение и проигрывал его в карты за пару лет.

Бывало и такое, но крестьяне, мещане и купцы свое добро в карты не проигрывали. Для них корова, инвентарь или лавка из приданого были средством производства

С крестьянами да, но с остальными все не так очевидно. Купец тоже мог все прогулять и проиграть, такие случаи были.

И купцы проигрывали, и среди крестьян были алкаши, что пропивали всё, что могли, из дому, а дальше ходили кур воровали ради выпивки. Хватало всяких.

Вы повторяете миф про подушки. Даже у бедных крестьян невеста с одними подушками считалась обузой. Чтобы соответствовать парню с земельным наделом, она обязана была привести скотину. Это был ее вклад в экономику двора. Брак был слиянием активов, а не благотворительностью. Пустую невесту брали только калеки или вдовцы с кучей детей.

Сейчас титулов нет, осталось только соответствовать невесте.

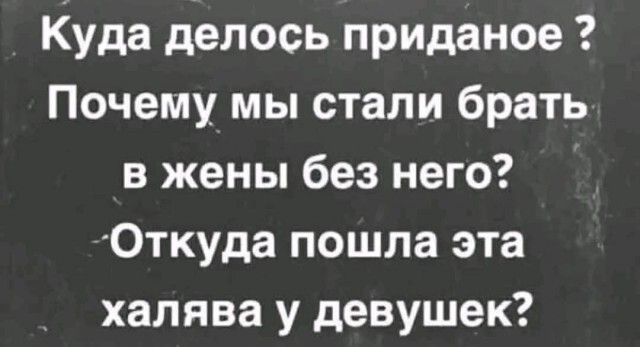

никакого соответствия сейчас нет, игра в одни ворота. Нынче мужчина часто входит в брак с квартирой, машиной и карьерой, а женщина - с нулем (или кредитами), но требует уровня жизни, как будто принесла то самое поместье. О каком соответствии речь? Сейчас мужчины часто не требуют от жены даже элементарного самообеспечения, не говоря уже о капиталах

молоко, творог и деньги с их продажи шли в общий семейный котел на прокорм детей и мужа. В крестьянской семье не было раздельного бюджета твое-мое, выживали сообща. Не сидела жена с кувшином молока, пока муж голодал. Муж управлял всеми доходами

Вы проецируете современные отношения соседей по квартире на крестьянскую избу. Какой раздельный бюджет, если в доме одна печь и один стол? Вы как себе это представляете: жена варит себе кашу с молоком, а муж с детьми рядом слюну глотают? В крестьянской общине такое поведение было невозможно. Семья - это единая экономическая единица, которая платила подати. Если муж голодает и не может пахать - умирают все, включая жену с ее "личным" творогом

на каких источниках основываются ваши утверждения про настолько высокий уровень капиталистических отношений в крестьянстве?

я тебе скинул дату приказа

Ты мне свои мысли двигаешь

С доходом вообще отдельная история.

Лол, странный упрёк в том что человек "не тех слоёв" и аргумент в виде того что богатые невесты выходят за богатых женихов, женщины в принципе по природе своей ищут женихов без "с милым и рай в шалаше", будь она хоть тысячу раз голодранка, да даже наоборот, если она голодранка - у неё ещё сильнее стимул искать мужчину который сможет её вытащить из задницы.

Обычно. Много ли людей, кто рассказывал, как их дельфины тащили в противоположную сторону от берега?

Ответ нет. Так и с приданым.

Смешно) Ну вы же понимаете, в основном у крестьян приданым было то, что принесло бы комфорт или способ выживания всей семье - а не конкретно мужу, о чем обычно плачут сейчас: прялки и прочие инструменты, перины-ткани-украшения, посуда. Это был способ для вашей дочери не остаться совсем с голой жопой в случае вашей смерти. То же самое касалось и дворян, потом конечно там появилась 1/7 для вдов, но вообще жены ничего не получали кроме своего приданого, если муж заранее не позаботился.

Кого дельфины тащили в противоположную сторону, тех могли спасти спасатели с берега на моторной лодке или какой-то проплывающий мимо катер. В общем, всё равно бы было немало таких историй. Но что-то не особо видно.

Не передавался титул без земель.Тк обычно женщины обладали лишь титулом учтивости. Дочь графа выйдя замуж не оставалась графиней, а по титулу мужа.

Некоторые даже становились крепостными, выйдя замуж за крепостного.

Граф-графиня это муж + жена. Титул граф передается старшему сыну, когда батя-граф умирает. А сын графа — обычно виконт.

Хотя это европейские титулы, там чехарда, и в зависимости от страны где как называли. Но самое "крутое" наименование только у "топовой" пары. А все остальные, кто вокруг крутится иначе назывались.

- Александр Сергеевич, а правда, что вы можете стихи на ходу сочинять?

- Правда. Вот смотрите: вы - гондон и он - гондон, а я виконт деБражелон!

.......

- Господа, видел тут на днях Пушкина, так он прям сходу мне стих сочинил, как там точно я не помню, но суть в том, что мол вы все пидарасы, а я - д'Артаньян.

Но их так называли. Титул учтивосчти прав никаких не дает.

например Княжна Мери Лермонтова. Дочь княгини Лиговской.

Князь это как король, а княжна, как принцесса. Этот титул означает, что у человечка "королевская кровь" и родство с высшей властью.

А герцог, граф и барон это титулы, которые даются и передаются только с феодом, земельным наделом, который достался человеку или предку человека за службу королю/императору или тому же князю. Без собственности нет и титула.

С князем все не так просто. Особенно на Руси. Емнип, князь приравнивается к европейскому герцогу, но никак не королю, ведь правил он не всей страной, а некоторой ее частью. Княжества всякие, вот это вот. В РИ да, князь стало титулом, но на Руси это была должность или типа того. Если конечно я правильно помню.

Одно дело мы рассматриваем период какой-нибудь раздробленности на Руси — там княжества, правитель князь, под ним бояре. Потом Иван Грозный заявил, что он самый крутой, а не просто какой-то князь, и венчался на Царя. Но даже ещё в те времена князья с княжествами были весьма независимыми и могли заявить, что мол я теперь не русскому царю подчиняюсь, а, например, литовскому, соседу его. Ну, тут уж можно был ждать, что ему пиздюлей выпишут (войной пойдут) и княжество отберут, более верному отдадут. Или если литовцы впишутся, война будет. (Или не будет, если посчитают, что того не стоит).

И совсем другое дело — конец 19 века. Там да, князь уже больше титул. Но там и Верховный монарх не абсолютный, законами какими-то оброс, Сенатом, думу пропихнуть пытаются, не говоря уже о Конституции.

Герцог может быть великим герцогом. и тогда он как Великий князь.

Александр Меньшиков, фаворит Петра 1 и заодно князь Ижорский явно кровного родства с высшей властью не имел:)

В случае с Меньшиковым, Пётр 1 был императором огромной территории, а титул Князя выдал Меньшикову за службу (ну и из фаворитизма), но к титулу прилагалось княжество, где князь Меньшиков был условной Верховной властью, мог там свои порядки устанавливать, только налоги императору платил. (Ну, позднее законы были и общеимперские) .

Там после Петра много князей стало.например условный Князь Болконский из Войны и Мира Толстого не имел отдельного княжества вне Российской империи. у него просто были имения, как у знатного дворянина. Это уже просто высокий титул был.

Тогда знать придумала, например, "Великого князя" в качестве родственника императора.

У них, в общем не было твёрдого закона "в бумаге", как кого титуловать из высшей знати. Они всё решали "по понятиям", ну или по традиции. А после манифеста о вольности дворянству в России вообще вразнос пошли, потому что титул стало не нужно подкреплять военной службой.

А в 13 веке и самодуров полно было, мог какой-нибудь король сказать: мне понравилось, как этот крестьянин в походе мне еду делал, будет теперь графом, дарую ему землю "от сих до сих".

Принцам после свадьбы дают титул герцога в Англии. Причем до сих пор так.

Так что герцоги - это почти всегда родственники короля.

Титул граф в России появился при Петре первом, заимствованный из Франции, и тогда передавался по наследству. Дети графа в то время точно графьями и графинями не были. А раз вы так уверенно говорите, что в России были, значит в какой-то момент это изменилось, а я не в курсе. Вот мне и интересно, что это был за момент и кто об этом писал. Потому что у того же Карамзина упоминаний титулований отпрысков нет.

Почитайте что-то еще. Например родословную роспись Шереметевых. Дети первого графа именуются графами и графинями. https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003718975?page=4&a...

Еще и основная линия наследования. Никаких упоминаний типа "графиня Софья Шереметьева померла в 8 лет от чахотки".

Смотрите на фигурные скобки и цифры справа от них, это дети номера из предыдущего колена. Страница 7, номер 33, граф Борис Петрович, страница 9 и 10, фигурные скобки и справа номер 33- его дети. В любом случае, Шереметев получил титул себе и нисходящиму потомству.

Тут такое дело, в случае серьезного разлада в семье, редких, но все же расторжении брака (признания его недействительным) земли вместе с женщиной возвращались к роду, из которого она вышла. Земли мужу не переходили. Да ,он ими пользовался безвозмездно, пока женщина была в семье. Приданое - не мужа.

С исконно русскими титулами вообще просто: княгиня - жена, княжна - дочь; царица/царевна, барыня/барышня и т.д.

С заимствованными хуже. В разговорной речи использовали "молодая графиня", "старый граф" и т.д., чтобы не путаться.

И смотрите, например, в "Войне и мире" - старый князь Болконский (Николай) жив, но Андрей везде по тексту называется "князь Болконский" (не "молодой князь", а просто "князь")

Дочь графа всегда была леди, если говорить об Англии, если о России, то титуловалась по мужу.

И снова говорю, что допускалось титулование и по отцу в России. К примеру дочь князя - княжна. Иначе и слова бы такого не существовало. Дочь графа, Наташа Ростова - графиня, Элен Курагина по рождению княжна, вышла замуж за графа стала графиней.

Так они как правило в приданое и клади либо общие вещи типа посуды и постельного белья, ткани. Либо женские платья, прялки, перины, женщюские безделушки, даже если они были просто деревянные, из глины и прочее. Стоимость то менялась, а смысл, что это для дочери, а не ее мужа не менялся