Кавалерия. Часть 5.1. Конница в Тридцатилетнюю войну.

"Морально отвратительная, экономически разрушительная, социально губительная, преследовавшая малопонятные цели, бесчестная и фактически безрезультатная, эта война вошла в историю Европы как выдающийся пример бессмысленного кровопролития"

«Тридцатилетняя война» Сесили Вероника Веджвуд

Древний мир, Эллада, Древний Рим, Древний Рим-2, Византия, Ранее Средневековье, Классическое Средневековье, Позднее Средневековье, Древняя Русь, Татаро-монголы, Эпоха огнестрельного оружия, рейтары.

К началу Тридцатилетней войны в Западной Европе более чётко проявилось разделение конницы на тяжёлую и лёгкую. Вальгаузен различает кирасир — тяжеловооружённых всадников; аркебузеров и драгун — легковооружённых. Если раньше всех их ставили в единый строй: тяжёлых в первые шеренги, а лёгких — в задние, то теперь они составляли отдельные подразделения. Но вооружение кавалеристов всё равно оставалось неоднородным. Кирасирская рота состояла из 100—120 человек. Если командир считал нужным оставить копья своим воинам, то ими обычно вооружались кирасиры первой шеренги и фланговые ряды. Кроме копья, эти конники имели по одному-два пистолета, шпагу или палаш. По своему усмотрению, кирасиры (да и все остальные солдаты) могли вооружаться дополнительными средствами защиты и нападения: топориками, кончарами, кинжалами и т. д. Конская броня вышла из употребления, доспехами снабжался только сам всадник. Сзади стоящие конники, хотя и назывались кирасирами, но, по сути своей, мало чем отличались от легковооружённых. Их экипировка не имела строгой регламентации. Определялся лишь основной вид оружия: пистолет, карабин или аркебуза.

В задачу задних шеренг кирасир входило прикрытие тяжеловооружённых, то есть, что до них выполняли лёгкие конники.

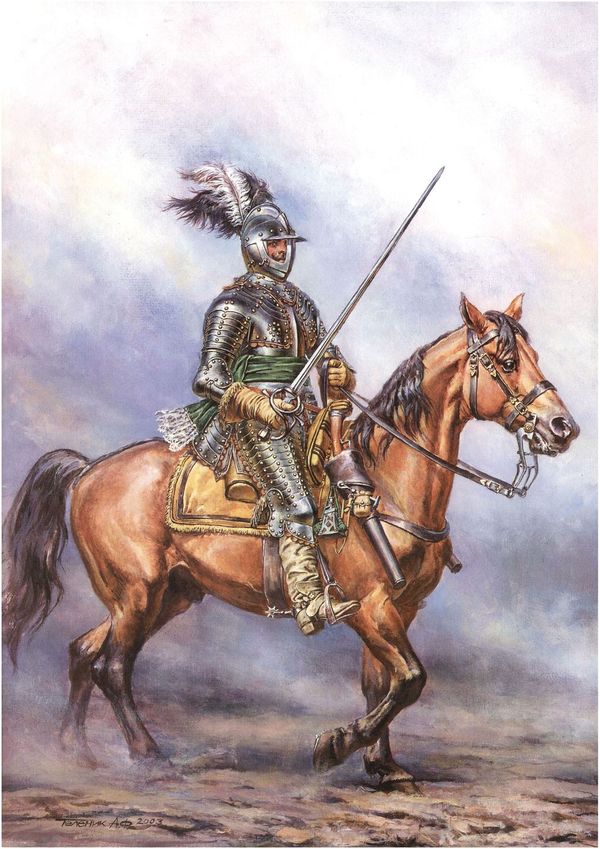

Ротмистр кирасирского полка графа Поппенгейма

Австрийский кирасир

Роты аркебузеров (или карабинеров) были несколько меньшей численности — от 60 до 100 коней. Легковооружённые первой шеренги иногда имели каски и кирасы, а по желанию командира — ещё и копья. В этом случае аркебузы либо карабины им не были нужны. Сзади стоящие конники не нуждались в доспехах и зачастую сражались в шляпах и куртках. Основным оружием этих кавалеристов были карабины или аркебузы, и пистолеты. Качество и количество вооружения целиком зависело от поставок в полк или роту; оно никогда не было однородным. При наличии пикинёров, которых всегда старались оставлять в тесном строю, их использовали в качестве прикрытия, а все остальные всадники шли в атаку рассыпным строем. Выстрелив из карабина, конник затем разряжал пистолеты и уходили из зоны боя для перезарядку. Часто применялся метод караколирования. В целом же, тактика и лёгкой и тяжёлой конницы были похожи, но преимущество первой было в быстроте, а второй — в надёжности вооружения. В каких обстоятельствах применять тех или иных конников, зависело от полководца.

Австрийский аркебузир

Драгунская рота, в среднем, состояла из 100—120 пикинёров и 100—160 мушкетёров. Их по-прежнему снабжали самыми никудышными лошадками и использовали только для пешего боя. Вооружение и снаряжение драгун были идентичны пехотным, пистолетов им не давали.

Количество конников в ротах постоянно варьировалось. Например Валенштейн установил его в 1621 г. в 110 коней, а в 1632 г. — в 100. Каждый полк должен был состоять из 10 рот, хотя были также 5-, 7- и 8-ротные. В 1647 г. все кирасирские полки должны были включать в себя 5 эскадронов из 10 рот, что составляло 1000 всадников.

Глубина строя также была самой разной, но обычно не менее 3 и не более 10 шеренг.

Конница сражалась отдельными ротами, или собиралась большими массами по образцу немецких рейтар. Интервалы между конными отрядами могли равняться длине фронта роты или эскадрона, а могли быть и меньше, скажем, в половину. Поэтому интервалы назывались «полные», «половинные» или «минимальные».

Оберст драгунского полка, Речь Посполитая, XVII век

Драгуны были своеобразным родом войск: они приближались к противнику верхом на лошадях, а затем спешивались и вели бой как пехота.

Слово "драгун" происходит от флажков с изображением дракона (Dragon по-французски), которые присутствовали у первых "конных пехотинцев".

Большая часть драгун коронного и литовского войска вместо привычных в Западной Европе шляп носили шапки, в вместо колет — жупаны и плащи.

Грудь изображенного оберста драгунского полка защищает стальная кираса.

1 — Западноевропейский шлем "папенгаймер" с назальной пластиной для защиты лица.

2 — Кожаные перчатки — обязательный элемент экипировки драгуна.

3 — Кожаные штаны.

4 — Бандолет — укороченный карабин.

Польский драгун

Кроме регулярной конницы, страны — участницы Тридцатилетней войны широко использовали наёмников из природных всадников. Имперцы — поляков, казаков и татар (1625—1632 гг.), французы и испанцы — венгров, албанцев, сербов, валахов…

Хорватский легкий кавалерист

Офицер хорватской кавалерии

Король Швеции Густав II Адольф

Шведская кавалерия Густава II Адольфа (1611—1632 гг.) разнилась по вооружению.

Всадники делились на рейтарские и драгунские полки. Первые шеренги рейтарских корнетов составляли кавалеристы, снабжённые кирасами и касками, а потому их часто называли ещё кирасирами. Вооружались они одним или двумя пистолетами и клинковым оружием. Пики официально были отменены, но во время боевых действий могли, по-видимому, использоваться по усмотрению командиров отдельных отрядов. Задние ряды состояли из рейтар, не имевших кирас и вооружённых карабинами, пистолетами и коротким холодным оружием.

Драгуны, вероятно, исполняли роль легковооружённой конницы. Их построение состояло из кирасир — в первой шеренге — (снабжённых, по желанию капитана эскадрона, кирасами и касками) и драгун, вооружённых так же, как и рейтары.

Драгуны в шведской армии не использовались как пехота, поэтому пик у них на вооружение не было.

Полк шведской конницы состоял примерно из 500 коней. Он делился на 4 эскадрона (или роты), по 125 всадников; каждый эскадрон — на 2 корнета по 62 кавалериста. Корнет считался минимальной тактической единицей. Но это деление было относительным.

Строй шведской конницы состоял из 3—4 шеренг. Уменьшенный состав корнетов и небольшая глубина построений говорят о хорошей подготовке всадников и выездке коней. Менее обученным кавалеристам позволялись более глубокие построения.

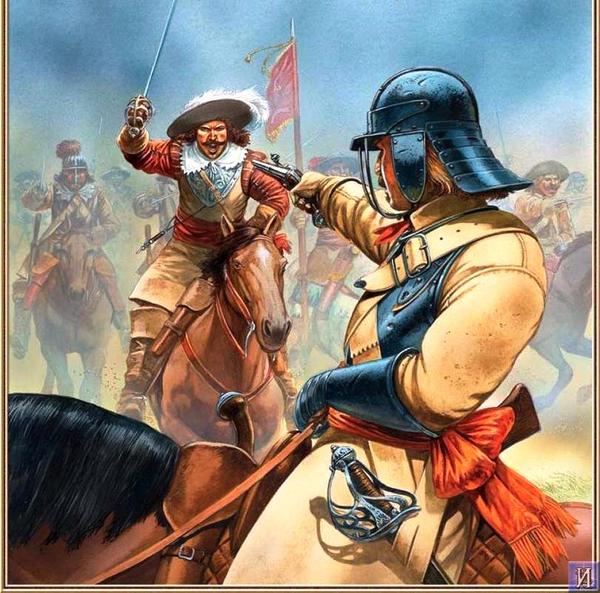

Преимущество шведских конников заключалось в их слаженности, маневренности и быстроте. Густав Адольф приказывал атаковать противника холодным оружием, и только первая и, иногда, вторая шеренги имели право разряжать пистолеты на ходу. Филипп Богуслав Хемниц так характеризует тактику шведов:

«Его принципом в отношении кавалерии было не допускать разных хитросплетений, не ведущих прямо к цели, заездов и караколе; он строил её в три шеренги, прямо устремлял на неприятеля, ударял на него и позволял стрелять не более, как двум первым шеренгам, лишь на таком расстоянии, когда они различали белки глаз противника; после чего должны были браться за палаши, а последняя шеренга должна была ударять на врага одними лишь палашами, приберегая оба пистолета (первая шеренга только один пистолет) про запас для рукопашной схватки».

В целом ряде сражений XVII в. мы можем наблюдать картину, когда кавалерия порой не только составляет значительную часть армии, но и превышает ее по численности. Так, при Брейтенфельде в 1631 г. доля кавалерии в армии Густава Адольфа составляла 1/3, а в противостоявшей ей имперской армии 30,5 %, при Люцене в 1632 г. – соответственно 31,3 и 28,8 %, а при Янкау в 1645 г. пехота вообще оказалась в меньшинстве (шведы имели 60 % кавалерии, а имперцы – 2/3 армии). В 1665 г. армия Х.Б. фон Галена, князя-епископа Мюнстерского, прозванного за свою воинственность «пушечным епископом» (Kanonenbischof), при вторжении в Голландию насчитывала на 20 тыс. пехоты 10 тыс. кавалерии. Спустя почти 40 лет, в 1704 г. при Гохштедте французы имели 36,2 % кавалерии, а противостоявшие им союзные англо-имперские войска – 41,7 %. И даже в первом крупном сражении войны за Австрийское наследство, в 1741 г. при Молльвице, австрийская армия имела на 9800 чел. пехоты 6800 чел. кавалерии.

Кавалерия стала играть чрезвычайно важную роль своего рода «кулаков» командующего армии – как писал, уже в 18 веке, Фридрих Великий, «…пусть пехота станет в средоточии, а новоустроенная конница по крыльям; плутонги, нанося неприятелю роковые удары, составят тело битвы, а всадники его руки; и с правой и с левой сторон они должны их простирать неослабно…».

Поэтому ее численность существенно выросла в сравнении с прежними временами, но, что примечательно, в составе полевых армий. Таким образом, нарушившийся было в 1-й половине XVI в. баланс между пехотой и конницей был восстановлен.

Лига историков

20.1K поста55.9K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения