Голод, смерть, нищета и замечательный грузовичок

Всем добрый день. Сегодня предлагаю покопать распространенный в отечестве (и гораздо более распространенный за рубежом) миф о запрете кино "Гроздья гнева" в СССР. Нередко он встречается и на Пикабу. Давайте посмотрим внимательно, что это за миф, посмотрим как складывались в реальности эти события и попробуем понять, откуда он появился.

Пост будет содержать небольшие отсылки в истории кино к предыдущим постам - можно ознакомиться, если не очень понимаете реалии того времени.

К содержанию реальности.

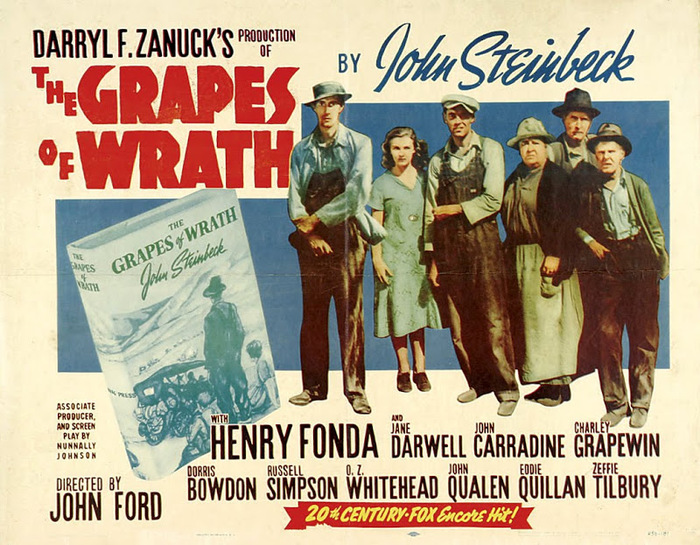

Для начала немного предыстории. Роман "Гроздья гнева" был написан Стейнбеком в 1939 и был посвящен Великой Депрессии. Книга вышла крайне бодрая и скандальная, и Голливуд, на тот момент находившийся в самом расцвете, быстро за неё ухватился, сняв одноименный фильм в 1940 году. В угоду жанру фильм весьма сгладил острые углы романа, но тем не менее, по-прежнему оставался ярким и злободневным, и к тому же - великолепно исполненным.

Несмотря на успех на родине, с зарубежным прокатом сложилось не очень. На тот момент кинокомпания сама решала, какой фильм и как демонстрировать - но вот правительства Европы, где на тот момент все сидели как на пороховой бочке, такую свободу не очень одобряли. Поэтому зарубежный прокат фильма, удостоенного кучи наград, был крайне ограничен и местами цензурирован, хотя копий ввезли немало.

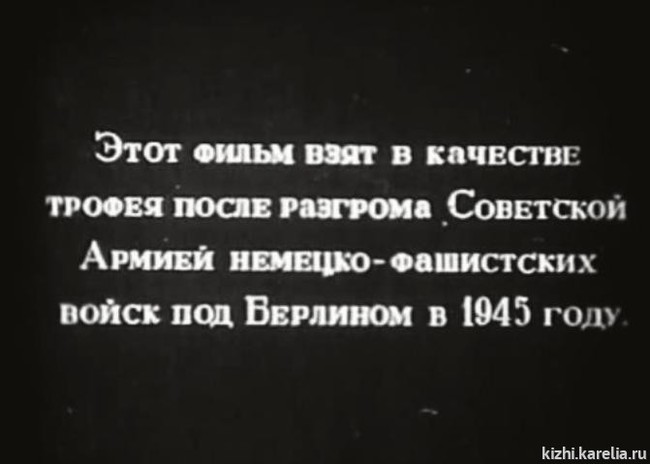

В 1945 году в ходе одних всем известных событий СССР, помимо пробитого черепа одного художника, стал обладателем Рейхсфильмархива - немецкой государственной коллекции киноплёнок. Помимо немецкого кино там оказались множество фильмов иностранного производства, а среди них - и наш сабж. Таким образом, никто никого не закупал - "Гроздья гнева" появились в СССР как часть так называемого "трофейного кино".

В СССР между тем наступает период "малокартинья". В разрушенной стране нет средств снимать кино. Поэтому тут вспоминают про немецкие фильмы - определенные из них, идеологически нейтральные, решили выпустить в прокат. Вскоре за ними пошли и итальянские, французские и даже американские фильмы. Но они шли не в широком прокате, а скрыто - с изменением названия, отсутствием титров и ссылок на авторство и на закрытых показах. Вот например часть докладной записки Большакова про фильм Вива Вилья:

Выпустить фильм на все экраны невозможно, так как фильм не куплен. Это может повлечь, по мнению компетентных консультантов Министерства внешней торговли, предъявление американской кинофирмой, выпустившей фильм «Вива Вилья» иска к советским организациям в США, вероятнее всего к фирме «Арткино», прокатывающей советские фильмы в США, и наложение секвестра на доходы и фонды этой фирмы. А также на весь фонд советских фильмов, которыми располагает «Арткино».Тем не менее, показы начались с санкции высшего руководства страны. В числе прокатных фильмов был и "Гроздья гнева" - в отечественном прокате как "Дорога бедствий" (1948). Вопреки слухам, установить, когда закрыли прокат конкретного фильма, не представляется возможным. То есть, "Сталин приказал" и "прокат завершили через пару дней" - не имеет под собой никаких известных реальных источников.

При современной политической ситуации в США, по мнению наших специалистов, американский суд может пойти даже и на то, чтобы санкционировать предъявление иска Амторгу.

Начиная с 1950 года, прокат трофейного кино в СССР сокращается. Этому несколько причин:

1. Восстановление экономики СССР и появление в товарных количествах отечественного кино.

2. Возмущением дипломатических кругов Америки обнаруженным бесцеремонным обращением с чужой интеллектуальной собственностью.

3. Возмущением различных отечественных кругов про "засилье буржуазной морали".

4. Постепенным истощением запаса приличного кино.

К содержанию мифа.

Но тут возникает гораздо более интересный вопрос - а где же первоисточник всей этой истории? Что ж, точное авторство установить вряд ли удастся, однако с огромной долей вероятности она связана с отставным адмиралом ВМС США Аланом Г. Кирком.

Алан Кирк с президентом Гэрри Труменом, 1949

Начиная со второй половины сороковых годов, американское правительство наращивает борьбу со своей "пятой колонной", апогеем которой стал период "Большого террора" маккартизма. В том числе это сказалось и на международных отношениях - более нейтрального посла в СССР Уолтера Смита сменил адмирал Алан Кирк. В СССР он пытался установить контакты с антиправительственной оппозицией, а после отсутствия результатов (ну или сокрытия их, тут кому как нравится) - покинул пост в СССР и отправился в Европу налаживать контакты с Белой эмиграцией. Там по проекту ЦРУ был одним из главных действующих лиц по организации AMCOMLIB ("Американский Комитет по освобождению от большевизма") и Радио "Свобода".

Несмотря на то, что ЦРУ на тот момент поддерживало немало антисоветских организаций в Европе, в том числе объединяющих и эмиграцию, через AMCOMLIB и адмирала Кирка проходила основная часть антисоветской пропаганды в сторону ЦРУ, которая уже распространялась в Америке. Поэтому наиболее вероятное происхождение этого мифа - именно чья-то светлая голова в этой организации. А затем, начиная с 50-х годов, этот миф наравне с остальными начинает всплывать в западной публицистике.

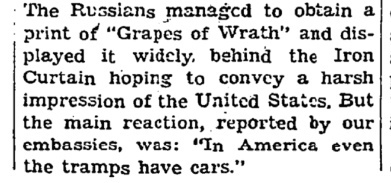

Кусок статьи New York Times от 1955 года, написанный ведущим иностранным корреспондентом газеты Сайрусом Зульцбергером, членом семьи Зульцбергеров, владельцев этого СМИ. В 1977 году журналист Карл Бёрнштейн вскрыл тесную связь между Сайрусом и ЦРУ, отметив, что агентство не только было информатором журналиста (что вполне нормально), но и прямо указывало, как писать определённые материалы.

Обратите внимание на строчку "reported by our embassies". События проката кино примерно пересекаются с посольским периодом Кирка.

Есть ещё один любопытный момент, связанный с последующей трансформацией этого мифа. Дело в том, что изначально он предназначался, в силу понятных причин, для западной публики. Поэтому посыл его в следующем: в Америке, если всё плохо (нет работы), даже бедняк может сорваться с места и поехать туда, где хорошо (есть работа) - а в России нет автомобилей, поэтому бедняки сидят там, где плохо.

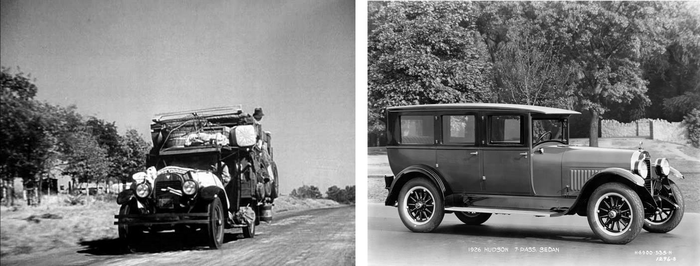

Однако в таком виде миф очень плохо ложится на нашу реальность. Причин этого несколько - отсутствие безработицы, понятные причины социальных бедствий (от неурожая и войны нельзя уехать на машине, они распространяются очень далеко) и вполне доступный развиваемый общественный транспорт вроде железной дороги (в Америке яростная война между федеральным правительством и частными ЖД монополистами в штатах длилась не одно десятилетие, вылилась в несколько громких законопроектов и собственно являлась причиной развития автомобильного сообщения). Поэтому в отечественной среде "автомобиль" трансформировался в гораздо более важный в сельском хозяйстве "грузовичок", а "покупка" во "владение". Хотя в фильме это сколхозенный сумрачным сельским гением разваливающийся седан "Hudson Super Six" 1926 года, а купили его специально для путешествия за 75 баксов из 200 (сбережения всей семьи плюс распродажа всех ценных и не очень вещей).

Собственно, остался только один вопрос - могла ли быть в реальности подобная реакция среди колхозников на фильм, как описывается в мифе? Я думаю, что это крайне маловероятно. Во-первых, неясно, зачем вообще колхознику грузовик в собственности, притом что он был в колхозе (только знаменитых "полуторок" к тому времени было выпущено более миллиона). Во-вторых, фильм показывает более понятные сельскому жителю вещи, которые проходят красной нитью через всё повествование - это лишение родного дома (крестьяне в принципе очень привязаны к земле и своей общине) и голод. Люди, пережившие голод в тридцатых и только что прошедшую ВОВ (и "ужасы коллективизации", кому как нравится) не могут не обратить на это внимание - а на экране всё происходит в отсутствие неурожая и фашистской Германии. Смотря на экране на бедствия и злоключения классово близких людей, на нещадную эксплуатацию, когда платят меньше, чем работнику надо есть, а у него ещё семья, на произвол полиции, на хладнокровные убийства забастовщиков, выступающих за лучшие условия труда - странно говорить, что "в Америке оказывается можно купить автомобиль? Да там лучше чем у нас!". Хотя уверен, что трансляторы пропаганды, не смотревшие фильм, быстро скажут, что в клятом совке было всё тоже самое, только без авто.

В целом, можно заметить, разница между образом жизни в двух странах была очевидна. И если превозносить эти отличия как достоинства, то примеров в любом фильме можно найти массу, в зависимости от ваших политических предпочтений.

Разрушение родового дома одной из семей после отъема их участка банком. Это гораздо менее впечатляет члена сельской общины, чем возможность купить автомобиль.

Колхозники завидуют "загнивающей" Америке, наблюдая на экране, как почтенный глава семейства фермеров наслаждается ранним утром на крылечке чашечкой свежего бодрящего американо.

Спасибо за чтение.

Фильм настоятельно рекомендую к просмотру, отлично смотрится и сейчас. Желающие могут оценить и сравнить объем просоциалистической и прокапиталистической пропаганды.

Про некоторые моменты из поста интересующиеся историей отечественного кино могут подробнее прочитать:

https://kizhi.karelia.ru/library/nelegalnyie-fotootryitki/18...

https://culture.gov.ru/upload/mkrf/mkdocs2013/21_01_2013_2.p...

Лига историков

20.4K постов56K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения