Гений де Геннина, или как один немец обустроил Россию

10 октября 1931 года вышло постановление ЦК ВКП(б) «О начале строительства канала между Москвой и Волгой», словно специально приуроченное ко дню рождения человека, спроектировавшего этот канал за 200 лет до советской власти по заданию Петра Первого.

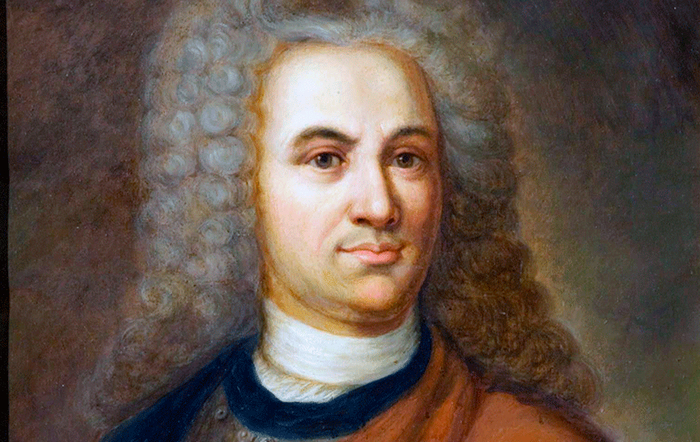

Автора проекта звали Георг Вильгельм де Геннин (de Hennin). Он родился в Германии (или в Голландии) 11 октября 1665 года и поступил на русскую службу в 32-летнем возрасте.

В своем «резюме» де Геннин рекомендовался пиротехником и дизайнером, знатоком «потешных огнестрельных вещей», умеющим «изображения преизрядно на бумаге вырезать и прочие хитрости». Видимо, был наслышан о том, что молодой русский царь завел у себя под Москвой потешное войско и потешный флот, и вообще охоч до всяких хитростей и кунштюков.

Но заниматься молодому немцу (или голландцу) пришлось вещами куда более серьезными. Виллем Иванович (как он решил называться в России), наверное, сильно бы удивился, узнав, что подписывает пожизненный контракт на полвека вперед; что он никогда не вернется на родину, и что ему суждено стать отцом-основателем трех городов Российской империи — Петрозаводска, Екатеринбурга и Перми. Градообразующими предприятиями этих населенных пунктов являются металлургические заводы, построенные под руководством де Геннина.

Железная руда служила одним из важнейших стратегических ресурсов XVIII века. Разумеется, в сочетании с технологией выплавки чугуна и стали. До Петра Российское государство технологиями не владело, поэтому импортировало пушки, ядра, якоря, колокола, сабли, гвозди и многие другие металлургические изделия. В первой четверти XVIII века ситуация изменилась. Во многом благодаря трудолюбию и железной воле де Геннина, разведавшего десятки железорудных месторождений, от Ладоги до Урала, и поставившего там десятки доменных печей.

Свою службу в России он начал в 1698 году со скромного чина ефрейтора-фейерверкера с жалованием «шти рублев» (6 рублей) в месяц. Но уверенно и быстро делал армейскую карьеру благодаря Северной войне, в которой Петр Первый принял активнейшее участие, желая как можно скорее прорубить окно в Европу через владения Швеции.

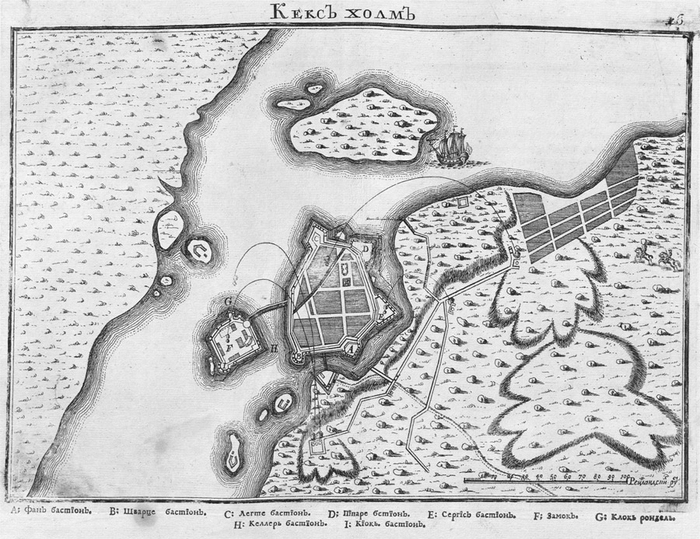

Карьерная звезда де Геннина взошла в 1710 году, когда он лично познакомился с будущим императором. Это был самый «урожайный» для России год за всю военную кампанию. Летом-осенью русские взяли Ригу, Ревель (ныне — Таллин), Выборг и Кексгольм, отхватив у Карла XII солидный кусок балтийского берега.

Под стенами кексгольмской крепости де Геннин отличился как артиллерийский офицер (уже в чине майора), командовавший тремя осадными батареями. Видимо, его пушки, развернутые против крепостных стен, выглядели настолько внушительно, что комендант Кексгольма предпочел не испытывать стены на прочность, а прислал в русский лагерь парламентера с предложением почетной капитуляции. Так было принято в те времена «галантных войн» — если осажденные сдавались «на аккорд», то есть добровольно и до начала штурма, они имели право выйти из крепостных ворот с развернутыми знаменами под музыку военного оркестра. Победители принимали капитуляцию, больше похожую на парад.

Вечером победители и побежденные вместе пировали, поднимая тосты по-немецки и по-французски. Русским языком в российской армии тогда пользовались, в основном, нижние чины, которых на банкеты не приглашали.

Командующий российской армией Роман Виллемович Брюс отправил в Петербург с донесением об очередной победе одного из виновников этой виктории, майора Виллема Ивановича Дегеннина.

Выслушав донесение и ознакомившись с чертежами взятой крепости, выполненными лично докладчиком, Петр пришел в отличное настроение и щедро вознаградил Брюсова посланца. По воспоминаниям де Геннина, «за взятие Кексгольма» он получил золотую медаль с алмазами стоимостью 150 рублей (майорское жалование за полгода) и деревню Азила, находившуюся в том же Кексгольмском уезде и представляющую собой процветающее хозяйство из 66 крестьянских дворов с обустроенным усадебным домом, лососевыми угодьями, пильной и мукомольной мельницами.

Но главным результатом аудиенции были, конечно, не материальные блага, а благоприятное впечатление, которое 45-летний офицер произвел на российского самодержца. С этого момента имя де Геннина вошло в историю.

Да, и навыки потешных дел мастера ему тоже пригодились, когда он устроил новогоднюю огненную феерию 1 января 1712 года перед дворцом князя Меншикова на Васильевском острове. Такого шоу жители северной столицы ещё не видели. На небе возникали фигуры Петра I на коне, богини Цереры с копьем и рогом изобилия, появлялась Швеция в виде змеи, извивавшейся между коронами России, Турции и Польши. Затем орел, символизировавший Россию, поражал несчастную Швецию стрелами, после чего из морских волн поднималась крепость Санкт-Петербург с кораблями, заплывавшими в ее гавань…

Какому-нибудь ловкому царедворцу хватило бы для дальнейшего карьерного роста одного только этого представления. Но не Виллему Ивановичу, который в 1713 году оставил армейскую службу и Петербург, чтобы занять пост коменданта Олонецких заводов в Карелии.

Это был крупнейший на тот момент металлургический холдинг Московского царства, производивший холодное оружие и боеприпасы — все для фронта, все для победы в Северной войне. Рабочими были так называемые государственные крестьяне, формально свободные, в отличие от крепостных, но приписанные к заводам. На Олонецких заводах числилось более 12 тысяч крестьянских семей. Работали они плохо, спустя рукава. Первой задачей де Геннина, как генерального менеджера оборонного предприятия, было разобраться в причинах брака и халтуры, снижающих производственные показатели.

И он разобрался. Для европейца было очевидно, что подневольный труд госкрестьян не эффективен, сколько ни ставь над ними надсмотрщиков. Крестьяне тупо отбывали трудовую повинность, сопротивляясь любым попыткам модернизации производства.

В этой безнадежной ситуации коменданту нужно было создавать новую бизнес-модель предприятия. В столице от него ждали не абстрактных соображений (по-хорошему, следовало освободить крестьян), а практических результатов — больше штыков и снарядов.

Неожиданных союзников де Геннин нашел в местных старообрядческих общинах Выговской пустыни. В экономическом плане это были автономные трудовые коммуны. Старообрядцам приходилось не только обеспечивать себя всем необходимым, но и выплачивать двойной налог государству, которое таким способом штрафовало их за богословское диссидентство.

И они справлялись. Не просто выживали, но и процветали, особенно на фоне загибающихся казенных заводов. Де Геннин начал понемногу трудоустраивать «раскольников» на свои предприятия, что вскоре привело к повышению качества продукции и перевыполнению плана. «Пустынные жители, которые живут в лесу, руду и известь на завод ставят без всякого ослушания и радеют лучше других» — докладывал царю комендант.

Царь в военном угаре не особенно интересовался причинами трудовых достижений Олонецких заводов. Лишь бы вовремя поставляли в действующую армию новые пушки. Звезда талантливого управленца поднималась все выше. Свое двадцатилетие на царской службе он отметил уже в генеральском чине.

Но почить на лаврах 57-летнему де Геннину не довелось. Внезапно он получает петровский наказ отправиться на Урал, чтобы повторить там олонецкое экономическое чудо.

Северная война недавно закончилась, но Петр, назначивший себя императором в честь победы над шведами, планировал новые завоевания. Для этого нужно было удвоить производство пушек и другой «военной снасти». И в молодости, и в зрелые годы Петр действовал по-юношески порывисто. Отдав приказ, он, казалось, напрочь о нем забывал и занимался другими делами. Однако в любой момент мог внезапно вспомнить свои прежние распоряжения. Если его воля оказывалась не исполнена, он штрафовал виновника со всей петровской строгостью — вплоть до отрубания головы или повешения на видном месте в назидание другим своим подданным.

Зная об этой особенности государя, де Геннин не спешил трогаться в путь без тщательной подготовки. Экспедицию на Урал пришлось снаряжать как небольшой военный поход. Путешествовать по России с казенными деньгами без вооруженной охраны было крайне глупо. Хотя, на самом деле, эта командировка была путешествием за пределы России. Метрополия заканчивалась на Волге, дальше простирались малопонятные не то что европейцу, но даже москвичу, башкирские и татарские земли. На которых наместники из столицы часто вели себя как жестокие завоеватели.

В начале XVIII века воевода Уфимской провинции Сергеев, явившись в Уфу, вызвал к себе башкирских старшин и устроил им грозную встречу. Дорогу к своей резиденции он «украсил» пушками и строем вооружённых солдат, «и всех людей промеж таких храбростей» провёл. Испуганные этим приёмом башкиры подарили воеводе небольшой табун лошадей стоимостью в 400 рублей.

Вскоре башкирские скакуны понадобились самому Петру для его бесконечной войны, и Сергеев получил задание — «сказку о выдаче его императорскому величеству пяти тысяч лошадей да тысячи беглых людей». Воевода тогда взял в заложники сотню башкир и, заперев собранных в «крепкий огород», насильно опоил их «вином с зельем», так что они, «напившись, лежали без памяти». Сергеев пытал их лично, демонстрируя фантазию и начитанность: поджигал порох, насыпанный им в ладони, при помощи зеркала улавливал солнечные лучи, чтобы «рожи и головы им палить». Но и этого изобретательному воеводе показалось мало, он приказал установить вокруг лежащих на земле башкир десять пушек и стрелять из них в воздух картечью до самого вечера.

Такими методами строилась вертикаль власти в Российской империи. В ответ башкиры и другие покоренные народы время от времени восставали или уходили в леса, добывая себе пропитание грабежом путников.

Обо всем этом де Геннин, проживший в России уже четверть века, был хорошо наслышан. Поэтому он оставался в Петербурге, бомбардируя правительственную канцелярию прошениями: «Прошу… дать мне для охранения от воровских людей и для караулу солдат, экзерциции обученных, с ружьём и амунициею».

После долгой переписки ему всё-таки прислали солдат, у которых были ружья, но нечем было из них стрелять. В военном ведомстве пожалели патронов, решив, что отряд, ощетинившийся штыками, отпугнет лихих людей по дороге на Урал. Но де Геннин умел добиваться поставленных целей. В июле 1722 года он пишет в Берг-коллегию (Минприроды Российской империи):

«Понеже ныне надлежит мне ехать в Сибирь (При Петре Урал и Пермь входили в состав Сибирской губернии — ред.)… да со мною будет денежная казна в дачу жалованья мастеровым людям, то для охранения в пути той казны от воровских людей и башкирцев надобно мне 50 ручных гранат и трубок, пороху ручного один пуд, мушкетных 500 пуль, того ради Берг-коллегия благоволила бы оные гранаты, порох и пули отпустить».

После того, как ему прислали гранаты, он наконец тронулся в путь. Солидный человек с серьезными намерениями и важным государственным заданием.

Дело в том, что на Урале в XVIII веке всем заправляли тульские оружейники Демидовы. Предание гласит, что основатель этой династии, Никита Демидов, когда-то починил любимый немецкий пистолет молодого царя, а потом окончательно завоевал его доверие, быстро выполнив заказ на производство «трёхсот пистолей». С тех пор Петр покровительствовал дому Демидовых, из-за чего появились легенды о невероятном качестве тульского оружия, которые дожили до XX века и использовались сталинской пропагандой в годы Второй мировой войны.

К концу петровского правления демидовский клан обладал на Урале почти неограниченной властью. На частных заводах работали государственные крестьяне, почти не получавшие жалования, судя по их «ябедам» в Берг-коллегию, которые чиновники клали под сукном, зная, что с Демидовыми лучше не связываться.

Попытки уральских воевод добиться хоть какой-то прозрачности этого бизнеса жестко пресекались туляками. Стоило Никите или его сыну Акинфию съездить в Петербург и добиться аудиенции у Петра, как неугодного им чиновника убирали прочь из их владений.

Последним таким чиновником был уральский горный начальник Василий Татищев, инженер-артиллерист, более известный как автор многотомного труда «История Российская». Татищев приехал на Урал, чтобы построить новые казенные металлургические заводы. Демидовым это не понравилось. Особенное возмущение у них вызвало то, что Татищев заботился о просвещении крестьянских детей и открывал для них школы. Тульские промышленники резонно полагали, что грамотных работников будет труднее обсчитывать.

Поэтому старик Никита отправился в столицу и лично вручил Петру донос, в котором обвинял Татищева во взяточничестве.

Говорят, что после этого император вызвал обвиняемого на ковер и прямо спросил — берет ли он взятки? «Конечно, беру» — ответил Татищев, изумленный наивностью царя. — «Так ведь и все берут, ваше величество». Дескать, не я такой — время такое.

Ответ уязвил самолюбие Петра, в очередной раз осознавшего, что его попытка сделать из России Голландию терпит крах. Он отстранил Татищева от дел и отправил на Урал настоящего голландца (или немца) де Геннина, чтобы тот во всем разобрался.

Выводы Виллема Ивановича оказались полностью в пользу Татищева. Более того, в своем отчете Петру Геннин не побоялся охарактеризовать самого Никиту Демидова как вздорного старика, которому не понравилось, что «другие ему стали в карты смотреть». Что касается Василия Татищева, то Геннин за него хлопочет перед Петром: «Пожалуй, не имей на него гневу и выведи его из печали».

Благодаря этому письму Татищев был полностью оправдан, а Демидов за ложный донос приговорен к гигантскому штрафу в 30 тысяч рублей, который он, впрочем, никогда не выплатил.

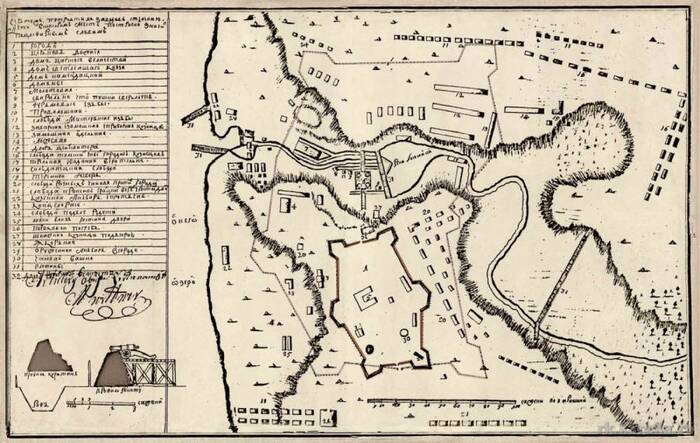

Сам де Геннин занимался этим расследованием в свободное от основной работы время. В первую очередь он должен был разведать месторождения железа. Вскоре выяснилось, что на Урале железные руды лежат «великими гнёздами» почти на поверхности. Руду можно добывать «без стрельбы порохом» — одними кирками и лопатами. Причем содержание железа было таково, что из 100 пудов руды выходило 50 «пуд чюгуна».

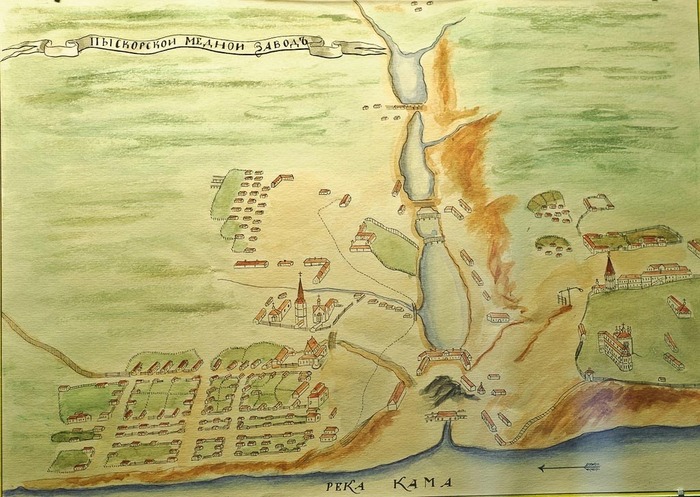

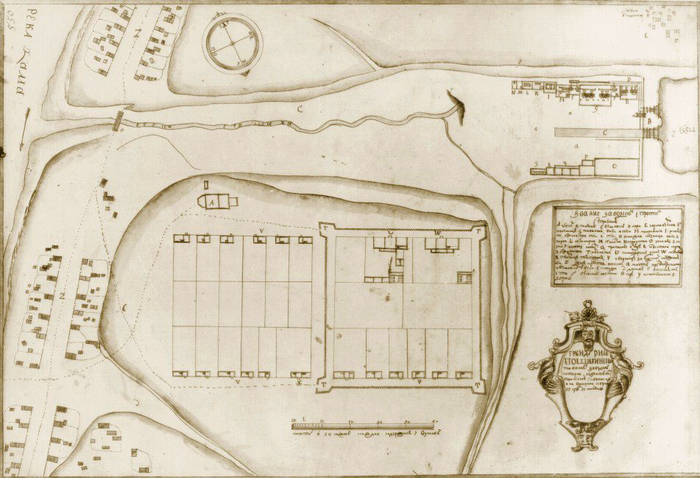

Рисунок из рукописи Вильгельма Ивановича Геннина (1665 —1750) «Описание сибирских и уральских заводов», 1735 год

В 1735 году де Геннин выпустил книгу «Описание уральских и сибирских заводов», в которой обобщил опыт своей экспедиции на Урал. Это было при Анне Иоанновне, наградившей Виллема Ивановича орденом Александра Невского. Заслуги 70-летнего кавалера были очевидны — производство чугуна и стали в Российской империи выросло на порядок, на карте империи появились новые города. Егошихинский завод, вокруг которого выросла Пермь, был основан Татищевым, но доведен до ума стараниями де Геннина.

Интересно, что, награждая его орденом, императрица другой рукой искореняла на Урале вольности для старообрядцев, допущенные де Геннином. Опираясь на свой опыт, полученный ещё в Олонецкой губернии, он нанимал на работу бригады «ревнителей древлего благочестия» и не обращал внимания на жалобы Тобольской консистории, старавшейся искоренить на заводах старообрядчество. А получалось ровно наоборот. При Виллеме Ивановиче старообрядчество расцвело пышным цветом и продолжало процветать после его отъезда в столицу. Староверы выписывали себе из Грузии священников (тамошнее духовенство считалось «не зараженным никонианской ересью») и дошли до такой смелости, что даже написали Анне Иоанновне письмо с просьбой легализовать их уральскую общину. Это привело в ярость императрицу, которая начала свое правление с того, что разорвала Кондиции, ограничивавшие самодержавную власть. А тут какие-то еретики требуют свободы совести. В результате на Урал был вновь отправлен Татищев, который организовал перепись старообрядцев на заводах. Василий Никитич уверял их руководителей из числа приказчиков, что речь идет о «простой формальности», что если человек честно работает и платит двойной налог, то никто его не тронет. Это оказалось неправдой, результаты переписи были переданы в Священный синод, который начал расследование «о неслыханной дерзости раскольников», закончившееся репрессиями и арестами, которые получили название «татищевские выгонки». Но это уже другая история.

Виллим Иванович де Геннин к тому времени отошел от всяких дел и доживал свой век на покое в дарованной ему Петром деревне Азила, название которой, если записать его латинскими буквами — Asyla — означает «убежище».

Что же касается проекта канала «Волга-Москва», то он остался на бумаге как незначительный эпизод из трудовой биографии де Геннина. Таких эпизодов у него было много. Например, в бытность комендантом Олонецких заводов, он построил близ источника минеральных вод в Карелии первый в России санаторий. Так что он заодно может считаться ещё и отцом отечественной курортологии.

Всё-таки Петр Первый умел подбирать кадры. Почти как Сталин. Да, и кстати «Описание сибирских и уральских заводов» де Геннина было переиздано в Советском Союзе в 1937 году.

Лига историков

18.9K постов54.5K подписчика

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения