Битва за Кавказ 9

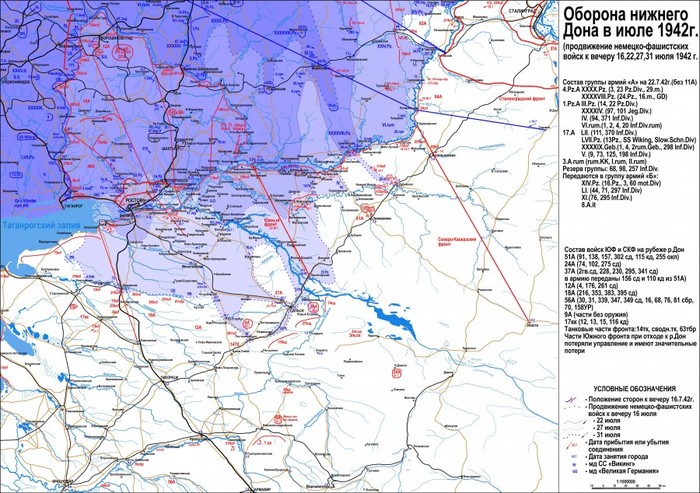

28 июля Ставка армии Южного и Северо-Кавказского фронтов были объединены в один Северо-Кавказский фронт под командованием маршала С.М. Буденного. Ему подчинялись в оперативном отношении Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Вновь созданный фронт получил задачу остановить продвижение врага и восстановить положение по левому берегу Дона. Такая задача была практически невыполнима, поскольку противник обладал полной инициативой и вел организованное наступление превосходящими силами. Кроме того, обеспечить управление боевыми действиями войск фронта в полосе протяженностью более 1000 км оказалось крайне затруднительно.В связи с обороной с опором на местную географию (ГКХ), оказалось что через хребет сообщатся было непросто.

Поэтому для лучшего управления войсками Северо-Кавказского фронта 28 июля он был разделен на две оперативные группы: Донскую (на ставропольском направлении) и Приморскую (на краснодарском направлении).

В Донскую группу вошли 51-я, 37-я и 12-я армии, во вторую — 18-я, 56-я и 47-я. Командующим Донской оперативной группой был назначен генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский, Приморской — генерал-полковник Я. Т. Черевиченко.

Войска Закавказского фронта получили задачу занять и подготовить к обороне подступы к Кавказу с севера.

Немцы заняли Азов, вышли к реке Кагальник и в долину реки Маныч. Взорванная советскими войсками плотина затопила долину, но это лишь временно задержало продвижение врага.

Несколько моментов из этих дней:

27 июля немцы в 6.00 силами 70 танков и до полка пехоты атаковал «102» стрелковую дивизию, прорвав оборону, устремился на переправу Манычстрой (район Веселого). На левом фланге обороны, пехота атаки не выдержала и в беспорядке стала откатываться на переправу в районе х. Спорный - Веселый. Беспорядочный отход пехоты «102» стрелковой дивизии вызвал панику среди подразделений 988 стрелкового полка 230 стрелковой дивизии, в результате чего оборона всего плацдарма перед переправой была нарушена. Некоторой части оборонявшихся удалось выскочить через переправу, а большая часть, танками противника была отрезана и взята в плен.

Из 400 человек с 6 пулеметами 988 стрелкового полка вышло на южный берег Маныч 90 человек с 2 станковыми пулеметами.

В ночь на 28 июля силою до батальона мотопехоты переправился через Манычский канал и занял Свобода (Западнее Веселого). В то же время противник сосредотачивали переправочные средства (понтоны и лесоматериалы) на северном берегу Манычского канал в районе Манычстрой, Спорный (4 км севернее Веселый).

В районе Красный Кут, Позднеевка находился учебный батальон 347 стрелковой дивизии и 62 танковый батальон 12 армии, имевший 2 танка КВ и 1 Т-34. Этим подразделениям была поставлена задача к исходу 27.07.42 выбить немцев (по данным разведки не более роты) из Свобода. Выполняя задачу, командир танкового батальона майор Гришин, начальник штаба старший лейтенант Сметанин, отобрали из учебного батальона 347 стрелковой дивизии автоматчиков и организовали десант для захвата Свобода. Танковый десант с автоматчиками, не встречая артогня вышли и приблизились на 400 метров к Свобода. Немцы, рывшие окопы, заметались от неожиданности появления танков по деревне, но к несчастью в этот момент на КП (Командном пункте) прибыл начальник АБТВ (Армейскими бронетанковыми войсками) 37 армии генерал-майор Лобанов, он немедленно отдал приказ танки отвести, мотивируя тем, что без прикрытия нашей авиации их заметит авиация противника и уничтожит. После отступления танков, автоматчики учебного батальона атаковать противника не решились, Свобода остался за немцами. При возвращении танков для сосредоточения в Проциков 2 КВ вышли из строя, ремонтных средств не было, и они 28 июля были брошены, на ходу остался один Т-34, который прибыл в Проциков. Командир батальона майор Гришин был подавлен тем, что он, согласно приказа Лобанова, не использовал танки в бою, вынужден был бросить их без боя. (ЦАМО, ф.392, оп.8898, д.19)

28.08-42г. части 176 дивизии стояли насмерть северо-восточнее г. Пролетарска (правый берег Маныча) у ст. Буденновской.

Части 176 стрелковой дивизии, временно оставленные в обороне 37 армии, на правом берегу Маныча, вели бой с 40 танками и мотопехотой (до 40 автомашин) немецкой 3 танковой дивизии, вышедшими к 7.30 на северо-западную окраину Буденовская. Попытки противника овладеть Буденовская были отражены. 1/218 артполком (поддерживает 404 стрелковый полк) в 11.00 отразил атаку группы танков в районе юго-восточнее Буденновская - уничтожено 8 танков, остальные отошли в северном направлении.

Вот как описывается бой 28 июля в политдонесении 176 стрелковой дивизии: «28 июля передовые части дивизии – подразделения 404 стрелкового полка и 2/218 артполка завязали бой с противником в районе юго-восточнее ст. Буденновская. В 11 часов до 30 немецких танков атаковали боевые порядки 2/404 стрелкового полка и 1/218 артполка, пытаясь прорвать нашу линию обороны. Артиллеристы открыли уничтожающий огонь по танкам. Основная масса танков устремилась на позиции 1 батареи 218 артполка. Исключительное мужество и самоотверженность проявил в этом неравном бою личный состав 1 батареи во главе с командиром лейтенантом Голярко и военкомом политруком Лащенко. Фашистские танки, вынырнув из лощины, ускоряли ход, чтобы внезапно обрушиться на батарею и раздавить ее. Но комсомолец Голярко и коммунист Лащенко спокойно и хладнокровно встретили врага. Танки обрушили на батарею всю мощь своего огня.

Артиллеристы, сохраняя выдержку и спокойствие, методически выводили из строя один танк за другим. Каждую секунду выходил из строя то один, то другой номер расчетов, но никто не бросил своего поста. 5 танков уже горело. В момент, когда между танками и огневыми позициями батареи оставалось всего несколько десятков шагов, бесстрашный командир орудия сержант Герасименко в упор расстрелял еще 3 вражеские машины. Налетев на батарею, танки раздавили ее, а затем повернули назад, не выдержав огня остальных батарей. Артиллеристы 1 батареи погибли смертью героев, не пропустив врага через свой рубеж. Из всего состава батареи проявил трусость и убежал от орудия только один человек ст. сержант Баумер. Баумер прибежал на командный пункт полка и был расстрелян.

июль 1942

Одновременно немцы наступали в сторону Краснодара. Здесь основной удар вермахта приняли на себя ослабленные 18-я и 56-я армии. Наиболее боеспособные, свежие, полностью укомплектованные войска группы Черевиченко размещались на второстепенных участках. Так, 47-я армия находилась на Таманском полуострове в ожидании немецкого морского десанта, а части 1-го отдельного стрелкового корпуса — 417-я дивизия и 4 стрелковые бригады — передислоцировались для занятия Краснодарского оборонительного обвода. Из танковых частей имелась Майкопская танковая бригада, приданная 17-му кавалерийскому корпусу, и 126-й отдельный танковый батальон в составе 47-й армии. Боевые действия войск группы обеспечивала 5-я воздушная армия генерал-лейтенанта С. К. Горюнова. К этому времени армия имела 135 исправных самолетов разных типов.

Общее положение дел в Приморской группе мало отличалось от положения в Донской группе: оборонительные рубежи подготовлены не были, работа тыла дезорганизована. Лишенные управления части 18-й армии Камкова беспорядочно отступали, не оказывая противнику сколь-либо серьезного сопротивления. Большие усилия прилагались для оборудования на побережье Азовского и Черного морей опорных пунктов, укреплений и узлов сопротивления. В районах Азова, Ейска, Новороссийска, на Таманском полуострове возвели сотни укреплений, но обороняться собирались со стороны моря. Подступы к предгорьям Главного Кавказского хребта с севера в инженерном отношении не укреплялись, города Армавир, Майкоп и другие, реки Кубань, Лаба, Белая к обороне подготовлены не были.

29 июля

противник передовыми частями форсировал реку Кагальник в районе Новобатайска и продолжал развивать наступление на юг и юго-восток, стремясь выйти в глубокий тыл нашим частям, действовавшим на кущевском направлении и Таманском полуострове. Командующий Северо-Кавказским фронтом приказал войскам 18-й армии 30 июля нанести контрудар и во взаимодействии с 12-й армией и 17-м казачьим корпусом, который должен был наступать на Батайск, восстановить положение на Дону. Штабу 56-й армии предписывалось отойти за Кубань и организовать оборону по южному берегу реки и на Краснодарском обводе. Однако командование 18-й армии было не в состоянии управлять своими войсками, а 17-й кавкорпус получил приказ штаба фронта с большим опозданием. В результате контрудар не состоялся. Армия Камкова продолжала беспорядочно отходить. Положение войск Приморской группы быстро ухудшалось.

30 июля

войскам Северо-Кавказского фронта был зачитан приказ Верховного Главнокомандующего № 227 от 28 июля 1942 г. («Ни шагу назад!»). В отличие от знаменитого выступления Сталина на параде в Москве в ноябре 1941 года, текст приказа носит очень жёсткий, даже беспощадный характер. Приказ «Ни шагу назад!» стал отрезвляющей пощёчиной, которая вывела Красную Армию из нокдауна, полученного летом 1942 года.

А пощечина была нужна. Ситуация на фронте для многих жителей края и даже руководителей была непонятной. Стремительное отступление советских войск они характеризовали как полный развал фронта. По мнению некоторых руководителей государственного, районного и краевого масштаба, ситуация была близка к катастрофе. Более того, Л. М. Каганович, назначенный Сталиным Членом военного совета фронта, практически признавая невозможность предотвращения панического бегства войск, писал: «…За 14 дней моего пребывания на фронте я прилагал все усилия к тому, чтобы в какой-либо мере улучшить положение, но из этого мало что вышло, и я несу, конечно, за это ответственность… На реках: Кубани, а затем и на Лабе удалось рассадить войска, создать более или менее сплошной фронт, но как только противник прорвёт фронт, хотя бы тремя — пятью танками в одном месте, то паника начинает охватывать ближайшие к прорыву части, и после некоторых боёв эти части начинают отступать. Особенно пользуется противник своим преимуществом в танках, он забегает далеко вперёд и неожиданно появляется то в одном, то в другом месте, дезорганизуя тылы и деморализуя этим не только части, но и штабы и даже отдельных работников штаба, ищущих часто решений задачи не в боевых действиях, а в начертании на карте „новых рубежей“, к сожалению, в сторону отступления. С момента объединения фронта мы направили главные силы на оздоровление дисциплины и морально-политической устойчивости командиров в соответствии с вашим приказом, улучшили работу суда и прокуратуры, расстреляли перед строем 37 дезертиров, разослали непосредственно на передовые линии 200 политработников, вызывали для разговора некоторых командиров и политработников, сами выезжали в части на позиции, однако результаты пока плохие. Нужна упорная и большая работа и борьба, чтобы оздоровить в первую очередь командно-политический состав, часть которого больна танкобоязнью, паникёрством и отступленчеством».

Тут нужно добавить, что видимо было не только танкобоязнь и паникерство. Впереди немецких частей часто находились агенты немецкой разведки, в том числе подразделения пресловутого «Брандербург-800». Примерно 28 июля (по другим данным в начале августа) на Кавказское направление было переброшено одно из подразделений брандербуржцев, батальон «Бергман» (Горец).

Батальон «Бергманн» был создан в октябре 1941 года отделом «Абвер-2». (Абвер – орган военной разведки и контрразведки фашистской Германии; специализация второго отдела – саботаж, диверсия, террор, организация восстаний, разложение противника). Командовал батальоном (до июня 1943 г.) профессор Т. Оберлендер. Батальон имел в своем составе штаб с группой пропаганды и пять стрелковых рот (1-я, 4-я и 5-я — грузинские, 2-я — армянская, 3-я — азербайджанская). Общая численность достигала 1200 человек, в том числе 900 закавказцев и 300 немцев. Помимо добровольцев, отобранных в лагерях военнопленных, в батальон было включено около 130 грузин-эмигрантов, составлявших специальное подразделение абвера «Тамара II»

После прохождения горнострелковой подготовки в Миттенвальде (Бавария), батальон в конце августа 1942 года был отправлен на Восточный фронт, причем его личному составу в целях сохранения тайны было приказано выдавать себя за испанских басков или боснийских мусульман.

Основные задачи бергманов были разведка, пропаганда и диверсии в тылу советской армии. Переодетые в красноармейскую форму они просачивались сквозь боевые порядки и сеяли панику и хаос в тылу.

По воспоминаниям переживших это время ставропольцев, выглядело это примерно так: «Другие слухи передавались шепотом на ухо, с опасливыми взглядами по сторонам. Их приносили в город люди, одетые в потрепанную красноармейскую одежду, именовавшие себя бывшими военнопленными, которых фрицы отпустили домой. Они по секрету рассказывали знакомым, что германец мирное население не трогает, с пленными обращается хорошо, а бомбит лишь те города, которые упорно защищаются советскими войсками.»

https://proza.ru/2002/03/22-63

Также бергмановцы очень хорошо проявили себя при захвате Майкопа (об этом позже). Позже одна из групп в составе 10 немцев и 15 кавказцев высадилась в районе объектов нефтедобычи в г. Грозном с целью их захвата и удержания до подхода передовых частей 1-й танковой армии. Попытка прорыва немецких войск на Грозный 25 — 27 сентября окончилась провалом, однако группе удалось благополучно вернуться назад и даже привести с собой несколько сот дезертировавших из Красной Армии грузин, армян, азербайджанцев и чеченцев, которые пополнили ряды батальона.

С сентября 1942 года батальон «Бергманн» действовал против советских партизан в районе Моздок — Нальчик — Минеральные Воды, а 29 октября был направлен на передовую: 1-я и 4-я роты на нальчикское, а 2-я и 3-я — на ищерское направление. За все это время из перебежчиков, военнопленных и местных жителей удалось сформировать в дополнение к имевшимся ещё четыре стрелковые роты (грузинскую, армянскую, азербайджанскую и смешанную запасную) и столько же конных эскадронов (1 грузинский и 3 армянских).

Это позволило к концу 1942 года развернуть батальон «Бергманн» в полк трёхбатальонного состава общей численностью 2300 человек (батальоны: 1-й грузинский, 2-й азербайджанский и 3-й северокавказский).

Во время отступления германской армии с Кавказа подразделения полка «Бергманн» осуществляли арьергардное прикрытие отходящих войск и выполняли специальные задачи, включая уничтожение промышленных предприятий и других объектов. В феврале 1943 года соединение было выведено в Крым, где использовалось на охране южного побережья полуострова и в борьбе с местными партизанами. Здесь, по некоторым данным, была предпринята попытка формирования на его основе Кавказской дивизии, однако, дело не продвинулось дальше проектов и пропагандистских заявлений.

Поздней осенью и зимой 1943-1944 годов все батальоны соединения «Бергманн» вместе с немецкими войсками принимали участие в жестоких боях на Перекопском перешейке, отражая попытки Красной Армии ворваться в Крым. 3-й батальон обеспечивал оборону Литовскиго полуострова, находясь на правом фланге порядков 50-й пехотной дивизии. Впоследствии они были эвакуированы с полуострова и направлены в Грецию (1-й и 3-й батальоны) и Польшу (2-й), где их главной задачей стала борьба с партизанами.

Так, например, 2-й (азербайджанский) батальон в августе 1944 года действовал в составе группировки, брошенной на подавление Варшавского восстания.

Вот именно против таких уродов в первую очередь были направленны действия заградительных отрядов, создаваемых приказом «Ни шагу назад!». Помимо остановки бегущих частей, заградотряды занимались охраной тыла, ликвидируя диверсантов. Кроме того, нередки были случаи, когда заградотряды принимали на себя удары прорвавшихся гитлеровских частей, останавливая вражеское наступление.

«Ни шагу назад»: Мифы и правда о приказе № 227. Фотокопия приказа.

Поражение Донской группы

Для организации глубоко эшелонированной обороны производилась перегруппировка войск, 56-я армия заняла Краснодарский район обороны. 17-й кавалерийский корпус выводился на рубеж р. Куго-Ея для нанесения контрудара совместно с войсками 18-й армии на Батайск, а 1-й отдельный стрелковый корпус с Черноморского побережья перебрасывался в район Армавира.

Однако нельзя было в один миг создать мощную оборону и отбросить немецкие войска. В Донской оперативной группе ощущалась острая нехватка боеприпасов. Большинство войсковой артиллерии и артиллерии усиления находилось в движении, взаимодействие между общевойсковыми командирами и артиллерийскими начальниками из-за нарушения связи практически отсутствовало. Бронетанковые войска группы на бумаге выглядели внушительно — состояли из пяти танковых бригад, трех отдельных танковых батальонов и 14-го танкового корпуса. Не так давно это было почти 500 танков, теперь осталось всего 15 боевых машин. Боевые действия войск Донской группы поддерживала 4-я воздушная армия под командованием генерал-лейтенанта К. А. Вершинина, которая имела в то время 130 исправных самолетов. Штаб воздушной армии не имел устойчивой связи со штабом фронта и штабами общевойсковых армий, поэтому действовала авиация самостоятельно, что не способствовало созданию стабильной линии обороны. Оборона войск Донской группы была организована слабо и не подготовлена в инженерном отношении. На ряде участков пехота не имела даже шанцевого инструмента. Противотанковые мины не завезли. Тыловые части при отступлении сильно оторвались от передовых частей и потеряли с ними связь, оставив войска почти без боеприпасов, горючего и продовольствия. Управление дивизиями тоже не стало лучше, по-прежнему не была организована устойчивая связь, а также взаимодействие, наземная и воздушная разведка. Таким образом, немцы имели все возможности развивать успешное наступление.

Сосредоточив к 29 июля на левом берегу Дона до семи корпусов, в том числе четыре танковых, противник продолжал развертывать наступление. Утром 30 июля войска советской Донской группы должны были контратаковать силами 51-й армии и двух резервных танковых бригад. Руководство группой войск, наносивших контрудар, возлагалось на генерал-майора Б. А. Погребова. Немцы опередили наши войска. 30 июля за несколько минут до советского наступления в Большую Мартыновку ворвались танки 40-го корпуса. Они разметали имевшиеся у генерала Погребова подразделения и его штаб, обезглавив управление войсками группы, которая так и не успела перейти в наступление. К вечеру войска 51-й советской армии оказались отрезанными от основных сил фронта. Связь между штабом армии и штабами группы и фронта нарушилась. В этой обстановке Ставка ВГК 31 июля передала 51-ю армию в состав Сталинградского фронта. Столь же легко противник разрезал фронт на стыке 37-й и 12-й армий

Танковые и моторизованные дивизии противника хлынули на степные просторы Кубани и Ставрополья, проходя в день по 20-30 км.

Приморская группировка продолжала отступление к Кубани. Оно проходило в непростых условиях. Как правило, боевые части совершали пешие переходы по 25-30 км в ночное время, а днем закреплялись на промежуточных рубежах и отбивали атаки. Если же отход происходил днем, войска испытывали на себе изнуряющий летний зной и удары авиации противника. Одновременно в тылу шла эвакуация раненых, вывоз боеприпасов и снаряжения, перебазирование авиации. В ряде случаев штабы теряли управление войсками, а в войсках не знали, что происходит на флангах и в тылу. А еще дороги Кубани заполнили потоки беженцев, эвакуируемой техники и животных, вывозились – а если не могли, то сжигались и подрывались предприятия, станции, мосты и вообще все, что можно уничтожить. Сырую нефть с Майкопа вывозили подальше от линии фронта, на Грозненские перерабатывающие заводы.

Одновременно среди населения проводилась обширная агитационная и разъяснительная работа, в городах формировались партизанские группы и отряды ополченцев, в станицах — казачьи подразделения. Однако некоторые очевидцы этих событий воспринимали происходящее как бегство советских войск, оставляющих Кубань на милость оккупантов.

Битва за Кавказ 5 (Битва за Воронеж - продолжение)

Битва за Кавказ 6 (падение Ростова-на-Дону)

Лига историков

19.8K постов55.6K подписчика

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения