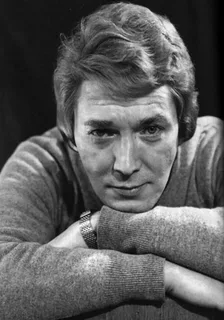

"Хоть, право, я - не дуэлянт". Игорь Старыгин

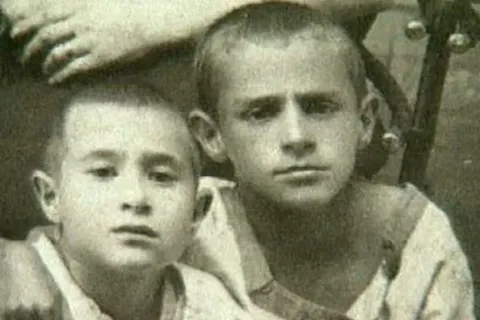

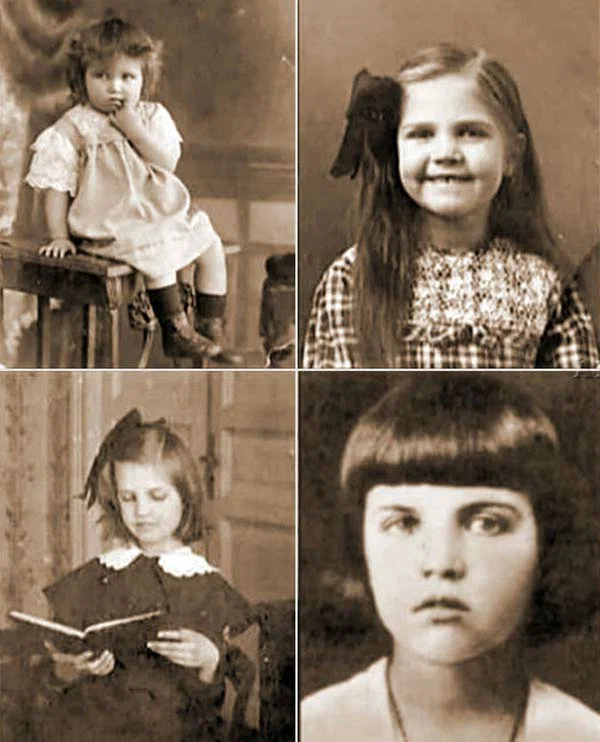

Игорь Старыгин родился 13 июня 1946 года в Москве. Однако предки его родом из рязанского региона. Тяга к искусству в нём проснулась не сразу. Сначала он хотел пойти по стопам деда, который работал в НКВД. Мальчик даже знал, где дед хранил пистолет, имел доступ к этой «игрушке».

Иногда, пока дед не видел, он играл с оружием и представлял себя в будущем офицером. Ему нравилось, что деда побаиваются, уважают. Да и вообще, к сотрудникам НКВД в то время было особое, трепетное отношение.

Надо сказать, что первые шаги в искусстве были сделаны артистом неосознанно. Ему хотелось где-то скоротать время, поэтому он пошел в детский театр. Но даже тогда он не смог объяснить, что именно его притягивало там. Он считал, что это была не игра, а возможность пообщаться с другими ребятами, смастерить что-то своими руками. Девочки шили костюмы для выступлений, а мальчики создавали декорации, клеили, пилили. В общем, это была настоящая мастерская. И будущей звезде нравился именно процесс создания декораций.

Также он с упоением смотрел все фильмы про героев, офицеров, летчиков, сотрудников НКВД. Благо, что в советское время таких фильмов было предостаточно. Смотрел он их для того, чтобы примерить образы на себя, почувствовать себя офицером. Но, возможно, подсознательно это привело его к актерской профессии. Когда он закончил школу, то не сомневался в своём выборе. Он по-прежнему хотел пойти учиться на юриста, чтобы работать в правоохранительных органах или на военной службе.

Экзамены в профильное учебное заведение начинались в июне. Как известно, в театральных ВУЗах экзамены проходят на месяц раньше. Это сделано специально для того, чтобы толпы не поступивших абитуриентов не упустили шанс учиться в других заведениях. Конечно, конкурс был огромный. А пошёл он в театральный только потому, что посчитал, что если он не поступит, то ничего не потеряет и подаст документы в МГУ. К тому же, идею поступления ему подсказали друзья, которые сами желали стать актерами. Игорь просто пошёл вместе с ними для моральной поддержки. Как часто бывает в таких случаях, он оказался единственным, кто с первого раза прошёл конкурс в престижный ГИТИС. В 1968 году студенту вручили диплом о высшем театральном образовании.

Кинематографическая биография Игоря Старыгина началась малоизвестной картиной «Возмездие» режиссёра Александра Столпера. В этом фильме студент-второкурсник Старыгин снялся «нелегально». Ведь студентам ГИТИСа запрещалось сниматься в кино до окончания учёбы. Но это ослушание прошло незамеченным: по политическим мотивам картину положили «на полку».

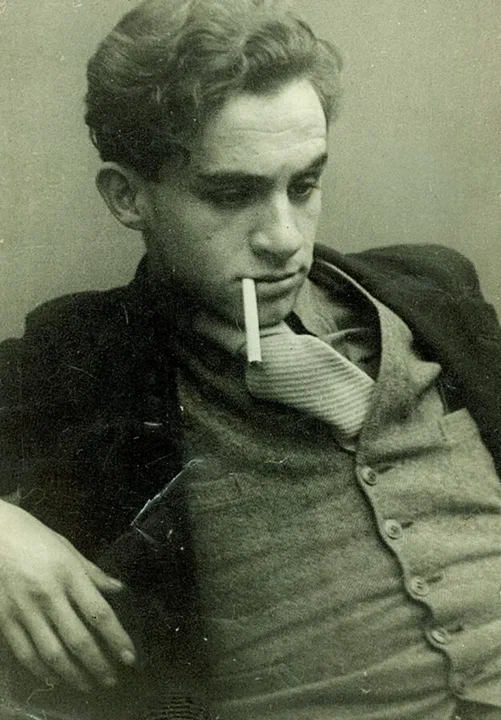

Но следующую работу в кино скрыть оказалось невозможно. Ведь это был культовый советский фильм «Доживём до понедельника». Станислав Ростоцкий поначалу отказал ребятам из ГИТИСа, которые пришли на пробы. Но вскоре Игорю Старыгину позвонили и попросили прийти на утверждение.

Так зрители впервые увидели молодого артиста, появившегося в картине в образе старшеклассника Кости Батищева. Эта роль принесла Старыгину узнаваемость. Ведь фильм по опросу журнала «Советский экран» был объявлен лучшим в 1968 году.

В 1969-ом вышло сразу две заметные картины с его участием: драматический детектив Бориса Волчека «Обвиняются в убийстве» и знаменитая приключенческая картина «Адъютант его превосходительства».

Роль Норбера Де Ля Моля в драматической ленте «Красное и чёрное», хотя и была отрицательной, принесла Старыгину огромную популярность. Армия поклонниц артиста умножилась в несколько раз. Его заваливали письмами, а толпы поклонниц заставляли скрываться через «чёрный выход» театра.

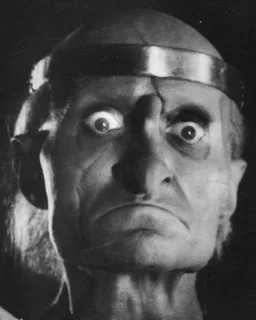

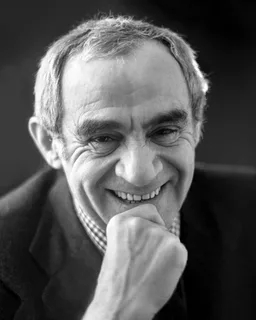

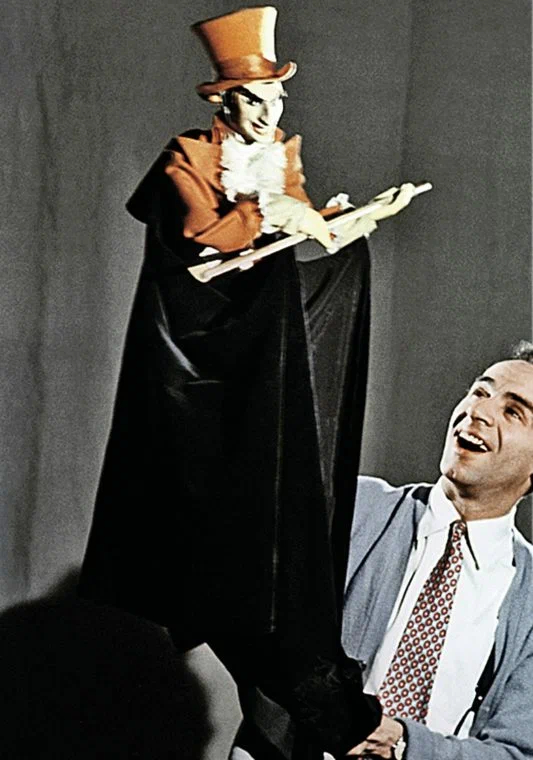

Но трудно себе даже представить, во сколько раз выросла популярность актёра после его появления на экране в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера». Красавец-аристократ Арамис – это звёздная роль Старыгина. До неё, и особенно после, актёр сыграл ещё много прекрасных ролей, но повторить эту популярность было невозможно.

Мало кому известно, что режиссёр планировал на роль Арамиса взять Александра Абдулова. Но Михаил Боярский, уже утверждённый в роли Д’Артаньяна, предложил Юнгвальд-Хилькевичу посмотреть фильм «Адъютант его превосходительства», который как раз транслировался.

Когда режиссёр увидел Старыгина с его врождённой аристократичной внешностью, тонкими пальцами и голубыми глазами, без раздумий взял в свой проект. Как позже поделился Вениамин Смехов, сыгравший мушкетера Атоса, хрупкость и ранимость Арамиса, с которым долгое время отождествляли Игоря Старыгина, иногда были обманчивыми. В целях самозащиты он мог отпускать такие едкие колкости, что даже заработал кличку «гюрза».

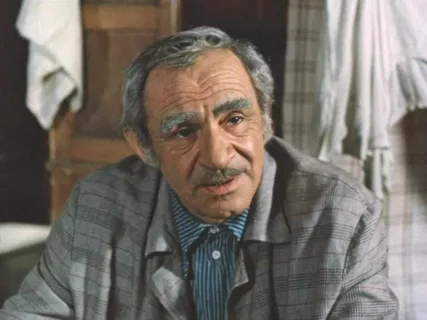

В 1980-е вышли 1 и 2 фильмы «Государственной границы», где Игорь Старыгин появился в образе белого офицера Владимира Дановича. Картина чрезвычайно понравилась зрителям, хотя могла задержаться «на полке» на долгие годы, а может и десятилетия.

По каким-то причинам чиновники, просмотревшие фильм перед его утверждением, запретили его. И лишь знакомство режиссёра с Галиной Брежневой спасло ситуацию. Леонид Ильич Брежнев дал «добро» на показ. Кроме названной картины, успешной можно назвать ещё одну, вышедшую в 1980-х. Это приключенческий фильм «Слушать в отсеках».

Более «урожайным» это десятилетие оказалось для театральной работы Игоря Владимировича. В ТЮЗе он трудился до 1983-го. Затем перешёл в театр-студию «У Никитских ворот» к Марку Розовскому.

Позже выступал на подмостках театра имени Моссовета, куда Старыгина позвал сам Юрий Завадский. Актёр навсегда запомнил те невероятные эмоции, которые пережил, выходя на одну сцену с такими легендами, как Фаина Раневская и Ростислав Плятт.

Главными фильмами 1990-х были картины Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Мушкетеры двадцать лет спустя» и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя». Больше Игоря Старыгина не звали сниматься. Да и здоровье ему не позволяло: в то время он перенёс несколько тяжёлых операций.

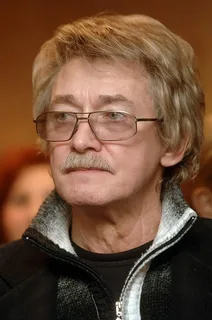

В последние годы жизни, в 2000-х, после длительного перерыва Игорь Владимирович Старыгин снова вернулся на экраны. Его позвали в сериал «Кодекс чести», где он появился в роли банкира Мамаева. Потом были сериалы «Козлёнок в молоке» и «Потерявшие солнце».

Актёр никогда не был «пробивным». Он не выпрашивал роли и ничего не требовал. Эта скромность вкупе с «невостребованной» аристократичной внешностью стали причинами редкого появления Игоря Старыгина на экране.

За плечами у артиста немало браков. Впервые он заключил брак с Людмилой Исаковой, когда учился в институте. Людмила тоже актриса, хотя она не снималась в кино, а работала на сцене Ивановского драматического театра. К сожалению, их личная жизнь продлилась всего лишь год несмотря на то, что родители невесты подарили им роскошную квартиру. Но оказалось, что этот брак — ошибка в чувствах, и даже покровительство богатых родственников и не исправило ситуацию.

Второй раз исполнитель женился на Мике Ардовой, она тоже была актрисой, работала в ТЮЗе. На тот момент она была разведена, у неё было 2 дочери. В 1978 году в браке у молодых людей родилась совместная дочь Настя. Этот брак был довольно долгим, он длился 12 лет. Но именно на него приходится пик популярности артиста. Неудивительно, что это явилось испытанием для жены артиста. Бешеная популярность, поклонницы, признание в любви, письма, выжидание у подъезда и у входа в театр — всё это, конечно, мешало тихой и размеренной совместной жизни.

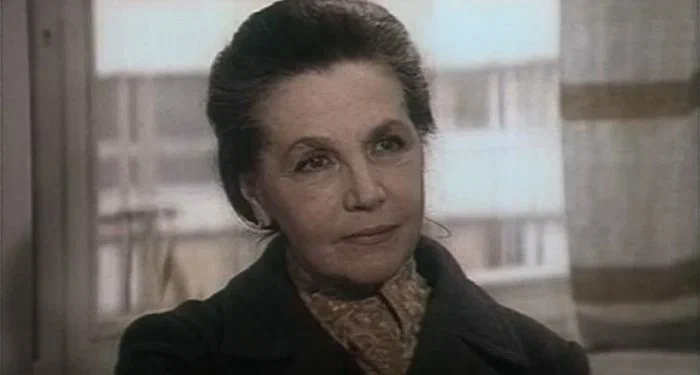

Последним официальным браком считается брак с Екатериной Табашниковой, фотожурналисткой, которая работала в газете «Собеседник». Она стала женой артиста в 2006 году, и вместе они прожили вплоть до его смерти в 2009. На тот момент исполнитель уже был в преклонном возрасте, всё чаще его подводило здоровье.

Жена была ангелом-хранителем актёра. Он даже называл её святой. Екатерина ухаживала за ним после болезни и – кто знает? - может, если бы не её забота, Старыгин умер бы гораздо раньше.

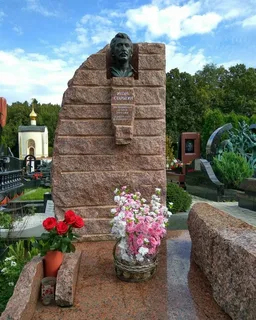

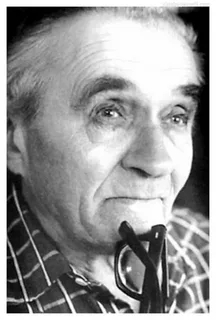

Игоря Старыгина не стало 8 ноября 2009 года. Он так и не пришел в сознание после тяжёлого инсульта. Пролежав в коме много дней, он тихо ушел. Ему было всего 67 лет.

Похоронили актера на Троекуровском кладбище.

P.S: Я продолжаю тематику про советских актеров и актрис. А для любителей СССР вы найдете интересные посты в профиле. Спасибо подписчикам за поддержку. С вашей помощью канал станет еще лучше)))

P.S 2: Пишите в коментариях какие ваши любимые актеры, а я поищу для вас интересные факты из жизни)))

P.S 3: Присоеденяйтесь к группе "Истории Жизни. Биографии", где все биографии будут собранны в одном месте)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вы можете так же поддержать автора деньгами, дабы вдохновить его на новые публикации. Это можно сделать нажав кнопку доната значок рубля под любой публикацией или по ссылке https://pay.cloudtips.ru/p/01d79ae4, если вы сидите с приложения.