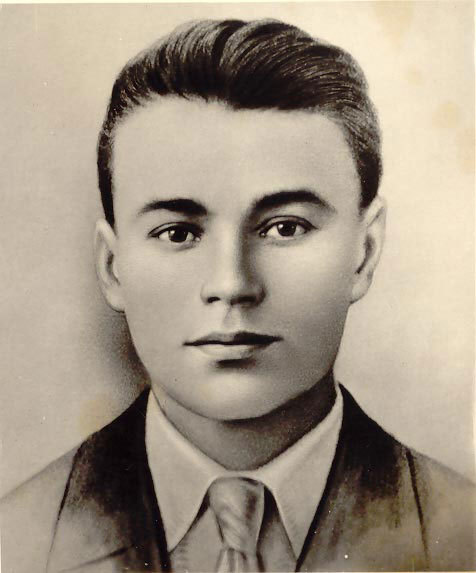

Сергей Тюленин с детства готовил себя к борьбе и подвигу...

Сергей Гавриилович Тюленин родился 12 августа 1925 г. в селе Киселево Новосильского района Орловской области в многодетной семье. В 1926 г. Тюленины переехали в город Краснодон, где отец (Гавриил Петрович) работал забойщиком на разных шахтах. Мать (Александра Васильевна) была домохозяйкой, так как в семье было 10 человек детей. Сергей был самым младшим.

Он рос необычайно бойким и шустрым ребенком. Вспомним, что писал о нем Александр Фадеев: «...то ли мальчик, то ли маленького роста паренек в кепке, худенький, но необыкновенно цепкий...», или «...он видел в темноте лучше кошки...». И это действительно было так.

Тюленин начал учиться в школе № 1 имени А.М. Горького, продолжил в школе имени К.Е. Ворошилова (сейчас эта школа носит его имя). Вместе со школьными товарищами Виктором Третьякевичем, Любой Шевцовой и другими участвовал в художественной самодеятельности при клубе имени А.М. Горького. Кружковцы выступали на полевых станах, в клубах, в нарядных шахт.

Агитбригада школы имени К.Е. Ворошилова. В кубанке Сергей Тюленин.

После окончания семи классов Тюленин пытался поступить в летную школу в Ворошиловграде, (выпускником которой впоследствии стал Николай Гастелло), но не прошел по возрасту. Школьный товарищ Сергея Николай Камбулов вспоминал: «..любили мы летчиков и самолеты и страстно хотели стать пилотами. Конструируя легкую модель, видели в ней настоящий самолет, на котором взлетим к поднебесью. Хорошо знали типы машин и их технические данные. Часто убегали на Верхне-Дуванную на аэродром, где часами наблюдали за полетами курсантов».

Говорят, что цена жизни, ее насыщенность измеряются не годами, а делами. Мне кажется, что сам того не понимая, Сергей с детства готовил себя к борьбе, подвигу. Поражает круг его интересов. Трудно, кажется, найти в жизни занятие, которым он не заинтересовался бы: футбол, рисование, художественная самодеятельность. Любимые предметы в школе - литература, физика.

Кто знает, может быть и стали бы его мечты былью, но война нарушила все планы. Из всех призваний осталось одно - защищать Родину.

К 10 июня 1941 г. Тюленин сдал все экзамены и получил свидетельство об окончании семи классов. Сергей очень не хотел оставлять школу. Однако надо было идти работать - болезнь отца сказывалась на материальном положении семьи.

И вот грянула война. Первое, о чем подумал Сергей, услышав о ней - побыстрее попасть на фронт. Как и все мальчишки, он был уверен, что война закончится быстро. Было же сказано, что «бить врага будем малой кровью и на чужой территории».

Уже 23 июня Тюленин был в военкомате. Но райвоенком посмотрев на Сергея, даже не стал с ним разговаривать.

В 1942 г. он был мобилизован на строительство оборонительных рубежей. За несколько дней до оккупации Краснодона Сергей вернулся домой. Когда немцы входили в Краснодон, он стоял на улице и наблюдал за продвижением фашистских войск. Вбежав в квартиру он стал возмущаться: «Нет, с этим мириться нельзя! Разве вы не видите, что делают эти варвары на улице? Заходят в квартиры, забирают все, что им понравится, заставляют женщин носить воду для их лошадей и уже успели развесить гнусные приказы. Нужно срывать их, а этих гадов уничтожать беспощадно».

Старшая сестра Надя, работавшая медсестрой в Краснодонской больнице сказала ему:

- Пропадешь ты.

На что Сергей ответил:

- Лучше пропасть, чем их сапоги лизать.

Лучшими его друзьями были Володя Куликов, Леня Дадышев, Степа Сафонов и Валерия Борц, к которой он питал симпатию. С приходом фашистов эта дружба окрепла. Теперь нередко Сергей возвращался домой поздно, иногда утром.

«Я был самым старшим из восьми ребят, которые под руководством Тюленина начали собирать оружие и патроны. Мы еще не совсем ясно представляли себе, когда и как будем применять его, но твердо знали одно: нельзя в такое время бездействовать», - вспоминал впоследствии оставшийся в живых молодогвардеец Радий Юркин.

А потом, вступая в ряды «Молодой гвардии», Сергей и его друзья горячо клялись мстить за муки и страдания советских людей, мстить жестоко, до последней капли крови. Началась опасная, полная риска борьба в подполье. Сергей Тюленин был избран членом штаба организации. Он вступил в комсомол. Самые смелые и дерзкие операции поручались его группе. Учитывались личные качества руководителя: смелость, выдержка, острая бдительность, умение мгновенно сориентироваться и принять нужное решение.

Смертельная опасность поджидала молодогвардейцев на каждом шагу. Малейший промах, оплошность, случайность - и полный провал! А расплата известна - смерть.

Когда начались массовые аресты, Тюленин предупредив Ивана Туркенича, Олега Кошевого и других о грозящей опасности, сразу же ушел из дома. Сергей, Валерия Борц, Олег Кошевой, Ольга и Нина Иванцовы пытались перейти линию фронта, но неудачно. 11 января Сергей, измученный, голодный, оборванный, вернулся домой. А через два дня он с сестрами перешел линию фронта в Глубокинском районе Ростовской области. Им удалось связаться с нашими частями. Сергей был зачислен в одно из подразделений, и вскоре с двумя бойцами его направили на разведку в город Каменск. Во время операции он попал в плен к немцам.

Немцы бросили Сергея и других ребят в подвал и закрыли, а вечером начали расстреливать их. Сергея ранили в руку, он упал, на него начали падать другие. Когда все стихло, он пришел в себя, выбрался из-под трупов и ночью незаметно ушел из города и вернулся в Краснодон. Это было роковой ошибкой.

27 января вечером к Тюлениным в дверь постучала соседка Лазуренко, которой было дано задание следить за квартирой. Она обратилась к племяннику Сергея и спросила у ребенка:

- Где дядя?

Малыш рванулся к следующей комнате и ручонкой указал на дверь. Через несколько часов пришли полицаи и арестовали Сергея и всех членов семьи. Была арестована мать, отец, сестра Феня и полуторагодичный Валерик. Все имущество было конфисковано и на квартире были оставлены полицаи с тем, чтобы захватить остальных членов семьи.

Вот что рассказывала Александра Васильевна Тюленина о тех страшных днях: «...пришли они в 12 часов ночи. Стучатся. Подошел отец.

- Кто там?

- Полиция, - отвечает грубый голос.

Я затряслась вся, испугалась.

- Отец, не открывай!

А сама кинулась к постели, где спал Сереженька. Он раненый был. Тормошу его:

- Сережа, Сереженька, сыночек! Полицаи!

Вскочил он, стал быстренько одеваться. Я побежала открывать дверь в хлев, вход был из коридора. Думала - Сергей выйдет туда. А дед все стучит у дверей - как будто открывает.

- Открывай, - шепчу мужу.

Открыли мы, а они как вошли, так осветили нас.

- Вот он, - слышу злобно-радостный возглас полицая. Я так и обомлела. Сергей к окну, они за оружие. Я испугалась за него, кинулась к нему:

- Сереженька, не надо, родненький, убьют они тебя!

А сама его не пускаю к окну. Может и глупо я так поступила. Не знаю, но очень я боялась за него. Потом-то я уже догадалась как все это произошло. Сергей вышел в коридор и встал за отца, думая: как полицаи войдут в комнату, он и прошмыгнет на улицу. А они как вошли, да осветили нас - отец невольно отшатнулся от света - они и увидели Сергея.

Стали собирать его. Собираю, а сама плачу. Не выдержал и Сергей - тоже заплакал. Ну, а как он заплакал, тут уж я не помню себя. Бросилась на колени перед полицаями, целую ноги, молю:

- Возьмите все: добро, корову, отпустите только сыночка.

А у них противные такие рожи, увидела - смеются они над моим горем, особенно один - здоровенный такой. Стыдно мне стало: «Что же это я перед такими животными унижаюсь!» Встала, обняла Сергея, поцеловала его. И он быстро, быстро пошел.

Не прошло и часа как пришли за нами. Взяли меня, отца, дочь с мальчиком. Захаров встретил нас отборнейшей матерщиной. 62 года прожила на свете - много видела и слышала, но и то стало не по себе.

- А у тебя сын партизан, сволочь! А ты стоишь как молодая роза. Ишь какие глаза. Где твое добро?

- Хлеб вы забрали, а все остальное дома на месте.

- Врешь, сука.

И на каждом слове сплошной мат. Соликовский лежал на диване. Все молчал. Потом поднялся, процедил сквозь зубы:

- Имущество конфисковать, а этих б... пустить на ветер, вначале все выпытать.

Посадили нас в холодную камеру. Мужа отдельно от меня. Дочь с ребенком через несколько часов выпустили. Но такие негодяи были, что и ребенка даже не пожалели, щипали его, хлестали по щекам. Долго еще были на нем синяки.

В тот же день вызвали меня на допрос.

Спросили что я знаю о действиях сына?

- Ничего не знаю, - ответила я.

Тогда Севастьянов и Плохих по знаку Захарова сорвали с меня платок, полушубок, сняли платье, бросили на пол. Били страшно - по голове, спине, ногам. Как только плеткой ударят - так кожа сразу рассекается в кровь.

А Захаров стоял надо мной и приговаривал:

- Рассказывай, сука, куда одежду спрятала, к кому сын ходил, кто к нему приходил.

Не помню как меня бить перестали, как я в камере очутилась.

В этот же день, после меня допрашивали Сергея. Это уже мне соседи по камере рассказывали: «Вызвали его, он так насмешливо смотрел на них. Бить его начали, он только зубами скрипел».

И вот таким допросам подвергали всех нас ежедневно. Замучаются они - Севастьянов, Плохих, Захаров, отдохнут, а потом бить начинают. А чтобы крики не так слышны были, заводили патефон. И вот под музыку истязали наших дорогих детей.

29 или 30 января Сергею сделали очную ставку с Лукьянченко. На вопрос:

- Знакомы ли вы?

Оба отвечали:

- Слышал, что живет где-то близко, а встречаться - не встречались.

Потом их начали бить, вначале били Сергея, потом Лукьянченко. Били в две плети. Распластали на полу, держали за руки и ноги, а Плохих и Севастьянов стояли по бокам, и, как кузнецы куют железо, так и они методически, поочередно с тупыми мордами стегали Сергея. Когда это не помогло, стали засовывать пальцы Сергея между дверью и притолокой, закрывая ее. Тут Сергей страшно, страшно закричал, я не выдержала и потеряла сознание.

31 января Сергея допрашивал немец из жандармерии, и что тут уж с ним не делали: три раза били в две плети, в рану загоняли шомпол, затем подняли его окровавленного, немец подошел к нему и начал бить рукой, затянутой в перчатку, по щекам. Голова Сереженьки моталась из стороны в сторону. Он посмотрел вокруг помутневшими глазами и сказал: «Ну, это все!»

В этот же день во второй половине наши самолеты бомбили город. Полицаи бегали, как затравленные волки - чувствовали гады, что скоро настанет их гибель.

А в 7 часов вечера всех ребят увезли. Построили их в коридоре, скрутили руки проволокой, против каждого человека стоял полицай. Когда делали им перекличку, то запомнила я фамилии Лукьянченко, Ковалева, Лукашова Геннадия, Орлова Анатолия, Левашова Сергея, Артемова, Виценовского. Из нашей камеры взяли Нюсю Сопову.

Вывели их на двор, посадили в санки и повезли к шахте N 5.

При шахте есть баня, в этой бане их раздели. Всех их погубили злодеи, удалось убежать только Ковалеву».

Так и погиб мой сыночек».

13 сентября 1943 г. указом Президиума Верховного Совета СССР члену штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» Сергею Гаврииловичу Тюленину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.