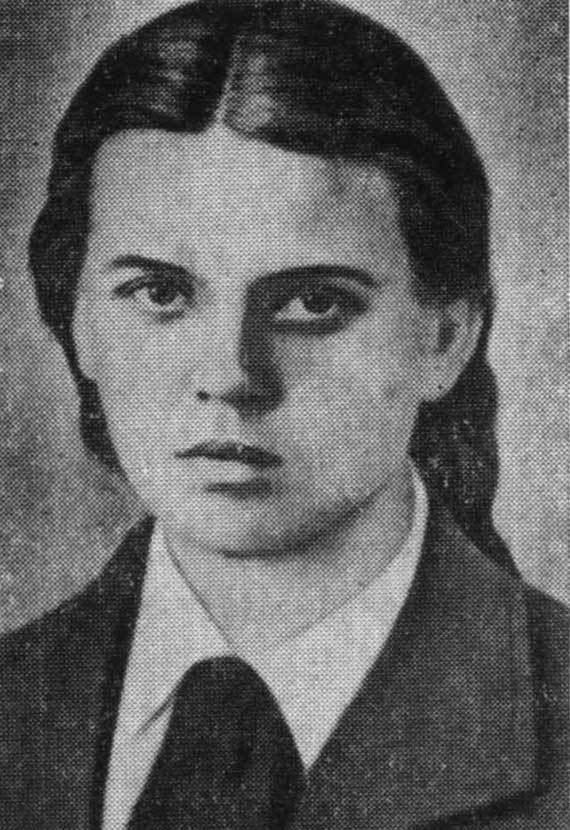

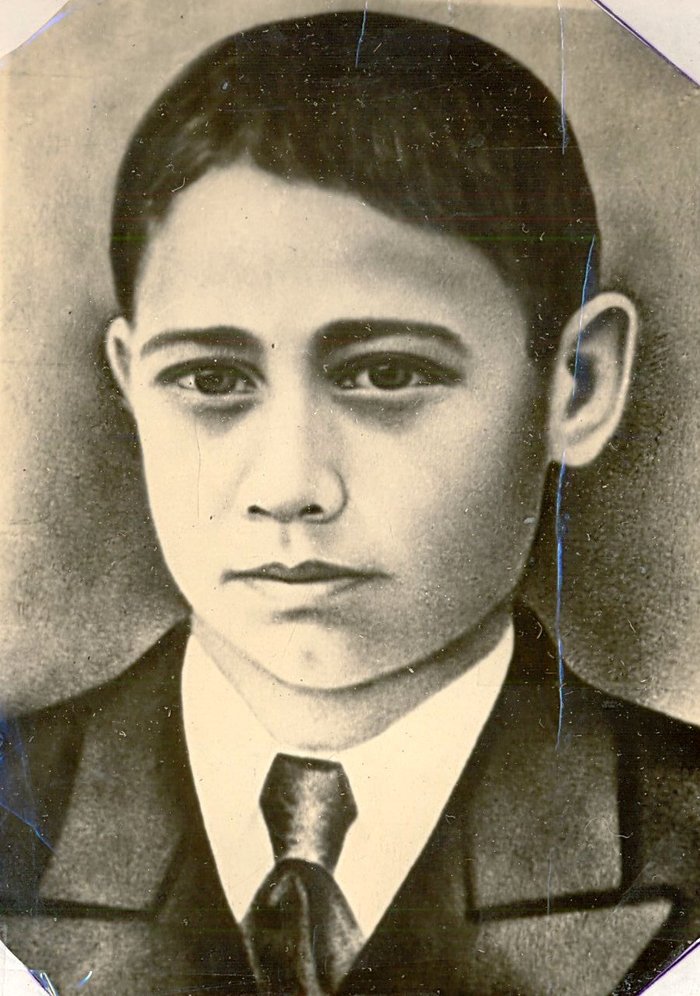

Дмитрий Огурцов: "Он рос бойким, подвижным ребенком..."

Дмитрий Огурцов

Дмитрий Уварович Огурцов родился 15 ноября 1922 г. на хуторе Юрасово Севского района Орловской области. Отец, Увар Иванович, работал сапожником, а впоследствии забойщиком на шахте, мать, Ефимия Федоровна, занималась домашним хозяйством. В семье было четверо детей.

В город Краснодон Ворошиловградской (ныне Луганской) области семья Огурцовых переехала в 1923 г. Жили в поселке шахты № 7-10. В два года Митя начал уже очень чисто говорить. Рос бойким, подвижным ребенком. Особую страсть питал к животным: голубям, зайцам и другим. Любил слушать, когда ему читают. С детских лет он проявлял самостоятельность. Дома всегда пытался помочь матери по хозяйству.

В 1931 г. Митя пошел в первый класс школы имени С.М. Кирова. У него с детства было много друзей. В 1937 г. семья Огурцовых переезжает на остров Сахалин, где он поступает в пятый класс. Митя в школе был на хорошем счету. Он хорошо учился, нес общественную работу. Наряду с выполнением домашних работ, он находил время быть участником всех игр на улице. Читал преимущественно книги об отважных, смелых, бесстрашных людях. Занимался спортом, участвовал в соревнованиях.

В 1939 г. Митя вступил в комсомол. В 1940 г. семья Огурцовых вновь возвращается в Краснодон.

В начале 1942 г. в Москве был сформирован 144-й отдельный батальон морской пехоты. Весной, по прибытии в Ейскую военную базу Азовской военной флотилии, он занял позиции в системе береговой обороны. В Ейске в батальон продолжало поступать оборудование. В июне из Новороссийской военно-морской базы прибыла группа матросов, в которой среди молодых моряков, призванных в первый год войны, находился комсомолец из Краснодона Дмитрий Огурцов. Его и прибывших вместе с ним товарищей зачислили рядовыми в стрелковые роты.

Занимая рубежи противодесантной обороны, батальон готовился к отражению нападения на военно-морскую базу с моря. Но опасность пришла с другой стороны. По степным дорогам с востока к Ейску прорывались немецкие пехотные части. Батальон не стал дожидаться врага, а сам пошел вперед и неожиданным ударом выбил фашистов из ближайшей станицы Широганской. Это позволило командованию вывести основные силы в Темрюк, чтобы организовать там прочную оборону. И в Темрюке морские пехотинцы не стали ждать прихода фашистов. Узнав, что в тридцати километрах от города, в районе станицы Анастасиевской остановились передовые части оккупантов, смело атаковали врага и нанесли ему немалый урон.

Между тем, наступавшие на Кавказ немецкие дивизии вышли к Новороссийску. Под Темрюком и на Таманском полуострове оставались только морские части, силы которых заметно истощились. И командование приказало оставить Темрюк. Батальоны морской пехоты к тому времени были уже отрезаны от основных сил фронта, им оставался один путь - прорыв в направлении Новороссийск. Но именно там их и ждал противник. У моста через Кубань командование поставило на позиции заслон - несколько автоматчиков из 144-го батальона. В их числе был и Дмитрий Огурцов.

Там Митя попадает в плен и его отправляют в Новороссийск. Он каждый день обдумывал план побега. На 15-й день ночью Огурцов проследил, когда часовые покурили и отправились по своим местам и подполз к проволоке. Он перепрыгнул через нее. Это услышали часовые, открыли стрельбу, но темнота помогала Мите бежать. 10 километров он бежал не останавливаясь по направлению к Кубани. В одном селении он остановился, отдохнул 3 дня, а затем пошел к Краснодону. Дорога была трудная - холод, без хлеба и денег. Единственным его багажом были два яблока, которые он, делая над собой большие усилия, нес своим племянникам. Не доходя 30 километров до дома, он вынужден был их съесть.

В первых числах сентября 1942 г. Дмитрий возвращается в оккупированный фашистами город, устанавливает связь со своими школьными товарищами, затем вступает в подпольную комсомольскую организацию. Боевой, принципиальный, смелый юноша, он постоянно искал и находил все новые и новые приемы борьбы с оккупантами.

Как специалист радиодела, он помогал своим товарищам монтировать радиоприемники. По заданию штаба писал и распространял листовки. Рассказывал населению правду о действительном положении дел на фронте. Проводил агитационную работу среди молодежи по вовлечению в организацию. Собирал оружие, участвовал в нападениях на вражеские автомашины.

Арестовали Дмитрия 28 января 1943 г. До 31 января он находился в Краснодонской тюрьме, а затем под конвоем был отправлен в Ровеньковскую окружную жандармерию. Однажды, когда арестованных выгнали на работу расчищать снег, Огурцов совершил побег. Ему удалось уйти из города. Он добрался до незнакомого хутора. Какая-то пожилая женщина, почти старуха, брала из колодца воду. Она настороженно смотрела на усталого, прихрамывающего парня. О чем подумал тогда Дмитрий? Наверное, о тысячах, десятках тысяч женщин, которые, рискуя жизнью, прятали у себя партизан, советских солдат, подпольщиков. А может быть, вспомнил свой побег из лагеря для военнопленных.

Дмитрий подошел к женщине смело, не таясь:

- Спрячьте меня. Я партизан.

Та кивнула в ответ, увела в дом, стала накрывать стол, куда-то уходила, приходила. Впервые после побега Дмитрий расслабился, прикрыл глаза, откинулся на спинку стула. Через 15 минут дверь широко распахнулась, и в дом шагнули полицаи с автоматами наизготовку. Хозяйка, поджав губы, стояла в коридоре. Митя был схвачен и снова доставлен в Ровеньки и брошен в камеру смертников.

После жестоких нечеловеческих пыток, 9 февраля 1943 г., Дмитрий Огурцов был расстрелян в Гремучем лесу.

Когда из могил извлекали трупы, Увар Иванович опознает сына и ужаснется: у него были выколоты глаза.

Дмитрий Уварович Огурцов посмертно награжден медалью “Партизану Отечественной войны” первой степени.