По следам молодогвардейца Анатолия Ковалева...

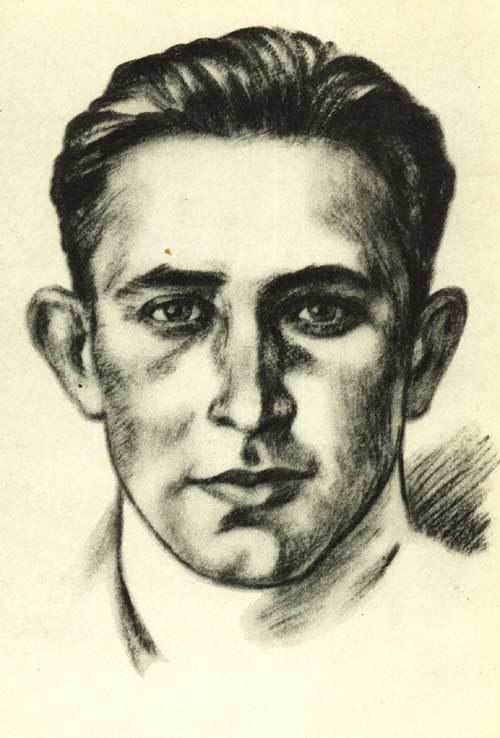

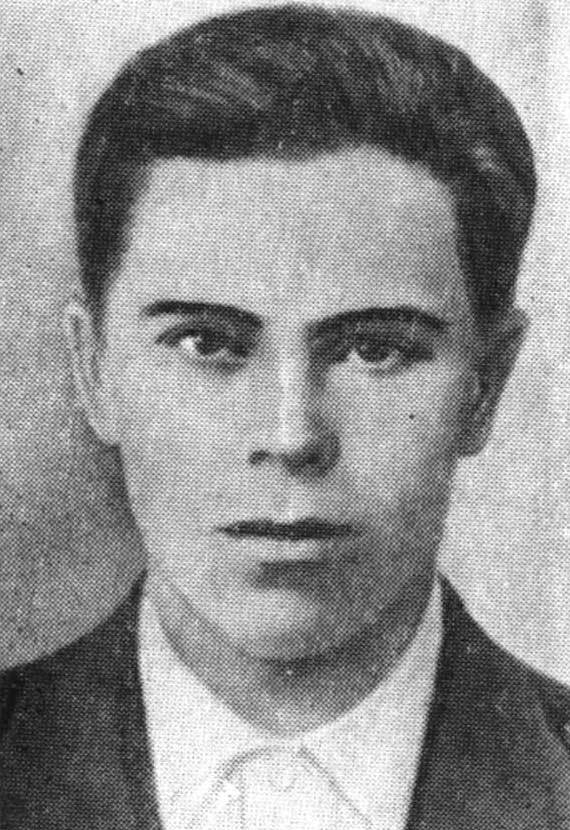

Анатолий Ковалев

Анатолий Васильевич Ковалев родился 3 мая 1924 г. в станице Митякинской Тарасовского района Ростовской области. В 1934 г. его родители переехали в город Краснодон Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Учился в школе № 4 имени К.Е. Ворошилова, увлекался техникой, рисованием, много читал. Особенно любил книги о героях, летчиках.

В школе часто устраивались соревнования по различным видам спорта, и Анатолий охотно принимал в них участие, несколько раз занимал первые места в соревнованиях по бегу. С 12 лет начал заниматься спортом регулярно.

Занятия спортом сказались на физическом развитии юноши: в 18 лет Анатолий роста был выше среднего, широкоплеч, с хорошо развитой мускулатурой, ходил всегда быстро, легкой походкой. В семье он был старшим, помогал матери во всем: носил воду, белил стены, мыл полы. Любил малышей и уделял им особое внимание, часто играл со своей младшей сестренкой. В комсомол Анатолий вступил в 1939 г. В этом же году пошел работать в колхоз «Труд горняка», продолжая учебу в вечерней школе.

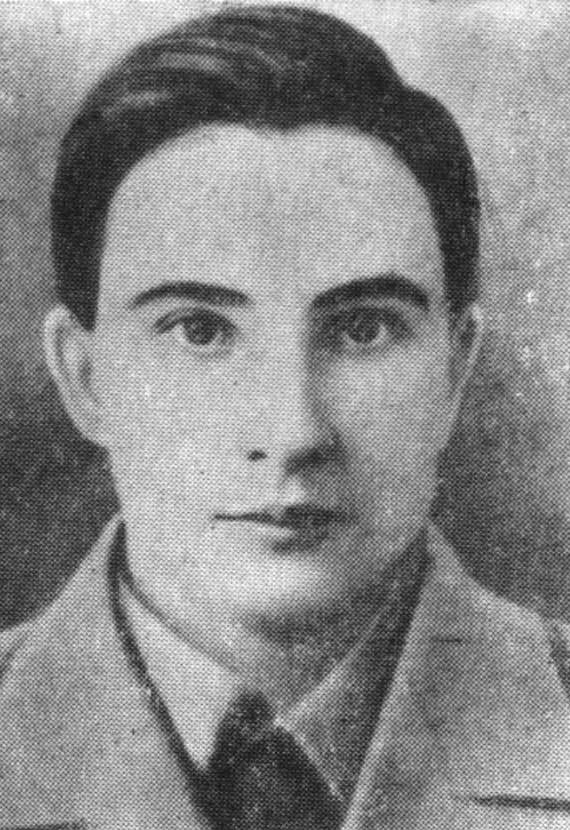

Самыми близкими его другом был Василий Пирожок. Этих ребят роднила мечта об авиации. Мысль стать летчиком никогда не покидала Анатолия. В 1940 г. он едет в город Миллерово Ростовской области на медицинскую комиссию для поступления в летную школу. Но принят не был из-за конъюнктивита.

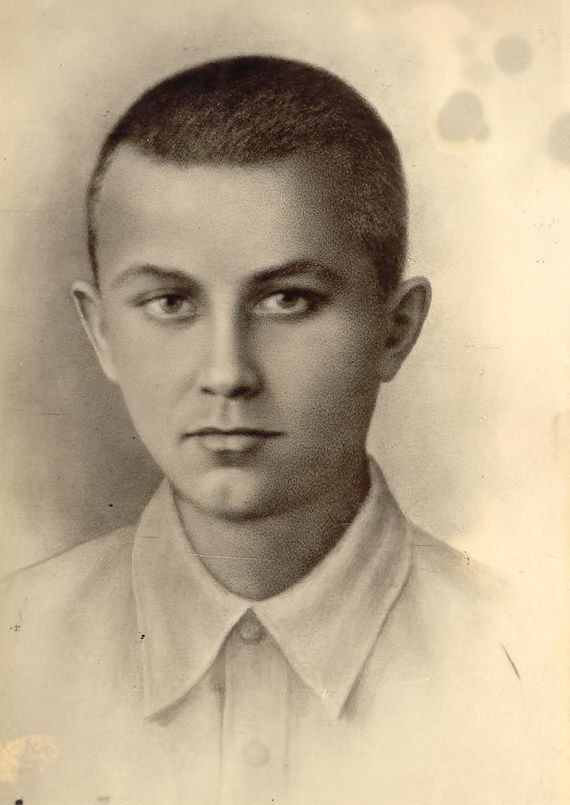

Вот что вспоминала Антонина Титова, которая не только являлась одной из немногих выживших молодогвардейцев, но и девушкой Анатолия: «Он не был очень высоким, но и не маленьким. Белая рубашка с расстегнутым воротом красиво облегала фигуру. На белом лице выделялись широкие брови.

Серьезный взгляд карих глаз выдавал натуру сильную, волевую, нос с горбинкой, маленький рот со сжатыми розовыми губами. К тому же он слегка картавил. «Царек» - так его называли близкие друзья за необычайную физическую силу, которой он обладал и постоянно доводил ее до совершенства»...

В дни оккупации Ковалев стал члeном подпольной организации «Молодая гвардия», руководил боевым звеном, державшим под контролем городской базар и прилегающие к нему улицы. Вместе с ребятами собирал оружие в степи на местах недавних боев, прятал его в тайниках, срывал мероприятия оккупационных властей по вывозу продуктов в Германию, писал и распространял листовки. По совету Виктора Третьякевича он поступил работать в полицию, сообщал сведения о планах фашистов по угону молодежи в Германию, передавал заключенным записки. Анатолия заподозрили в неблагонадежности, и вскоре выгнали из полиции за «недисциплинированность». Чтобы избежать отправки в Германию, он устроился на работу в клуб имени А.М. Горького. Руководил там группой акробатов.

В начале января 1943 г. начались аресты. Как арестовывали Ковалева рассказывала Антонине Титовой его мать Анастасия Григорьевна: «Анатолия забрали в 2 часа ночи с 25 на 26 января. С полицаями была небольшая худенькая девушка в кожаной шапочке-шлеме. Войдя с землянку (район «Шанхая»), где жили Ковалевы, она спросила:

- Анатолий ― это ты?

А потом все твердила:

- Я не виновата, меня заставили.

Такую шапочку у нас носила только одна девушка ― Ольга Лядская.

Уходя, Толя тихо произнес:

- Предупредите Тоню, чтобы уходила из Краснодона».

31 января Анатолия и его друзей везли к шурфу шахты № 5. Анатолий рассказывал впоследствии своим родителям, которых безумно любил: «Завязали нам руки назад телефонным проводом, посадили на две подводы по четыре человека. Я сидел с Мишей Григорьевым, Юрием Виценовским, Володей Загоруйко... Полицаев было 9 человек - пьяные, с автоматами. Мелькнула мысль: убежать. И я шепнул Мише: «Миша, давай бежать!

Но Григорьев еле стоял на ногах, поэтому далеко бы не ушел».

То, что Сергей Тюленин помог Анатолию развязать руки, является вымыслом Александра Фадеева. Он не мог этого сделать, так как на казнь их везли на разных подводах.

Что же было после побега попытаемся разобраться.

После того, как Ковалеву удалось бежать, он оказался у неких Куприяновых. Вот что они вспоминали: «Мы его подхватили и положили на кровать, перевязали рану и стали оттирать ему замерзшие руки. Анатолий почти всю ночь простоял у сарая не нагрянет ли полиция.

Мы оставили у себя, но он побоялся, попросил у нас женскую одежду, повязали его платком, только глаза виднелись, дали сумку, положив несколько картошек. Анатолий попросил нас проводить. Выйдя от нас, с горы он увидел что внизу, в поселке, бегают полицаи с белыми повязками на рукавах и направился к знакомой девушке Тоне Титовой. Пробыл у нас четыре дня»...

Далее Антонина Титова вспоминала: «Когда я вернулась домой и поднималась по лестнице, меня встретила моя мама и сказала, что Анатолий у нас. Он бежал из-под расстрела.

Я заскочила в спальню. На кровати увидела лежащего Анатолия, синее лицо с закрытыми глазами и черной порослью на лице показалось мне мертвым. Страшно было смотреть во что превратили лицо, грудь, спину, и все его молодое тело полицаи. Я испугалась и дико закричала, начала плакать. Анатолий открыл глаза, попросил, чтобы я села возле него, он положил мне руку на голову, поглаживая волосы, тихо успокаивал меня, шепча какие-то ласковые слова.

Анатолий был ранен в правую руку выше локтя. Рана кровоточила, требовалась немедленная медицинская помощь. На первом этаже нашего дома жила медсестра Лида Конкина. Моя мама позвала ее, она обработала и перевязала рану. И в последующие дни неоднократно следила, как идет заживление. Он настолько был слаб, что почти не поднимался с постели. Сложности были с туалетом. Квартира была без удобств. Я поздней ночью выводила его в туалет, который находился во дворе. Очень боялись с кем-либо встретиться.

Находясь у нас Ковалев рассказал о том, что делали с ними в застенках полицаи: «Когда привели меня на допрос, начальник полиции Соликовский хищно ощерив свои волчьи зубы, взял в руки дубинку и сказал:

- А этого «царька» надо бить не так, как других - и первый обрушил на мою голову кулак и дубинку.

Меня никогда и никто не бил. Я как барс, бросился на Соликовского, головой ударил его в челюсть. По углам стояли четыре прихвостня с засученными рукавами в пятнах крови. Они пытались сбить меня с ног, но я один в тесной камере отбивался от пятерых озверевших палачей. Одному из полицаев удалось накинуть петлю мне на шею. Задохнувшись, я потерял сознание и упал. Били всем: плетками, дубинками, надев на шею металлический ошейник, подтягивали к потолку, подвешивали вниз головой. В камеру волокли изувеченных, полумертвых ребят.

Четверо суток, почти не давая передышки, терзали дух и тело озверевшие палачи. Девушки, измученные побоями, песней выражали свою ненависть и презрение к предателям. Их били, а они пели и плевали им в лицо.

31 января ночью зашли в камеру пьяные палачи и сказали:

- Собирайтесь.

Помощник начальника полиции Захаров прошипел:

- Ты будешь у меня восьмидесятым.

Потом вывели полураздетых, избитых во двор, где уже стояли подводы, связали руки проводом и повезли. Мы знали, куда нас везут».

С первой подводы молодогвардейцев спиной ставили на самый край шурфа. Среди них были Аня Сопова, Сергей Тюленин и др. Тихо зазвучала песня. Полицаи стали бить прикладами автоматов и толкать их в ствол шахты.

Анатолий часто бредил по ночам. Кричал: «Хоть убейте, гады, ничего не скажу...»

Как вспоминала Антонина Титова: «Мы прожили у нас 8 дней. Переодев Анатолия снова в женское, мы ушли из дома. Через бугры и овраги, я повела его к шахте № 12, где жила моя тетя. Там мы пробыли 2 дня. Анатолий не хотел подвергать риску моих родных. 10 февраля я пошла в Краснодон и нашла землянку, где жили Толины родители.

Василий Лукич (отец Ковалева) не видел его с момента ареста. Затем они с отцом ушли по дороге на Свердловку. Там в поселке Должанская жил друг его отца. По дороге встретили наших общих знакомых по фамилии Гиря, сын которых Владимир был угнан в Германию. Они шли в Запорожскую область, на станцию Пологи и под видом своего сына взяли Толю с собой. По их словам Анатолий прожил у них до 5 мая».

А затем вышел в свет роман Фадеева, в котором было очень много «художественного вымысла». И наши органы безопасности не захотели докапываться до истины, а заставляли выживших молодогвардейцев говорить так, как написано в книге. Отсюда и весь трагизм ситуации.

Что стало с Анатолием на самом деле, боюсь, что мы не узнаем никогда. Очень много слухов ходило. И где правда, где ложь ― не понятно.

Антонина Титова впоследствии напишет: «Всю жизнь в моих глазах стоит Анатолий с рюкзаком за плечами, его печальные глаза и слова: «Переходи к моим родителям и жди меня. Где бы я ни был, я вернусь к тебе».

Он не вернулся. Он пропал без вести.

Мама Анастасия Григорьевна до самой смерти ждала своего первенца. Ослепла от горя и слез. Вспоминала недобрым словом следователя КГБ Торицина. По ее словам, этот страшный человек уничтожил каким-то образом попавшего к нему Анатолия».

Много страшных тайн хранят архивы этого ведомства, кто и когда раскроет их? Кто расскажет, куда делся Анатолий Ковалев?