asusteka

AMD & INTEL

Благодаря технологии EMIB в Intel смогли сконструировать модуль из трех кристаллов и связали чип Core с ядром Radeon и высокопроизводительной памятью HBM2

Непримиримые конкуренты объединились для совместной разработки нового микропроцессора семейства Intel Core, который содержит адаптированное графическое ядро AMD Radeon и будет использоваться в высокопроизводительных тонких и легких игровых ноутбуках. Комбинированный чип послужит «эволюции» процессоров восьмого поколения Core H-series, откроет возможность управления энергопотреблением всего модуля и продлит время работы компьютера от батареи.

В следующем году в Intel намерены выпустить чип с графическими компонентами AMD Radeon, который предполагается использовать при производстве тонких и легких игровых ноутбуков.

Совершенно невероятно! Непримиримые конкуренты AMD и Intel объединились для совместной разработки нового микропроцессора семейства Intel Core, который будет включать в себя адаптированное графическое ядро AMD Radeon и использоваться в высокопроизводительных тонких и легких игровых ноутбуках.

Комбинированный чип AMD-Intel послужит «эволюции» процессоров восьмого поколения Core H-series, тем самым откроется возможность управления энергопотреблением всего модуля и продлится время работы компьютера от батареи. Начало поставок запланировано уже на первый квартал 2018 года.

Хотя в проектировании нового чипа принимали участие обе компании, по сути, это проект Intel, поскольку именно представители Intel первыми обратились к AMD. Со своей стороны, в AMD ядро Radeon рассматривают как единую, наполовину заказную конструкцию. Аналогичным образом проектировались поставлявшиеся AMD процессоры для игровых консолей Microsoft Xbox One X и Sony Playstation 4. Некоторые подробности осталась нераскрытыми, но есть основания предполагать, что новый процессор сможет работать на разных частотах.

Основой соглашения между Intel и AMD стала технология Embedded Multi-die Interconnect Bridge. В данном случае благодаря EMIB в Intel смогли сконструировать модуль из трех кристаллов и связали чип Core с ядром Radeon и высокопроизводительной памятью HBM2.

Партнерское соглашение достигнуто на фундаменте острой конкуренции, которая началась еще в 1975 году, когда в AMD воспроизвели микропроцессор Intel 8080 методом обратного инжиниринга. Впрочем, в области компьютерной графики отношения двух компаний гораздо мягче: в то время, как интегрированные ядра Intel начального уровня прочно закрепились на большей части рынка ноутбуков, AMD выпускает чипы старшего класса, занимая промежуточное положение между продукцией Intel и Nvidia. А вот отношения между Intel и Nvidia дружескими не назовешь: с 2011 года Intel была вынуждена выплатить Nvidia 1,5 млрд долл. лицензионных отчислений. Враг моего врага — мой друг. Примерно на таком принципе основана заключенная сделка.

AMD и Intel: обоюдный выигрыш

По словам вице-президента Intel Client Computing Group Криса Уокера, Intel хорошо осознает проблему, которая заключается в том, что в условиях успешных продаж ПК для требовательных к ресурсам игр и проявления клиентами интереса к виртуальной реальности ноутбуки с мощными графическими компонентами оказываются слишком толстыми и тяжелыми. Вместе с тем есть рост спроса на гибридные, а также тонкие и легкие ПК. Встает вопрос: как добиться того, чтобы ноутбуки обладали высокой производительностью и при этом не весили целую тонну?

Ответом стала технология EMIB, позволившая размещать ядра с дискретной логикой в едином корпусе чипа. EMIB разработана в Intel как альтернатива кремниевому переходнику (interposer) — своего рода основе, или фундаменту модуля, собранного из нескольких кристаллов. Недостаток идеи переходника состояла в том, что требовалось покрывать все пространство под модулем, что заметно удорожало производство. Идея EMIB заключается в использовании небольших коннекторов, погруженных в субстрат. В дальнейшем в Intel обнаружили, что этот механизм хорошо работает в применении к семейству программируемых логических матриц Altera. Теперь же EMIB проложил себе дорогу и на рынок потребительских ПК.

Intel EMIB обладают важным преимуществом — модульностью. Изначально EMIB позиционировались в корпорации в качестве инструмента объединения чипов, при изготовлении которых использовались разные технологические процессы. В ходе проектирования программируемых чипов интеграция логических ядер независимых разработчиков является довольно распространенной. Но применительно к такой сложной интегрированной логике, как микропроцессоры, это просто неслыханно. Благодаря EMIB удалось найти компромиссное решение — разместить центральный и графический процессоры, а также память в непосредственной близости друг от друга.

Окупилась новая идея почти мгновенно. В Intel пока не раскрывают всех преимуществ модуля Core-Radeon с EMIB, но о двух из них все же было упомянуто. По словам Уокера, модуль позволил убрать целых 1900 кв. метров из традиционной материнской платы, где центральный процессор, дискретный графический процессор и память располагаются рядом друг с другом. (Другими словами, компоновка EMIB позволяет обойтись половиной типичного размера платы.) К тому же модуль потребляет лишь половинную мощность памяти традиционной архитектуры.

Роль программ в управлении энергопотреблением

По мере уменьшения толщины ноутбуков нагрев становится все более ощутим. В модуле, объединяющем центральный и графический процессоры с памятью, энергопотребление оптимизировано. Подобно тому как система распределяет рабочую нагрузку между тремя компонентами, примерно то же самое происходит и с энергопотреблением.

И здесь важнейшая роль отводится программному обеспечению Intel, которое отвечает как за управление энергопотреблением, так и за установку нужных драйверов для оптимизации производительности.

«Если взглянуть на это как на единую систему, на ум сразу приходит аналогия с Dynamic Platform Framework, — заметил Уокер, ссылаясь на разработанные Intel технологии снижения тепловыделения, которые одновременно управляют памятью, центральным и графическим процессорами. — Dynamic Platform Framework позволяет системе динамически настроить и сбалансировать три платформенных компонента исходя из рабочей нагрузки, состояния системы, температуры шасси ПК и других факторов. Естественно, задачи воспроизведения фильмов по-прежнему передаются существующему ядру Core, интегрированной в процессор графике. Интегрированные чипы Core восьмого поколения уже содержат выделенную, оптимизированную логику для воспроизведения видео 4K с помощью кодеков HEVC или VP9, выбранных поставщиками потокового контента Netflix и Amazon и потребляющих минимум энергии».

Когда слухи — просто слухи

Слухи о том, что Intel может лицензировать или даже купить бизнес AMD Radeon, циркулируют уже много лет. Однако в только что завершившемся третьем квартале AMD благодаря продажам процессоров Ryzen и графических чипов Vega удалось добиться внушительной для себя прибыли в размере 71 млн долл. при обороте 1,64 млрд долл. Наполовину заказной бизнес AMD, продающей чипы для игровых консолей, может в очередной раз оказаться на подъеме, пока же продажи из года в год стабильны.

Возможно, сделка Core-Radeon положит начало долгосрочному сотрудничеству. Но сейчас в AMD говорят о ней как о рядовом единичном контракте.

В январе ходили слухи, что Intel и AMD подписали с Radeon лицензионное соглашение, а Intel готовится отказаться от разработки собственной интегрированной графики. Уокер категорически это отрицает: «Мы не собираемся передавать AMD лицензию на технологию EMIB».

А в AMD, со своей стороны, заявили, что между двумя компаниями вовсе нет никакого обмена патентами и лицензирования интеллектуальной собственности.

Что дальше?

К сожалению, мы не знаем ответов на ряд основополагающих вопросов. Насколько быстро будут работать новые ядра? Много ли вариантов чипов Core-Radeon появится в ближайшем будущем? На какой архитектуре Core — Kaby Lake или Kaby Lake-R — они будут базироваться? Является ли память HBM2 подтверждением того, что ядро Radeon построено на основе архитектуры AMD Vega? Какой объем памяти удастся разместить внутри чипа? Будут ли в новые модули Core-Radeon встроены специфичные для AMD функции VSR, Eyefinity и Async Compute? И конечно, сколько все это будет стоить?

ТЯР

Термоядерный реактор в семь раз обошёл центр Солнца по температуре плазмы

Экспериментальный термоядерный реактор нагрел плазму до громадной температуры.

На термоядерном реакторе EAST, прозванном "китайским искусственным солнцем", учёные разогрели плазму до ста миллионов градусов (температура в центре нашей звезды – 15 миллионов °C. Об этом сообщает Академия наук КНР.

Столь замечательный результат был получен благодаря использованию сразу четырёх источников тепла.

Во-первых, плазму нагревали низкие гибридные волны и электронные циклотронные волны (это разные виды продольных колебаний электронов и ионов).

Во-вторых, физики использовали ионный циклотронный резонанс. Суть явления состоит в том, что в однородном и постоянном во времени магнитном поле ионы движутся по кругу с определённой частотой. Если периодически и с той же частотой передавать им дополнительный импульс с помощью электрического поля, можно сильно повысить энергию ионов и тем самым поднять и температуру вещества.

Наконец, свой вклад внесло впрыскивание нейтрального пучка. Поясним, о чём речь. Горячая плазма в реакторе удерживается магнитным полем. Возникающие силы заставляют заряженные частицы изменять траекторию, избегая столкновения со стенками камеры (только благодаря этому последние не обращаются в пар). Однако на электрически нейтральные атомы магнитное поле не действует. Поэтому струя такого вещества может беспрепятственно проникнуть в магнитную ловушку. Там атомы моментально сталкиваются с ионами плазмы, теряют электроны и сами превращаются в ионы. При этом большая часть кинетической энергии пучка расходуется на нагрев плазмы.

Умелое использование всех этих механизмов и позволило учёным получить тепловую мощность более десяти мегаватт и с её помощью нагреть плазму до 100 миллионов °C. Точнее говоря, речь идёт о температуре электронов. Протоны – частицы гораздо более тяжёлые и в том же облаке плазмы могут иметь совсем другую температуру.

Эксперименты с периодическим воспроизведением такого состояния плазмы продолжались четыре месяца. Физики изучали устойчивость плазмы в магнитной ловушке, воздействие её на стенки реактора, движение раскалённого вещества и так далее.

Также испытанию подвергся охлаждаемый водой вольфрамовый дивертор – устройство, мешающее частицам со стенок камеры попадать в плазму.

Напомним, что реактор EAST был запущен в 2006 году. В 2017 году он впервые удержал максимальную температуру плазмы в течение более чем ста секунд.

В последние годы похожий результат был достигнут на нескольких термоядерных реакторах, но результат китайских физиков особенно важен в связи с необычно высокой температурой, которая развивается в EAST.

Поясним, что термоядерным реакциям в центре Солнца способствует мощная гравитация звезды и её огромные размеры. Чтобы получить нужный результат в земных условиях, и требуется такая гигантская температура. При этом её нужно поддерживать достаточно долго, чтобы необходимые реакции успели произойти.

К слову, EAST относится к так называемым токамакам. Слово образовано от аббревиатуры ТОКАМАК – "ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками". Такой реактор представляет собой полый тор ("бублик"), внутри которого магнитные поля удерживают горячую плазму. Первый токамак был построен в 1954 году в СССР.

EAST стал первым в мире токамаком с некруглым поперечным сечением, магнитное поле в котором полностью создаётся сверхпроводящими электромагнитами.

Опыт китайских физиков наверняка будет учтён в проекте ИТЭР. Это крупнейший в мире термоядерный реактор, в строительстве которого участвуют 35 стран, в том числе Россия, Китай и США.

Конечной целью исследователей является промышленный термоядерный реактор. Если человечеству удастся создать эту технологию, оно будет фактически навсегда обеспечено дешёвой и экологически чистой энергией.

Правда, предстоит решить ещё несколько проблем, например, наладить производство тяжёлого изотопа водорода трития, который является стандартным термоядерным топливом.

P.S. У Сатурна не получается, они думают у них получится. Реактор уже есть- это Солнце. Надо думать не о том как создать второе Солнце, а о том как энергию Солнца превратить в электричество.

Ремонт зарядки

Стала барахлить зарядка. При шатании провода пропадал ток. Разобрал, пропаял- работает. Неисправность возникает из-за трещины в пайке.

Автоматическая зенитная пушка АЗП 57мм С60

Тактико-технические характеристики АЗП С-60

Калибр 57 мм

Масса орудия 4500 кг

Длинна ствола 439 мм

Начальная скорость снаряда 1000 м/с

Вес выстрела 6,3 кг

Вес снаряда 2,8 кг

Количество снарядов в кассете 5 снарядов

Скорострельность, выстрелов в минуту 120

Дальность стрельбы горизонтальная 6000 м

Дальность стрельбы вертикальная 4000 м Максимальная скорость воздушной цели до 450 м/с

Расчет: командир орудия, наводчик по азимуту, наводчик по углу места, оператор курса и скорости,оператор дальности, подносчики снарядов (один подает обоймы на лоток, двое таскают). Итого 8 человек. К ним еще водитель ЗИЛа — тягача пушки восьмой.

АЗП С-60 оборудована электросиловым следящим приводом по азимуту и углу места, что позволяло наводить её дистанционно от прибора управления артиллерийским зенитным огнем ПУАЗО-6, который в свою очередь получал целеуказание от станции орудийной наводки СОН-9. В дальнейшем ПУАЗО-6 и СОН-9 были заменены радиоприборным комплексом РПК-1 «Ваза».

Хоть использование СОН-9, ПУАЗО, а затем и РПК-1 «Ваза» существенно увеличили точность наводки орудий и соответственно вероятность поражения воздушной цели невозможность стрельбы в движении и бурное развитие зенитных ракетных комплексов свело на нет эффективность применения одной из лучших автоматических зенитных пушек. Принцип работы С-60 был применен при разработки АЗП С-68 которые устанавливались на ЗСУ-57-2 «Спарка».

Трёхлинейная винтовка Мосина

Винтовка Мосина, также известная, как знаменитая «трехлинейка», была основным оружием революции 1917 года, а так же Великой Отечественной войны. Именно винтовка Мосина образца 1891 года считается по праву одним из знаменитейших образцов русского оружия. Царская трехлинейка приняла участие в русско-японской, а потом и в Первой Мировой войне.

Русская «трехлинейка», созданная еще до ХХ столетия, в течение десятилетий оставалась современным и надежным оружием для солдата, была одним из первых отечественных образцов, принятых на вооружение армии. Сегодня ммг винтовки Мосина можно увидеть в музеях. Существуют и действующие модификации винтовки, причем не только в России, но и за рубежом. Поменялась конструкция, были доработаны чертежи, изменены технические характеристики, но принцип оружия остался прежним. Какая же история создания у винтовки Мосина?

История создания

Винтовка Мосина разрабатывалась в период резкого взлета техники и науки, когда появление бездымного пороха позволило перейти к уменьшенным калибрам. А благодаря развитию оружейных технологий появилась возможность создать замену однозарядным системам — системы с магазинным питанием. Естественно, Россия также была в процессе развития вооружений. Создавались чертежи и образцы стрелкового оружия.

В результате российской армии

на выбор были представлены две системы винтовок магазинного типа — бельгийская, Леона Нагана, а также отечественная, капитана С.И. Мосина. Испытания продемонстрировали, что бельгийская винтовка была лучше русской. Но высшее руководство учло, что:

-у бельгийской винтовки было в два раза больше осечек;

-русская винтовка была дешевле и проще в производстве.

Генералы в конечном итоге пошли на компромисс: на вооружение русской армии в 1891 году принята винтовка Мосина, но на ней была установлена конструкция 5-зарядного магазина Нагана. На вооружение вместе с винтовкой приняли и новый трехлинейный патрон (7,62 мм).

Винтовка была принята, как трехлинейная, а солдаты прозвали оружие, как «трехлинейка». Имя Мосина это оружие получило обратно лишь в советское время, когда ее модернизировали в 1930 году. Русская трехлинейная винтовка за рубежом всегда называлась «Мосин-Наган"

Изобретатель «трехлинейки»

История создания «трехлинейки» была непростой. В создании лучшей магазинной винтовки мира приняли участие несколько конструкторов, но самый весомый вклад внес Сергей Иванович Мосин. История была во многом не справедлива к нему, ведь его винтовка при его жизни не носила имени Мосина, это сильно огорчало конструктора.

Изобретатель Мосин родился в Воронежской области в селе Рамонь. Он окончил военное и артиллерийское училище, академию артиллерии. В 1875 г. он становится начальником инструментальной мастерской оружейного завода в Туле. К 1880 году он уже разрабатывал однозарядные винтовки и являлся знатоком оружейного дела. В 1894 году он становится начальником Сестрорецкого оружейного завода.

Патроны для «трехлинейки»

Патрон был создан русским конструктором Велтищевым по аналогии с французским патроном от винтовки Лебеля, калибр 8х56 мм R. В нем применялись:

-тупоконечные оболочечные пули;

-заряд бездымного пороха;

-гильза с выступающей закраиной бутылочной формы.

Механизм гильзы с закраиной, которая уже устаревала, принята вследствие низкого уровня развития промышленности России – применяемые допуска менее строги. Это определяло экономическую и военную базу.

Принятие на вооружение

Оружие образца 1891 года (калибр 7,62) на вооружение было принято в трех вариантах (фактически их отличала лишь длина ствола):

1. Пехотная винтовка — наиболее длинный штык и ствол.

2. Драгунская (кавалерийская) винтовка – длина ствола меньше, да и способ крепления ремня был изменен.

3. Казачья винтовка – отсутствовал штык и был более короткий ствол.

Штык для винтовки был принят немного устаревшего образца – четырехгранный игольчатый, с креплением трубчатой муфты, которая одевалась на ствол. У штыка было квадратное сечение с маленькими долами по бокам, при разборке оружия как отвертка могло использоваться острие, заточенное на плоскость.

Главный недостаток системы, который лишь в 1938 году исправили, было то, что штык нужно было всегда носить в боевом положении, примкнутым к винтовке, разборка не предполагалась. «Трехлинейки» пристреливались (кроме казачьей) с примкнутым штыком. Если производилась разборка и снятие штыка, то баланс оружия нарушался – пули летели мимо цели. К тому же со временем крепления штыков приводили к разбалтыванию, точность стрельбы ухудшалась. Недостаток устранен лишь в модификации 1930 года.

Оружие ранних образцов отличалось отсутствием ствольных накладок, а также стволом, открытым сверху по всей длине. С 1894 года применялись деревянные верхние накладки, которые предохраняли от ожогов руки стрелка. На момент принятия оружия на вооружение предприятия России еще не могли начать выпуск новых винтовок, поэтому первоначальный заказ разместили во Франции, в городе Шательро.

Только в 1893–94 годах устройство винтовки пошло в серийное производство, было налажено под Петербургом на Сестрорецком оружейном заводе под руководством Мосина, в Ижевске и Туле несколько позже. Во время Первой Мировой войны винтовки пришлось заказывать в США, чтобы восполнить фронтовые потери. Заказы в 1916 году размещены на заводах фирм Вестингауз и Ремингтон. После 1917 года большая часть винтовок осталась в США, где и была реализована либо применялась для первоначального солдатского обучения в армии.

Технические характеристики

Винтовка образца 1891/1930 гг. – это магазинная винтовка со скользящим затвором при запирании с поворотом.

Технические характеристики:

Калибр — 7,62 мм.

Общий вес без патронов со штыком — 4,5 кг.

Общая длина без штыка составляет — 114 см.

Общая длина со штыком составляет — 166 см.

Форма парезов — прямоугольная.

Число нарезов — 4.

Емкость магазина — 5 патронов.

Вес обоймы вместе с патронами – 122-132 г.

Стрельба может вестись штатными патронами с тяжелой и легкой пулями, с зажигательными, трассирующими и бронебойными пулями

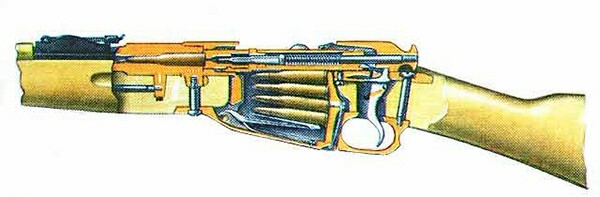

Устройство

Схема работы винтовки Мосина основана на следующем принципе:

Запирание ствола выполняется на два боевых упора продольно-скользящим поворотным затвором за ствольную коробку. Упоры находятся в передней части затвора, они в запертом состоянии расположены в горизонтальной плоскости.Взведение ударника, а также постановка его на боевой взвод выполняется при открытии затвора.Механизм затвора по конструкции простой. Рукоятка перезаряжания находится в середине затвора.Вместо предохранителя применяется головка курка (ударника), расположенная позади затвора.Затвор из ствольной коробки легко вынимается без помощи инструмента.Магазин коробчатый, с однорядным расположением патронов, неотъемный. Благодаря тому, что нижняя крышка магазина откидная выполняется чистка магазина и быстрое разряжание. Снаряжение магазина — по одному патрону при открытом затворе через верхнее окно ствольной коробки либо из пластинчатых обойм на 5 патронов.В силу особенностей магазина в конструкции имеется специальная деталь – отсечка, которая блокирует в магазине второй и нижние патроны при подаче верхнего в ствол.Механизм предполагает отключение отсечки, если затвор полностью закрыт, это дает возможность подняться очередному патрону на линию подачи.

Разборка винтовки ввиду ее технологичности не представляла трудностей.

Снайперская винтовка Мосина

Модификации винтовок не ограничивались только по родам войск, была создана и снайперская винтовка Мосина. Снайперская винтовка также была создана на базе 7,62-мм системы Мосина. На вооружение Красной армии снайперская винтовка была принята в 1931 году. Стрелять из подобной снайперской винтовки разрешалось только лучшим бойцам, которые прошли специальную подготовку.

Снайперская винтовка Мосина прекрасно подходит для точечных выстрелов по дальним одиночным целям. Точность стрельбы с оптическим прицелом была обеспечена на дальность 100-1300 метров. Однако из-за оптического прицела сделать конструкцию винтовки под магазин было невозможно — заряжать приходилось лишь по патрону.

Обзор был приемлемым, у прицела было 3.5-кратное увеличение. Меткость обеспечивалась при помощи прицельного пенька, а также прицельной нити, перпендикулярной к нему.

Модификации стволов практически не предусматривались, их брали от обычных винтовок или вели изготовление по специальным технологиям. Последние – приводили к улучшению точности и качества выстрелов. Снайперская винтовка Мосина особую популярность в годы Второй Мировой войны, в которой бойцы Красной армии с ее помощью уничтожали противников. Оружие позволяло резко ограничить передвижные способности врагов, ведь они знали, что пути маневрирования находятся под прицелом подобных снайперских единиц.

Технические характеристики винтовки:

-калибр: 7,62 мм;

-вес: 4,27 кг;

-начальная скорость пули: 865 м/с;

-длина: 1230 мм;

-емкость магазина: 5 патронов;

-прицельная дальность: 1300-2000 м;

-скорострельность: 10 выстрелов в минуту;

-тип заряжания: ручное.

Характеристики прицела:

-увеличение: 3,5-кратное;

-диаметр выходного зрачка: 6 мм;

-поле зрения: 4° 30′;

-удаление выходного зрачка от поверхности линзы окуляра составляет 72 мм;

-разрешающая сила: 17″;

-длина прицела: 169 мм;

-вес прицела: 0,270 кг.

Достоинства и недостатки винтовки

На протяжении десятилетий винтовка системы Мосина воспевалась советской пропагандой как лучшее оружие, превосходившее остальные образцы подобного класса. Но, нужно признать, что она не была идеальным образцом.

Достоинства винтовки:

-дешева и проста в изготовлении, обслуживании;

-доступна малообученным и малограмотным солдатам;

-прочна и надежна;

-для своего времени винтовка имела хорошие баллистические качества.

Недостатки винтовки:

-штык устаревшей конструкции, примкнутый постоянно к винтовке;

-горизонтальная рукоятка затвора была не очень удобна при перезаряжании и переноске оружия;

-рукоять затвора далеко расположена от шейки приклада — способствовало сбиванию прицела и замедляло перезаряжание.

В целом винтовка Мосина — типичный образец русской оружейной идеи, когда эргономика и удобство в обращении приносились в жертву простоте в освоении и производстве, надежности и дешевизне.

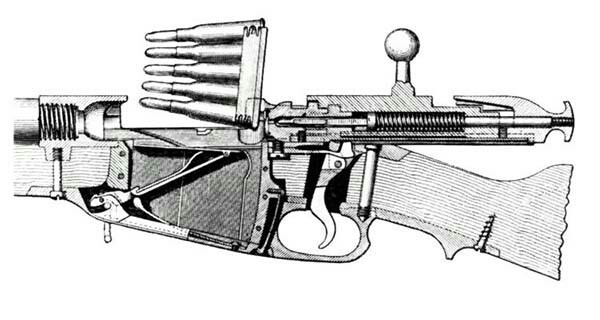

Пулемёт Максим

В 1873 году американский изобретатель Хайрем Стивенс Максим изобрел оружие, использование которого повлияло на исход многих сражений конца XIX, первой половины XX века. Это был станковый пулемет, принцип работы которого был основан на использовании отдачи при стрельбе. Его можно назвать первым автоматическим оружием в истории человечества.

За десятилетие до Максима, Ричард Гатлинг уже изобрел пулемет, но для стрельбы из него приходилось крутить рукоятку, поэтому «автоматическим» его можно было назвать весьма условно. Так что первое автоматическое устройство для стрельбы было изобретено именно Хайремом Стивенсом Максимом.

Максим не специализировался только на создании оружия, его интересы лежали и в других областях, поэтому между чертежами нового устройства и созданием первого рабочего образца прошло 10 лет.

В 1883 году изобретатель продемонстрировал свое детище американским военным, на которых оно не произвело должного впечатления. Генералы посчитали, что пулемет системы Максим имеет слишком большую скорострельность, а это плохо, так как приводит к большому перерасходу боеприпасов.

Успешный старт

Хайрем эмигрировал в Великобританию и предложил свое оружие там. Британские военные тоже не проявили особого восторга по отношению к пулемету, хотя он и вызвал у них интерес. Выпуск нового устройства начался благодаря банкиру Натаниэлю Ротшильду, который финансировал новое начинание.

Созданная Максимом оружейная компания стала выпускать и рекламировать пулеметы. Схема работы этого оружия, тщательно разработанная изобретателем, была столь совершенна, что поразившись его безотказностью и надежностью, англичане взяли пулемет на вооружение, и он успешно использовался в ходе Англо-Бурской войны, вызывая многочисленные протесты у пацифистских организаций.

Максим приезжает в Россию

В Россию изобретатель привез пулемет в 1887 году. Калибр оружия был 11, 43 мм. Впоследствии его изготавливали под калибр патрона винтовки Бердана, которая стояла тогда на вооружении в русской армии. Военное ведомство сделало небольшой заказ. Проявили интерес к пулемету и моряки. Впоследствии оружие было переделано под калибр патрона для винтовки Мосина 7,62 мм.

С 1897 по 1904 год было закуплено около 300 пулеметов, и началась история использования этого оружия в русской армии. Вес пулемета был велик – 244 кг. Установленный на тяжелый колесный лафет, похожий на пушечный и оборудованный большим бронещитом, пулемет Максим предполагалось использовать для обороны крепостей. Поэтому он был отнесен к артиллерийскому ведомству. С 1904 года Максим стал производиться на Тульском оружейном заводе.

Свою необычайную эффективность новый пулемет доказал в ходе Русско-Японской войны 1904-1905 годов. Уже на местах его снимали с пушечного лафета, размеры которого были слишком велики, и устанавливали на треноги.

А с 1910 года начинается русская история этого оружия. Оружейники Тульского завода Пастухов, Судаков и Третьяков произвели модернизацию пулемета, а Соколов снабдил его удобным компактным лафетом. Конструкция была изменена. Оружие стало весить около 70 кг вместе с водой, которая заливалась в кожух для охлаждения ствола.

Пулемет приобрел следующие ттх:

патроны калибр 7,62 мм;

начальная скорость полета пули 800 м/с;

прицельная дальность стрельбы 3000 м;

боевая скорострельность 300 выстрелов в минуту;

вес 66 кг.

Оружие успешно использовалось в ходе Первой мировой войны и Гражданской войны в России.Оружие устанавливалось на кавалерийские тачанки, что можно увидеть в многочисленных фильмах, показывающих этот период российской истории.

Последующие модернизации

Модернизация пулемета производилась и в 1930 году, но была уже незначительной. Так, расширилось отверстие для залива воды в кожух, что позволило заполнять его снегом зимой. А для стрельбы на дальние дистанции использовалась тяжелая пуля образца 1930 года. Калибр оружия не изменился. Для более точной стрельбы пулемет стали снабжать оптическим прицелом и угломером. Кожух ствола приобрел продольное рифление, что увеличило его прочность. Были изменены и другие характеристики.

Можно сказать, что пулемет Максим – самый распространенный советский пулемет в годы Великой Отечественной войны.

Применение оружия на самолетах и в войсках ПВО

Пулемет Максим стал устанавливаться и на самолетах, танках, бронемашинах. На самолетах он большого распространения не получил. Причиной послужил большой вес оружия.

Еще в 1928 году пулемет установили на треногу и стали использовать как зенитную установку, которая весьма успешно использовалась против авиации того времени. В 1931 году знаменитым советским оружейником Н. Ф. Токаревым была создана зенитная установка из 4 пулеметов.Был разработан и специальный прицел. Установка эта успешно использовалась на протяжении всей Великой Отечественной войны.

Создание ручного пулемета

Этот же оружейник еще в 1924 году на базе станкового пулемета создал советский ручной пулемет, значительно снизив его вес. Ручной пулемет Максим имел вес всего 12,5 кг, но и это считалось слишком много. Тем не менее он был принят на вооружение, и только за один год Тульский оружейный завод выпустил почти 2,5 тыс. единиц этого оружия. Но популярность его была, увы, далека от популярности станкового собрата.

Завершение производства, но продолжение истории

В 1943 году Максим в армии был заменен новым оружием – СГ-43. Так назывался новый пулемет с воздушным охлаждением ствола, разработанный оружейником П. Горюновым. Калибр его был тоже под патрон 7,62, но он имел уже другие ттх. Его характеристики были более приспособлены к ведению боя в изменившихся условиях, хотя он тоже имел достаточно большой вес – 27,7 кг на треноге. Выпуск Максима прекратился, но история нет, и он продолжал использоваться. Последним применением этого легендарного оружия считается 1969 год, когда советские пограничники применяли его во время конфликта на острове Даманском.

Есть факты, что Максим применялся в 2014 году во время обороны аэропорта города Донецк. Таким образом, история этого оружия продолжается уже более 100 лет.

Сегодня в каждом музее можно увидеть или настоящий пулемет Максим, или макет пулемета Максим. Также изготавливают макеты легендарного пулемета для украшения интерьера.

Интересный факт. В фамилии изобретателя, ударение ставилось на первом слоге. Но говоря об этом оружии, ударение обычно ставят на последнем слоге, как это принято в русском языке. Хотя, в произведениях некоторых поэтов, пулемет Максим все же обыгрывается с изначальным ударением.