Календарь оружейника 3 октября

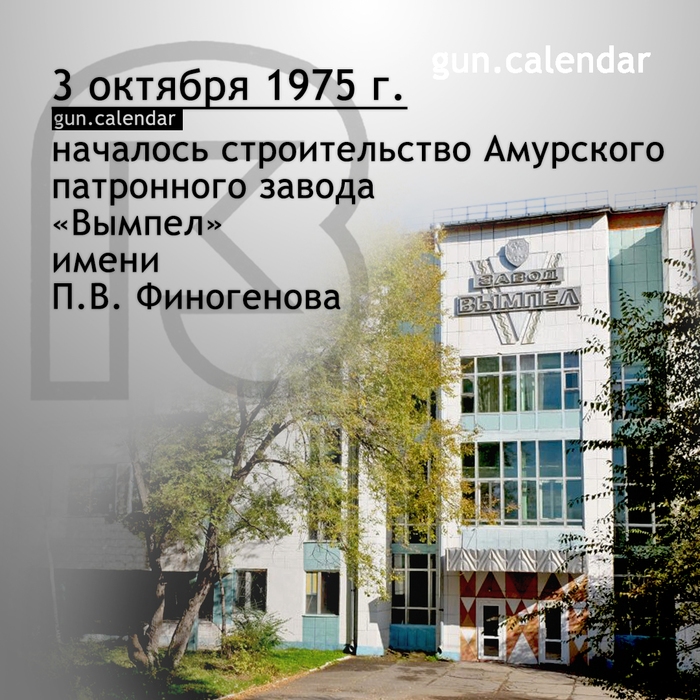

3 октября 1975 года приказом Министра оборонной промышленности СССР № 484 принято решение о размещении комплексно-автоматизированного производства по выпуску патронов к стрелковому оружию калибра 5,45-мм на резервных площадях Амурского машиностроительного завода. в Дальневосточном регионе. В 1976 году состоялась закладка первого камня в фундамент завода, а в изготовлении и монтаже технологического оборудования, средств механизации и автоматизации производственных процессов, комплектовании квалифицированными кадрами, обучении специалистов первого на Дальнем Востоке патронного завода активное участие приняли родственные предприятия: КБАЛ им. Л.Н. Кошкина, Климовский штамповочный завод. Тульский патронный завод, Новосибирский завод низковольтной аппаратуры, Барнаульский станкостроительный завод, Ульяновский машиностроительный завод, Ворошиловградский станкостроительный завод, завод имени В.И. Ленина города Фрунзе и другие предприятия.

В 1982 году была выпущена первая партия 5,45-мм патронов, а в декабре 1983 году предприятие вышло на месячную проектную мощность производства патронов. Начиная с 2000 годов предприятие помимо линейки боевых 5,45-мм патронов добавило и производство 7,62х39-мм боевых патронов. Сегодня помимо выполнения государственного оборонного заказа, предприятие выпускает гражданские патроны с двухэлементной оболочечной пулей FMJ/FMJBT в трех калибрах – 5,45х39-мм, 5,56х45-мм и 7,62х39-мм. В 2010 году предприятие совместно с головным предприятием отрасли, ЦНИИТОЧМАШ, и компанией «ТехКомплект» начало разработку 5,45-мм патрон с бронебойной пулей, в дальнейшем получившего индекс ГРАУ – 7Н39, который по пробивным характеристикам в 1,8 раза превосходил предшествующий бронебойный патрон индекса 7Н24.

14 февраля 2007 года Указом Президента РФ №164 Федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел»» внесено в Перечень стратегических предприятий оборонно–промышленного комплекса и находится в ведении Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, и остается единственным патронный завод в России с государственной формой собственности. Стратегической целью реформирования предприятие в казенное стало снижение угрозы безвозвратной потери патронного производства на Дальнем Востоке, сохранение мобилизационных мощностей, производственных и кадровых потенциалов предприятия.

4 апреля 2019 года Распоряжение Правительства РФ №629-р Федеральному казенному предприятию "Амурский патронный завод "Вымпел" присвоено имя Павла Васильевича Финогенова, и предприятие стало наименоваться - ФКП «АПЗ «Вымпел» им. П.В. Финогенова». Павел Васильевич родился 28 февраля 1919 года в деревне Фомино Псковской губернии, в 1941 году окончил Ленинградский военно-механический институт и был распределен на Ковровский заводе № 2 им. К. О. Киркижа (ныне — ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»), в 1944 году получил орден Красной звезды, за то что возглавлял важное для странны оборонное производство в ходе войны, с 1954 года занимал должность директор завода, в 1960 году - заместитель председателя Владимирского совнархоза, в 1963 году переведен в Москву на должность начальника управления - члена Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике, с октября 1965 года — заместитель министра оборонной промышленности СССР, с января 1979 — министр оборонной промышленности СССР, в июле 1989 года вышел на пенсию, 22 января 2004 года Павел Васильевич скончался.

ФКП «АПЗ «Вымпел» имени П.В. Финогенова» является градообразующим предприятием города Амурска, находящегося в 45 км к югу от Комсомольска-на-Амуре. Общие производственные площади составляют 45,925 тыс. кв. м. и включают 103 объекта недвижимости. Производственные площади, используемые для выполнения оборонного заказа и (или) экспортных контрактов составляют 45,045 тыс. кв. м. Территория, занятая под основной вид деятельности, составляет 126,81 га. В основу патронного производства на заводе заложены высокоэффективные технологии производства патронов на специальных автоматических роторных и роторно-конвейерных линиях с применением современных специализированных непрерывных технологических процессов механической обработки, термической обработки, сборочных операций, транспортировки, контроля и упаковки. Уровень автоматизации и механизации производственных процессов составляет более 90 %. Линии имеют автоматические устройства контроля более 50 параметров патронов на всех этапах производственного процесса, что обеспечивает высокое качество, надежность и безопасность выпускаемых изделий.