Длинный рассказ о космических двигателях СПД. Часть 2 - А как оно работает?

Привет пикабу! Всех с днем знаний!

Часть 1 - https://pikabu.ru/story/dlinnyiy_rasskaz_o_kosmicheskikh_dvi...

Поскольку мой первый пост не утопили в минусах, а подписчиков стало аж 69, я продолжу свой рассказ.

В прошлой части я освятил, как все начиналось. Но многим были не понятны некоторые специфические термины и определения. В этой части я постараюсь как можно более доступно объяснить работу двигателя типа СПД и его конструкцию. Понеслась....

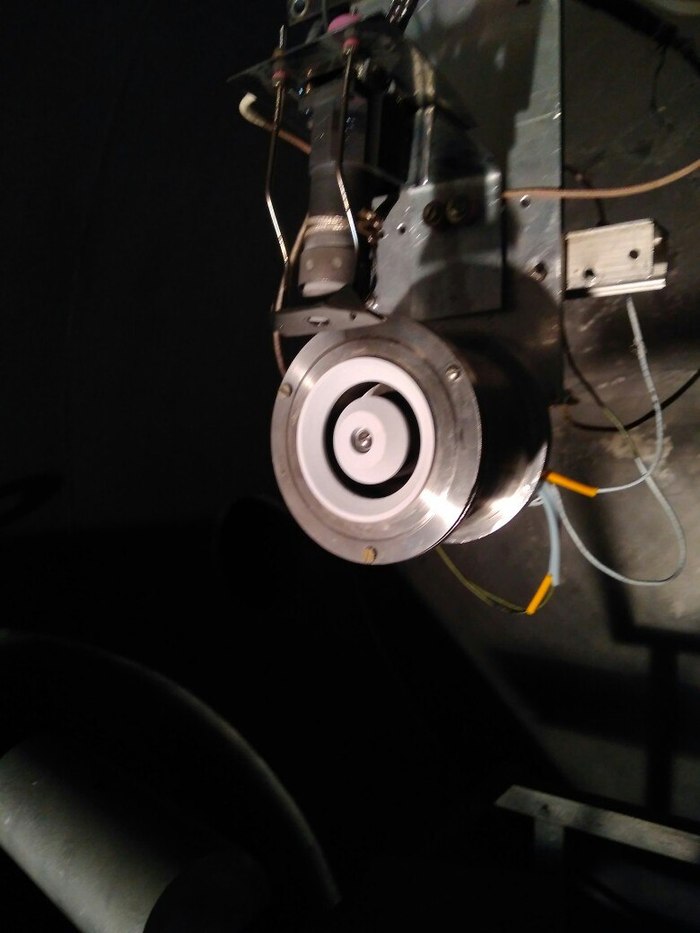

Итак перво наперво, всем вероятно интересно, как выглядит наша чудо-штука...ну как то так:

Это СПД-40, производства меня любимого) (НИИ ПМЭ МАИ в самом деле). Итак, мы видим цилиндрическую штуку, с белыми кольцами внутри и зазором между ними. Фигня сверху - катод-компенсатор, про него позже. Все двигатели СПД в той или оной степени выглядят примерно так. Они почти все цилиндрические (хотя в музеях Факела есть и квадратные и ленточные). Такая форма сильно упрощает производство.

Что означают эти цифры после черточки в названии двигателя? В России принята классификация СПД по типоразмеру, поскольку от этого параметра напрямую зависят все характеристики двигателя. Иными словами эта цифра описывает внешний диаметр того самого зазора между двумя белыми кольцами на фотографии. У двигателя на фото этот размер - 40мм, у СПД-100 - 100 мм и так далее.

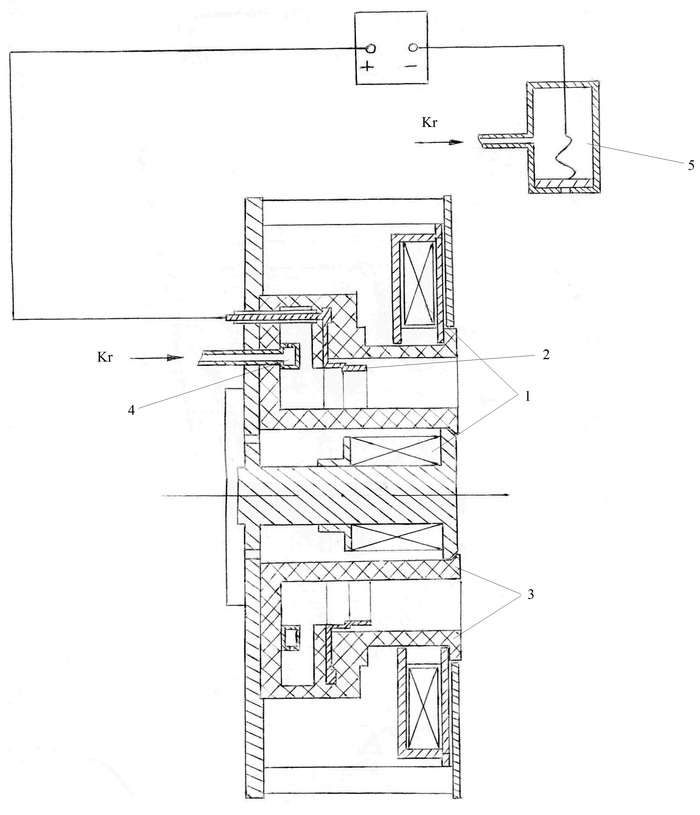

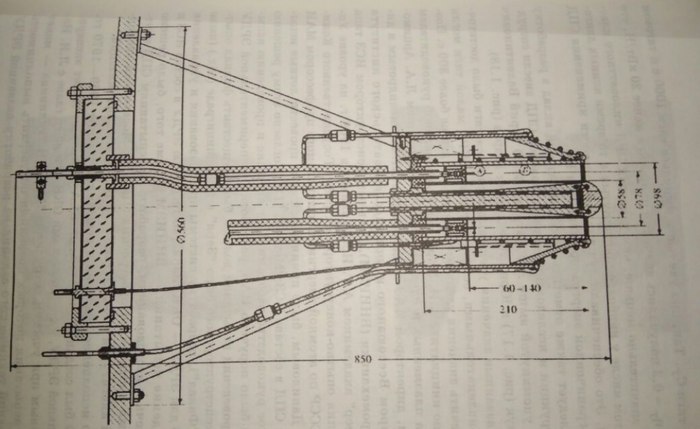

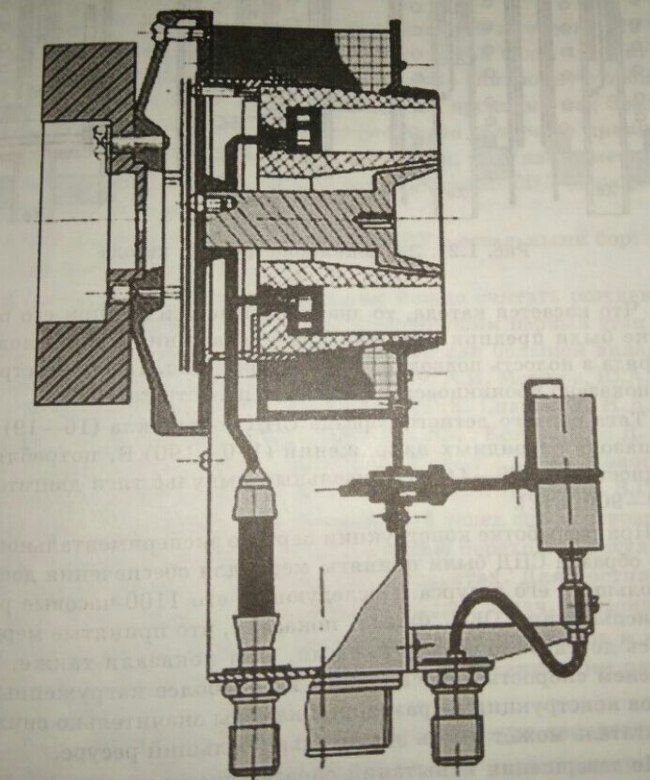

Рассмотрим конструкцию на одной из типовых схем.

1 – Обмотки катушек электромагнитов,

2 – Анод, 3 – Керамический канал, разрядная камера, 4 – Газораспределитель, 5 – Катод-компенсатор.

Итак, у нас имеется: Керамическая разрядная камера (это белые кольца на фото выше), внутри нее анод и газораспределитель (на представленной схеме это 2 детали, чаще всего они совмещены в одной), катод, магнитные катушки (чаще всего их 2, но бывает и 1 и 3 и более). Почти все остальное - это магнитное железо, которое является проводником магнитного поля внутри двигателя.

Итак попробуем все эту радость запустить...что же нам требуется?

1. Электрическое поле.

Тут все просто. Между анодом и катодом включается источник питания заданной мощности (он называется разрядным). Следствии чего внутри канала (этот зазор между кольцами 3) появляется продольное электрическое поле (рисовать лень, просто представьте пучок прямых линий от точки 2 к срезу справа).

2. Магнитное поле.

Как я уже писал в прошлом посту, магнитное поле в данном двигателе играет роль фокусировки. Не только. Оно еще тормозит электроны от катода на срезе камеры...

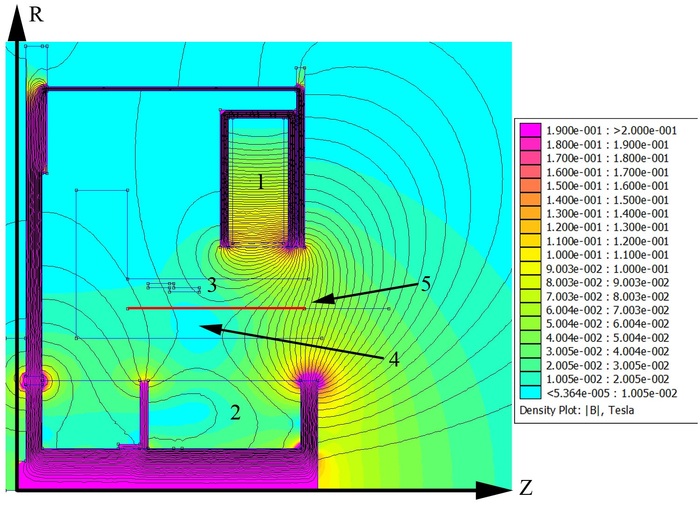

Итак, у нас 2 соленоида. Если их подключить к источникам тока и соблюсти полярность, то внутри камеры возникнет поперечное магнитное поле. Примерно так:

1, 2 - магнитные катушки, 3 – анод, 4 – ноль поля в канале, 5 – Максимум поля на срезе канала

Округлые линий это линии магнитного поля. Поле создается таким образом, что бы внутри канала оно было минимально, а на срезе максимально (точки 4 и 5).

Как происходит фокусировка? Изменением соотношения тока в магнитных катушках. Больше тока - больше поле от катушки и наоборот, соответственно катушки взаимодействуя друг с другом начинают изгибать магнитное поле в канале.

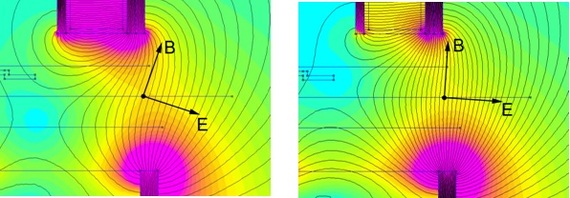

На этой картинке видно, что поле можно изогнуть по разному и наши ионы полетят в основном туда, куда показывает стрелка Е.

Но поле еще удерживает электроны, хотя мы уже подали электрическое поле, которое электроны ускоряет....если в этот момент, не подавая магнитного поля, отсыпать из катода электронов, то они просто ударят в анод. Загорится токовая дуга, сработает защита (если она у вас есть) и вы с матюгами пойдете чинить то, что от двигателя осталось.

Влетая же в область магнитного поля, электроны затормаживаются и начинают дрейфовать вдоль линий магнитного поля.

3. Электроны.

Что бы добыть электронов (а нам их очень много надо), требуется катод. В летных двигателях используются полые накальные катоды. Это капсула, внутри которой в специальной чашке лежит термоэмиттер (как правило это гексаборид лантана LaB6). Эта чашка подключена к 2м проводникам, подавая ток на них мы разогреваем эмиттер. Так же есть 3 проводник, подав на который часть разрядного напряжения инициируется разряд. А так же туда, как и в двигатель, надо подать рабочее вещество (поскольку я про него еще не рассказал, просто помните что на моменте прогрева катода, оно там уже есть).

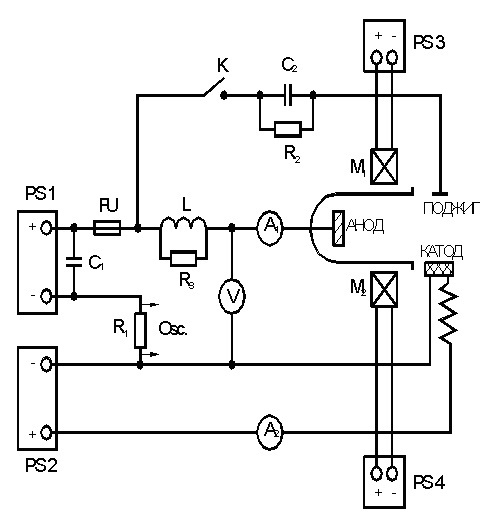

Итак мы греем катод...эмиттер начинает выбрасывать из себя электроны и они под действием электрического поля между катодом и анодом устремляются к аноду. Но на влете в двигатель они тормозятся магнитным полем. Они начинают там дрейфовать и уже гораздо медленнее смещаются к аноду. А тем временем электронов в этой области становиться все больше... и вот в плоскости где на предыдущей картинке нарисована стрелка В, образуется больше количество электронов. Эта область таким образом приобретает отрицательный заряд (это место теперь называется виртуальным проводником). Теперь у нас все есть для ускорения ионов...анод под + потенциалом, а на срезе область виртуального проводника с - потенциалом. Вся схема подключения выглядит примерно так.

Но нам что то не хватает....

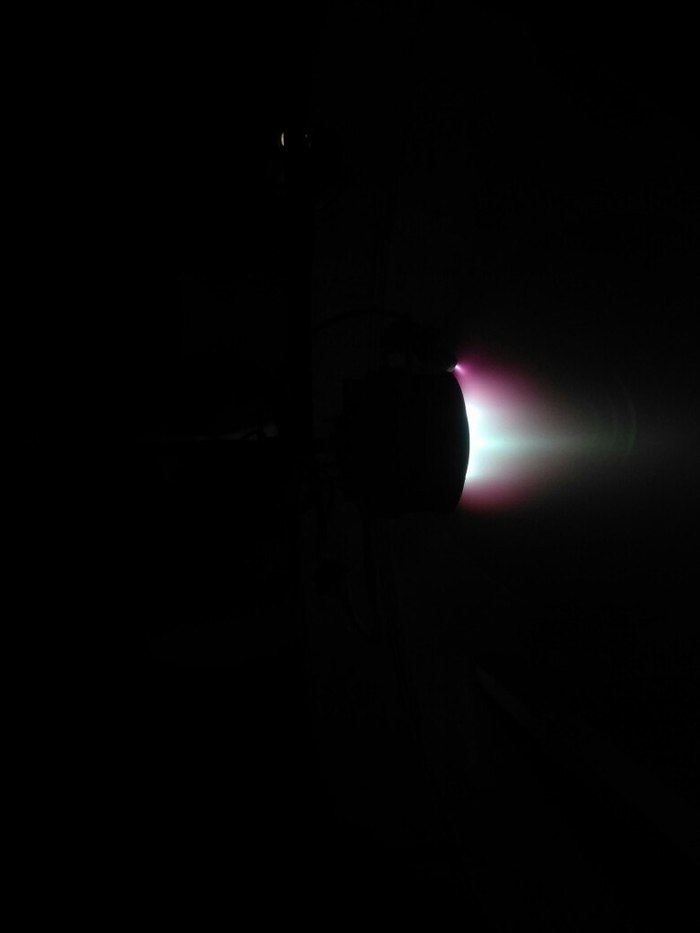

4. Рабочее вещество.

Чего сидим, кого ждем? что ускорять будем? Да в самом деле ускорить в ЭРД можно что угодно...только доведи его до состояния газа и развлекайся. Однако все же есть то что ускорять стоит, а что то бессмысленно. Нам надо получить высокий КПД у двигателя...а он складывается по следующей формуле

Где F- это тяга двигателя в мН, m - массовый расход рабочего вещества в мг/с, N - мощность затраченная на работу в Вт.

Итак нам надо подать как можно меньше газа, затратить как можно меньше энергии и при этом получить большую тягу. Поскольку ускорение мы производим электричеством с помощью ионизации, нам нужно вещество, которое очень легко ионизуется и при этом много весит.

Итак, смотрим, что у нас легко ионизуется: Литий, Натрий, Калий, Рубидий, Цезий. Потенциал ионизации меньше 7 эВ (это значит что электрон должен иметь такую энергию при столкновении с атомом этого вещества что бы ионизовать его). Но это все твердые вещества, а некоторые очень опасные из-за своих химических свойств (хотя на литии двигатель делали...ничем хорошим не закончилось). Теоретически хорошо подошел бы Цезий, но я в жизни никогда к лабе не подойду, если там такие испытания начнутся.

Опасное нам не подходит, значит отбросим и Рений, который также радиоактивен. Гелий и Неон тоже выбросим, так как они легкие и потенциал ионизации у них конский. Остаются Аргон, Криптон и Ксенон - это инертные газы с относительно малым потенциалом ионизации. Как можно догадаться из графика, чаще всего используют Ксенон. Он тяжелый (номер 54) и легко ионизуется (12 эВ). Он и используется в летных двигателях в космосе. Но минус в том, что на нашей планете его очень мало, и стоит он овер до фига (900р/литр). Мы постоянно ведем работы по переходу на Криптон, и достигаем некоторых успехов.

Итак, ладно отвлеклись. У нас уже есть электрическое и магнитное поле. Катод прогрет, дает электроны (в него РВ мы подали чуть раньше, если помните). Теперь подаем РВ в анод-газораспределитель. Он внутри себя представляет набор камер с отверстиями, которые равномерно распределяют газ по разрядной камере. Перед анодом скапливается нейтральный газ.

В этот момент мы подаем часть разрядного напряжение на электрод поджиг в катоде. Внутри катода загорается дуга и выброс электронов становиться лавинообразным. Эти электроны с большей энергией влетают в канал, чуть меньше тормозятся магнитным полем и встречаются с рабочим веществом. Происходит ионизация электронным ударом.

После этого напряжение с поджига можно снять - процесс пошел. У нас в камере уже не только все время пребывающий инертный газ, но и область с его ионами тоже постоянно растущая. И тут ионы понимают (тупые они ничего они не понимают, тут физика срабатывает), что они положительно заряжены, а их под попу подпирает еще более положительно заряженный анод, а на выходе, где свет в конце тоннеля, отрицательно заряженная область виртуального проводника. И тут же получают пинка под зад от анода и, ускоряясь, вылетают из двигателя, создавая тягу. Вылетают, кстати, со скоростями около 10-30 км/с (Это удельный импульс тяги, который потом передается спутнику). Но тут случается неувязочка: как только начинается ускорение, пучок разваливается. Ионы же тоже друг другу не бро, ведь все + заряжены, и начинают отталкиваться друг от друга, потому что электронов, которые остались после ионизации и были утянуты в ускорение, очень мало.

Но тут опять отыгрывает партию катод (по правильному он называется катод-компенсатор): он не только выдает электроны в область канала, но и создает электронное облако перед двигателем. Ионы, пролетая через это облако, утаскивают сколько надо электронов для компенсации заряда, и плазменный пучок не рассыпается.

Вроде все хорошо? все подали, пучок есть? да нет пучка. Забыли мы важную вещь: не работают эти двигатели на воздухе. И вот почему:

Работает сразу два фактора

1. Когда в области работы есть избыток других газов, они могут оказаться более подвижными и, соответственно, успевают залететь в канал двигателя и ионизоваться быстрее, чем РВ. А это значит что вы начинаете тратить энергию на ионизацию легких газов с большим потенциалом ионизации, КПД падает.

2. Принцип "опущенной струи". Представьте, вы берете в руки садовый шланг. Открываете кран на все деньги. Вы чувствуете отдачу шланга, струя бьет метра на 3... А теперь вы опускаете конец шланга в бочку с водой. Отдачи нет, струи нет все захлебнулось. Так же и с двигателем: он может работать только в вакууме. В космосе с этим проблем нет, а на Земле мы используем для это вакуумные камеры, в которых создаем вакуум близкий к космическому (но про это будет следующий пост, если пожелаете).

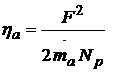

И вот мы все запустили...кстати вы можете определить, на чем собственно запустились по цвету плазмы

Картинка взята с сайта Busek.

Но сколько же у нас все это проработает? Помните белые кольца из которых состоит канал? Это керамика. БГП-10 Боросил горяче печеный (почему именно он, объяснять очень долго и сложно). Вот пока он не сгорит, все будет работать. Дело в том, что поток плазмы как бы слизывает и уносит с собой часть керамики. А когда она закончится, начнет слизывать металлические части двигателя, что повлечет за собой изменение магнитного поля и понижение характеристик. Время, которое может выдержать канал двигателя, называется Ресурс. Для маленьких спд, таких как спд-40 он составляет 1000ч, для больших как СПД-140 - 15000 часов. Столько двигатель сможет отработать на спутнике.

Вот два двигателя. СПД-100 слева и СПД-85 справа. СПД-85 еще не работал вообще, а СПД-100 отработал уже около 4000 часов. Видите, на СПД-100 на срезе керамика белая а внутри черная? Это называется граница зоны эрозии, там где керамика белая, ее срезал поток плазмы.

Это та же СПД-100 вблизи, изначально керамика была цилиндрическая. Вы можете наблюдать какую форму она приняла.

Ну, вроде рассказал более менее доступно. Сейчас я сваливаю в долгожданный отпуск, поэтому рассказ про вакуумную камеру будет через 2 недели (если конечно всем еще не надоело). Простите что пост получился такой большой, но поверьте, я и так все сократил по максимуму. Надеюсь хоть кто то дочитает.

Всем бобра и космических высот!

В честь праздника вот вам две фотки вчерашней работы двигателя СПД-140.