Восстание Шимабара

Краткое содержание:

https://pikabu.ru/story/khristianstvo_v_yaponii_ch_2_6429152

Памятник Амакусе Сиро (1622–1638) на острове Ками-Амакуса. Несмотря на то, что в современной Японии христиан наберется едва ли 2%, Амакуса Сиро считается национальным героем. Он был искренен и потерпел неудачу — значит, заслужил хоганбиики, то есть честь быть причисленным к сонму поверженных героев, какую бы веру он ни исповедовал. Фото (Creative Commons license): Josh Berglund

В XVII–XVIII веках правители Японии проводили жёсткую политику изоляции от внешнего мира. Боязнь последствий распространения христианства долгое время заставляла японскую аристократию отказываться даже от использования новейших военных технологий, созданных западной цивилизацией — лишь бы не вступать в контакт с европейцами и их культурой. Была ли оправданна такая политика? Однозначно ответить трудно. По крайней мере, крупнейшее восстание японских крестьян, разгоревшееся на полуострове Симабара в 1637–1638 годах, проходило как раз под знаменами Христа

Восстание вспыхнуло во владениях даймё (князя) Мацукура, на самом юго-западе острова Кюсю. Мацукура был известен своей чрезвычайно жесткой налоговой политикой. А между тем, западная часть Кюсю была одной из беднейших провинций страны. Крестьяне здесь всегда жили на грани нищеты. А восстанию предшествовали несколько неурожайных лет подряд. Обычно в такие тяжёлые времена власти идут на временное снижение налогов.

Однако Мацакура был убеждён, что крестьяне подобны кунжутным семенам: чем сильнее давишь, тем больше масла. Решив построить для себя новую резиденцию (замок Симабара), он в дополнение к обычной продуктовой подати ввёл и новые налоги. В результате в провинции начался голод. Осенью 1637 года сельское население в этих краях было вынуждено питаться соломой и морскими водорослями.

В отчаянии некоторые смельчаки пытались скрывать запасы риса, чтобы спасти себя и свои семьи. Дабы преподать урок населению, местные власти периодически устраивали экзекуции над теми, кто посмел идти против воли даймё. Для этой цели во владениях Мацукура, как правило, применяли наказание под названием «пляска мино». Жертве связывали за спиной руки, а на тело надевали соломенную накидку-дождевик с длинными широкими рукавами, которую японцы называют мино. Накидку крепко привязывали к шее и туловищу приговоренного. После этого солому поджигали, и человек превращался в живой факел. Для того чтобы провинившийся горел поярче и сильнее устрашал своими воплями и метаниями односельчан, накидку предварительно натирали ламповым маслом. После такой экзекуции выживал далеко не каждый.

У должников же могли взять в заложники членов семьи. В случае непогашения недоимок в условленный срок жену или дочь преступника начинали пытать — подвешивать вниз головой, жечь раскалённым железом, сажать в яму со змеями или ледяной водой.

Однако не только физические репрессии довели до крайности местных крестьян. Необходимо учитывать, что остров Кюсю и близлежащие к нему острова Амакуса в то время были населены преимущественно христианами. Христианство исповедовал даже предшественник Мацукуры, владевший этими землями, — Кониси Юкинага (Konishi Yukinaga, ок. 1556–1600). Но Мацукура был верен богам предков, сочетая жёсткую налоговую политику с антихристианскими гонениями. И крестьяне не выдержали.

Замок Симабара, улица Самураев. Недалеко от замка находятся целебные источники — онсэн, вода из которых течет прямо по улицам в небольших каналах. Температура воды у источников разная: от холодной до кипятка. Сварить заживо в одном из них крестьянина-должника было обычной практикой в XVI–XVII веках. Фото (Creative Commons license): LuxTonnerre

В 1614 году сегун Токугава Иэясу (Tokugawa Ieyasu, 1542–1616), преемник Хидэёси, объявил христианство вне закона, и по стране прокатилась волна казней последователей Иисуса. Как в древнем Риме, вдоль японских дорог потянулись ряды распятий. Такова была культурно-политическая обстановка, на фоне которой развернулись трагические события на Симабара.

Восстание началось 17 декабря 1637 года. Поводом для выступления крестьян послужил арест и казнь группы тайных последователей Иисуса. Пламя мятежа быстро охватило остров Кюсю, а затем распространилось через проливы на острова Амакуса. Повстанцев возглавили ронины — бродячие самураи, оставшиеся без хозяина. Это был необычный союз. Ведь в то время самурай мог, не опасаясь наказания, убить встречного крестьянина только для того, чтобы испытать в деле новый меч. Но на сторону восставших встали именно самураи-христиане с набором ценностей, отличным от традиционных. Благодаря профессиональным военным разрозненные отряды земледельцев быстро превратились в серьёзную боевую силу.

Знамя Амакуса Сиро. Надпись по-португальски: LLOVAD SEIA O SACTISSIM SACRAMENTO — «Да славится наисвятейшее таинство» (имеется в виду причастие)

На первых порах повстанцы почти не имели настоящего оружия. Ведь, согласно указу 1588 года об «Охоте за мечами», сельским жителям под страхом смертной казни было запрещено держать дома не то что мечи — даже стальные ножи. Но вскоре ситуация изменилась.

Правитель Нагасаки Терадзава Хиротака, пославший в провинцию карательный отряд в 3000 копий, явно недооценил противника. Он и его советники были абсолютно уверены, что солдаты легко разгонят шайку голодранцев, вооружённых сельскохозяйственным инвентарём. Благодаря такой беспечности и грамотным действиям повстанческой армии карательный отряд 27 декабря 1637 года угодил в ловко устроенную мятежниками засаду. В итоге в Нагасаки вернулось лишь двести человек из всего войска. Теперь у повстанцев появились и трофейное оружие, и снаряжение. К тому же через миссионеров армия христиан стала получать от европейских купцов аркебузы и мушкеты.

Аркебузы

Мушкеты

Именно благодаря профессиональной организации и умелому использованию огнестрельного оружия крестьянская армия стала одерживать над правительственными войсками одну победу за другой.

Возглавил восставших шестнадцатилетний юноша Амакуса Сиро. Позднее он взял себе христианское имя Хиэронимо (Иероним). Большинство фактов его биографии не имеют документального подтверждения. После подавления мятежа победители постарались уничтожить любое напоминание о вожде христианской армии: все родственники и сподвижники Сиро были убиты, а бумаги восставших погибли под горящими руинами замка Хара, за стенами которого они держали последнюю оборону.

Достоверно известно только то, что молодой человек был сыном самурая, принявшего христианство и удалившегося в деревню. Далее начинаются легенды. Так, некоторые предания утверждают, будто юный герой, не получив в детстве систематического образования, тем не менее каким-то чудесным образом приобрёл серьёзные знания. Другая легенда рассказывает о том, как двенадцатилетний Амакуса устроился на службу к китайскому торговцу. Вместе с ним он прибыл в Нагасаки, где случайно попался на глаза известному прорицателю, умевшему читать судьбы людей по их лицам. И якобы прорицатель, увидев юношу-слугу, был поражён: как человек со знаками великого будущего на челе может довольствоваться столь скромной участью? Ходили слухи и о чудесах, совершаемых Амакусой. Например, поговаривали, что он умеет ходить по воде и понимает язык птиц. Впрочем, в странах Дальнего Востока подобные легенды окружают мистическим ореолом не один десяток исторических личностей. Но как бы там ни было, большинство восставших действительно считали Амакусу Сиро Мессией, который поможет измученным крестьянам построить общество справедливости.

Однако историки полагают, что своими победами восставшие были обязаны не столько сверхвозможностям своего предводителя, сколько знаниям и опыту самураев, примкнувших к мятежу.

Ещё одной причиной первых успехов христианской армии были нерасторопность местной администрации и затруднения с передачей информации. Если бы провинциальные власти вовремя доложили в столицу о сложившейся обстановке, то сёгун Токугава Иэясу смог бы оперативно собрать силы для подавления восстания в самом его начале. Но нужные сведения добрались до ставки главнокомандующего в Эдо (современный Токио) только через две недели, и столько же времени требовалось на то, чтобы связной офицер доставил приказ правителя к месту событий. А пока наверху решали, что предпринять против бунтовщиков, те разбивали по одному относительно небольшие воинские подразделения, посылаемые против них из ближних провинций.

Когда же на театр военных действий всё-таки прибыл из центра мощный отряд под командованием генерала Итакура Сигэмаса, восставшие уже укрепились в заброшенном замке Хара. Несмотря на то что морские ветра и оползни нанесли некоторый ущерб старым стенам, крепость идеально подходила для длительной обороны против превосходящих сил противника. С трёх сторон она была окружена морем и прикрыта высокими скалами. Подобраться к стенам крепости можно было только по открытой заболоченной местности. На этом участке штурмующие становились отличными мишенями для стрелков. По некоторым данным, правительственные войска потеряли при осаде Хара более десяти тысяч солдат, несколько старших офицеров, включая командующего, который 14 февраля 1638 года в припадке ярости лично возглавил штурмовую колонну и был убит.

И сегодня многих специалистов поражают высокий боевой дух и продуманные действия осаждённых. Несмотря на то что гарнизон замка постоянно таял — вначале вследствие боевых потерь, а позднее из-за голода и болезней, — повстанцы несколько месяцев успешно отражали все атаки. В марте 1638 года под стены христианского «Города солнца» были уже стянуты 125 тыс. отборных солдат со всех провинций. Но и такой огромной для того времени армии, даже с помощью хитроумных подкопов и диверсионных вылазок наёмных ниндзя, не удавалось сломить 30 тыс. простых крестьян (считая женщин и детей).

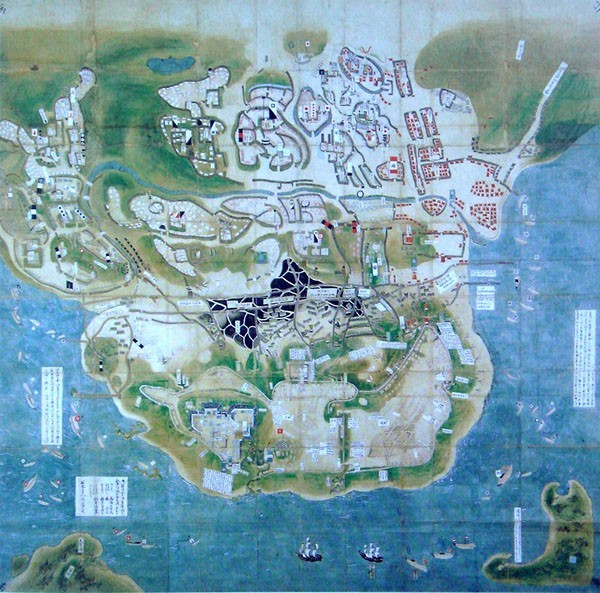

Карта осады замка Хара, XVII век. Хорошо видны три линии замковых укреплений: внешний, средний и внутренний. Внутри первых двух (выделены темно-синим) защитники вырыли большие траншеи с неким подобием блиндажей, где разместилось большинство осажденных

Исход противостояния в пользу правительственных сил во многом решили… пушки христианского корабля «Рип». По просьбе японских властей управляющий торговой миссией голландской Ост-Индской компании Николаус Кукебакер отдал распоряжение экипажу судна начать бомбардировку крепости, на стенах которой были установлены знамёна с ликами Спасителя и христианских святых.

Впоследствии, после подавления восстания, когда власти страны под страхом смерти запретят любым иностранным судам приближаться к японским берегам, исключение сделают только для прагматичных голландцев. За оказанную помощь в уничтожении симабарских христиан голландцам будет пожалован искусственный остров Дэсиме в гавани Нагасаки, на котором компания выстроит небольшую факторию для разгрузки своих судов.