Восемь тысяч солдат против пустоты (часть 1-я)

В истории Второй мировой войны можно отметить великое множество неудачных, провальных или даже катастрофических боевых операций — приведём как пример позорную сдачу англичанами Сингапура, гибель советской Второй ударной армии на Волховском фронте, Сталинградский котёл Паулюса, наконец, небезызвестный «Рейд на Дьепп».

Особое место в долгом списке военных «неудач» занимает так называемая операция «Коттедж», проведённая американскими войсками на Тихоокеанском театре военных действий — причём с технической точки зрения операция была абсолютно успешна: США вернули себе контроль над ранее захваченным японцами и стратегически важным островом Кыска Алеутской гряды. Захват острова обошёлся американской армии более чем в 300 военнослужащих убитыми и ранеными — не слишком много, но и весьма немало, особенно если учитывать, что у японцев потерь не было вообще, а если ещё точнее — подданные божественного Хирохито на Кыске отсутствовали как категория бытия. Их там не было.

Американский пропагандистский плакат. В случае с Кыской получилось скорее наоборот

Упомянутый выше «Рейд на Дьепп», безусловно, входит в первую пятёрку наиболее идиотских боевых операций Второй мировой, но бессмысленная гибель английских и канадских спецназовцев и почти тридцати танков была оправдана хотя бы с политико-пропагандистской точки зрения — премьер Черчилль хотел показать Сталину, что открытие Второго фронта в 1942 году принципиально невозможно. Однако возглавляет этот печальный список именно операция «Коттедж» — начавшаяся спустя год после Дьеппской авантюры британцев...

Начало войны

Боевые действия на Тихом океане беспрерывно велись с 1937 года, когда стычка между солдатами Китайской республики и Квантунской армией японского императора на мосту Марко Поло привела к началу Второй японо-китайской войны. В 1938–1939 годах, поскольку обе страны были уже втянуты в разгорающуюся Вторую мировую, японцы полезли на север, но были остановлены советскими войсками в битве у Халкин-Гола. Тут следовало бы сказать, что «европоцентричная» концепция Второй мировой, полагающая началом таковой 1 сентября 1939 года, может быть пересмотрена, и истинным стартом глобального конфликта можно считать именно инцидент на мосту Лугоцяо.

В 1941 году США, Великобритания и Голландия договорились о запрете поставок в Японию стали и нефти — необходимых для войны ресурсов. В ответ на это императорские войска одновременно атаковали британские колонии (Гонконг, Филиппины, Таиланд и Малайзию) и американскую базу Перл-Харбор. Союзнические войска оказались неспособны противостоять напору японцев — началась масштабная экспансия на Тихом океане.

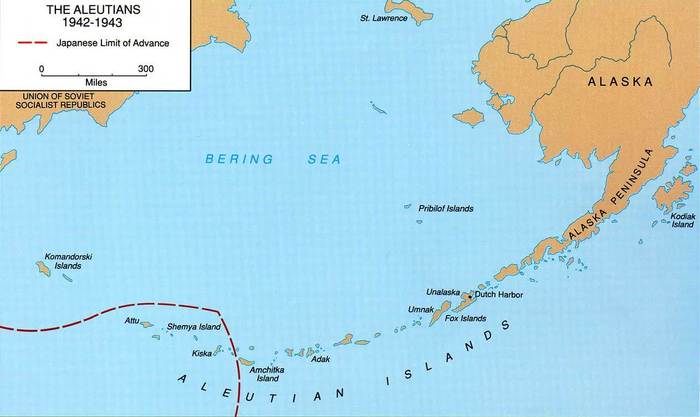

Воодушевлённые чередой военных успехов, японцы расширяли фронт практически во всех направлениях. В 1942 году они создали стратегически важные форпосты на островах Атту и Кыска, принадлежащих Алеутскому архипелагу. На этих вулканических образованиях, предположительно некогда соединяющих Евразию и Америку, находилась лишь одинокая метеорологическая станция ВМФ США, передававшая сводки погоды, штат которой состоял из десяти матросов. Все они, кроме одного человека, были взяты в плен. Один американский военнослужащий бежал в горы, где провёл 50 дней, после чего также сдался в плен. Именно с этими островами и связана наша история.

Что характерно, захват Атту и Кыски был совершен 6–7 июня, тогда как американцы узнали об этом только 10-го числа. Изначально японцы планировали захватить большую территорию, но операцию по захвату острова Адак адмирал Ямамото отменил из-за поражения у атолла Мидуэй.

Японские танкисты на Кыске. Так написано на фото. Скорее всего это трофейный танк «Стюарт» на Филиппинах

Помимо приобретения выгодной стратегической позиции, с захватом островов японцы нанесли урон американскому самолюбию. Впервые с Англо-американской войны 1812–15 годов противнику достался клочок американской земли!

Японский солдат ловит рыбу на американском острове Кыска. 1942 год

Битва за Атту

Операции «Коттедж» предшествовала операция «Песчаный краб» по освобождению острова Атта, проведенная янки с 11 по 30 мая 1943 года. Японский форпост на острове Атта был существенно меньше базы на Кыске, и американский адмирал Томас Кинкейд решил сначала нанести удар по слабой цели. Захват острова Атта обеспечивал американцам контроль над местностью и возможность изолировать Кыску от снабжения. Для операции были задействованы линкоры «Невада», «Пенсильвания» и «Айдахо», авианосец «Нассау», большое количество крейсеров и эсминцев, подводные лодки. Десант обеспечивался 7-й пехотной дивизией. Американцы весьма основательно подготовились к взятию острова.

Американский эскортный авианосец «Нассау» следует к острову Атта в составе десантного флота. На летной палубе корабля видны истребители «Уайлдкэт» из состава 21-й сводной эскадрильи.

11 мая началась высадка десанта. Не встретив сопротивления, американские солдаты стали продвигаться вглубь острова к основной японской базе. Пересечённая местность затрудняла движение, холодная и ненастная погода изматывала солдат. Ко всему прочему, японцев на острове оказалось значительно больше, чем сообщала разведка, причём они оказали отчаянное сопротивление. Защищавший остров полковник Ясуо Ямасаки повёл последнюю тысячу своих солдат в рукопашную контратаку.

Бои за остров велись три недели. В результате этой операции американцы потеряли 549 человек убитыми, 1148 ранеными и около 2000 не боевыми потерями от болезней и обморожений. Но настоящая неудача ждала американцев впереди.

Высадившиеся на Атту войска

Некоторые особенности логистики на Тихоокеанском ТВД

Небольшое лирическое отступление, которое проясняет один из важнейших вопросов — а как, собственно, воевали американцы на театре с катастрофически растянутыми морскими коммуникациями?

Американские адмиралы на Тихоокеанском ТВД действительно столкнулись с крайне нестандартной ситуацией, которая ранее не возникала перед военными игроками в Мировом Океане, и в итоге за три года сумели разрешить её планомерно, грамотно и самое главное — системно. И именно оттуда, из того уникального опыта, и выросло в начале 50-х понятие «контейнера» как стандартизованной и унифицированной транспортной единицы снабжения и вообще понятие пакетных перевозок и всеобщей унификации единицы разнородного груза. Это прозвучит странно, но до Тихоокеанской кампании Второй мировой люди нашей планеты контейнеров с паллетами не знали и до этого не додумались. Даже гениальные систематизаторы немцы, придумавшие канистру для топлива.

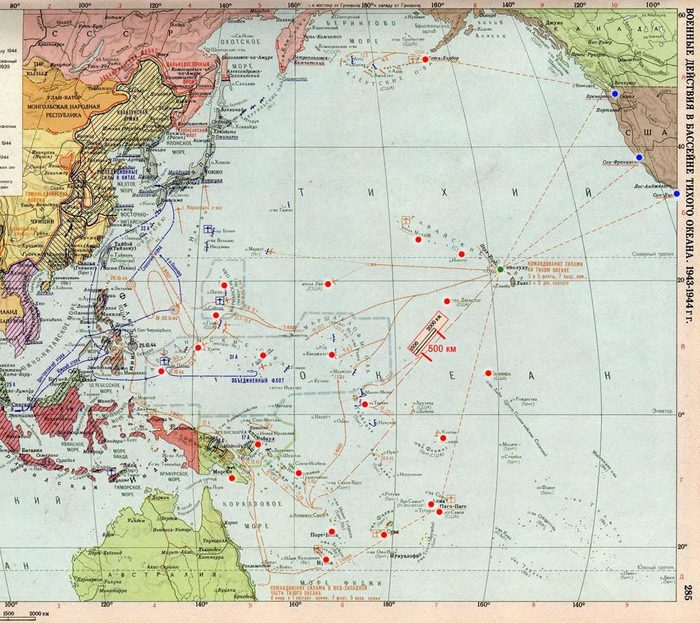

Логистика на Тихоокеанском ТВД: основные порты отгрузки обозначены синим, центры распределения и сортировки –зелёным и пункты промежуточного складского снабжения – красным. Карта в большем разрешении

Не надо путать логистические задачи с задачами снабжения войск. Между ними есть тонкая, но ощущаемая разница. Из чего вообще возникла современная логистика и почему она отличается от снабжения, и военного снабжения в частности? Она выросла из вычленения и формализации имеющихся ограничений и подхода к снабжению как к математике — к транспортной задаче.

Так вот, только на Тихом океане к 1943 г. американцев возникло уникальное стечение нескольких задач:

не только временный дефицит ресурсов (как и всегда на войне);

не только дефицит транспортных средств доставки (вызванный мобилизацией сил и/или одновременным противодействием противника на коммуникациях);

но ещё и ничтожно малые географически возможные варианты площадей (точек) размещения складов — промежуточных и основных, на атоллах и островах;

кроме того, гигантские расстояния плеча доставки — до 14 000 км;

а самое главное — практически полное отсутствие ресурсов на месте в точке снабжения,

при огромной номенклатуре и разнокалиберности потребных материалов

и большом размере снабжаемых военно-морских соединений и экспедиционных сил.

Чем ситуация для тихоокеанского адмирала принципиально отличалась от ситуации атлантического адмирала US Navy?

Как пример. В Англию шли конвои с материалами. Там было до 1944 г. сильное противодействие ПЛ немцев, и до 1943-го был острый недостаток судов снабжения. То есть — серьёзные ограничения были. Однако перед американским адмиралом на Атлантике в принципе не стояла задача снабжения группировки абсолютно всем: на месте, в Британии, можно было взять, например, все виды гвоздей, цемент, дерево, часть номенклатуры взрывчатых веществ, часть номенклатуры металлов и даже бронесплавов, и так далее. У атлантического адмирала не стоял вопрос расчёта и дефицита складских мощностей — сколько надо, столько и дадут со складов (пирсов, погрузочных мощностей) на месте. Инфраструктура развита. Во время наступления склады затем можно разместить в тылу, в удобном месте без особых ограничений, с тысячами возможных вариантов. Кроме того, плечо доставки — через Ньюфаундленд и Исландию — 2000 плюс 3000–3500 км. Вполне подъёмно.

А вот у тихоокеанского адмирала этот вопрос стоял, и стоял остро. На атоллах и островах Тихого океана не было ничего, площади были жёстко ограничены. Если не снабдил заранее — и не будет ничего, ты ничего не перехватишь на недельку у английского коллеги, даже по мелочи. Давайте посмотрим на карту Тихого океана, где можно разместить промежуточные склады — между Гавайями, Иводзимой, Формозой и Австралией? Там будет не более 20–30 возможных точек на гигантскую площадь в 20–25 млн кв.км. И нет почти никаких наличных ресурсов. Завозить надо всё. Номенклатура — огромная. Попробуйте-ка одновременно снабжать 1) экспедиционные силы Макартура; 2) гигантские соединения Хэлси, и всё это —на расстоянии плеча в 11–15 тыс.км. А сколько надо ресурсов в сутки, скажем, соединениям Хэлси, с его 250 корабельными единицами и огромной номенклатурой вооружений, видов топлива, масел, провианта, воды, одежды, металла и так далее, если они крейсируют в море Сибуян у Филиппин, и снабжение идёт через 3–4 перевалочных точки в океане? Среднее расстояние прохождения груза при этом больше, чем от Лондона до Южно-Сахалинска через Ла-Манш, европейские дороги, Транссиб и Татарский пролив. Прикиньте путь груза от индустрии Чикаго, через Сан-Диего, распредпункт на Гавайях, затем через пару атоллов, затерянных в океане, и до флота у Филиппин.

Отсюда и пошла попытка постановки транспортной задачи в том виде, в каком мы её сейчас знаем. Математикой. Потребная номенклатура ресурсов, оборот судна снабжения, расчёт объёма склада в промежуточной точке, подсчёт расстояния, и т.п. Классические квартирмейстеры и снабженцы-тыловики просто не могли адекватно справиться с такой сложностью задачи, и американцы пошли по новому пути. Отсюда же и там же родилась и концепция «контейнера»: однородной пакетной единицы груза, унифицированной для массовой перевозки, со стандартизованными же средствами крепления и оснастки. И это всё было придумано не от хорошей жизни, а от острой потребности решения задачи крупномасштабной дальней доставки.

Именно американцы в период Второй мировой изобрели математическую логистику.

Продолжение - Восемь тысяч солдат против пустоты (часть 2-я)