Рукопашная схватка у Чимтаны или Кто первым встал - того и тапочки.Ч.2

Но, как говорится - это был наш день. Потому что, даже гранаты, выпущенные по советским воинам из ручных противотанковых гранатометов, проходили стороной от намеченных целей. Так в один из моментов, когда два гвардейца, коими были Валерий Дубровин и Абдулла Абдуллаев, вели огонь по противнику из положения стоя, расположившись спиной к спине, не более чем в полуметре друг от друга, между ними прошуршала, обдав волной теплого воздуха, граната из РПГ. Далее, упомянутая душманская "злодейка", проделав значительный путь и не зацепив никого, разорвалась, долетев до зарослей "зеленки".

Но для гвардии рядового Абдуллаева "сюрпризы" от этих грозных вражеских боеприпасов на этом отнюдь не закончились. Буквально через несколько секунд после произошедшего, Абдулла, споткнувшись на бегу, пытается сохранить равновесие, находясь, как полагается в подобных случаях, в пригнувшемся к земле положении и в этот момент очередная душманская граната приглаживает "пышную" шевелюру воина, слегка чиркнув по его голове оперением стабилизатора. На счастье, в результате произошедшего соприкосновения боец потерял всего лишь клок волос и кусочек кожи. И, слава Богу, что для Абдуллы в той схватке всё обошлось столь малой кровью. Поистине, вовремя кочка под ногу подвернулась.

Помнится, ещё одному лейтенанту 7.62 мм пуля из китайского автомата пробила насквозь, но не навылет, висящую на его левом боку радиостанцию Р-148. При этом высунув кончик своего заостренного носика из не до конца пробитой стенки корпуса в сторону везучего офицера. Как бы погрозив ему пальчиком на этот раз.

Другой офицер батальона, действуя в самой гуще рукопашной свалки, получил ножевое ранение в плечо левой руки. Вроде бы неприятность. Но опять-таки, с какой стороны посмотреть. Ведь матерый вражеский воин бил взводного тесаком в самое сердце, а офицер успел отклониться и подставить под коварный удар свое плечо. Басмач же за свою дерзость заплатил жизнью.

В прочитанных вами строках перечислена лишь малая толика произошедших в том бою счастливых "случайностей", некоторые подробности которых удалось извлечь из глубин памяти. А вот спустя несколько часов, после того апрельского боестолкновения с басмачами, десятки военнослужащих батальона взахлеб рассказывали захватывающие истории о том, как они чудом остались живы. Жалко никто не догадался записать тех коллективных воспоминаний.

Через какой-то достаточно небольшой промежуток времени, те члены душманского сообщества, которые не остались в лощине на месте первоначального боестолкновения: убитыми, ранеными, сдавшимися в плен, впавшими в прострацию - воспользовавшись царившей неразберихой и столпотворением, бросились врассыпную, куда глаза глядят.

В азарте схватки за ними кинулись наши бойцы. Вот уж, поистине, всё смешалось на поле боя в эти минуты. Можно было видеть, как за группой "духов" бегут несколько наших. За ними опять "духи", которые находясь в прострации, не видят или не понимают за кем бегут, потом опять наши. В этом многослойном броуновском движении нужно было умудриться держаться организованно - подразделениями. Ни в коем случае не отрываясь от своих. Поэтому, каждый гвардеец должен был чётко знать и выполнять свой маневр. Офицеры и сержанты старались держать ситуацию под контролем, корректируя действия подчиненных.

Командирам приходилось сдерживать самых азартных, рвущихся вперед воинов, что порой удавалось с большим трудом, подгонять отстающих и замешкавшихся (в том числе тех немногих, которые пытались схорониться за спинами товарищей).

Присутствующая слаженность коллективных действий подтверждала, что бойцы твердо знали задачу подразделения и свою собственную. Кто куда движется, кто кого прикрывает, кто в каком секторе ведет огонь и прочее. При всём кажущемся бардаке всё-таки удалось организовать достаточно стойкое взаимодействие между ротами в батальоне, между взводами в каждой роте и т. д. Несмотря на нестандартность и сложность обстановки батальон продолжал в полном составе успешно выполнять боевую задачу. Так что громили врага общими усилиями. Случались, конечно, и накладки, от которых в подобных ситуациях никуда не уйти. Ведь все живые люди, а тут такое творится. Но в общем результате сработали четко и славно.

Из врезавшихся в память наиболее ярких эпизодов описываемого боя, стоит упомянуть, как Нурик Алибаев, тогда еще "молодой", неопытный боец, сошёлся в рукопашной с "духом" богатырской стати и размеров. Нелегко пришлось Нуритдину не в своей весовой категории. Поискав, но не найдя из последних сил более весомых аргументов, наш Нурик, почти задохнувшись под тяжестью "духовского" исполина, изловчился и порвал оному глотку зубами. При этом, сломав себе верхний клык, и окончательно лишившись сил на некоторое время.

Так что, услышав не то слабое рычание, не то сдавленный хрип, по окончании активной фазы боестолкновения, воины роты перевернули тело погибшего великана и извлекли из-под него полузадохнувшегося, липкого и мокрого от чужой крови и собственного пота Нуритдина. Немного отдышавшись, Нурик, в то время ещё не твёрдо владеющий русским языком, произнес фразу, несколько перекликавшуюся с фразой аксакалов из фильма "Белое солнце пустыни": "Что, не слышите? Давно здесь лежу!". За что тут же получил закрепившееся за ним прозвище "Бобо", что означает дедушка. Прозвище оказалось кстати, так как Нуритдин был на редкость мудрым и рассудительным. Всегда держался с достоинством. Воевал умело и со смекалкой. В подразделении имел заслуженный авторитет и уважение.

Поэтому, сложно выразить словами всё то сожаление, которое испытал каждый из нас, когда Нуритдин геройски погиб на Кунарской операции в мае 1985.

В другом запомнившемся эпизоде, Василий Иванов (который в бытность воином младшего призыва, после выхода с ротой на свои первые "боевые" сразу же заслуженно попал в категорию "шарящих") срезал с пояса очередью из автомата китайца, выросшего словно из-под земли и целящегося в нашего комбата из гранатомета с расстояния 40-50 метров. Потом он же, в пылу погони за "духами", заметил, как группа из пяти душманов юркнула в одно из ответвлений оврага. Василий пристроился следом. За ним, чтобы прикрыть друга, ещё один Василий, но по фамилии Ткачук и с пулеметом ПК.

Об особом применении этого грозного оружия, в описываемом бою, хочется сказать отдельно. Пулеметы, выручавшие нас не раз в различных сложных ситуациях в боевой обстановке, в рукопашной, при непосредственном контакте с противником, как говорится, нос к носу, оказались почти бесполезными в качестве огнестрельного оружия. В данных условиях, их огневая мощь могла нанести нашим подразделениям солидный урон, так называемым "дружественным огнем". Поэтому, пулеметчики, боясь зацепить своих, вынуждены были прекратить огонь и использовали свое убойное оружие в качестве неслабых дубин. Благо парни были в основном крепкие и здоровья махать таким "дубьем" хватало.

Вернемся к Иванову. Наш Вася, стреляя на бегу из автомата, забил троих из пытающихся скрыться "духов". Убегая, душманы, конечно, отстреливались, но прямо скажем не совсем убедительно, не прицельно. Далее, на его глазах двое оставшихся в живых беглецов пытаются заскочить за кустарник у стенки оврага, чтобы притаиться за ним.

Как потом выяснилось, за этой порослью была небольшая пещерка - вымоина. Так вот, в тот момент, когда первый уже нырнул за кажущиеся такими спасительными густые ветви, а второй стремился последовать примеру товарища, набегает Иванов.

Второй душман, разворачиваясь, давит на спусковой крючок автомата, но не успевает довернуть оружие на нужный угол, ведь у Васи выигрышное положение - ему разворачиваться не надо, да и выстрелил он, судя по всему, на какое-то мгновение раньше. Очередь, выпущенная душманом, не достигает цели, а сам он падает, сраженный огнем Василия.

Поняв, что не отсидеться из-за куста выскакивает, вскидывая "бур", спрятавшийся "дух". Иванов, находясь в положении изготовившегося к стрельбе, нажимает на спуск, но его безотказный автомат молчит, магазин пуст. В это время басмач продолжает вскидывать "бур". Это описывать долго, а происходит-то всё в малые доли секунды. Вся ситуация разворачивается на глазах Ткачука Василия, который приближается, пытаясь помочь тезке, но стрелять из своего ПК не может, так как товарищ на линии огня. Вот уж, когда нет ни мгновения - ни оценить, ни понять, ни подумать. Момент истины. Разве что остановить время на какой-то промежуток, чтобы успеть ещё что-то сделать.

Вася успел. Бросив автомат в душмана, он попал срезом дульного тормоза-компенсатора прямо в переносицу врагу. То есть, в мгновение, в которое он надавил на спуск и выстрела не последовало, тут же произошел инстинктивный бросок штатного оружия.

Моджахед, не успев выстрелить, бросает "бур" и хватается за разбитую голову. В этот момент, как коршун, держа в замахе пулемет, налетает Ткачук и с разбега, со всего маха обрушивает свою импровизированную "дубину" на голову невезучего душмана, забивая его до состояния трупа.

А ведь не имеющие для нас никакого значения в повседневной жизни - незначительные доли секунды туда-сюда и ... все могло сложиться совсем с иным результатом.

В то время, когда Василий Ткачук добивал басмача, выскочившего с "буром" из-за злополучной растительности, подбегает третий Василий - по фамилии Сорока, тоже с ПК и ... дает пулеметную очередь по назначенному "крайним" кустарнику. Первые два Василия хотели было возмутиться неразумными действиями тезки, но так и замерли, вытаращив глаза и пооткрывав рты. Потому что, всем троим на удивление, из-за "волшебного" представителя азиатской флоры вывалился третий "клиент", в богатой чалме и с никелированным маузером в руке.

Сорока, икнув, произнес: "А цэ шо за людына? Побачте! Шо цэ такэ? Нэ, цэ нэ минтай по-ляхски! Я вам кажу! Цэ - Облеман Коти!". Так оно и вышло. Людына - "Облеман Коти", как назвал его Василий Сорока, оказался главарем уничтоженной нами банды. На что указали его соратники, плененные бойцами батальона. Убежав раньше других, он схоронился за поистине "роковым" кустарником - в пещерке и, возможно, благополучно бы отсиделся.

Но оказалось - не судьба. "Картину маслом" испортили подчиненные, волею случая составившие компанию шефу, сами, судя по всему, об этом не помышляя. А тут еще Сорока подскочил возмущенный, что всех завалили - ему никого не оставили. Но вышло, что не всех. Приберегла судьба сюрприз.

Вот такие чудесные "факиры" и "фокусники" служили с нами. Одна троица Василиев - "два хохла и чуваш", чего стоит. Каждый из них достоин, чтобы о его боевых похождениях книгу написали. Особенно Иванов. Ну, а пока книг никто не пишет, обойдемся хотя бы добрыми словами о наших боевых друзьях. У Васи Иванова было прозвище - "Ванька" (производное от фамилии). Что весьма символично. Ведь именно "пехотный Ваня", обладающий такими ценными для воина качествами, как: терпение, мужество, неприхотливость и смекалка - вынес на своих плечах все самые тяжелые моменты во всех войнах, которые вела Россия.

"Пехотный Ваня" - первым и по праву расписался на Рейхстаге. И это помнят, что бы ни говорили, политики и верховные главнокомандующие всех ведущих стран Мира.

Так и наш гвардии рядовой Иванов Василий Ильич своей, без преувеличения сказать геройской службой - всегда подтверждал самые лучшие эпитеты, сказанные о "пехотном Ваньке".

А вы говорите: "Тупорылая пехота!".

После ряда, начавшихся неожиданно для одной из сторон, описанных выше совместных "мероприятий", очень немногим представителям наших оппонентов удалось спастись бегством от вездесущих воинов шурави. Десятка не наберется. По нашим данным бачей бородачей семь-восемь от силы. А ведь банда была нехилая, не менее двухсот басмаческих единиц. И до сей встречи с нами имела статус неуловимой, крайне дерзкой и везучей. Но фортуна, как известно, женщина капризная. Посему - не всё коту масленица, бывает и постный день.

Ко всем прочим бедам душманов, полковая разведрота заблаговременно заняла позиции в зарослях "зеленки", расположенной на пути наиболее вероятного отхода, попавшей в засаду банды. И этот расчет оказался верным. Основная часть немногочисленной группы - приблизительно два или два с половиной десятка человек, которые шли в аръегарде банды и с началом боя сразу же кучно бросились наутек, наскочили аккурат на засаду, устроенную нашими разведчиками. Надеясь на спасение в зарослях крупной "зеленки", к которым они стремились изо всех сил, басмачи нашли свою смерть буквально на пороге своего избавления от преследователей, встреченные шквальным огнем разведчиков почти в упор.

Кроме того, некоторое количество самых шустрых и быстрых "духов", из тех, что после первых же разрывов ручных гранат не стали искушать судьбу и оказывать сопротивление невесть откуда взявшимся шурави аскерам, а почти сразу же кинулись бежать вправо от направления движения банды и вскоре запыхавшиеся выскочили на возделанные поля перед кишлаком, тоже оказались не самыми везучими из басмачей. Хотя, понятное дело, что они всерьёз лелеяли надежду на спасение, которое казалось таким близким и доступным.

Но, почти увильнув от одной напасти, потерявшие прыть от длительного быстрого бега душманы нарвались на другую и в данном случае совершенно непреодолимую. Этих "самых хитрых" бандюков безжалостно гоняла по полям и помимо всего прочего нещадно давила "гусками", подоспевшая к последнему акту "марлезонского балета" "броня" батальона и разведывательной роты, внезапно "нарисовавшаяся", вместо ожидаемой басмачами "гуманитарной помощи". Тем самым осуществилась заветная мечта некоторых контуженных, да и попросту "отмороженных" войной механиков-водителей - догнать на "бээмпэшке" вооруженного "духа" и "намотать" его на гусеницу своей боевой машины.

Только в районе "духовского" оврага убитыми насчитали около 120-ти душманов, остальные их погибшие собратья встретили смерть в радиусе нескольких сот метров от эпицентра первоначальной стычки. Примерно двадцати бандитам удалось сдаться в плен, что, прямо скажем, при таком накале страстей было совсем непростой задачей.

К тому же, если учесть, что буквально за несколько дней до этого в одном из ущелий неподалеку от Саланга (Дарваза) на тщательно подготовленную засаду нарвались дивизионные саперы и подразделение нашего 1-го мотострелкового батальона, потеряв при этом 17 человек убитыми и около 30 ранеными. И по упомянутой причине наши бойцы, будучи в расстроенных чувствах, рвались отомстить врагу с гораздо большей злостью. Но уж, на то у каждого своя судьба. Да и старшее командование настоятельно требовало сохранить пленных для получения важной информации.

В состав разгромленной банды наряду с местными "духами" входили китайские и арабские наемники и инструкторы. Помимо автоматов и "буров" душманы были вооружены большим количеством ручных гранатометов, различных пулеметов и снайперских винтовок. Непосредственно в бою были взяты порядка двухсот единиц стрелкового оружия. Справедливости ради надо отметить, что разведка у мятежников была организована на очень высоком уровне, и нам очень повезло, что всё сложилось именно таким образом. Среди бумаг, найденных у главаря басмачей, было много таких, которые содержали секретную информацию о наших войсках. Графики и маршруты движения войсковых колонн, позывные, основные и запасные частоты радиосвязи некоторых подразделений. Таблица с тактико-техническими данными советского вооружения и техники и так далее и тому подобное.

Но, как говорят: "Своя рубашка ближе к телу". Поэтому, нас больше всего потрясла информация о своем батальоне. Она содержала довольно свежие данные: должности, звания, фамилии и имена почти всех офицеров батальона, их позывные. Суммы денежных вознаграждений за голову каждого. Точно такая же информация содержалась на офицеров разведроты нашего полка и на офицеров дивизионного разведбата. При этом все три перечисленных подразделения были выделены в категорию особо опасных и, имелась строгая рекомендация, - услышав наши позывные, соблюдать крайнюю осторожность. (Думается, что значимую часть этих весьма ценных данных душманы получили от сбежавшего из-под следствия советского офицера. Коим был "оказавшийся" в середине марта в плену у неприятеля подполковник Н. Л. Заяц. По-видимому, с той поры заветная информация пошла "гулять" по всем весомым местным бандам).

Такой вот авторитет имели у противника упомянутые кундузские подразделения в зоне своей ответственности.

Что подтвердил случай, произошедший несколько позже. Суть дела была в следующем. Часть подразделений первого мотострелкового батальона нашего полка попали в довольно сложную ситуацию на участке между Ханабадом и Талуканом. Зажали наших однополчан достаточно плотно. Противник имел и численное и позиционное превосходство. Спас положение командир взвода гвардии старший лейтенант Алимов Саидкарим (более известный в части под бытовым псевдонимом "Карим"), проявив в критический момент недюжинные способности дипломата. Используя личное знание узбекского и таджикского языков, Саидкарим, обвешанный ручными гранатами, словно рождественская ёлка нарядными праздничными шарами, прикрывшись несколькими авторитетными аксакалами, пошёл на переговоры с главарями местных басмачей.

Признав значительный перевес противника в сложившейся обстановке, "Карим" заявил, что советские солдаты и офицеры будут биться до последней капли крови и если не будет другого выхода, то геройски погибнут все, стараясь убить как можно больше душманов. "А что будет потом, вы подумали?" - спросил гвардии старший лейтенант Алимов у талуканско-ханабадских курбашей. Те, понятное дело, ухмыльнулись и стали отпускать в адрес командира взвода различные колкости по поводу того, чем он сможет им навредить после того, как они ему отрежут голову и некоторые другие части тела. "Карим" дал им насладиться чувством собственного превосходства в сложившейся ситуации и твердо сказал: "Мертвый - не сможет навредить или отомстить живому. За мертвых мстят живые. Вам это самим хорошо известно. За нас - есть кому отомстить, если мы здесь погибнем. Придут наши друзья, наши братья. "Блеск" придет, "Рулет" придет, "Банан" придет, "Ампула" придет, "Кобра" придет. Вы знаете, о ком я говорю. От них вы не сможете спрятаться, если они все будут искать именно вас. Они найдут и убьют каждого из вас. Эти шурави аскеры шутить с вами не будут. Кто тогда будет смеяться? Подумайте!" Приблизительно такими словами гвардии старший лейтенант высказал свою мысль, делая особый упор на позывные рот нашего батальона, позывной разведроты нашего полка и позывной разведывательно-десантной роты дивизионного разведбата. В успехе своей миссии "Карим" не был уверен, но хватался за соломинку, которую ему подкинуло подсознание.

Старшие "духи" подумали-подумали, пораскинули мозгами и ... дали подразделениям первого батальона уйти без боя. Они поверили словам офицера, решив, что проблем у них и так хватает, а потому, незачем будить лихо пока оно тихо. Наш батальон в это время участвовал в армейской операции за пределами зоны ответственности дивизии. Вернувшись и узнав о произошедшем, мы были крайне удивлены и смущены. Но Саидкарим - умница, как ему в голову пришло такое учудить! Сколько жизней спас! Убедил и уболтал бородатых! Поистине случай из серии, когда и один в поле воин. Каких только чудес на войне не бывает!

Вернемся к бою у Чимтаны. Тоже ведь достаточно сложная и нестандартная ситуация сложилась - совсем не из ординарных. Многое в ней удивляет и заставляет задуматься. Война, как известно, это очень сложное и многогранное понятие. На ней происходит всякое, порой неподдающееся никакой стандартной логике. Изредка случалось и такое.

Это, конечно, далеко не единственный пример результативных операций без потерь с нашей стороны, но до такой сумасшедшей рукопашной больше не доходило. Вообще, рукопашная схватка - нехарактерное, довольно редкое явление для Афганской войны того периода.

Тем более что в описанном ближнем бою нос к носу сошлись, порядка четырехсот человек. Насколько мы знаем, противник старался избегать этого вида боевых действий, подозревая, а может и, понимая, что ствол в ствол, глаза в глаза у него не будет шансов одержать победу.

Тогда, чтобы удостовериться в истинности доложенных результатов произошедшего и самому во всем разобраться, на место боя прилетал начальник штаба Туркестанского Военного Округа генерал-полковник Г. Ф. Кривошеев. Судя по его поведению, он был искренне поражен всем увиденным. Григорий Федотович приказал построить всех участников успешной боевой операции и выступил перед строем подразделений с теплой благодарственной речью.

Начальник штаба округа называл нас орлами и настоящими героями, говорил, что за время своих частых командировок на эту землю никогда прежде не видел подобного. Затем, пройдя вдоль строя, генерал лично пожал руку каждому солдату, сержанту и офицеру, пообещав, что все принимавшие активное участие в этом бою, будут награждены правительственными орденами и медалями. Но не приятные слова и лестные обещания высокого начальника окрыляли и переполняли радостью и гордостью души и сердца наших воинов, прежде всего, а то, что они бились плечом к плечу, не на жизнь, а насмерть, защищая и прикрывая друг друга, и все остались живы и в основном здоровы. Этого положительного запала хватило всему личному составу батальона на долгие месяцы.

Противник тогда не выдержал энергетики нашего напора и дрогнул. Ведь в его рядах каждый воин сражался сам за себя, а у нас, каждый за всех и все за каждого. И это не громкие слова, а имеющая место объективная реальность. У басмачей началась настоящая паника, и они бросились врассыпную, беспорядочно отстреливаясь. Мы знали, что они не были трусами, но здесь ими на протяжении всего боя владела одна мысль - убежать. Потому что, настойчиво и дерзко преследуя неприятеля, наши гвардейцы от самого начала схватки и до её конца не выпускали инициативу из своих рук и не давали противнику опомниться и осмыслить происходящее. Душманы поняли, что столкнулись с неведомой для себя доселе силой - непробиваемого коллективного Единства и Бесстрашия.

То, что наш батальон не потерял ни одного человека, было большим чудом . Главным отличием почти всех наших самых успешных операций было то, что командовали подразделением при их проведении свои непосредственные начальники.

Вторым немаловажным условием было то, что мы не посвящали в свои реальные планы дружественную афганскую армию и госбезопасность. В этих случаях исключалась утечка информации о месте и времени начала проведения операции. В противном случае, о том, куда выдвигаются наши боевые порядки, знали даже маленькие дети из соседних кишлаков.

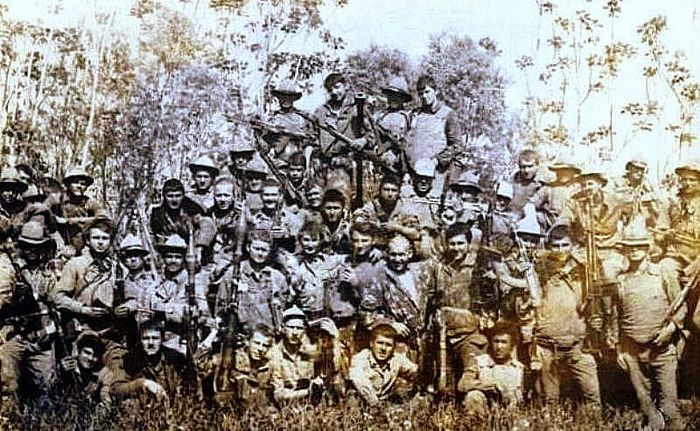

4-я рота (позывной "Рулет") после памятного боя у кишлака Чимтана

с образцами трофейного оружия. Сладок и радостен миг победы. 28.04.1984

Образцы трофейного оружия взятого гвардейцами второго батальона в бою

у кишлака Чимтана. Провинция Кундуз. Весна 1984 года.

Вылет "Рулетов" (4мср) на одну из засад. Вперед и даже с музыкой.На "взлетке" кундузского аэродрома. 1984 год.

В бою у кишлака Чимтана наиболее отличились:

Гвардии сержанты - Саух Юрий, Евчук Михаил, Буженица Флорий, Мандебура Владимир, Долгов Сергей, Шипила Михаил, Карданов Арсен, Казаков Евгений, Черонко Александр, Кузнецов Владимир.

Гвардии рядовые - Дубровин Валерий, Иванов Василий, Ткачук Василий, Сорока Василий, Абдуллаев Абдулла, Боков Курейш, Явный Игорь, Аржерусов Константин, Ильенков Владимир, Иригов Виктор, Каширский Станислав, Кириченко Пётр, Матренкин Александр, Матниязов Умар, Калабухов Юрий, Алибаев Нуритдин, Буренок Анатолий, Майоров Леонид, Абакумов Алексей, Закаличный Сергей, Гилязетдинов Ильдар, Филипов Вадим, Коровин Сергей, Искандеров Ильдар, Чекина Григорий, Масловский Андрей, Каримов Миркасим, Якушин Владимир, Акчебаш Виктор, Арсаналиев Бават, Мадаминов Ортигали, Раджапов Насридин, Кондратов Алексей, Жиганов Юрий, Алимбаев Атхам, Сауля Александр.

"Плешка", упоминаемая в качестве места высадки 4-й роты, сохранилась в памяти, как имеющая размеры приблизительно 40х70 метров, а может даже и 40х80 метров, во всяком случае с рулеткой и штангенциркулем никто не ползал и не замерял. Не до этого было. Раз эта площадка была заранее выбрана летчиками и вполне их устраивала, то нас она устраивала тем более. Ведь мы доверяли им свои жизни, не задумываясь. Каждый делал свою работу по мере сил, знаний и умений. То, что на описанную выше "плешку", были десантированы две роты 2-го батальона 149-го гвардейского мсп это точно. На какие площадки высаживалась разведрота и остальные силы нашего мотострелкового батальона не видел и не знаю, а "сочинять" не хочу. Известно лишь, что у этих подразделений были иные площадки для десантирования. Главное то, что все справились с поставленной задачей без потерь.