Пырин Павел. Россия 60-80-е годы 19 века. Оружие террора. Статья 16. Оптический прицел. Нереализованная возможность. (продолжение)

Пока фактор «дальнобойность+кучность» винтовок находился в пределах возможностей зрения стрелка, то применение оптического прицела было, скорее, нецелесообразно. Любая техника, лишь тогда занимает устойчивый спрос, когда предоставляемые ею возможности превосходят её недостатки.

Можно спорить об остроте зрения и дальности стрельбы, но лучше обратиться к профессионалам этого дела. В великолепной книге Александра Черкасова «Записки охотника Восточной Сибири», вышедшей в 1867 году, написано следующее: «Штуцера в послед-нее время наделали много шуму и тревоги не в одном классе охотников, но и в целом свете; какой переворот они произвели в устройстве самых войск! Системы их устройства чрезвычайно различны, но эти различия не имели большого влияния на охоту, потому что главное основание — далекобойность, а в охотничьем мире она не играет такой важной роли, как в военном. К чему, например, охотнику иметь военный штуцер, который бьет на 1600 шагов [1136 м]? Ведь на такое расстояние охотнику по дичи стрелять никогда не придется, да и не выцелить хорошо на такую даль — глаз не возьмет.

Если штуцер хорошо бьет на 100 [213 м] или 150 сажен [320 м], больше ничего и не надо охотнику; таким штуцером можно стрелять во что угодно. Что увидите вы в лесу, не говорю уж о чаще, далее ста сажен, тем более в лесах нерасчищенных, сибирских — словом, в тайге? Попробуйте сказать здешнему промышленнику, что вы убили козу или волка за 200 [427 м] или более сажен — он над вами животики надорвет да, пожалуй, еще скажет без церемонии: «Эка ты хлопуша», то есть лгун. И действительно, на такое расстояние козу или волка невооруженным глазом выцелить невозможно. Как бы целик на винтовке или штуцере ни был мал, а чрез 200 [427 м] и даже 150 сажен [320 м] он должен совершенно закрыть собою небольшого зверя, волка или козу. Охотник, смотрящий через рез-ку (прорезь на визире) и наводящий концевой целик на предмет, последнего не увидит до тех пор, покуда не отведет немного конец ствола в ту или другую сторону или ниже выцеливаемого зверя. Спрашивается, какая же тут верность выстрела? Да и к чему стрелять на такую даль, когда всякий зверь почти всегда подпустит охотника на гораздо ближайшее расстояние.» [24-25]

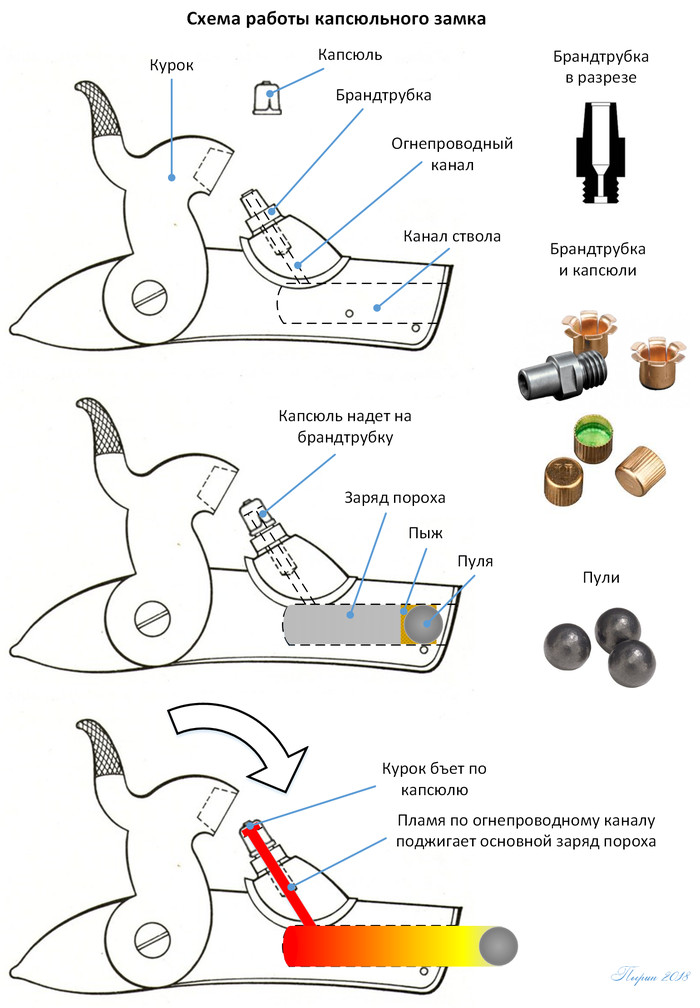

Таким образом возможности глаза примерно совпадали с возможностями прицельной дальности винтовок. Прорыв в снайперской стрельбе произошел сразу по двум фронтам. Первым прорывом было изобретение капсюля. Это сразу повысило возможности стрелка.

Рис. 15-16

Капсюльный замок позволял стрелять не только в сырую и ветреную погоду, но даже в дождь. Важным обстоятельством было и то, что стрелять можно было из любого положения, в отличии от кремневого, где порох мог просто ссыпаться с полки. Он был проще, надежнее и безопаснее в эксплуатации. При выстреле из оружия с кремневым замком стрелок рисковал получить ожог от вспышки пороха на затравочной полке, надежность работы зависела от правильной установки кремня. Всех этих недостатков был лишен капсюль (или пистон). Однако не всем переход понравился, со слов А. Черкасова, в Сибири охотники переделывали капсюльное оружие на кремневое, поскольку выстрел из него обходился дешевле.

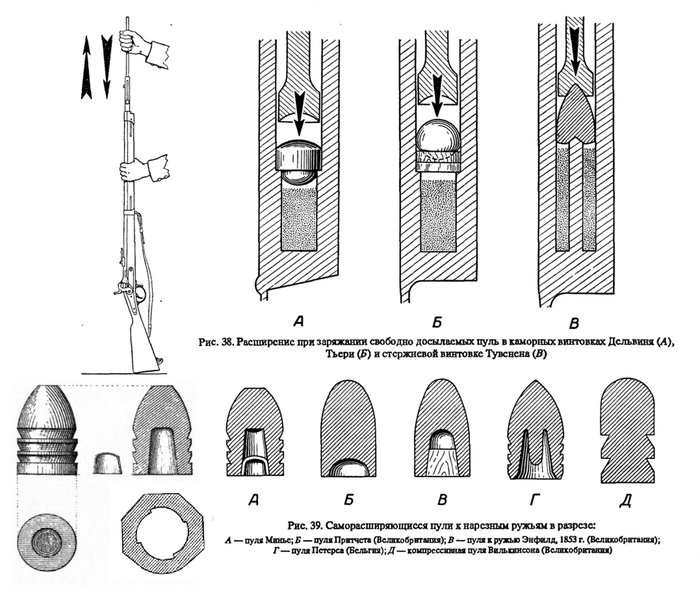

Второй прорыв – переход от тугого досылания пули шомполом, отнимавшего много времени, к свободному досыланию пули. Винтовки, где пуля забивалась в ствол по нарезам, имели довольно высокую меткость и дальность стрельбы около 700 метров. Но забивание пули в ствол, давало большой разброс при стрельбе. В настоящее время для снайперской винтовки добиваются соосности всех элементов: ствола, патрона и пули, затвора. Точная навеска пороха и параметры капсюля, так же влияют на рассеивание. Сложно было соблюсти одинаковость двух выстрелов при забивании пули в ствол и ручной навеске пороха.

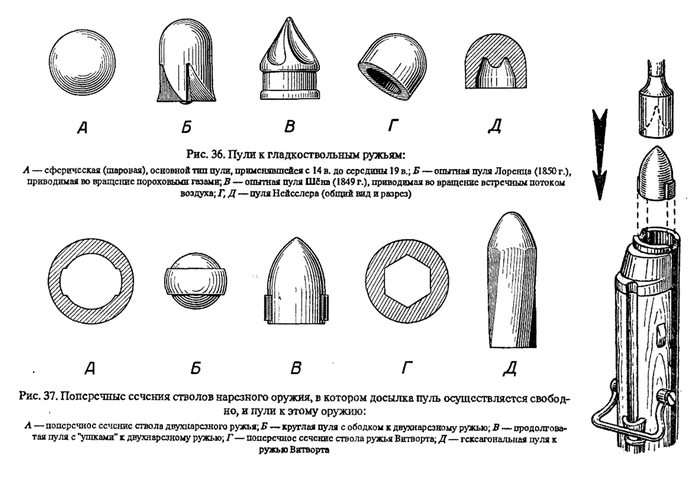

Рис. 15-17 Иллюстрация из книги А. Жука «Стрелковое оружие»

Глядя на эти рисунки и схемы, понимаешь, как много сделала конструкторская мысль, какими путями мы пришли к современному оружию. И наглядно видно, что то или иное изобретение имело своих предшественников, редко когда открытия делались на пустом месте. А потом естественный отбор оставлял наиболее сбалансированные формы.

Рис. 15-18 Иллюстрация из книги А. Жука «Стрелковое оружие»

В 1848 французские офицеры Монтгомери (Montgomery) и Делвинь (Delvigne) предложи-ли усовершенствованные пули, ускорявшие заряжание штуцера. Пулю, расширяющуюся при выстреле, изобрёл капитан Делвинь в 1826 г.

В 1832 г. британский офицер капитан Джон Нортон изобрёл цилиндро-коническую пулю, действующую по тому же принципу, но широкого распространения она не получила.

В 1849 году свой вариант расширительной пули предложил Клод Минье. Именно этот вариант расширительной пули получил широкое распространение.

Первое боевое применение пули Минье получили во время Крымской войны. Англо-французские войска благодаря штуцерам и применению пули Минье могли вести эффективный огонь на дистанции вчетверо большей, чем гладкоствольные ружья.

Русские войска и значительная часть союзных войск, имела на вооружении гладко-ствольные ружья. Они, в основном, стреляли усовершенствованной цилиндросферической пулей Нейслера, тогда же введённой и в России. Последняя давала несколько лучший бой по сравнению с круглой и действовала по тому же принципу, что и пуля Минье — расширялась при выстреле, при этом прижимаясь к стенкам гладкого ствола.

Но Англо-французские войска благодаря применению штуцеров с пулей Минье могли вести эффективный огонь на большей дистанции. К середине XIX века передовые армии имели в пехоте до трети стрелков, вооружённых такими винтовками-штуцерами. Благо-даря наличию нарезов штуцеры обеспечивали во много раз лучшую меткость стрельбы, чем гладкоствольные ружья. Действительная дальность стрельбы из них была также намного больше — до 300 метров и более по сравнению со 100—150 метрами, бывшими предельной дистанцией для гладкостволок. Некоторые авторы указывают на то, что англичане использовали оптические прицелы для стрельбы по нашим офицерам и так были убиты адмирал Корнилов и Нахимов. Теоретически такое уже было возможно, но доказательных исследований я не нашел.

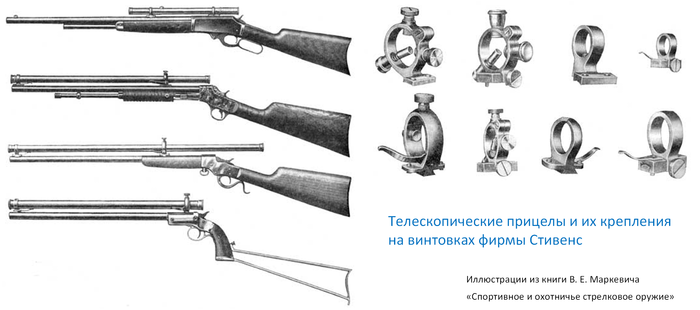

Владимир Еронимович Маркевич в книге «Спортивное и охотничье стрелковое оружие» пишет: «Первые попытки применить оптику к ружью произведены лет 100 тому назад [1840-е годы 19 века, т.к книга Маркевича закончена в период 1941-1945 год. прим.] В Америке тогда были известные поныне кентуккские винтовки, к ним прикрепляли телескопический прицел длиной больше длины ствола. Приспособление телескопа к винтовке дало удовлетворительные результаты только тогда, когда оружейники догадались обойтись без прицела и мушки, устроив в трубе перекрестье из тончайших металлических нитей для наводки в цель при условии неподвижного прикрепления трубы к винтовке. Этот принцип использования телескопа на винтовке остался поныне с различными усовершенствованиями и изменениями, разработанными преимущественно европейскими оружейниками и охотниками. Они устроили легкосъемную трубу, уменьшили ее размеры и вес и улучшили оптические свойства телескопов, затем применили призматические стекла. <…>

Ружейные телескопы с 1860-х годов получили применение и развитие преимущественно на охотничьем нарезном оружии, отчасти на целевом и очень мало на военных винтовках. Первое применение винтовки с оптическим прицелом на войне было произведено во время северо-американской войны за независимость (1861–1865 гг.) [так в тексте, прим]. Для стрелков южан были куплены английские винтовки системы Витворта, имеющие полигональные нарезы, капсюльный (пистонный) замок и телескопический при-цел. Таких винтовок было 200 штук. На открытых стрелковых состязаниях лучшие из лучших стрелков получили эти винтовки в армии Джонсона и служили с ними во время упомянутой войны как снайперы. В дальнейшем телескопы в качестве прицельных приспособлений совершенствовались в Европе и Америке преимущественно на охотничьем, отчасти на спортивно-стрелковом оружии. К концу XIX столетия в телескопах были устроены установки прицела по расстоянию (высотный лимб), улучшена оптика и усовершенствовано примыкание телескопа к винтовке.» [101-102]

Рис. 15-19 Иллюстрация из книги А. Жука «Стрелковое оружие»

Кто и когда создал современный оптический прицел является предметом споров. Одним из авторов называют подполковника Дэвидсона, который написал написал в своих мемуарах, что использовал телескопический прицел в Индии для охоты в конце 1830-х годов.

Сайт http://www.berdansharpshooter.org/ сообщает следующее: «Первый документально подтвержденный оптический прицел был изобретен между 1835 и 1840 годами Джоном Р. Чепменом, английским инженером-строителем. В качестве основы для прицела он использовал принцип геодезических приборов с тонкими перекрестиями, точными линза-ми и хорошей четкостью удаленных объектов. Он также был опытным стрелком и знаком с винтовочными прицелами того времени. Считается, что Чепмен разработал первый практический оптический прицел винтовки и что он и Морган Джеймс работали вместе, чтобы произвести оптический прицел, который стал известен как Чепмен-Джеймс оптический прицел винтовки. Чепмен не запатентовал свой оптический прицел, но разрешил Моргану Джеймсу производить и продавать свой оптический прицел. Морган Джеймс из Utica NY был известным производителем оружия, который производил очень точные дульные винтовки, он считался одним из самых точных дульных винтовок в мире. Когда он начал производить оптические прицелы для своих винтовок, они считались одними из самых точных.

В музее Вест-Пойнт хранится винтовка Моргана Джеймса. Она была приобретена в 1860 году за $ 95.00 (Огромная сумма по тем временам, броненосец «Монитор» обошелся в 275 000 долларов), как образец лучшей винтовки того времени, для тестирования и обучения курсантов.

Рис. 15-20

Важную роль в развитии снайперского дела сыграло и развитие патрона. Дульнозарядное оружие требовало не только искусства заряжания и стрельбы, но и внимательного отношения ко всему процессу. Выражения: «Держать порох сухим», «Есть ли еще порох в пороховницах?» возникли не случайно. Навеска пороха и его состояние, материал пыжа, качество и форма пули, сила забивания пули в ствол – всё это влияло на выстрел. И желание сделать процесс заряжания более простым и удобным привело к изобретению патрона.

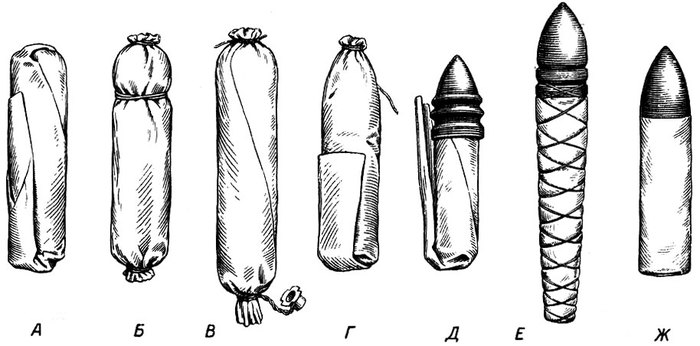

Рис. 15-21 Бумажные (неунитарные) патроны: А, Б - к кремневым ружьям; В, Г - к капсюльным нарезным ружьям, заряжающимся с дула (В - так называемый голландский патрон с прикрепленным к нему капсюлем); Д, Е, Ж - к капсюльным казнозарядным ружьям (винтовкам). [Иллюстрация из книги А. Жука «Стрелковое оружие»]

Это был не тот патрон, который нам известен сейчас – отмерянная порция пороха и пуля заворачивались в пропитанную жиром бумагу или ткань.

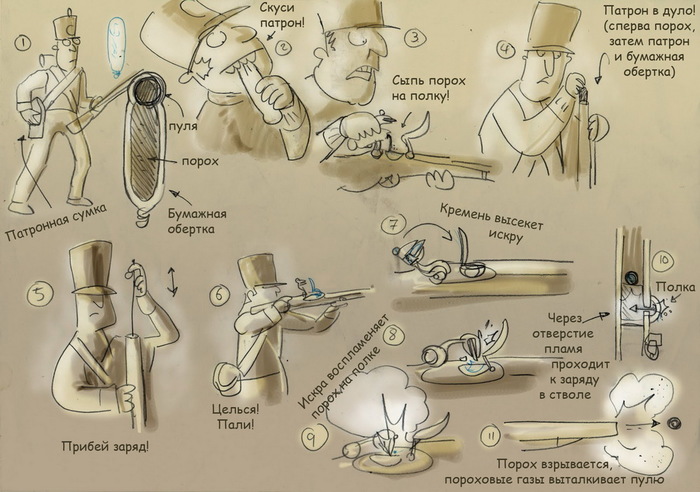

Процесс заряжания кремневого ружья показан в шутливом комиксе. Заряжание капсюльной винтовки аналогично, только не надо сыпать порох на полку.

Рис. 15-22 (Рисунок взят на сайте http://www.paintball-online.ru/index.php?showtopic=33170&...)

Один из элементов заряжания: «Скуси патрон!» стал поводом к восстанию сипаев в Индии. По легенде, бумага патронов к винтовке Энфилда пропитывалась смесью в которую входил говяжий и свиной жир, для предотвращения отсыревания пороха во влажном климате Индии. Применение этой смеси в Индии ход просто гениальный (как два туза на мизере), с учётом того, что одну часть туземной армии составляли мусульмане, а вторую индуисты. Одни источники говорят, что жиры входили в состав, другие, что нет, но какая разница, если есть предпосылки, желание восстать и нужен только повод?

Первое, документально подтвержденное использование оптических прицелов в войне относится к Гражданской войне в США (1861-1865).

Оружейная лига

5.2K постов22.3K подписчиков

Правила сообщества

Запрещено:

- Посты, не относящиеся к оружейной тематике

- Посты, имеющие целью обсуждение политической, религиозной или другой новостной повестки, не касающейся оружия напрямую

- Оскорбления других людей или компаний

- Заведомо ложные или непроверенные сведения, подаваемые как правда.