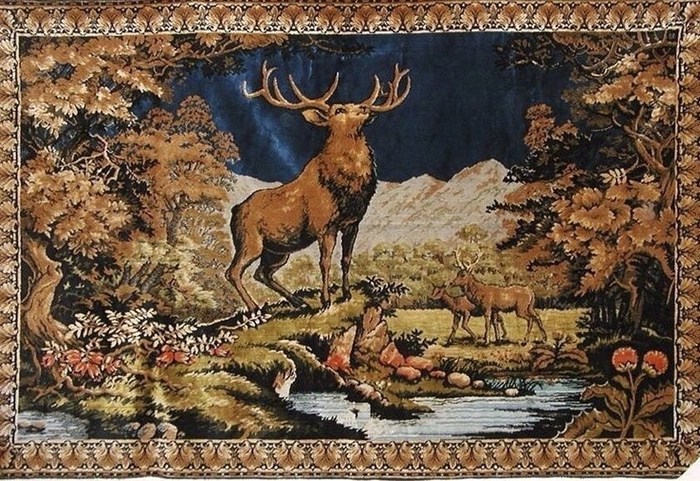

Про "ковер с оленем"

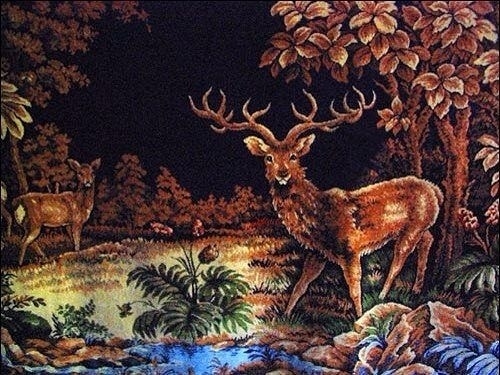

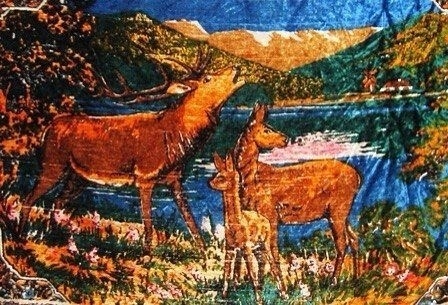

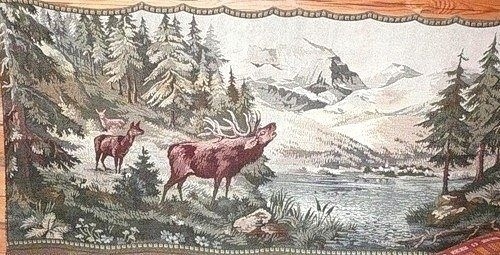

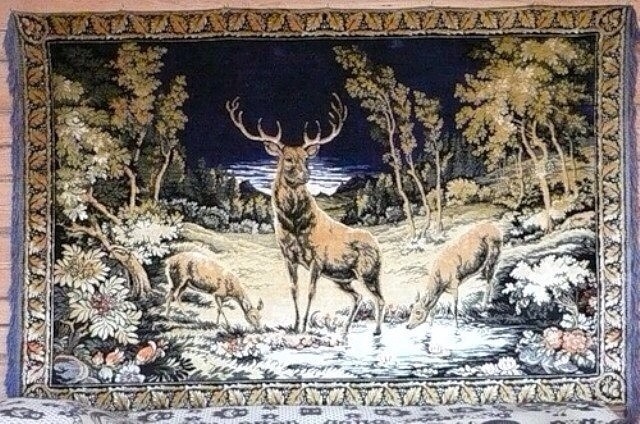

При слове “ковёр с оленем” у меня сразу в памяти всплывает бабушкин деревенский дом и гобелен с тремя оленями у горного озера, прибитый гвоздиками по периметру к стене, этим предметом интерьера бабуля очень гордилась - на нем на булавку были прикреплены грамоты и фотографии детей и внуков. По расказам бабушки, "ковер" привез дед из Германии после войны, так сказать трофей, мне по малости лет было не столь интересно, откуда он собственно взялся, но вещь мне нравилась, дома у нас ничего похожего не было.

Так откуда же взялись гобелены, которые повсеместно висели на стенах и лежали на кроватях у огромного большинства советских граждан, не все же были трофеями?

Понятно, что искусство гобелена изначально появилось во Франции, а потом распространилось по всей Европе, что в викторианской Англии оно обрело особенный размах, а в XX веке стало уделом дешевых рынков и барахолок. Но вот обнаруживаются забавные подробности. Во-первых, большинство тех самых оленей, сделанных по удешевленной технологии машинного гобелена, производились в 1930-е годы в Германии, особенно популярными были из района Шварцвальда.

Так вот, первоначально гобелены делали вручную и тратили на одно произведение годы работы. Потом изобрели хитроумный жаккардовый станок - и смогли не только быстро делать ткань с заданным рисунком, но и повторять её. Наконец, коврики с оленями стали делать из материала типа плюша - именно эти трофейные экземпляры после войны заполонили советские дома и квартиры. Потом по привезённым трофейным образцам быстро наладили отечественное производство.

А были ведь ещё лебеди, вазоны с цветами, а также медведи и прочие волки - например, большое распространение получила картина “Нападение волков” Николая Сверчкова, художника-баталиста XIX века, на которой были изображены сани и нападающая на них стая волков.

Дети перед сном из бахромы плели косички, а с оленями разговаривали и сочиняли про них разные истории.

В СССР родоначальником современного гобелена по праву можно считать латышского художника Рудольфа Хеймратса, который в начале 60-х годов ХХ века вместе с Георгом Баркансом заложил его эстетические принципы. Работы Хеймратса соединили традиции классической шпалеры и технику национального латышского ткачества. Как педагог Хеймратс умел определить индивидуальные черты, присущие будущему мастеру, и воспитал целую плеяду художников гобелена (Вигнере, Богустова).

Оригинальные школы гобелена существовали и в других регионах Советского Союза — Эстонии (Эрм, Реэметс), Литве (Бальчиконис, Гедримене), Украине, Молдавии, Грузии (Кандарели), в Москве и Санкт-Петербурге.