Ответ на пост «Гнилой царский режим»1

В посте был комментарий-сомнение:

Уверен были и другие мнения? :-) Ведь если провести параллель, то если мы возьмем высказывания только наших оппозиционеров, то получим примерно то же самое.

Вопрос актуален и сейчас: как определить кто говорит/желает лучшего для страны/людей-государства/народа, какой путь развития правильный?

Русско-японская война: как в российском обществе отнеслись к нападению на Порт-Артур.

8 февраля (27 января по старому стилю) 1904 года японский флот атаковал русскую эскадру на рейде дальневосточной крепости Порт-Артур, арендованной Россией у Китая. Так начался еще один пролог Первой мировой войны. Война виделась как лекарство от внутриполитического напряжения, но общество было расколото, и даже бои в Маньчжурии не смогли его объединить.

На берегах Желтого и Японского морей сошлись интересы двух больших игроков. Полем для выяснения их отношений стали ослабевшие Китай и Корея.

За девять лет до этого, в 1895 году, Япония наголову разгромила Китай в войне. По итогам заключенного Симоносекского договора Поднебесная признавала самостоятельность Кореи, уступала Японии Тайвань, Пескадорские острова и Ляодунский полуостров. Однако в дело вмешались Россия, Франция и Германия. Эти три страны выставили ультиматум Токио, и от Ляодуна островитянам пришлось отказаться. Конечно, в победившей стране ревизия Симоносеки была воспринята как унижение.

Через три года, в 1898 году, слабеющий цинский Китай уступил главный город Ляодуна — Порт-Артур (Люйшунь) — России в концессию на 25 лет. Также к России временно отошли Дальний (Далянь) и окружающие местности. В сторону Порт-Артура была построена ветка Южно-Маньчжурской железной дороги от Китайско-Восточной железной дороги, которая была крупным инфраструктурным проектом России, обеспечивавшим ее экспансию в Маньчжурию.

Часть придворных и представители буржуазии были заинтересованы в дальнейшем экономическом продвижении в Северную Корею.

В результате судьба полуострова стала предметом дипломатических переговоров.

В Санкт-Петербурге Японию не считали за серьезного соперника (возможно, помогла уступчивость дипломатии Страны восходящего солнца при ревизии Симоносекского договора). Был и еще один фактор: историки отмечают, что часть элиты во главе с министром внутренних дел империи В.К. Плеве считали, что «маленькая победоносная война» укрепит авторитет самодержавной власти и обуздает оппозиционные силы внутри России.

А оппозиционные настроения в начале 1904 года, хоть и не были еще оформлены организационно, уже ощущались. Либералы в гостиных и на банкетах говорили о конституции, то есть об ограничении власти монарха, социал-демократические и эсеровские организации, несмотря на активность полиции, продолжали существовать, проходили и локальные стачки рабочих.

Январские переговоры с Японией освещались в газетах в очень резких тонах. Умеренные «Московские ведомости» 20 января писали в статье «Желтая опасность»:

«Расчеты Японии едва ли правильны. Миролюбие России неизмеримо велико <...> но и оно имеет пределы. Найдется черта, отыщется граница, за которою Японию будет ждать одна гибель. В ее интересах не проглядеть этой черты и не перейти ее святотатственной нахальной ногой».

Упоминали публицисты и о «фактической поддержке Англии и Соединенных Штатов», которые действительно хотели остановить российскую экспансию на Дальнем Востоке японскими руками.

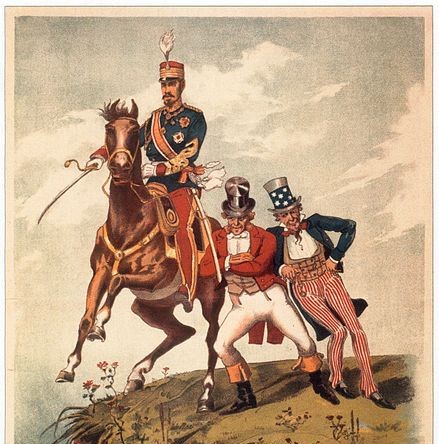

Русский плакат русско-японской войны Японский Император и его лукавые доброжелатели (Типо-Литография В.В. Кудинова, Москва, Большая Якиманка). Джон Буль (Англия) и Дядя Сэм (США) толкают конного японского микадо в пропасть

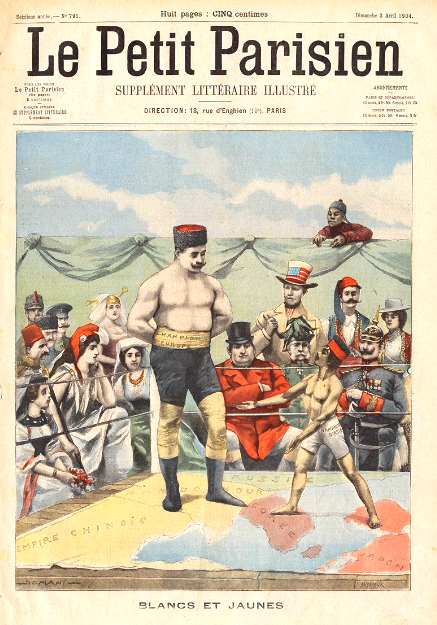

Белые и жёлтые, карикатура на русско-японскую войну (иллюстрация на первой странице газеты Le Petit Parisien[en] от 3 апреля 1904 года).

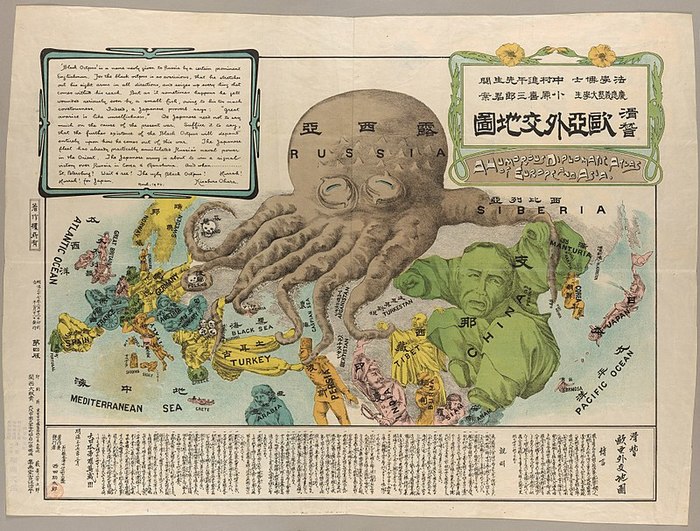

Антироссийская сатирическая карта, подготовленная японским учеником Университета Кэйо во время русско-японской войны.

Националистическое «Новое время» видело за японскими спинами Англию, обсуждая, впрочем, этот вопрос наряду с тем, «чем заменить розгу», имея в виду дискуссии о телесных наказаниях для крестьян.

К войне готовились — корреспондент «Нового времени», описывая Порт-Артур в январе, признается: «Думал, попаду к началу военных действий».

Впрочем, на первые полосы материалы об этой стране не попадали: в «Ведомостях» там освещалась светская сторона приезда Николая II в Москву, приводились отчеты комиссии, работавшей над крестьянским законодательством, детально разбиралась судебная тяжба между казной и домом Ротшильдов, а в «Новом времени» на ней размещались объявления.

26 января по старому стилю (то есть 7 февраля по новому) на страницах газеты появляется очерк «Корея и Япония», рассказывающий о проникновении островной страны на полуостров. На следующий день — заметка без подписи «Россия и Япония», в которой высказывалась позиция: Санкт-Петербург был готов уступить ряду требований соседа, но прозвучало желание Токио, чтобы Россия «вывела свои войска из Маньчжурии». «Это требование, посягающее на самостоятельность действий России, ни в каком случае не может быть принято», — писала газета. Завершалась заметка уверенностью в том, что «Русский Народ <...> станет как один человек, чтобы с мечом в руках отразить врага».

«Новое время» все больше рассуждало на расовые темы: отмечая, что «желтой расе нет оснований приписывать силу урагана» (в заметке «На желтую тему»), а затем охарактеризовав поведение Японии так: «Азиаты оказались азиатами».

28 января (9 февраля по новому стилю) на первой полосе «Московских ведомостей» появляется объявление о торжественном молебне о «ниспослании благословения Божия» на русские войска на Дальнем Востоке. Военные и гражданские должностные лица должны были явиться в Большой Успенский собор при параде. Первая полоса «Нового времени» приводит телеграмму о нападении японцев и правительственное сообщение об этом. Также в номере можно найти карту Порт-Артура и изображение поврежденных при атаке кораблей.

Новости о «неслыханном разбойничьем нападении Японии» были очень эмоциональны. Японцев назвали дикарями, войну с этой страной описали так: «Борьба со змеей, у которой сначала вырывают ядовитые зубы».

«Новое время», в свою очередь, публиковало телеграммы из региона, а также карту Маньчжурии, Кореи и Приамурья.

29 января на второй полосе «Ведомостей» публикуют манифест Николая II о войне с Японией. Появляются сведения о патриотических актах: «В Зимнем дворце неописуемым восторгом встречено торжественное шествие Русского Царя к Престолу Всевышнего». В тот же день «Новое время» публикует патриотические обращения к царю от ирбитских купцов и саратовских дворян.

Историки фиксируют всплеск патриотических настроений в тылу: традиционно оппозиционное студенчество с пением «Боже, царя храни!» пришло к Зимнему дворцу. В других городах происходили патриотические манифестации (о них пишет историк С.С. Ольденбург). Даже собравшиеся в феврале в столице либералы — на съезд Союза освобождения — принимают решение о том, что «всякие провозглашения конституционных требований и заявлений прекращаются». Верноподданнические послания отправляли земские и дворянские собрания, городские думы.

Еще одним признаком подъема стало добровольчество: Н. Кравченко в книге «На войну! Письма, воспоминания, очерки военного корреспондента» отмечает, что мало кто из них (офицеров. — прим.) отправляется по назначению: большинство по собственному желанию».

Но общество все равно было расколото, и даже война не смогла его полностью объединить: так, курсистки Высших женских курсов в Петербурге отказались служить молебен о победе.

«Война была непонятна своей ненужностью», — писал в записках «На японской войне» В.В. Вересаев. Он отмечал настроение интеллигенции:

«Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было и следа, наши неуспехи не угнетали; напротив, рядом с болью за почти ненужные жертвы было почти злорадство. Многие прямо заявляли, что для России полезнее всего было бы поражение».

Вересаев, конечно, не был революционером, но он выражал настроение значительной части образованного сословия.

Высказывания радикалов были еще жестче. «Интересы алчной буржуазии <...> вот что вызвало эту преступную войну, несущую неисчислимые бедствия рабочему народу», — говорилось в обращении Центрального комитета (ЦК) Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

На фоне бурлящих манифестаций остался незамеченным лишь один факт: войну Японии в поддержку России объявила крохотная Черногория. Естественно, участия в событиях эта балканская страна не принимала, поэтому о ней при заключении мира попросту забыли. Лишь в 2006 году между Черногорией и Японией был подписан мирный договор.

Русско-японская война завершилась Портсмутским миром, подписанным 23 августа (5 сентября) 1905 года и зафиксировавшим уступку Россией Японии южной части Сахалина и своих арендных прав на Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу.

Лига историков

19K поста54.6K подписчика

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения