О государстве

О государстве. Социолог Элла Панеях

Сегодня мы часто думаем в парадигме «либо государство, либо бардак». Это мышление — продукт того, что современные национальные государства, сформировавшиеся после XVI века (не так давно!), просто съели всех своих конкурентов.

Во-первых, уничтожены практически все конкурирующие формы политической организации больших сообществ. Современные формы правления, в том числе и демократические, наследуют абсолютизму, в них суверен как бы «собирается» из политических институтов. По конституции суверенитет принадлежит народу, но для того, чтобы этот суверенитет осуществить, предположительно народная воля должна быть собрана в одну точку, в некоторого центрального коллективного актора, который действует от его имени, управляет всем и монополизирует право применять силу на данной территории.

Во-вторых, государства поглотили изрядную часть других негосударственных институтов: подчинили себе церковь, сели на шею местному самоуправлению, изрядно разрушили сословные формы координации, подмяли юриспруденцию, формализовали образование, зарегулировали экономику, по локоть влезли во внутренние дела семьи. Все альтернативные формы координации между людьми были либо разрушены, либо вытеснены в маргинальную роль, либо отформатированы под государство. И теперь действительно так и есть: там, где уходит или хотя бы шатается государство, начинается бардак. Но это не всегда так было — и не всегда так будет.

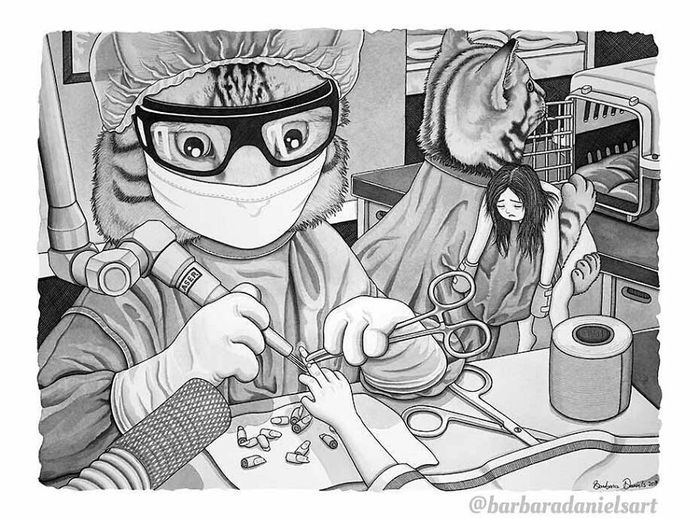

Томас Гоббс, насмотревшись в эпоху войн и мятежей на всякие беспорядки, высоко отзывался о централизованном национальном государстве, которое тогда только формировалось. Но интуиция великого мыслителя заставила назвать его Левиафаном — всеобъемлющим монстром, который гребет все под себя. Можно сказать, что это название стало пророческим.

В России на государство работает процентов 40 трудоспособного населения. И учитель, и врач, и работник ЖКХ де-факто являются чиновниками: они получают зарплату из бюджета, работают по установленным государством правилам и зависят от него, а не от тех, кому предоставляют услуги, да и услуги их не совсем услуги. Они систематически выступают как агенты власти — например, врач не только лечит вас, но и выдает вам справку, от которой меняется ваш социальный статус или зависит ваше право выполнять ту или иную работу.

Мы не отдаем себе отчет в том, как много в нашей жизни существует примеров унификации «сверху». Правила грамматики не стали обязательными только из-за того, что филологи или лингвисты стали изучать, как работает язык, и достигли в этом определенных успехов. Ученые спорили о норме, ученые описывали то, что есть, но однажды им дали задание написать правила, которые будут общими для всех. И теперь мы не только учим своих детей так писать в обязательном порядке, но и сами смотрим свысока, если кто-то пишет «карова» или не выделяет запятыми деепричастные обороты. Этого не было еще 300 лет назад.

Нам это вбили в голову не только как непременное правило, но и как ценность — хорошо же уметь грамотно писать, а не «как слышится, так и пишется». Эти общие правила позволяют каждому — включая людей, которые таки пишут с ошибками — друг друга все-таки понимать. Люди могут писать не идеально, но достаточно по правилам, чтобы незнакомые люди из разных регионов понимали друг друга.

Самих языков, на которых мы говорим, стало гораздо меньше — опять же, потому что государство в какой-то момент начало насаждать центральный язык. Часто это носило малоприятный характер — в России, например, характер насильной русификации окраин. Но одновременно это было и «пряником», хотя тоже не без привкуса кнута: владение национальным языком открывало двери, которые были закрыты в обратном случае — доступ к той же государственной службе. Если ты говоришь на другом языке или на региональном диалекте, если ты пишешь на общенациональном языке с ужасными ошибками — карьеру в нормальной бюрократии ты не построишь.

Государство пытается полностью монополизировать производство порядка в обществе. Это его первая и главная функция. Почти все другие способы людей «упорядочить» друг друга оказываются подконтрольны, отформатированы, вытеснены или криминализированы.

Конечно, это невозможно сделать полностью. Мы все равно будем покупать таблетку аспирина и принимать ее без рецепта на официальном бланке, когда болит голова. Мы все равно будем обмениваться информацией мимо формальной системы образования и учить своих детей тому, чему учат в семьях. Старшие будут передавать младшим семейные традиции. Младшие будут показывать старшим, как настроить гаджеты. Мы все равно будем одергивать хамов и наглецов — особенно тех из них, кто не защищен государственными корочками — и все равно будем благодарить тех, кто делает что-то, с нашей точки зрения, общественно полезное. Но даже такие мягкие формы производства порядка «частным образом» власть старается взять под контроль, как только получает для этого достаточно свободы рук.

Государство — концентратор власти и насилия, оно ими живет, но оно же их и ограничивает. Поэтому государство было и остается главным провайдером безопасности. Сейчас люди во многом вновь приватизировали эту сферу: все поставили железные двери на подъезды, завели в машине видеорегистратор.

Мир стал прозрачнее. Вы можете пробить почти любого незнакомца в интернете. Если ничего в интернете про него не нашли, то это само по себе подозрительно. Даже бизнес свиданий через электронные службы знакомств не мог бы существовать, если бы человек не оставлял за собой электронный след, который в случае чего позволял бы его найти — это тоже элементы безопасности.

Изрядную часть своей безопасности вы обеспечиваете сами. Вы идете в полицию, когда случился уж совсем ад.

Даже исправно платя налоги и пошлины, общество не имеет возможности просто так что-то требовать от государства — чтобы государство вам что-то было должно, у общества должен быть способ забрать это что-то назад. В демократиях это работает через представительство: можно проголосовать за то, чтобы получать за свои налоги больше услуг, а можно за то, чтобы снизить налоги и уменьшить полномочия властей. Считается, что государство должно организовать нам безопасность, инфраструктуру и социальную поддержку. А на практике — мы получаем лишь столько, насколько мы его само контролируем.

Текущее российское государство плохо поддается общественному контролю. Нам хотелось бы думать, что оно нам должно хотя бы часть от собранного — но мы пока можем в основном уползать в сторону и выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы у нас не забрали еще.

После долгого периода апатии люди не сразу начинают заниматься политической деятельностью. На то, чтобы хотеть что-то сделать за пределами своей частной жизни, нужны ресурсы, свободное время и относительно свободная голова, а еще нужно умение, простая натренированность настраивать совместные действия, которой постсоветскому человеку не хватает. Сначала зарождается общественная активность — люди начинают обращаться к властям за обеспечением своих неполитических прав. Они уже не просто просят построить бордюр, а спрашивают, не слишком ли много денег ушло на него. Люди уже не просто собирают на лечение нуждающимся, но готовы контактировать с государственными органами и лоббировать законы, чтобы решить системные проблемы, из-за которых они вынуждены собирать деньги на лечение.

В ходе этого люди постепенно приобретают опыт столкновения с политической системой. Они осознают, что дело не в том, что там сидят плохие чиновники, которые глухи к их нуждам, а что эти чиновники сидят внутри институтов, которые не позволяют им вести себя никаким иным способом.

Когда у общества появляются какие-то политические запросы, оно сталкивается лоб в лоб с неспособностью государства адаптироваться к этим изменениям. За постсоветские десятилетия государство привыкло, что люди заняты собой. Они реформируют труд и быт: в 90-е создают с нуля целые экономические отрасли и перестраивают имеющиеся; делают ремонты, учатся брить ноги и использовать дезодоранты. В поздние нулевые начинают хоть сколько-то смотреть по сторонам — спасают котиков, дискутируют в интернете о правилах поведения в обществе, решают не давать больше взятки, позорят каких-то главврачей, которые локально творят какое-то безобразие в больницах. Создают хосписы, благотворительные организации и просветительские проекты, пытаются взаимодействовать с властями, лоббируют законы «за все хорошее». А чиновники в это время спокойно себе управляют страной. Им кажется, что если никто не возражает, значит они делают это очень хорошо. И вдруг количество переходит в качество: у людей возникают претензии к политической системе, причем одновременно по всем фронтам.

Обнаружив себя вдруг в этой осаде, человек во власти пугается. Нам-то кажется, что мы от него добиваемся получения лекарства для детей с церебральными заболеваниями. А ему кажется, что ему резко объявили войну на пустом месте. Потому что он не делает ничего такого, что вызывало бы возражения еще несколько лет назад. Все вдруг стало плохо: и лечим мы не так, и учим мы не так, и плитку кладем со слишком большими затратами, и законы пишем левой ногой, и приговоры выносим методом копи-паста (а когда по-другому было? Почему все взъелись на нас именно сейчас?)

Как это чиновник должен понимать? Почему вдруг людям стало не все равно? Не иначе, враги какие-то объявились. У чиновников нет инструмента истолковать эти общественные процессы как-то иначе. Они искренне не понимают, откуда у обычных людей вдруг взялись ресурсы и способность действовать коллективно, если нет какого-то внешнего супостата, который все это оплатил и организовал. На самом же деле, люди просто накопили достаточно социального капитала — раз, и у них дошли до этого руки — два.