Наталья Давыдова: художница-невидимка русского модерна

У каждого яркого художественного движения есть свои «серые кардиналы» — невидимые миру созидатели, которые не пишут манифестов, а просто добротно делают свое дело.

Имя Натальи Яковлевны Давыдовой не гремит на весь арт-мир, как имена ее товарищей по цеху — Репина или Врубеля. И это вопиющая несправедливость, учитывая, что она была своей в самой сердцевине художественного брожения рубежа веков: мирискусница, участница мюнхенской «Фаланги» Кандинского. Ее не назовешь незаметной; скорее, ее судьба — классический случай, когда талантливый человек оказывается оттенен более громкими именами, слегка увязнув в их гостеприимной тени.

Кто она? Для истории искусства — почти многорукий Шива. Для одних — заведующая Абрамцевской столярной мастерской после ухода Поленовой. Для других — дизайнер мебели, которой пользовались московские буржуа в эпоху модерна. Для третьих— гениальный менеджер, сумевший превратить кустарные артели в предприятия, пережившие войны и революции.

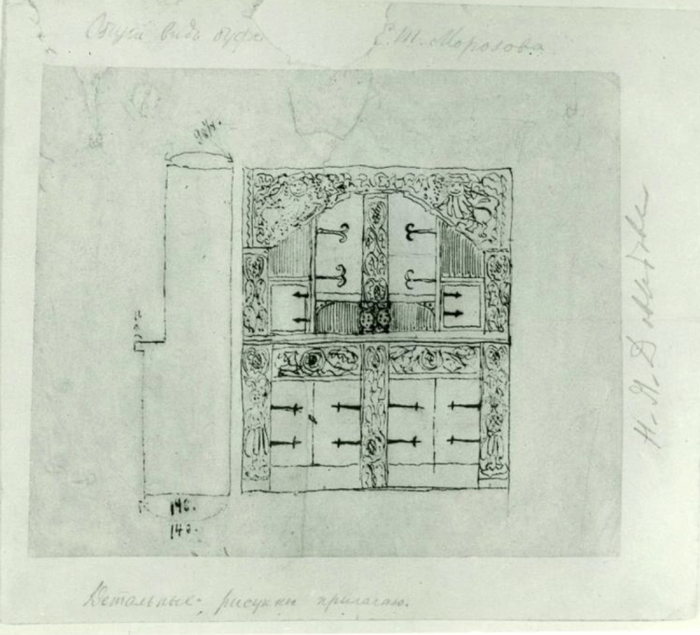

Давыдова Н.Я. Эскиз. Общий вид буфета для С.Т.Морозова. Конец XIX - начало ХХ вв. // Музей-заповедник «Абрамцево»

Родилась Наталья в 1873 году в семье московского купца, что, вероятно, и предопределило ее будущий деловой подход. С юности тянулась к искусству и в 1891-92 годах проникла в Московское училище живописи, ваяния и зодчества в качестве «вольнослушательницы» — романтично, но с подтекстом. Женщинам в те годы полноправно учиться не полагалось, так что знания приходилось добывать «обходными путями». Здесь, в классах у Коровина, она и познакомилась с будущими мирискусниками. Академический рисунок она, конечно, освоила, но «особая» атмосфера академизма была ей тесна.

Ее влекло к истокам — к тому самому «русскому духу», который в то время не просто властвовал, а модно парил в воздухе, пропитанном идеями неоромантизма. Благодаря связям в абрамцевском кружке, она становится своей в этой художественной Мекке. И надо отдать ей должное: с легкостью находила общий язык и с Мамонтовой, и с Поленовой, и стала близкой подругой Марии Фёдоровны Якунчиковой.

Давыдова Н.Я. (Художник) , Юлина Афимья (вышивальщица) Накидка. Из постельного гарнитура. 1892 // ВМДПНИ

Вскоре именно Давыдовой доверили возглавить столярную мастерскую. И тут проявился ее фирменный почерк. Если мебель Поленовой была искренней и несколько суровой сказкой, то Давыдова привнесла в нее изысканность столичного модерна. Ее стиль — это сложные, орнаментально-цветочные ритмы, которые хочется разглядывать, а не просто использовать по назначению. Она не копировала народные орнаменты слепо, а остроумно адаптировала их для современных городских интерьеров, чтобы диковинка не пылилась на полке, а обитала в гостиной на самом видном месте.

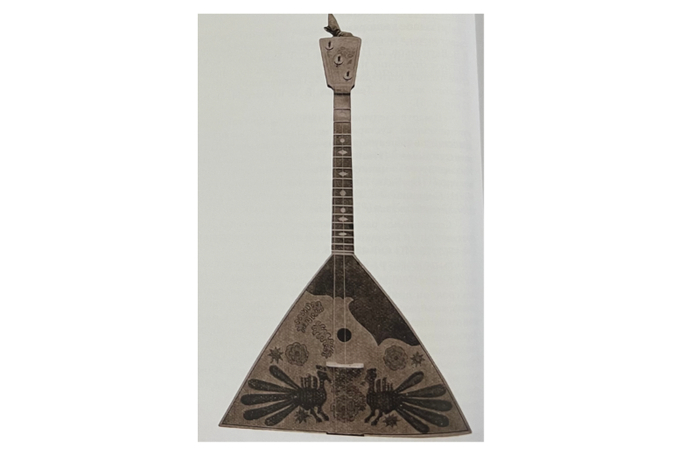

Ее энергия била через край. Помимо Абрамцева, она вместе с Якунчиковой создавала эскизы вышивок для мастерских в Соломенке. И да, пока все восхищаются врубелевскими балалайками, хочу отметить, что была в талашкинской коллекции и балалайка работы Давыдовой. Говорят, за нее княгиня Тенишева выплатила весьма приличный гонорар.

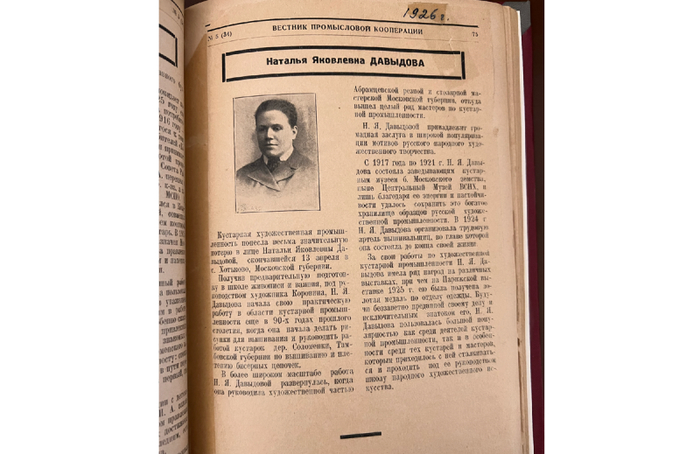

Талант организатора пригодился и после 1917 года. Она возглавила Музей образцов при Кустарном музее, систематизируя наследие, а в 1920-е занималась экспортом кустарных изделий, обеспечивая сбыт артелям. И вот парадокс: пока советская власть безжалостно выкорчевывала «аристократов духа», Давыдову, дочь купца, она почти не тронула. Спасло ли ее среднее происхождение, неистовая энергия или практическая полезность ее начинаний для молодого государства — загадка.

М.Ф. Якунчикова в Абрамцеве с Е.Г. Мамонтовой, ее детьми и Н.Я. Давыдовой. 1892 г. // Музей-заповедник «Абрамцево»

Почему же мы знаем о Елене Поленовой куда больше? Все дело в драматургии ухода (ну и родственных связях в арт-мире, куда же без этого). Поленова трагически скончалась в 1898-м, на самом взлете модерна, оставив гору незавершенных проектов, что всегда разжигает посмертный интерес. Давыдова же ушла в 1926-м, когда ее стиль уже считался историей. В эпоху строителей нового мира она была персонажем из почти что запрещенного прошлого.

Но ее мебель по-прежнему хранится в музеях, а имя медленно, но верно возвращается. Если бы она жила в наши дни, ее бы боготворили как гуру эко-дизайна и устойчивого развития ремесел. И пусть ее имя не у всех на устах, присмотритесь к этой скамейке с резным орнаментом на спинке — и вы увидите в нем частицу ее мастерства и тихой, но стойкой любви к искусству, которое должно быть не только прекрасным, но и живым.

Как вы думаете, почему одни творцы становятся широко известными, а другие остаются в тени? Жду ваши версии в комментариях.

Скамья Натальи Давыдовой с московской выставки архитектуры и художественной промышленности нового стиля. 1902-1903 гг. // Журнал «Зодчий»

Титры

Материал подготовлен Вероникой Никифоровой — искусствоведом, лектором, основательницей проекта «(Не)критично»

Я веду блог «(Не)критично», где можно прочитать и узнать новое про искусство, моду, культуру и все, что между ними. В подкасте вы можете послушать беседы с ведущими экспертами из креативных индустрий, вместе с которыми мы обсуждаем актуальные темы и проблемы мира искусства и моды. Также можете заглянуть в мой личный телеграм-канал «(Не)критичная Ника»: в нем меньше теории и истории искусства, но больше лайфстайла, личных заметок на полях и мыслей о самом насущном.