Люди гибнут за металл

История одного полуострова в четырех актах с прологом и эпилогом. Часть 4

Предыдущие части

Акт первый. Заморские владения Российской империи

Акт второй. «Мягкое золото» Аляски

Сегодня будет много текста и фото. События, описанные в прошлом «акте» несут огромный потенциал для будущих режиссеров, чего стоит одна история геноцида морских выдр – каланов (а как иначе назвать истребление почти полутора миллионов зверьков за четверть века). А вот период истории, о котором пойдет речь сегодня, уже дождался своих летописцев. Да еще каких – в их числе Джек Лондон и Чарли Чаплин. Как вы уже догадались, речь у нас пойдет о «золотой лихорадке», бушевавшей на территории Аляски в 1897 – 1899 годах.

На самом деле люди, осваивавшие этот полуостров, догадывались, что его земля хранит немало полезного, намного раньше. В 1848-1850 г.г. горный инженер Дорошин обнаружил

на Кенайском полуострове пласты каменного угля, разработка которых обещала принести

пользу. Но уголь оказался довольно низкого качества, а работы по его добыче были чрезвычайно дороги. Затрудняло задачу и то, что на месте не было квалифицированных рабочих рук. Поэтому эти месторождения в основном так и остались неразработанными.

Тогда же в реках были найдены первые следы золотого песка. Но в то время «золотая лихорадка» бушевала намного южнее, в Калифорнии, а к Аляске американское общество относилось поначалу с некоторым пренебрежением.

Мы привыкли к тем сожалениям «постфактум» о продаже, которые постоянно звучат в наших публикациях на тему договора 1867 года. Однако, поначалу, наоборот, американское общество было уверено, что несколько политиканов, во главе с государственным секретарем Уильямом Сьюардом, втянули страну в невыгодную сделку. Газеты тех лет (американские, конечно) соревновались в уничижительных прозвищах нового приобретения: «ящик со льдом Сьюарда», «зоопарк полярных медведе «Сьюарда» и т.п. Впрочем, совсем скоро тон начал меняться: американцы восприняли этот договор как явный сигнал Англии и Испании, что у них нет бизнеса на этом континенте.

Тем временем, по мере того, как запасы калифорнийского золота истощались, первые старатели уже потянулись на север. Сначала они осваивали канадскую территорию Британской Колумбии.

Причем, началось это еще тогда, когда расположенная по соседству Аляска была территорией России. Еще в 1857 году канадец Фердинанд Буланже обнаружил на реке Фрейзер некоторое количество золота. «Он пытался договориться с местными индейцами, чтобы они добывали это золото для него. Расплачиваться с ними он, как честный человек, был готов жевательным табаком. Однако индейцы оказались достаточно умны, чтобы показать добытое ими золото в «Канадской Компании Гудзонова залива» — и бизнес Фердинанда Буланже оказался сорван» [1].

Продолжая двигаться на северо-запад, в течение нескольких десятилетий старатели постепенно приближались к рекам Юкон и Клондайк. Зимой 1887 года группа старателей нашла богатые следы золота на слиянии рек Фортимайл и Юкон (канадская территория, где проживало индейское племя хан). Они основали здесь свое поселение - город Форти-Майл, который позже стал одним из центров «золотой лихорадки». И хоть формально это была территория Канады, реально городом управляли старатели, в большинстве своем – выходцы из соседних САСШ. Как писал Пьер Бертон (один из главных исследователей этих событий): «Это был по-настоящему американский город, получающий все товары из США без оплаты таможенных сборов и отправляющий письма с американскими почтовыми марками» [2].

Когда золото нашли чуть севернее, рядом появился новый поселок Серкл-Сити. Его население составляло около тысячи человек и хотя золота нашли немного, этого хватило для расцвета поселка. Накануне «золотой лихорадки» здесь действовали два театра, музыкальный салон и 28 салунов.

Этот неспешный темп освоения территории сохранялся до 1896 года. 16 августа 1896 года американский поселенец Джордж Кармак, его жена Кейт (индианка), ее брат Скукум и их племянник Чарли Доусон, занимаясь заготовкой лосося на зиму, остановились на отдыхе на берегах одного из притоков реки Клондайк - Бонанза-Крик. То есть, люди вообще были на рыбалке, а вовсе не искали золото. Но как раз его они и нашли! Поскольку Джордж был единственным белым человеком в этой компании, участок было решено оформить на его имя.

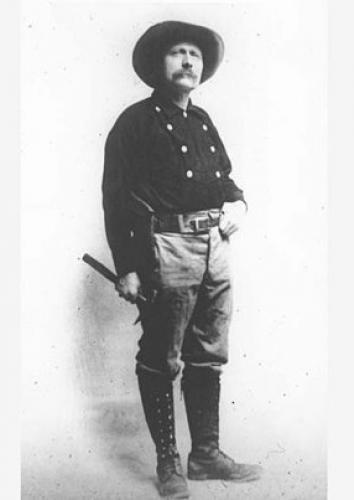

Джордж Кармак

Известие о найденном золоте быстро распространилось по старательским поселкам и лагерям на берегах реки Юкон. 5 сентября Джордж Кармак привез в поселок Серкл-Сити пару килограммов золотого песка, чтобы обменять его на деньги и необходимые товары. Серкл-Сити мгновенно опустел, все ринулись в устье Клондайка.

Всего осенью того года на золотодобычу в тех местах собралось около трех тысяч человек. Им повезло гораздо больше, чем их последователям: золота хватало на всех, и добывать его было очень просто. Люди становились богачами за несколько недель. И именно их пример запустил эпидемию «золотой лихорадки», когда о происходящем узнали на «большой земле».

Однако произошло это нескоро. Постоянной связи с Штатами в то время не было, на зимний период Аляска оказывалась в фактической изоляции (по крайней мере, та ее часть, где нашли золото) и те старатели, кто оказался там в начале осени на полгода стали единоличными разработчиками месторождения.

Но затем пришла весна, а вслед за ней и лето. 14 июля 1897 года в порт Сан-Франциско зашли пароходы «Excelsior» и «Portland» с пассажирами из Аляски. У каждого на руках было золотого песка на сумму от $5 тыс. до $130 тыс. Для перевода в современные цены эти цифры можно смело умножать на двести.

Чтобы лучше понять, какой это произвело эффект на публику, пару слов о состоянии американской экономики в те годы. После ряда биржевых паник и банковских кризисов на протяжении 1890-х годов, в стране возник дефицит золота (которым в то время обеспечивался доллар). Золотые доллары стремительно росли в цене, в сравнении с бумажными и накапливались на руках населения. Добавьте сюда финансовую неопределенность и массовую безработицу. А теперь поместите в этот «коктейль» пару пароходов, набитых счастливчиками с мешками золотого песка. Надо ли удивляться тому, что произошло дальше.

Как пишет историк Пьер Бертон, Клондайк был «достаточно далеко, чтобы быть романтичным и достаточно близко, чтобы быть доступным» [3]. А бизнес в тихоокеанских портах всячески рекламировал идею ехать за золотом в те края, поскольку это означало для них массовый наплыв клиентов: людям нужны были билеты, припасы в дорогу, жилье и еда на период ожидания своего парохода, а также развлечения, чтобы скрасить это ожидание. Рекламная кампания, разработанная газетчиком из Сиэтла Эрастом Брейнердом, помогла стать городу главным центра снабжения и отправной точкой для желающих присоединиться к «покорителям» золотых полей.

Пароход Excelsior отправляется из Сан-Франциско в Клондайк 28 июля 1897 года

А их были тысячи: Люди бросали работу и семьи, закладывали последние пожитки и устремлялись на север. Мэр Сиэтла, находившийся в командировке в Сан-Франциско, телеграфировал о своей отставке и уехал на Клондайк. Тридцатилетняя домохозяйка Милдред Бленкинс, мать троих детей, выйдя за покупками, не вернулась домой: забрав из банка общие с супругом сбережения, она добралась до Доусона и занялась там перепродажей продовольствия и стройматериалов. Впрочем, родные простили ее, когда она через три года она вернулась к семье, принеся с собой золотого песка на 190 тысяч долларов[4].

К сентябрю 1897 года из Сиэтла на Аляску отправились 10 тысяч человек. Зима поставила лихорадку на паузу, но уже следующей весной по тому же маршруту поехали более 100 тысяч охотников за удачей. Вот только дорога их ждала совсем не легкая.

К тому моменту, когда разразилась «золотая лихорадка», до Клондайка можно было добраться только по реке Юкон, причем, только в летний период. И приходилось преодолевать значительные участки пути по суше, где, понятное дело, никаких дорог не было. Это было по-настоящему трудное путешествие, как из-за климата, так и в силу рельефа местности. Горный район, пересеченный извилистыми реками с обилием порогов, короткое жаркое лето сменялось долгой зимой с обильными снегопадами и морозами до -50 °. И по всему маршруту будущим старателям надо было не просто пройти, а перевезти солидный багаж.

Когда, в 1897 году сюда хлынула лавина золотоискателей, канадские власти обязали каждого, кто попал на территорию Юкона, привозить с собой годовой запас продовольствия. Стандартный набор провизии весил около 1150 фунтов (520 кг). Добавьте к нему палатки, инструменты и другие предметы первой необходимости, и получится, что типичный путешественник вез с собой тонну багажа. Одним из последствий стали «заоблачные» цены на тягловых животных: даже не самые лучшие лошади шли по цене до 700 долларов США (19 000 долларов по современному курсу) или сдавались в аренду за 40 долларов США (1100 долларов) в день.

Но до Аляски еще надо было добраться. На имевшихся к 1897 году пароходах явно не было места для всех желающих. И, желая заработать шальные деньги, в процесс доставки включились владельцы совсем неготовых к такому маршруту судов, от угольных барж до рыбацких баркасов. Часто переполненные пассажирами, эти посудины просто тонули в прибрежных водах.

Вскоре возник еще один, альтернативный маршрут, который прозвали «тропой богачей» (цена проезда была около полутора тысяч долларов): из Сиэтла до побережья Аляски, а далее, по реке от форта Сент-Майкл до Доусона. Общая длина его превышала семь тысяч километров, но он все равно считался более быстрым и безопасным, так как исключал передвижения по суше. Но эта безопасность оказалась иллюзорной. В 1897 году около 1800 путешественников отправились по этому маршруту, но не успели преодолеть речную его часть до резкого похолодания в октябре. Только 43 человека из них добрались до Клондайка перед началом зимы. Причем большинству из них пришлось пожертвовать своим снаряжением и, оставшись без средств, на последние деньги, а то и в долг, весной возвращаться домой с пустыми руками. Остальных ждала суровая зимовка во временных лагерях на берегу реки, которую многим пережить не удалось.

Временный лагерь на берегу реки Юкон

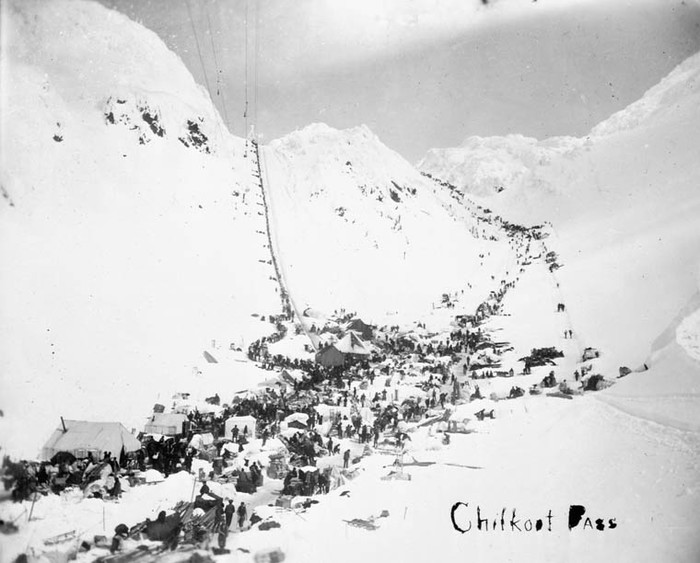

Большинство же старателей, высадившись в поселках юго-восточной части Аляски, отправлялись по горным хребтам в территорию Юкона в Канаде, а затем вниз по речной сети до Клондайка. Самый «легкий» из сухопутных маршрутов был через перевал Чилкут высотой километр. Вьючные животные (лошади и собаки) преодолеть его не могли, поэтому груз надо было тащить на себе. Понятно, что тонну груза на себе за один раз не утащить. Те, у кого с деньгами было неплохо, нанимали носильщиков-индейцев. Остальные просто делали десятки «рейсов» туда-сюда, перетаскивая свой груз по частям. Не удивительно, что на тропе через перевал быстро сформировалась очередь из нескольких тысяч человек.

Те, кто благополучно преодолевал горы, не попав под лавины и не замерзнув во время очередной ночевки, сооружали плоты и лодки из подручной древесины и готовились к последнему броску: 800-километровому сплаву вниз по течению Юкона.

Золотодобытчики пересекают перевал Чилкут

Не удивительно, что добрались до цели немногие – из 100 тысяч искателей счастья, высадившихся осенью на берега Аляски, Доусона достигла лишь треть. Кто-то погиб, кто-то не выдержав, развернулся еще перед перевалами. Но и из тех, кто дошел, разбогатели далеко не все. Статистика сурова: основная фаза добычи золота на Клондайке закончилась уже в 1899 году. Общее число участников «золотой лихорадки» оценивают в 200 тысяч человек, разбогатеть смогли только 4000 человек, зато число тех, кто нашел здесь свою смерть в эти годы, оценивают в 15-25 тысяч человек.

Столь малое число счастливчиков обусловлено не только трудной дорогой до приисков, но и сложностью самой золотодобычи. Понятно, что привезти с собой сложное оборудование было нереально, несли в основном ручной инструмент. А золото у поверхности кончилось очень быстро, необходимо было перелопачивать грунт, который большую часть года был промерзшим. Не стоит забывать и том, что большая часть новоиспеченных старателей, еще совсем недавно была «белыми воротничками» (клерками, врачами, учителями, предпринимателями) или фермерами, которых загнал сюда затяжной экономический кризис. Их неопытность только усугубляла ситуацию. Землю отогревали кострами (короткого лета не хватало для организации добычи и ее вели с весны по осень), вручную строили каналы для отвода воды и т.п.

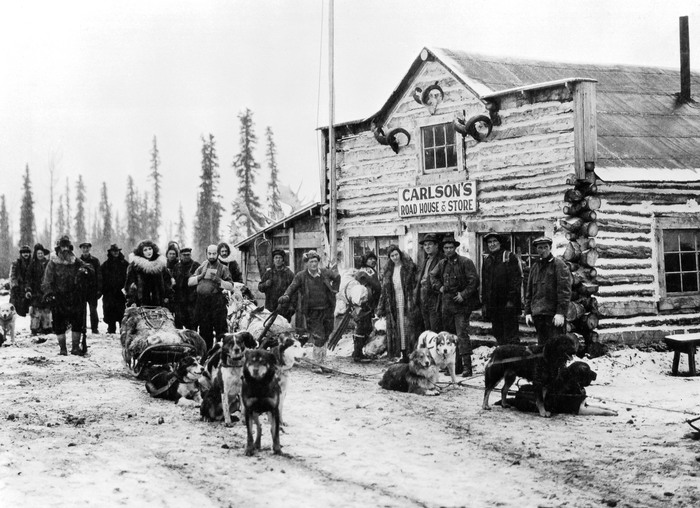

Группа старателей на пути в Клондайк

Среди таких старателей оказался и начинающий писатель Джек Лондон. «Он был вынужден уйти из Калифорнийского университета из-за невозможности оплачивать учебу. В 1897 году, в 21 год, он добрался до приисков и застолбил с товарищами участок. Но золота на нем не оказалось. И будущий знаменитый писатель был вынужден просидеть на пустой делянке без надежды на обогащения, дожидаясь весны, когда можно будет выбраться из проклятых провидением краев. Зимой заболел цингой, обморозился, спустил всю имевшуюся у него наличность… И нам, читателям, здорово повезло, что он выжил, вернулся на родину и написал великие романы и блистательные циклы рассказов» [5].

Как это часто бывает, среди выигравших от «лихорадки» было больше не старателей, а тех, кто на них зарабатывал. Вот лишь пара примеров.

Отставной капитан Уильям Мур за десять лет до начала золотой лихорадки скупил земли в бухте Скагуэй. Бывший моряк, он обратил внимание, что это единственное на сотню миль место, где фарватер позволяет подходить к берегу крупным судам. Десять лет он с сыном неспешно строил в Скагуэй пристань, склады и лесопилку. Расчет Мура был прост: старатели исследуют все реки южнее, а значит, когда-нибудь доберутся и до этих мест. Прогноз оправдался сполна: за два года клондайкской лихорадки через Скагуэй прошли больше 100 тыс. человек, а хутор Уильяма Мура превратился в крупный по тем временам город[6].

К лету 1898 года, имея население (включая мигрантов) от 15 000 до 20 000 человек, Скагуэй стал самым большим городом на Аляске. И это был тот еще город. Посетивший его суперинтендант канадской королевской полиции Сэм Стил написал, что это было «немного лучше, чем ад на земле ... самое грубое месте в мире». Теневым королем города быстро стал Джефферсон Рандольф Смит по прозвищу «Скользкий», перебравшийся сюда из Денвера с бандой в 200-300 человек. Эта банда попала в Скагуэй за год до начала «золотой лихорадки» с целью отсидеться в «тихой гавани», когда полиция взялась за них всерьез. Но уже в следующем год они быстро сообразили, что легкая добыча сама идет к ним в руки. Точнее, плывет пароходами из Сиэтла и Сан-Франциско. Они обирали старателей как могли, открывали игровые салоны, соорудили фальшивый телеграф, с которого якобы можно было отправить телеграмму на родину и проч. Однако и старатели были народ более отчаянный, чем обыватели Денвера. В итоге, был убит ими во время перестрелки на причале Джуно 8 июля 1898 года.

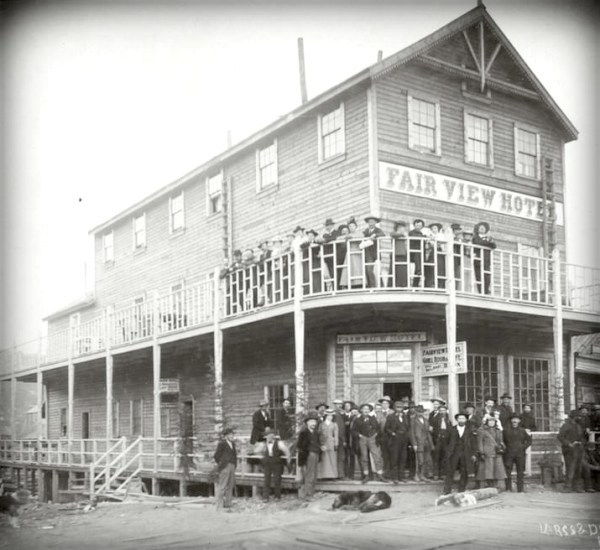

Тем, кто умел хоть немного ограничивать свою жадность, везло больше. Как например, одно из самых известных бизнес-леди Клондайка Белинда Малруни. Она привезла с собой груз тканей и напитков в Клондайк в начале 1897 года. На доходами от этих продаж она сначала построила небольшую гостиницу в Гранд-Форкс, а затем большой отель в Доусоне. Она много и успешно инвестировала в разные проекты, в том числе, купив горнодобывающую компанию. И, в итоге, была признана самой богатой женщиной на Клондайке.

Тот самый отель в Доусоне, построенный Малруни, и считавшийся одно время - самым шикарным отелем в тех краях

К 1899 году «золотая лихорадка» пошла на спад. Тому было несколько причин. Во-первых, дошедшие до «большой земли» истории о трагических судьбах тысяч погибших старателей изрядно потрепали миф о том, что Клондайк – это место, где «разбогатеть легче легкого». Наоборот, широко распространялись известия, что запасы золота у поверхности практически исчерпаны. Это отвадило от поездки в те края многочисленных дилетантов. Во-вторых, были открыты новые месторождения золота. И поток профессиональных старателей рассеялся на несколько ручейков.

«Лихорадка» ушла, но оставила сильный «след» на земле Аляски. В тех краях возникло сразу несколько относительно крупных городов. Вокруг них стала формироваться своя экономика, уже не опирающаяся исключительно на добычу пушного зверя и поиск золотого песка. А в Штатах уже никому не приходил в голову вопрос, стоило ли покупать Аляску у России (зато у нас, под влиянием историй про Клондайк все чаще звучал вопрос, а надо ли было ее продавать). Тем более, что в следующем веке Аляска показала, что мехами и золотом ее богатства не исчерпаны. Но об этом – в следующей части.

1. И. Вадимов Клондайкская золотая лихорадка: какова ее история?/ Школа жизни: https://shkolazhizni.ru/culture/articles/77681/

2. Pierre Berton. Klondike: The Last Great Gold Rush, 1896-1899. — Random House of Canada, 2001.p.31

3. Pierre Berton. Klondike: The Last Great Gold Rush, 1896-1899. — Random House of Canada, 2001.p.95

4. Владимир Тучков, Сколько заработал на Клондайке Джек Лондон/ Свободная пресса, 26.06.2015

5. Владимир Тучков, Сколько заработал на Клондайке Джек Лондон/ Свободная пресса, 26.06.2015

6. Виктор Дятликович, Золота много как опилок/ РБК daily, №164, 5 сентября 2014 г.

Лига историков

19.2K постов54.8K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения