Любительская лингвистика академика Рыбакова: Мокошь

0. Как-то раз в комментариях к посту об очередном заблуждении я получил от @Sigillite вполне справедливый упрёк:

Действительно, творчество Рыбакова заслуживает подробного разбора, и на одном из созданных им мифов мы сегодня остановимся.

1. Если кто не знает, Борис Александрович Рыбаков – это археолог, начинавший с изучения быта и материальной культуры Древней Руси, и добившийся на этом поприще немалых успехов. В определённый момент жизни ему стало тесно в археологии, и он обратил свой взор на культуру нематериальную, написав две монографии: «Язычество древних славян» и «Язычество Древней Руси». Эти труды стали настольными книгами неоязычников, подхвативших и развивших многие идеи Рыбакова.

Я не стану оценивать содержание данных работ в плане мифологии и истории, пусть этим займутся соответствующие специалисты. Однако Рыбаков выдвигал и некоторые соображения в области лингвистики. И идеи эти, к сожалению, не выдерживают никакой критики.

Об одной истории (комах и комедии) я уже писал. Сегодня мы займёмся другим случаем: этимологией имени богини Мокоши.

О её существовании нам сообщает Повесть временных лет. Отрывок из записи за 6488 (то есть, 980) год в переводе на современный русский:

И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь.

Появляется это имя и ещё в нескольких памятниках. Как многие знают, христианство не вытеснило язычества моментально, долгие века на Руси существовало так называемое двоеверие, осуждаемое священниками. Так в «Слове некоего христолюбца» пишется:

І Мокошь чтут и Кылѹ і Малакию иже есть рѹчьный блѹдъ велми почитают рекуще Буякини

Забавно, что в одном из списков «Сказания о Мамаевом побоище», памятника XV века, пропитанного православным пафосом, Мамай взывает к Перуну и Мокоши.

Ещё в XIX веке этнографы записывали важную информацию о Мокоши. Для двоеверия характерно, что старый образ принимает новое, христианское, имя, сохраняя некоторые старые качества. Так, у Перуна эстафету принимает Илья-пророк, а у Мокоши – Параскева Пятница. У славян днём Перуна был четверг, а днём Мокоши – пятница, что хорошо соответствует распространившейся в Европе эллинистической традиции: четверг – день Юпитера (ит. giovedì, фр. jeudi) и Тора (англ. Thursday, нем. Donnerstag), пятница – день Венеры (venerdì, vendredi) и Фригг (Friday, Freitag). В пятницу нельзя было прясть и стирать.

Облик Мокоши/Параскевы Пятницы весьма специфичен – у неё большая голова, длинные руки, в других описаниях также длинные распущенные волосы и большие груди, которые она закидывает за спину. Мокошь связана с прядением и другими женскими работами, темнотой, а также сыростью, влажностью. Жертву ей приносили, бросая пряжу или кудель в колодец.

Хотя большинство наших сведений о Мокоши получено от восточных славян, можно утверждать, что это божество было праславянским, поскольку у западных и южных славян её имя сохранилось в виде топонимов (Mokošín в Чехии, Mokoszyn в Польше, Mokoš в Словении, Mokošica в Хорватии) или имён собственных.

Отмечу, что русские источники дают два варианта написания – Мокошь и Макошь, однако если мы хотим определить, какая форма старше, данные акающих говоров здесь, конечно, иррелевантны. В тоже время данные другие языков, где аканья нет, указывают на первичность -о-. Поэтому лингвисты предпочитают реконструкцию вида *mokošь.

2. Это была предыстория. Теперь перейдём к тому, что об этом имени писал Рыбаков. Борис Александрович в «Язычестве древних славян» заявил, что знает о преобладании форм с -о-, но без объяснения отдал предпочтение написанию Макошь. Причина на самом деле ясна: форму Мокошь не удалось бы этимологизировать так, как хотелось Рыбакову. Он обратил внимание на древнерусские слова кошь «корзина» и къшь «жребий» (совершенно не родственные друг другу!), спутал их друг с другом и усмотрел их в имени богини. Впрочем, дам слово ему самому:

Однако нас должна заинтеpесовать несомненная близость слов, обозначающих жpебий и имя богини. Учитывая глyбокyю индоевpопейскyю дpевность слова Ма (мать), можно пpедставить себе "Ма-кошь" как наименование "Матеpи счастливого жpебия", богини yдачи, сyдьбы.

Макошь (если верно именно такое правописание) вполне может быть осмыслена как Ма-кошь -- "мать хорошего урожая", "мать счастья".

Разберём по-пунктам.

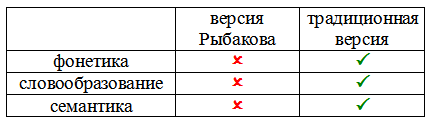

а) Как уже отмечалось выше, данные указывают на первичность формы Мокошь, которую с матерью связать трудно. Кроме того, кошь и къшь – это не одно и то же и с формальной точки зрения усматривать в *mokošь слово *kъšь проблематично. Уже одного этого полностью достаточно, чтобы признать этимологию Рыбакова недостоверной.

б) Действительно, в современном разговорном русском ма может использоваться в значении «мама», однако, по-видимому, это инновация, неизвестная даже другим славянским языкам. На праславянский уровень это ма отнести не получиться (то, что слово *mati в конечном итоге таки, наверное, восходит к ma из детской речи, в данном случае иррелевантно).

в) Словосложения в славянских языках ведут себя несколько не так. Если мы хотим преобразовать словосочетание с подчинительной связью (то есть, такое, где есть главное слово и слово зависимое) в словосложение, это будет работать по следующей формуле (обратите внимание на перестановку компонентов):

Например:

мать бога > Богоматерь;

убийца матери > матереубийца.

В соответствии с это схемой, из мать коша мы бы получили *кошемать, но не Мокошь.

Конечно, есть и другой, значительно более редкий, вид словосложений с неравноправными членами, без соединительного гласного: царь-пушка (= царская пушка), чудо-богатырь (чудесный богатырь), жар-птица (жаркая птица). Однако и в нём главный компонент стоит на втором месте. По этой схеме *Мать-кошь означало бы что-то вроде «материнская корзина».

Наконец у нас бывают словосложения из словосочетаний с сочинительной связью (с равноправными членами): лётчик-испытатель, диван-кровать, плащ-палатка. Однако согласитесь, что Мокошь к этому типу отнести сложно: даже мать-жребий звучит странно, не говоря уже о мать-корзина.

г) Семантика тоже особо не бьётся. Конечно, до нас дошло не так много сведений о Мокоши, но судя по тому, что мы знаем, она покровительствовала женским ремёслам, а не урожаю. Вдобавок, корзина и урожай – это совсем не одно и то же. Жребий ещё как-то можно попытаться привязать: мол, Мокошь подобно мойрам и норнам прядёт нить судьбы.

Тем не менее, Рыбаков предпочёл не замечать таких «мелочей» и написал следующее:

Мы можем теперь убрать вопросительные знаки в таблице языческих празднеств и вписать в нее имя Макоши - богини плодородия, воды, покровительницы женских работ и девичьей судьбы <...>

Вот так довольно абсурдная этимология позволила ему записать Мокошь в богини плодородия и судьбы.

3. А что же по этому поводу думают лингвисты? Они исходят из праформы *mokošь и членят её так: *mok-oš-ь. Суффикс *-oš- можно найти в таких словах, как *kokošь «курица» или русском пустошь. По поводу корня существуют две версии.

Традиционная предлагает видеть в *mok- тот же корень, что и в словах мокнуть, мочить и мокрый. Это достаточно логично, если вспомнить о задокументированной связи Мокоши с сыростью и влагой. Возможное повторение этой модели можно видеть в новгородском и вологодском слове мокруха «сверхъестественное существо, которое оставляет мокрое место там, где посидит, и очень любит прясть» (Словарь русский народных говоров, том 18, страница 212).

Есть и альтернативная версия, которая опирается на связь Мокоши с прядением и пытается привлечь сюда литовский глагол megzti «ткать, вязать» (mezgu «я тку, вяжу»). Однако эта гипотеза натыкается сразу на две проблемы. Во-первых, корень mezg-/megz- нельзя сопоставлять со славянским *mok- по чисто фонетическим причинам. Во-вторых, этот самый mezg- для праславянского языка вообще не реконструируется, а что касается литовского, то для него предполагается семантический дрейф «топить» > «ткать, вязать».

4. Краткое резюме:

- читать Рыбакова следует с большой осторожностью, фактический материал в его книгах смешан с чрезмерно смелыми идеями;

- богиня Мокошь у праславян действительно была, хотя сведений о ней до нас дошло не так много, как хотелось бы;

- имя её, скорее всего, родственно словам мокнуть, мочить, мокрый.

Что почитать по теме:

Этимологический словарь славянских языков, том 19, страницы 131–134.

Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, том 2, страница 164.

Славянские древности: этнолингвистический словарь, том 1, страница 209; том 3, страница 632.

Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. К реконструкции Мокоши как женского персонажа в славянской версии основного мифа // Балто-славянские исследования-1982, страницы 175–197.

Клейн Л. С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества.

Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа.

P.S. С мокшей Мокошь тоже никак не связана.

Наука | Научпоп

9.3K постов82.8K подписчика

Правила сообщества

Основные условия публикации

- Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

- Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

- Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

- Видеоматериалы должны иметь описание.

- Названия должны отражать суть исследования.

- Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.

- Посты-ответы также должны самостоятельно (без привязки к оригинальному посту) удовлетворять всем вышеперечисленным условиям.

Не принимаются к публикации

- Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

- Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

- Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.

Наказывается баном

- Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

- Попытки использовать сообщество для рекламы.

- Фальсификация фактов.

- Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

- Троллинг, флейм.

- Нарушение правил сайта в целом.

Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает и общество Пикабу.